清康熙年间,李毓秀尚在绛州讲学。彼时天下初定,礼崩乐坏,人心浮动。

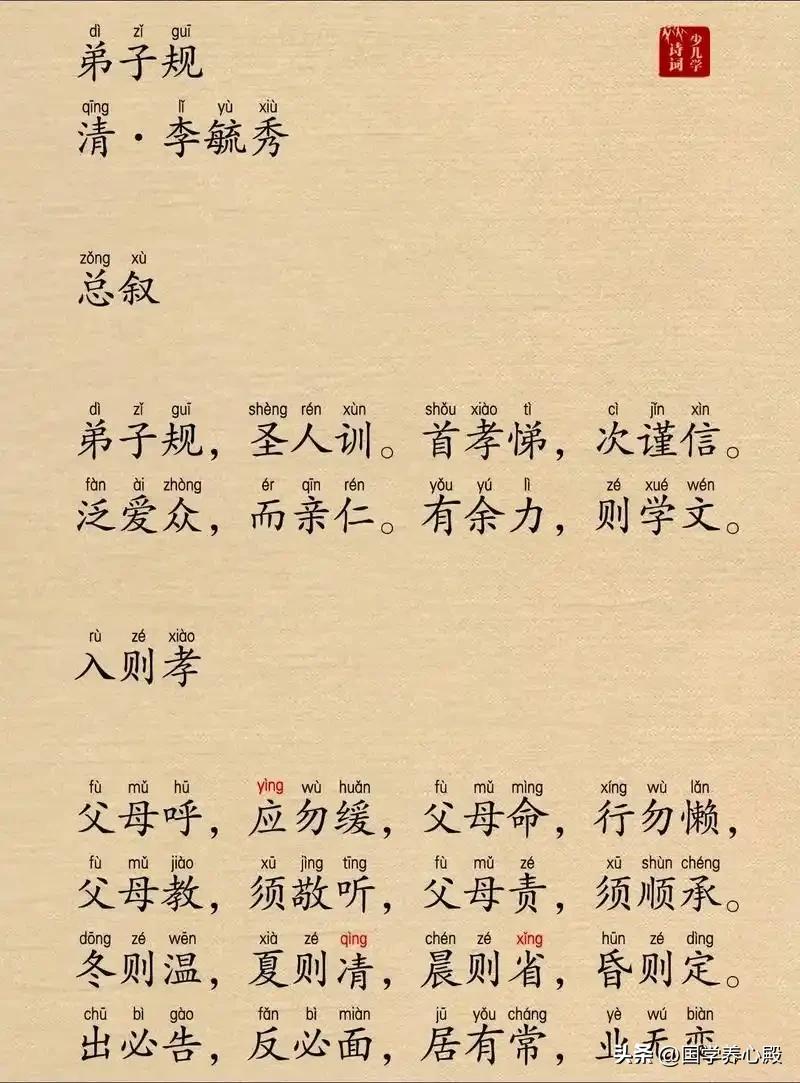

李毓秀见童子嬉闹无度、长者叹息世风,遂以《论语》为纲,化圣贤之言为三字俚句,著《训蒙文》(后更名《弟子规》)。

没有高深玄理,唯日常起居、待人接物之细则。晨起如何问安,饭食如何执箸,言语如何守信……琐碎如尘,却如春雨润物。

弟子不解,问:“此等小事,何须苛求?”李毓秀答:“身有规矩,心方得自由。”

人间纷扰,不过失序

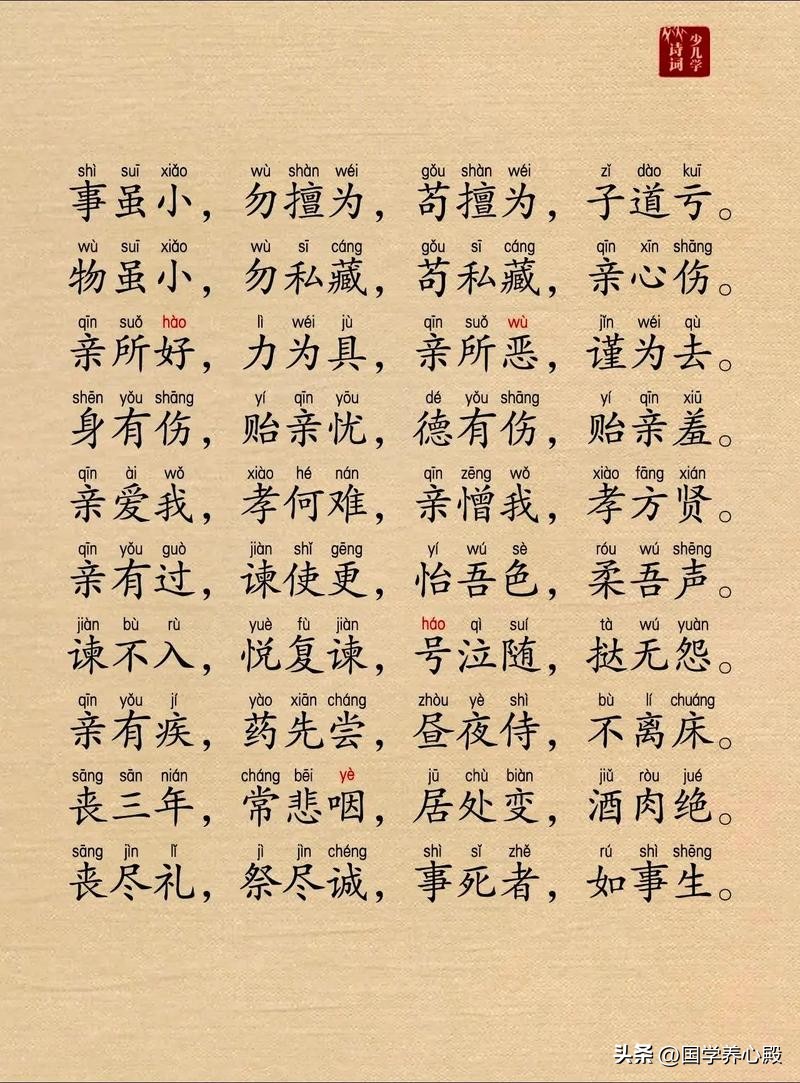

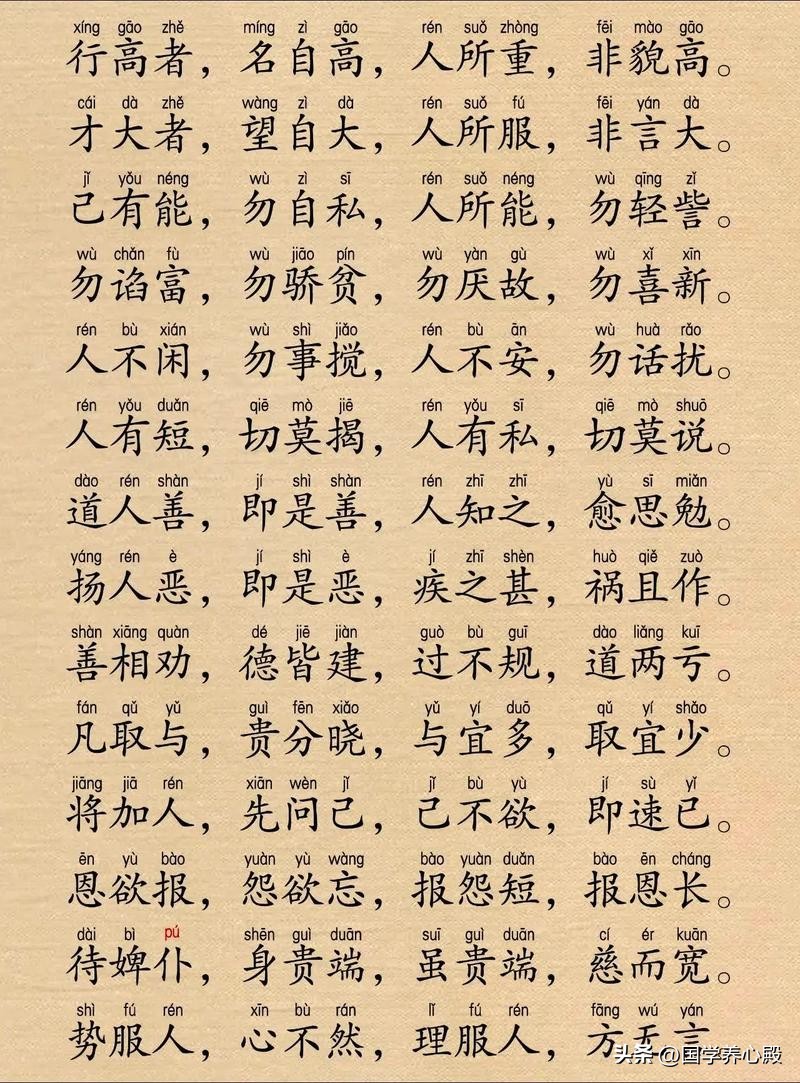

《弟子规》开篇即言:“父母呼,应勿缓;父母命,行勿懒。”看似约束,实为破“我执”之始。

人之所以痛苦,常因自我中心——父母呼唤时嫌烦,师长教诲时不服,利益当前时争抢,过失临头时推诿。如野马无缰,狂奔而不知归途。

李毓秀却道:“执虚器,如执盈;入虚室,如有人。”持空碗如捧满水,入空房如见宾客。此般敬畏,非为束缚,实为消解“分别心”。

当你不再区分“重要”与“琐碎”,生命自无轻重失衡之苦。

立身有矩,方见天地

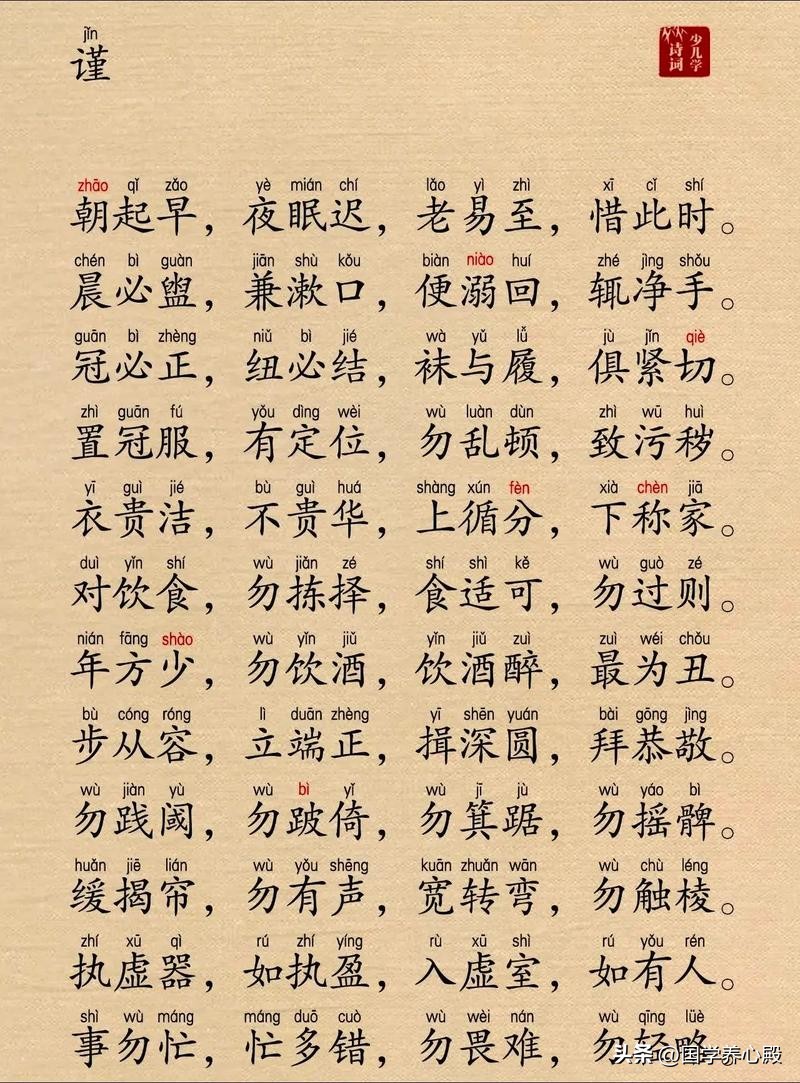

《弟子规》言:“晨必盥,兼漱口;便溺回,辄净手。”今人嗤为迂腐,却不知此乃“俯瞰力”之根基——若连一己之身尚不能治,何以观宇宙之大?

若晨起懒散、衣冠不整,终日必如乱麻缠身;若几案洁净、器物归位,心绪自如皓月澄空。李毓秀则教人:“置冠服,有定位;勿乱顿,致污秽。”

从微观处建立秩序,方能于宏观处得见从容。

譬如杂草满园,农人焦躁,而天地不言——它知荣枯有时,故不执一物;《弟子规》亦如是:“人有短,切莫揭;人有私,切莫说。”不管他人瓦上霜,不是冷漠,而是留出生命的呼吸之境。

让他人成他人,让自己成自己

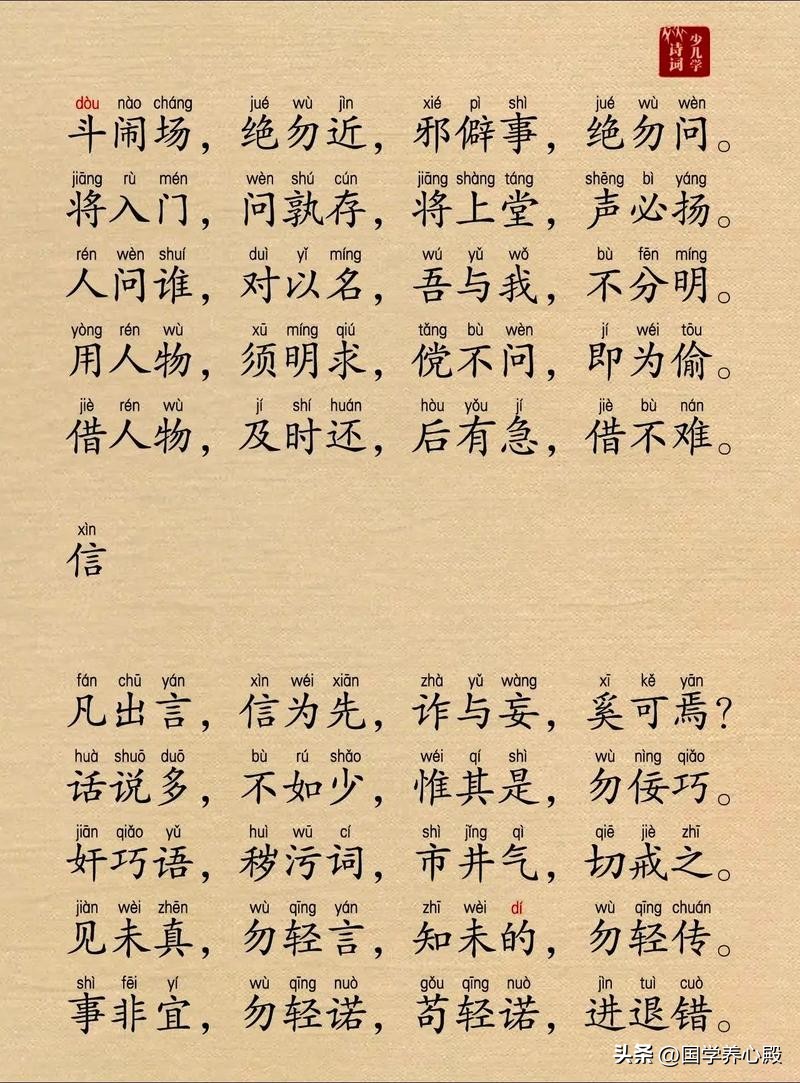

《弟子规》最妙处,在于“将加人,先问己;己不欲,即速已”。世人常困于两种苦:一苦他人不遵己意,二苦自己不得自由。

而李毓秀以“推己及人”破之——你厌人恶语相向,便先戒恶口;你恨人苛责于己,便先宽待童仆。

“恩欲报,怨欲忘;报怨短,报恩长”非是教人愚善,而是斩断“怨憎会”的轮回。

《弟子规》亦言:“过能改,归于无;倘掩饰,增一辜。”

接纳过失如叶落归根,不滞不留,方得自在。

规矩是舟楫,而非枷锁

弟子曾问:“若人人循规蹈矩,岂非如木偶?”李毓秀笑指庭前竹:“竹有节而凌云,松有皮而参天——规矩是生命的骨,不是缚身的绳。”

《弟子规》末章道:“勿自暴,勿自弃;圣与贤,可驯致。”古人畏天命而守礼,今人逐欲望而称“自由”,

然而真正的自由,恰是“心有敬畏,行有尺度”。

在方寸中见无垠

《弟子规》以“但学文,不力行;长浮华,成何人”警世。李毓秀的严谨,是儒者的慈悲——他知众生如稚子,需手把手教执筷,方能尝人生百味;需一步一印学走路,终可游万里河山。

若觉《弟子规》是桎梏,不妨自问:是规矩太窄,还是你的世界太小?