34公里外的新城气派现代,老城却挤着全县1/4的人。

剑阁县把县城从1700岁的普安镇搬到下寺镇,24年过去,新县城高楼林立、马路宽阔,GDP翻了几倍,老普安镇常住人口16.7万,反而比新县城的6.4万多了10万人。

一边是通了高铁的新城,一边是山沟里的老城县城搬走了,人却没跟过去。

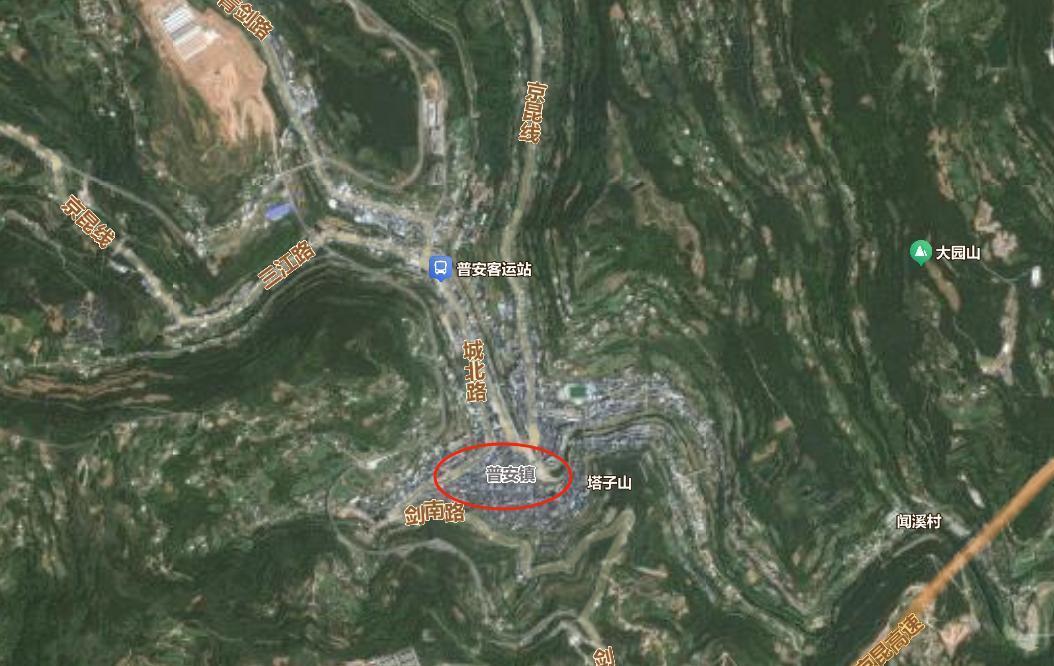

普安镇当了剑阁县城上千年,走进老街就明白为啥非搬不可。

整座城卡在海拔500多米的山沟里,抬头是崖,低头是坡。

主街最宽不到8米,救护车进不了巷子,消防车得拆了水箱才能拐弯。

更麻烦的是“渴”。

老居民李大爷记得,1998年大旱时全城断水半个月,“消防车从10公里外运水,一盆水先洗脸再洗脚,最后浇菜地”。

到2000年搬迁前,老城建成区仅4平方公里,却塞进8万人,人均建设用地比国家标准少一半。

时任县长在动员会上直言:“不搬县城,剑阁就困死在山里! ”

下寺镇的优势摆在明面上出城就是京昆高速,镇中心距西成高铁剑门关站仅3公里。

2017年高铁通车那天,上千居民挤在站前广场放鞭炮,卖凉面的王婶一天赚了3000元:“成都人坐高铁来吃豆腐宴,比本地人还多! ”

政府大楼搬来后,开发商蜂拥而至。

14平方公里的新城区从河滩上拔起,工业园沿国道铺开,剑门关景区游客中心就建在城边。

2024年,新县城GDP冲到168.91亿元,比搬迁前翻了三倍。

可奇怪的是:商场建好了,顾客却不多。

新城最大的超市晚上8点就熄灯,而老城夜市凌晨还飘着烧烤烟。

普安镇没因搬迁没落,反而更挤了。

2023年春节,老城中心堵车两公里,交警老陈嘶吼:“新城路宽车少,你们偏来这挤! ”车里人回呛:“我爹妈看病、娃儿上学全在这儿,咋走? ”

医疗教育扎了根。

县中医院搬迁时遭居民联名抵制,最后留在了老城;省级重点中学剑阁中学也没动,每年吸引南部乡镇5000多学生。

退休教师张老师说得实在:“新城有五星酒店,可化疗设备全在老城医院! ”

生意照做不误。

老城商铺租金十年涨三倍,裁缝铺改成奶茶店还是爆满。

服装店老板赵姐在新老城各开一家店:“新城店半年亏本,老城店养全家”。

位置才是王道。

打开地图就明白:下寺镇在县境最北端,到最南的元山镇车程3小时。

而普安镇居全县中心,农贸集市辐射12个乡镇。

“去新城办事? 油钱够买半头猪了! ”元山镇的养猪户摆手。

同样搬迁县城,120公里外的仪陇县却是另一番景象。

2005年从金城镇迁到新政镇后,新县城人口从3万飙到14万,反超老城的7.7万;GDP从32亿暴涨至270亿,面积扩大近10倍。

关键在“底子厚”。

仪陇是百万人口大县,搬迁后迅速引进三一重工等企业,产业园年产值破百亿。

而剑阁总人口仅42万(七普数据),新城工厂招工都困难。

更怕“大树底下不长草”。

下寺镇离广元市区仅15公里,年轻人坐高铁20分钟到广元逛街、买房。

房产中介小吴苦笑:“去年卖的新房,三成业主是广元人”。

反观仪陇新政镇,周边50公里内无大城市,“人只能留在本地转”。

搬迁24年,剑阁形成诡异双城记:北部乡镇靠新县城吃上旅游饭,开民宿、卖土特产年入几十万;南部乡镇却困在老化的人口结构里。

武连镇的柑橘种植户老周,每年把果子运到老城批发市场:“去新城多跑80里路,收购价还一样,谁干? ”

县政务服务中心做过统计:南部乡镇群众办事,平均耗时比北部多4小时。

最尖锐的矛盾在交通费上。

2023年县两会提案显示:南部居民年均因办事多支出路费1200元,“等于一个月养老金”。