高铁上38块一份的“白人饭”到底值不值?先别急着骂,看完再决定要不要囤泡面——

说句实在的,高铁餐饮升级这几年确实肉眼可见。

以前是“泡面+火腿肠”的硬通货,现在盒饭最低15块就能拿下,四荤四素摆盘还挺像样。

沈阳局的自助餐甚至被旅客称为“列车”,排队长度堪比饭点。

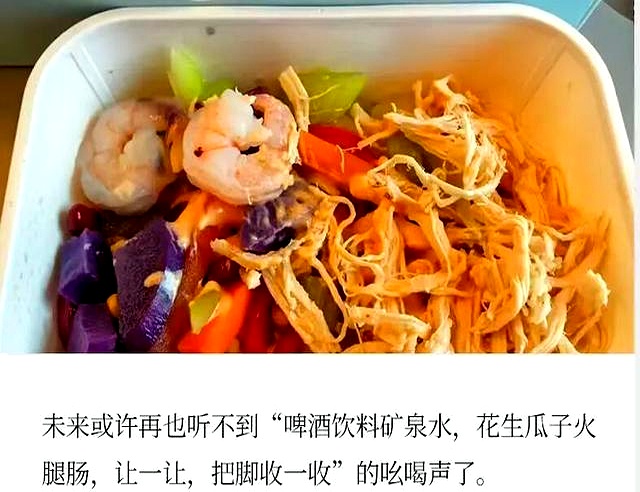

但问题来了,为什么38块的轻食沙拉还是让人心里咯噔一下?

先把价格拆开看。

38块里,食材成本大概占一半,冷链配送、列车冷藏柜、一次性环保包装都要算进去。

最关键的是,高铁厨房没有明火,所有菜品得在地面中央厨房预加工,车上复热。

换句话说,这盒沙拉从切菜到你手上,至少经过三道温控关卡。

和便利店12块的沙拉比,确实贵得有迹可循。

但旅客不买账的,其实不是价格,是“吃不着热乎的”失落感。

很多人出差坐高铁,图的是接地气,15块的现炒盒饭能闻到锅气,38块的冷沙拉反而像被提醒“你在赶路”。

武汉局今年7月试水高铁奶茶,用的本土品牌原料,18块一杯,销量最好的“云涧茉莉”上线首周就断货。

同样是溢价,为什么奶茶能被接受?

答案很简单:它提供了“在路上也能小确幸”的情绪价值。

再说“去泡面化”。

广州东站、上海虹桥站确实撤了泡面,但12306APP上悄悄多了“提前订餐”功能。

搜了搜,徐州东站能点到15块的红烧狮子头套餐,南京南站有28块的小龙虾拌面,甚至还能备注“不要香菜”。

这些细节说明,铁路不是不让吃泡面,是想把选择权从“车站有啥”变成“你想吃啥”。

有个冷知识可能颠覆认知:高铁盒饭其实有“隐藏菜单”。

比如长沙站的15元盒饭,每天限量200份,卖完就没了。

工作人员透露,这种平价餐放在餐车最下层,不主动问根本看不到。

而38块的轻食反而放在推车最显眼的位置——不是宰客,是冷链餐保质期短,优先推销减少损耗。

说到底,高铁餐饮的尴尬在于,它卡在“快餐速度”和“正餐体验”之间。

15块的盒饭能解决温饱,38块的沙拉想解决健康焦虑,但大多数旅客的需求是“比泡面好吃,比外卖便宜”。

厦门北站去年做过调研,72%的乘客希望增加20-30元价位的热食,最好是“有汤有饭”的组合。

这个价位段,目前几乎是空白。

下次坐高铁,不妨试试12306上的“车站送餐”功能。

实测杭州东站到千岛湖站,提前下单28块的笋干烧肉饭,列车停靠时乘务员递到手,还冒着热气。

比38块的冷沙拉香多了。