说起呼和浩特,大家心里都有点印象——内蒙古的首府,草原、民族、奶茶、风很大。可你要是问一句:呼和浩特这名字到底啥意思?恐怕十个人里面有八个都只能挠头。最近网上关于把呼和浩特改名成“青城市”的话题又热了起来,大家一边讨论一边有点莫名的兴奋,也有人舍不得这几十年叫顺口的老名字。有时候城市的名字就像自家老院门上的砖,换了吧,心里空落落的;不换吧,又总有些不方便、不合时宜。

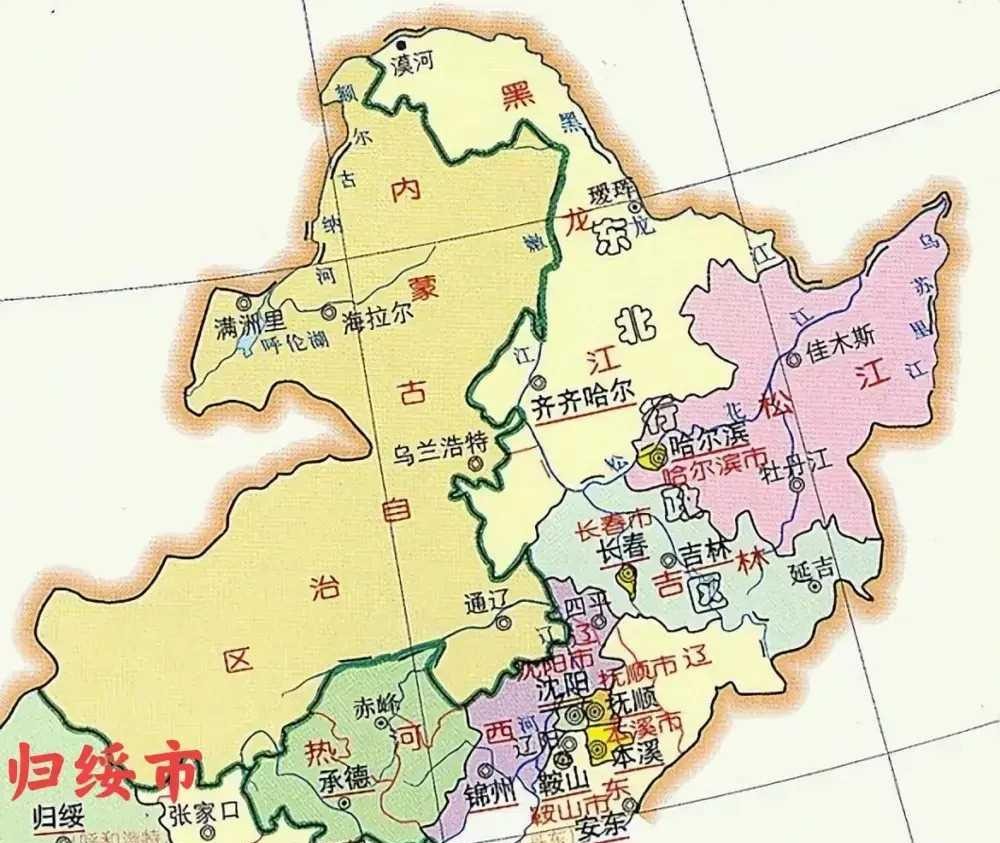

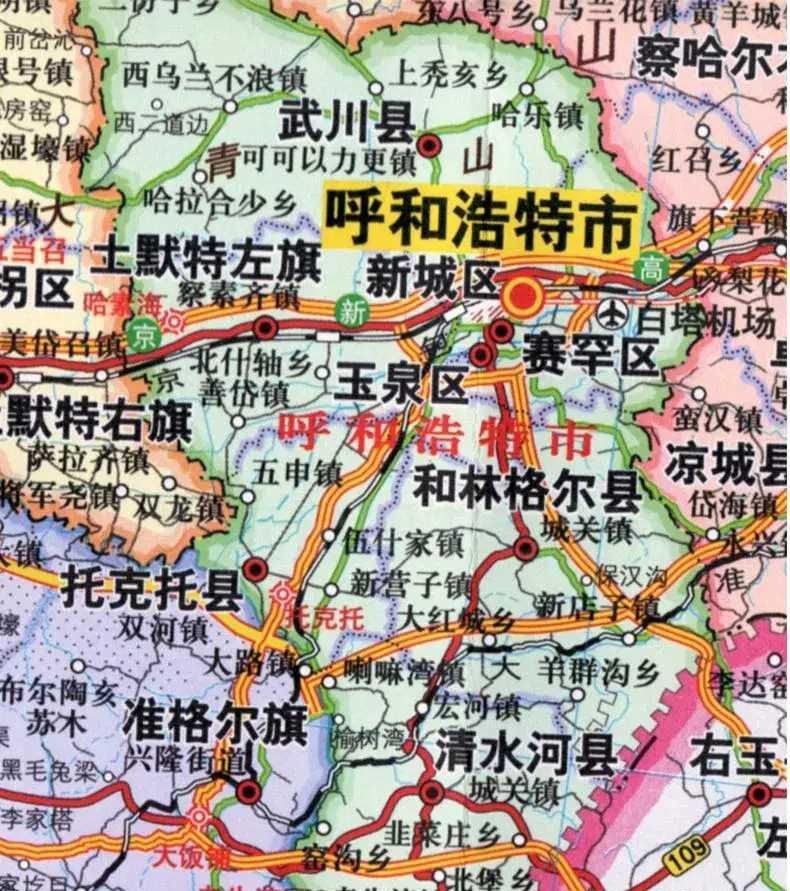

呼和浩特这座城可不是昨天才有的,说起来,人家战国那阵子就已经有了雏形。不过那时没人管它叫“呼和浩特”,更没有什么“青城”一说。真正成为内蒙古政治中心、各路风云人物涌来的地方,还是要数新中国成立以后,特别是1954年,官宣当了自治区首府。这几年城市扩的挺快,地铁修起来了,商场也跟蘑菇似的冒,东南西北都能吃到新鲜羊杂碎。有人说它是自治区的“心脏”,一想到呼市,就觉得整个内蒙古的气息都搅和在了一起——既有戈壁的粗犷,也有高校食堂里年轻人的笑闹。闲聊间,我妈还总会念叨:“小时候去趟呼市那就是进大城市了,还能带点新鲜事回家。”

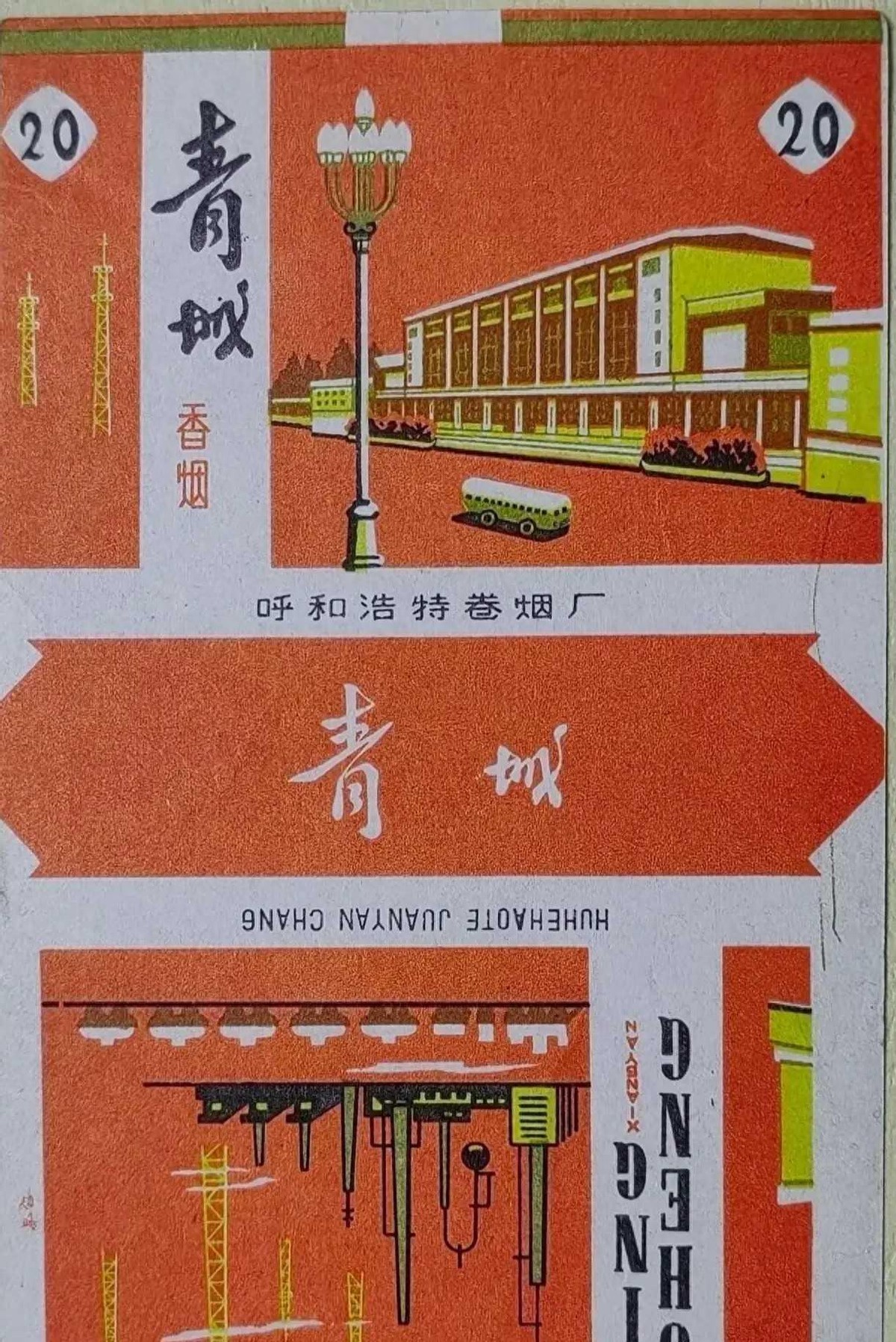

不过说到呼和浩特、青城这些叫法,事情有点绕。大多数人知道“青城”的说法,都还是小时候烟盒上的商标,或者初来呼市看到立在火车站旁那张“青城卷烟”大广告。其实,呼和浩特在蒙古语里,就是“青色的城”,也难怪后来“青城”就成了呼市的外号。可是在老城里长大的张叔,非得跟我抬杠:“那‘青城’根本是后来叫出来的,我小时候都没这么说。”听着听着,搞不好这跟“老北京小吃”啥时候冒出来的差不多——有些名字火得快,是生活自己选的。

要不要改名成青城市,就是两拨人的争论了。有人说“呼和浩特”又长又难念,还不如干脆叫“青城市”,听着舒服,形象升级,走哪儿都好记。我记得前几年朋友去外地办事,填地址那一栏,光“呼和浩特”几个字都得敲好几分钟,后来索性都用“青城”自称。可也有打心底不乐意改名的,觉得这不是说换就能换的事。毕竟呼和浩特伴随了好几代人,里面有太多记忆,比如冬天地下通道里的烤土豆摊、夏日公园的歌唱比赛。名字一换,感觉这些回忆就像老照片边上的年份被人涂掉一样。

说话没两句,总有人说呼和浩特的知名度其实低了不少。你问东北朋友“呼和浩特”,他们答得含糊不清,可一说“青城美食”就想起了奶茶和烤全羊。有些城市改名后真的大变样了,比如“无锡”从“梁溪”变来变去,最后名字和城市气质逐渐融合。青城市这个名,一听就有点浪漫色彩,像是个代表自然、带着春风的地方,也许会让更多人记得这里的不只是草原和蒙古包,还有现代化、包容感一并带上身。

改名这事其实远不止乎嘴皮子上的热闹。必须讲规矩。有人搬出政策文件,说明只要省级城市没有重名、同音,流程就能走。别看写着挺简单,真要落到实际还麻烦得很。就说原来西安改名大兴区、上海张江合并之类的,全国上下,变动大了肯定要各种文件、各类公章、公共资源重配置,谁也不能说不添乱子。更别提老街坊们一通议论,银行、学校、物业这一波得改多少表格。有点像搬家的事儿,“东西都收拾好了,真正搬下去才发现柜子底儿的老照片、抽屉里的发票、门口的鞋架全得重新归置,有些说不清到底是舍还是要。”

另一方面,这事牵扯到文化认同。刚搬进呼市的年轻人嫌名字难记,老一辈却觉得“呼和浩特”是自家祖辈留给这座城的根。有一事我印象特别深,前些年有蒙古族老爷爷在公园带孙子玩,孩子闹着要说中文名字,外公偏要教他蒙古语读法,拗不过,就各自叫各自喜欢的,旁边小卖部老板还凑热闹:“叫啥都行,青城也好、呼市也好,反正吃的都是酸奶疙瘩。”这些小趣事,都说明了名字不仅仅是符号,它还绑着每个人的日子和乡愁,想一刀割断,谁都难做到洒脱。

再说“青城市”这个名字的新鲜劲儿,或许能带来一阵城市认同的升温,就像上海那几年“魔都”的称呼突然冒出来,说着觉得有趣,可到底没进官方文件。真要上报、落地,少不了反反复复的论证。谁也不能保证新名字是否能承载几十年形成的城市记忆,那些厚重的气息,一朝之间就变成春天绿意盎然的象征,不见得人人买账。有一说一,要是有了青城市的正式牌子,估计各大网络平台、旅游宣传海报都能拍出新花样,有些老企业也许会乐得抢先改名,像“青城茶馆”“青城家电”,你还别说,广告说不定比原先方便顺口多了。

其实,回头想想,这场关于改名的争论,比名字本身更重要的可能是城市里的人怎么想、说、做。名字是标签,更是缩影,但归根结底,呼市也好、青城市也罢,还是那些生活在这里的人用脚步丈量的地方。也许哪天名字真的变了,老牌子还挂在街头,新小区排队等着配钥匙,公交司机嘴里还是喊着“呼市最后一站”。该来的变化也许不止名字,还有城市的气质和记忆的延续。

说到底,我们谈论的不只是呼和浩特改名成青城市的利弊,而是每个人对城市自我的期待和中国几代人迁徙、融汇、人情变迁的印迹。名字嘛,有时候像是一件老衣服,穿着舒服舍不得扔,但新款也许更贴合现在的审美。也许有朝一日走在呼和浩特的大街上,路牌已经换成了“青城市”,但老摊贩还在讲着过去城门下的故事,孩子们追在奶茶店门口大声喊着“青城加奶”。谁也不能预料,这次讨论,会不会真的改变什么。但日子流动,总要有人在一边记着一边往前赶。

有时候,我甚至觉得,不管名字怎么变,城市的本色还都藏在某个不起眼的角落里,比如老胡同的烟火味,又或是黄昏下一家人骑着电动车回家的模样。你说这个城市到底叫什么好呢?是更容易被外人念对,还是更让本地人心里踏实?我们或许永远没法彻底定论,但讨论的过程、本地人和外来人的纠结——这些拼拼凑凑的感情,才是真正属于这座城市的颜色。