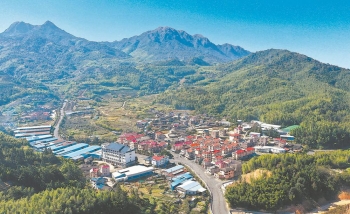

培斜村全景

编者按 曾经,我们无数次憧憬小康,如今,全面小康终于触手可及。当前,全省上下正掀起学习宣传贯彻十九届五中全会精神热潮。助村栏目将聚焦我省决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的伟大实践,讲述人们生活的喜人变化,反映乡村的巨大变迁。本期关注通过三次产业转型升级,由“输血型”贫困村转变为具有产业支撑的“造血型”示范村的龙岩市新罗区小池镇培斜村。

台海网11月20日讯 据福建日报报道 立冬后的培斜村依然是忙碌的景象,村口国道边,德熙威士忌酒庄项目和沉缸酒厂项目正在进行前期准备工作,九溪庐景区里“森林水乡”游步道已完成大半,后续部分将力争明年底完工,并计划在山顶建观景台和露营基地。

尽管今年受到新冠肺炎疫情冲击,但是培斜村没有停下改变的脚步。村主任赖佳明说,5月正常恢复生产生活秩序后,一两个月培斜就会亮出新东西——

7月,“彩虹山”建成开放,瞬间成为网红拍照地;

8月,“丛林魔网”适时推出,成为亲子游必玩项目;

10月,“步步惊心”上线,这一“最美空中步道”让游客觉得刺激。

“竹器村”“淘宝村”“生态旅游村”三级跳,是培斜村近30年主动求变的决心。

“步步惊心”成为网红打卡点

竹茶加工引发一二产业“裂变”

11日,90岁的赖炳辉老人拄着拐杖在宽敞平整的柏油村道上散步。说起培斜的过去和现在,他有些激动。“以前的培斜就是穷。哪像现在,房子盖得这么好,路修得这么宽,连村部大楼都这么气派。”老人竖起大拇指,“以前人家怕把闺女嫁过来,现在是争着嫁过来。”

村主干道旁星点分布着标准化厂房,赖炳辉老人说,其中就有儿子和小孙子经营的竹席加工厂。

培斜村党委书记华锦先表示,2019年培斜全村竹制品年产值达1.6亿元,这是被逼出来的改变。

培斜村是革命基点村,1993年以前,全村人均年收入在1000元以下,村集体经济收入不足5000元,“省定贫困村”的帽子压得大家抬不起头来。

1993年,培斜村党支部提出发展竹席产业。“村里毛竹资源丰富,剩余劳动力多,旧房子也多,可以做厂房。”华锦先自筹资金3万元,在村里办起了第一家竹凉席加工厂,当年便产生了效益。随后,赖佳明、赖龙辉等一批在外谋生的党员纷纷回村兴办竹凉席加工厂。村民们纷纷跟上。

1997年,培斜村成立竹凉席有限公司,注册了“天然牌”商标,采取“公司+农户”形式,对全村竹席厂实行原材料、规格、质量、办证、销售“五统一”管理,引导村民对竹席产业进行更新换代。

如今,不仅竹凉席产业“经久不衰”,茶产业也“后来居上”。培斜产业裂变的背后是求变的决心。

2003年,为了适应消费需求的改变,培斜竹席加工业积极调整产品结构,从麻将席转向竹条席生产,也实现从纯手工向机械化推进。2008年开始,全村着力于扩大产能,新建标准化厂房2万平方米,2009年培斜“天然牌”竹凉席商标获得福建省著名商标。

就在竹席产业进行转型升级的关键时刻,培斜种起了茶叶。“竹席产业已经做了十年,要逐步考虑第二产业。”华锦先带领村干部外出考察,考虑海拔与气候带来的优势,引进优质铁观音、丹桂等茶苗,引导党员带动村民种植加工无公害高山茶,统一申请注册 “小池牌”商标。目前全村种植茶叶面积1500多亩,茶叶年总产值达1500多万元。

竹茶加工两条腿走路,为培斜奠定了产业基础。辖区内现有各类企业56家,其中竹制品加工企业42家、茶叶加工企业10家。

村民加工竹制品

“创变”出的全省首个“中国淘宝村”

2013年,培斜村为龙岩拿回了全省第一块“中国淘宝村”的金字招牌,至今已经蝉联8届。返乡青年的“创变”搭上电商的发展东风,让这个走在脱贫路上的小山村共享了互联网红利。

华锦先的儿子华永良是第一个吃螃蟹的人。2010年,他向父亲提出辞职回家创业。起初,华锦先并不同意,最终拗不过儿子的执着,给了儿子一笔创业基金,但是要求按照信用社贷款的标准支付利息。

夏天卖凉席,冬天卖羽绒服,刚开始华永良凡事亲力亲为,大到看货、进货,小到打包、贴单,每天还得把快件送到附近的快递公司。经过3年努力,华永良不仅注册了自己的公司,还在“天猫商城”上开了属于自己的网店。

有了良好的示范,又考虑到当地是竹制品第一货源地,再加上村两委开出的优越条件——提供村里“淘宝街”的实体店面,并免租金一年,18名本村大学生毕业后陆续回乡创业,还带动了其他地区的电商人才前来开店,集中卖竹制品。传统的竹制品和新兴的电子商务就这样在培斜村结成了“亲家”。

目前,村里拥有淘宝实体店20家,网店120多家,从业人员200多人,经营范围涉及竹制品、茶叶、虫草花、汽车用品、创意DIY杯子、床上用品、化妆品、服装、竹木工艺品等诸多领域。2019年电商销售额突破亿元。

培斜村竹产业展览馆

三产融合激发乡村“聚变”

不满足于现状,培斜永远在求新的路上。

2013年,中国“淘宝村”的招牌让培斜村声名鹊起。一辆辆大巴车则载着村民走出培斜开了眼界。

“培斜有九溪庐8000亩原始生态公益林,有丰富的水资源,也是龙岩龙津河的源头。整个生态林是个天然氧吧,这里搞漂流是相当好的一个旅游项目。”华锦先说。但是如何让村民接受“发展旅游”,村委会动了番脑筋。

报名费10元,带你逛厦门。这是村委会开出的“福利”。坐上大巴,村民们在厦门同安见识了“逛农村”也能赚钱。“当时就有村民说,我们那里条件更好,我们也能做啊。”华锦先回忆说。

很快,培斜生态乡村旅游专业合作社成立,实行“村集体收入投入、村民入股、社会经济能人筹资”的三三制共建模式,按照每户每人3000元的标准,村民认购入股,全村超过九成的村民拥有培斜乡村旅游的股份。通过公司化经营模式,包装开发整个培斜村,打造福海龙乡景区。

发展旅游如何避免同质化,培斜村依然是向创新要效益,努力向休闲度假体验式特色乡村旅游转型升级。既有竹制休闲屋、幸福长廊、五谷丰登、水果采摘等传统乡村游项目,还有溪流漫步、九溪庐漂流、森林飞越、森林氧吧、林中漫步等自然观光体验,同心玻璃桥、滑草场、射击场、跑马场、人鸟互动园研学体验项目更是充分利用林下的空间“人造”景致,满足老中青幼各个年龄层的需求。

2017年以来,培斜还瞄准“培训研学”细分市场,挖掘小溪炉村的红色革命资源,打造党员干部教育现场教学点,2019年累计承接红色主题教育超200场次,接待研学体验活动超80批次。成为国家3A级旅游景区的培斜,2019年接待游客超过100万人次。村民除了股份分红,还以自家闲置农房开办15家农家乐、8家民宿、旅游摊位38个。

选对了路,就不怕路远。培斜村的发展已步入快车道,初步形成“竹茶加工、乡村旅游、农村电商”三个特色产业并驾齐驱,三产融合激发乡村的“聚变”。2019年村集体经济收入128万元,农民人均年收入达到2.55万元。

得益于党的好政策,培斜的三次产业转型都踏准了时代的节奏。华锦先说:“‘十四五’规划提出优先发展农业农村,全面推进乡村振兴,这进一步提振了我们的信心。未来五年我们会继续做大做强一二三产业,建设好沉缸酒和威士忌酒庄、森林水乡项目,更好地发挥红色文化和绿水青山的优势,巩固脱贫攻坚成果,提高村民的幸福感、获得感。”

(福建日报记者 方金春 张颖 张杰 游庆辉 文/图)

扫一扫VR看培斜