我是千丘生,有些手稿故事说与你听…

此前说到,1980年代的乡村老师很有爱,我小学二年级时,班主任兼语文老师肖玉生和教我们数学的付姗姗老师,送给了我一些用剩的备课纸,我就拿来演算打草稿,再就是在纸上写了些情趣满满的小作文。

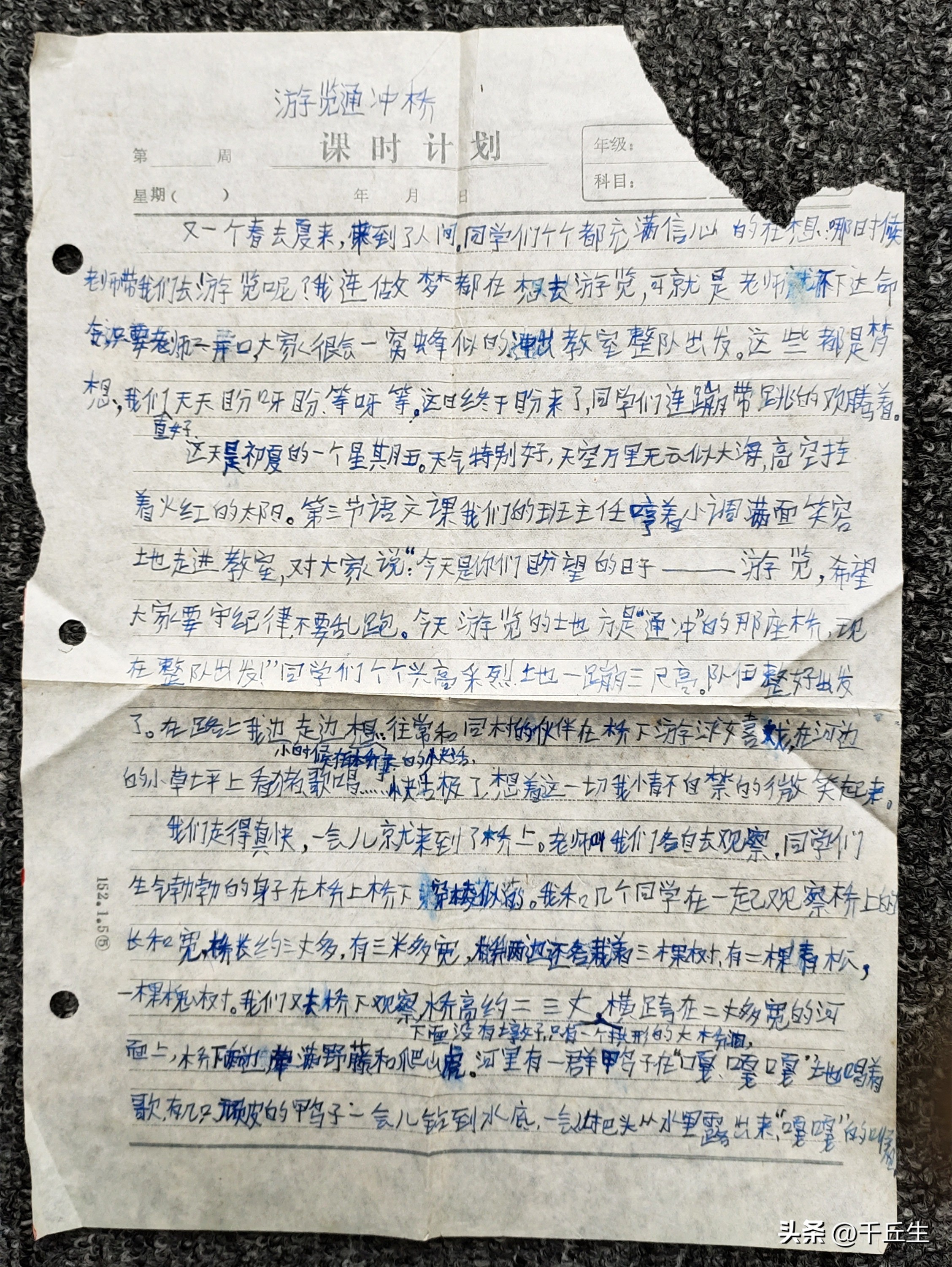

今天拎出来的这篇《游览通冲桥》,也正是写在了备课纸上。应是写于小学三年级第一学期。

▲ 我写在备课纸上的小作文《游览通冲桥》

这个小作文的内容如下:

又一个春去夏来,来到了人间。同学们个个都充满信心的(地)在想,哪时候老师带我们去游览呢?

我连做梦都在想去游览,可(就是)老师就是不下达命令。只要老师一开口,大家很(肯定)会一窝蜂似的冲出教室整队出发。

这些都是梦想,我们直(只)好天天盼呀盼,等呀等。

这日终于盼来了,同学们连蹦带跳的(地)欢腾着。

这天是初夏的一个星期五,天气特别好,天空万里无云似大海,高空挂着火红的太阳。

第三节语文课,我们的班主任哼着小调,满面笑容地走进教室,对大家说:

“今天是你们盼望的日子—— 游览,希望大家要守纪律,不要乱跑。今天游览的地方是‘通冲’的那座桥,现在整队出发。”

同学们个个兴高采烈的(得)一蹦三尺高,队伍整好出发了。

在路上,我边走边想小时候在桥下的快活:往常和同村的伙伴在桥下游泳嬉戏,在河边的小草坪上看(放)猪歌唱……快活极了。

想着这一切,我情不自禁的(地)微笑起来。

我们走得真快,一会儿就来到了桥上。

老师叫我们各自去观察。同学们生气勃勃的身子,在桥上桥下穿梭似的。

我和几个同学在一起观察桥上的长和宽,桥长约三丈多,有三米多宽,桥两边还各栽着三棵树,有二(两)棵青松,一棵槐树。

我们又去桥下观察。桥高约二三丈,下面没有墩子,只有一个拱形的大桥洞,横跨在两丈多宽的河面上,墙下面两边牵满野藤和爬山虎。

▲1990年代末,我用傻瓜相机(胶卷)拍摄的通冲桥

河里有一群鸭子,在嘎嘎嘎地唱着歌。

有几只顽皮的鸭子,一会儿钻到水底,一会儿把头从水里露出来,嘎嘎嘎地叫着。

河边的两岸上,晒着刚割的油菜和洗净的衣服被子。河边有几个妇女在洗衣,她们一边洗一边说着。

离桥不远的地方有一棵古树,古树下有一口井,井上有个拱形的井帽,井帽上坐着几个成年人,手握锄头,在那里一边谈论着什么,一边歇凉。

那里的水清又凉,夏天谁喝了都感到不热也不累。

桥的四周,是绿油油的秧田和黄澄澄(橙橙)的麦穗、油菜,还有雄伟的山峦,它们一个挨着一个,坚强地站在那里。

通冲桥,非常雄伟,到现在已经有五六百多年了。它不但坚固,而且还很美观。

这条河的发源地在茶田乡,一直延伸到长江。

我游了这个山清水秀的小山村,非常佩服这座桥,因为它是我们的祖辈的劳动成果。

▲右前方的乡村小路正从通冲桥上过

通冲桥下的河叫茨岩河,向东流入白泥河,再汇入凤凰县最大的河流沱江,至吉首流入峒河(武水),在泸溪县境汇入沅江,再经洞庭湖注入长江。

通冲桥是一座古老的石拱桥,小时候听老辈人说,大概建于明代初年,约有六百来年历史了。

那么,没修这座桥之前,人们是怎么过河的呢?

那就是走跳岩了。下面这张照片,是我的姑表姐李晓红在通冲桥下拍的,她身后的河道石板上凿有很多方形基坑,正是当年插入和固定跳岩用的。

▲表姐李晓红在通冲桥下的留影,背后即早前跳岩的基坑处

▲著名的凤凰古城沱江跳岩

石拱桥是我们老祖先的一个创举,做拱时,很需要一些高明的手艺技术。

不管是桥基还是拱面,那些石块之间均须严丝合缝。

当然,石缝之间还得用上粘合物,古时的粘合物一般是用糯米蒸熟后捣烂,拌上石灰、鸡蛋清、棉花、桐油等,粘度和防水防虫性能相当了得。

所以,我小时候吃糍粑时,就傻想:通冲桥不就是用糍粑粘起来的么!

通冲桥的附近,后来搬来了几户姓田的人家,也称不上村子,记得我们小时候就叫那里为“通冲人家”。

通冲人家喝的水,要到桥边那棵古树下的水井去挑。路过的人口渴了,也去那里喝,我们小时候没少喝过。

因为这井远离住户,算是野外,所以过路人喝了水之后,几乎都会按当地民俗,折一根茅草打一个结放到井边。意思之一,算是有偿喝水吧!

通冲桥的上手边不远处,拦河而过有一条“倒桶管”,就是用水泥建模浇筑而成的、连接着两座山头水渠的大水管。

水渠的上游源头,是位于大山里的高洞水库,那是解放后修筑的一座稍大型的水利工程,灌溉着方圆数十里的农田。

▲雨落高洞水库

▲倒桶管在油坊园山头上(注水入渠的一截)

倒桶管在河面的部分,自然形成了一道水坝。(在表姐的照片里可以明显看到)

水坝里的水不深,通常是女孩子们游泳戏水的地方。

男孩子及大人一般在桥下洗澡,起初那里的水很深,用那时的话形容“有两层楼深”。

后来有砂石不断冲击而来,桥下也慢慢变得越来越浅了。

此前的文章里提过,我们在桥下游泳时,经常有人在桥上扔牛粪猪屎。但都是斗趣,农村人嘛,也不以为脏。

况且,有时我们也会变成桥上的“敌方”, 恶作剧地往桥下扔牛粪猪屎,那也就扯平了。

▲通冲桥远眺

文中提到我们小时候心心念念的“游览”,就是现今所说的“旅游”,那时改革开放、搞活经济的东风,还没把“旅游”这个概念吹到乡村。

所以,就把“想出去玩”,文雅一点说成是“游览”。

文中提到的“班主任”,是我们三年级时的语文老师陈敬明。

他当然要“哼着小调”走进教室了,因为他还是我们的音乐老师。

陈老师狂热地爱着音乐,也狂热地影响着我们。

“音乐,能使人类的灵魂爆发出火花!”贝多芬的这句名言,正是陈老师最先传播给我们的。

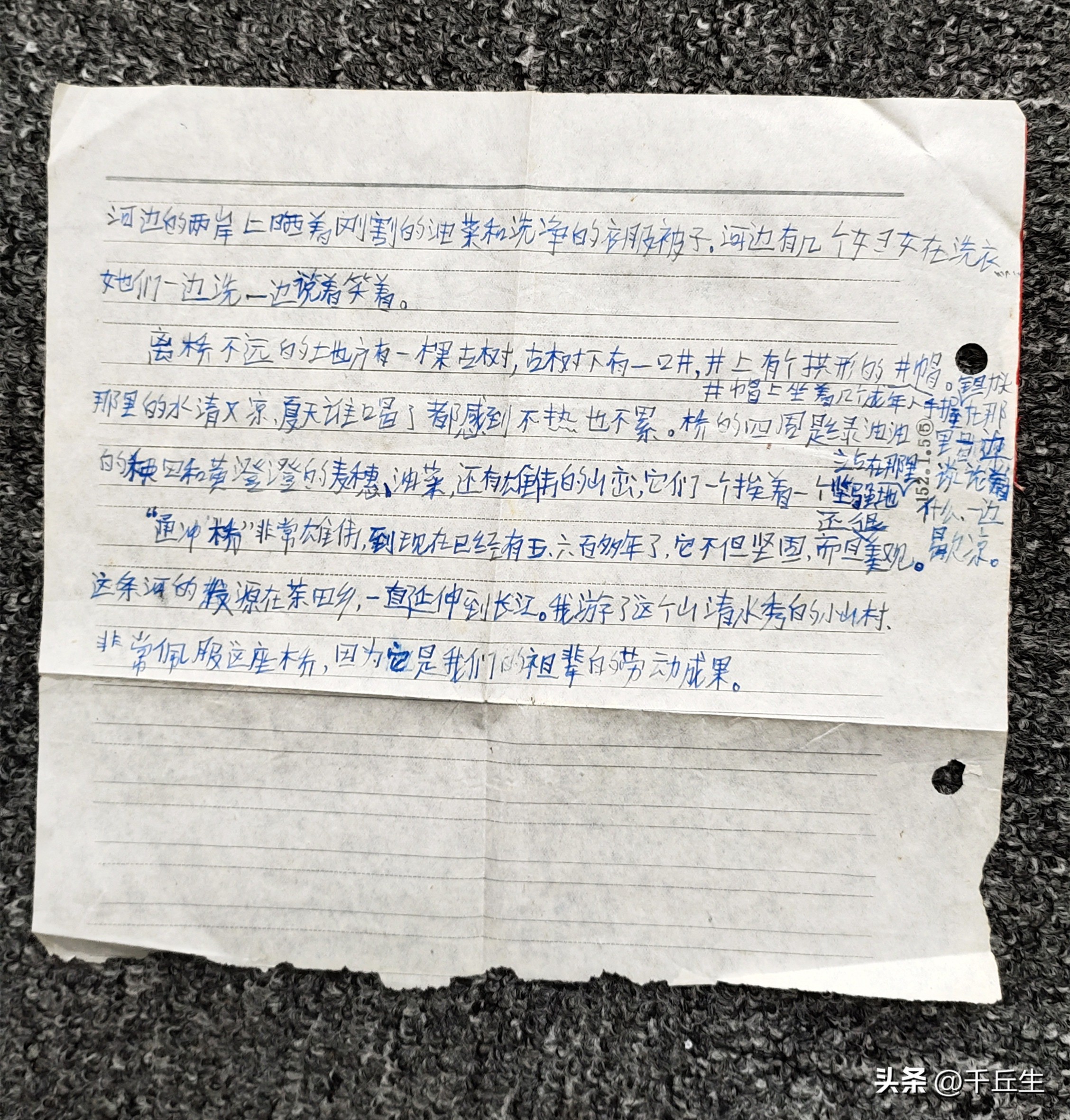

陈老师还满腔热情地为我们刻印了很多的歌卷。那时根本没有什么打印复印,全是在钢板上手工刻蜡纸,然后手动油印。

可惜那些歌卷保留下来的极少。

▲ 当年手刻油印的歌卷

陈老师那时还没结婚,年轻气盛。

学生在语文课上随意一点,还没多大的关系,如果在他神圣的音乐课上调皮捣蛋,可就一点行不通。

常有那倒霉蛋,被陈老师揪着耳朵或扛在肩上,赶出了音乐圣殿。

多么有趣、好看、好玩的场景,你自行去脑补画面感吧!

那时的农村家长,对于老师的管教手段,都是相当宽容的。

陈老师也是很好的文学青年啊,印象深刻的,是他经常在自习课时,连续剧般地为我们朗读小说《林海雪原》。

可是,每次朗读之前,他都要用粉笔在黑板上写上“林海雪原”四个大字。

下面的同学都等着听精彩的故事呢,耗不起这个板书的时间,于是纷纷起哄,尤其是女生们乌央乌央闹喳喳。

陈老师小小地坏笑着,慢条斯理地说:“你们女生就急着听小白茹的爱情故事是吧!?”

天啊,才小学三年级,我们当时就那么懂事吗,好像也是那么回事!

受陈敬明老师的影响,我有不少手抄歌本。后来不期然,自己也创作了挺多的歌曲,尤其是商业歌曲,前边发的文章提到过了。

▲我的手抄歌本

▲我曾去访鹅梨湾,向一位砍柴的农妇问路

▲那边山头即鹅梨湾

高祖母有优厚的随嫁财物,又有高祖父为官时的遗产,迁居笃信乡后,她买了房产,又陆续添置了很多田产,并在通冲桥下置办了碾房、磨房和水碓,因此也请了些长工和短工。透过沈从文的《边城》等作品可以知悉,湘西的碾房、磨房和水碓,是旧时代很不一般的财富象征。后来,高祖母颇有才气的小儿子田炳儒,未及成家立业而英年早逝,小女儿田珍翠婚后不幸而出家为尼,另两个女儿嫁得很远,再加上大儿子不是很让人省心等,诸多家长里短的烦心遭遇,使高祖母常常陷入精神窒息,她的言行也渐渐变得有些异常。高祖母会冷不丁地崩出些名言来,比如“只有锅子煮芒芒,哪有锅子煮文章”。“芒芒”(Màngmɑng)是湘黔交界一带的方言,即煮熟的粮食。高祖母言下之意,就是功名文章当不了饭吃。典型的“读书无用、轻视功名”偏执论。—— 这是一个正在被拆解破除的魔咒!或可由此推测:高祖父的溘然长逝,在高祖母的内心深处或许并不是一个迷…显而易见的是,高祖母对于下一辈的“出息”没有太高指望,对于孙辈的学业已不关心,唯独对生计家业十分上心。世事如水,何必期许太多!

▲悠悠茨岩河,日夜向东流

有钱又有闲的曾祖父,有时难免来点小赌怡情。高祖母对大儿子的行径大为光火,她往往会愤然端起一簸箕粮食,一边沿大街撒去,一边大声嚷道:“反正都是浪费,咱娘俩一起浪费!”如此数回,曾祖父后悔与后怕俱增,于是金盆洗手。此后,田家视赌博为洪水猛兽,坚决断了赌性,至今如此。当然,高祖母沿大街撒粮食,并不是真撒到地上,她会老早吆喝,懂味的乡邻就会拿出各种盛粮食的器具放在街边,一边笑嘻嘻地说“徐伯娘,你家广生(曾祖父别名)又打牌去了?”一边看着高祖母把粮食“浪费”到器具里。高祖母每天都要去通冲桥下的碾房、磨房和水碓看看,并亲自帮着干些活。干完活,高祖母会上到通冲桥,到河对岸去探望一下自家的山林和田地。高祖母每次从通冲桥上走过之前,都要迈出三寸金莲跺几脚,口中碎碎念:这桥经得起我踩么?在高祖母的精神境界里,她自我觉得是相当有分量的人,还是她已脱离了凡人的烦恼?现在,能讲出高祖母这些有趣片段的村中老人,已经为数不多了。从大家闺秀到官员夫人,高祖母有过辉煌的人生。守寡后,隐忍的生命中,不期然杂入了太多的斑驳。后来,高祖母的墓地就选在了合水村鹅梨湾铁仙坡。田氏家族的身后“庄园”,自此由她永久“看管”。

▲高祖母徐氏的无碑“庄园”

再说,通冲桥下我家的碾房、磨房和水碓,后来收归公有。再后来,随着电力能源的普及,碾房、磨房和水碓必然地退出了历史舞台。到我记事时,碾房、磨房和水碓已完全拆除,见不着一点原址的痕迹,巨大的碾盘和磨盘被砌到了岸边的河墙上。曾经使命深重的碾盘和磨盘,是否也在沉思:万千世相,始料未及…

▲老碾房意象图

▲水磨示意图

▲水碓意象图

PS:

1966年,全国性阶级成分登记时,记载了我家“…另有碾房、磨房、两部水碓…”,还请了“长工”和“短工”。于是,划定的家庭出身为“小土地经营”。

而“小土地经营”这一农村家庭成分,其具体定义,至今都未明确。

历史,总在大开大合之间,莫名其煞…

▲1966阶级成分登记表,当时小姑15岁,大姐才2岁

【关于作者】千丘生,本名田宏辉(曾用名田红辉),湘西籍土家族。身耕都市,心念乡野,主营一个文化策划工作室和一颗真实写作的心。人生故事交流及商务合作,欢迎来撩!

【关于作者】千丘生,本名田宏辉(曾用名田红辉),湘西籍土家族。身耕都市,心念乡野,主营一个文化策划工作室和一颗真实写作的心。人生故事交流及商务合作,欢迎来撩!良田千丘,看见人性生长,看见您的关注和赞赏!