为什么会有人说南京差点成了“安徽省会”?江苏人恐怕都要笑出声了。但说起“远房亲戚”多,南京绝对数一数二。可你想象不到,全国最“能抢省会”的,既不是安徽,也不是台湾,而是——青海。西宁,这座城市,那可不是调侃,是实打实地被青海“抱走”的。

我第一次听到“西宁其实原本不属于青海”这话,多少有点愣神。这种地盘归属问题,其实跟我们小时候为一块橡皮筋争来抢去也差不多。你说西北几大片土地,沿着哪座山脉、过了哪条河,几个省就像拼图一样扣在一起。但拼着拼着,就会发现三边错缝,偏偏西宁这个块头,像夜里放学归家的窗灯,谁都想拢进自家屋檐下。可结果呢?一场大“剪裁”,西宁落进了青海的怀里。

现代人看地图,甘肃像条虾米,宁夏像根绿豆荚,青海就盘着一滩冷水湖。它们的边界不像东南沿海那么规整,看着全是“鬼画符”。其实这里的边界你追溯上千年,是被一场场风沙、一阵阵马蹄踏出来的。

别看西宁现在热热闹闹,说起来一副自信脸。可放在两百多年前,青海,尤其是西宁一带,简直就是王朝的头疼地带。那会儿清朝刚打下西海,年羹尧、岳钟琪这些响当当的大将,带着兵马左镇右压——可惜,这里的人哪那么乖,造反叛乱仿佛家常便饭。朝廷忙着插手,蒙古、藏族又各有算盘,茶马互市、官道巡哨,谁也说不准哪天出点幺蛾子。

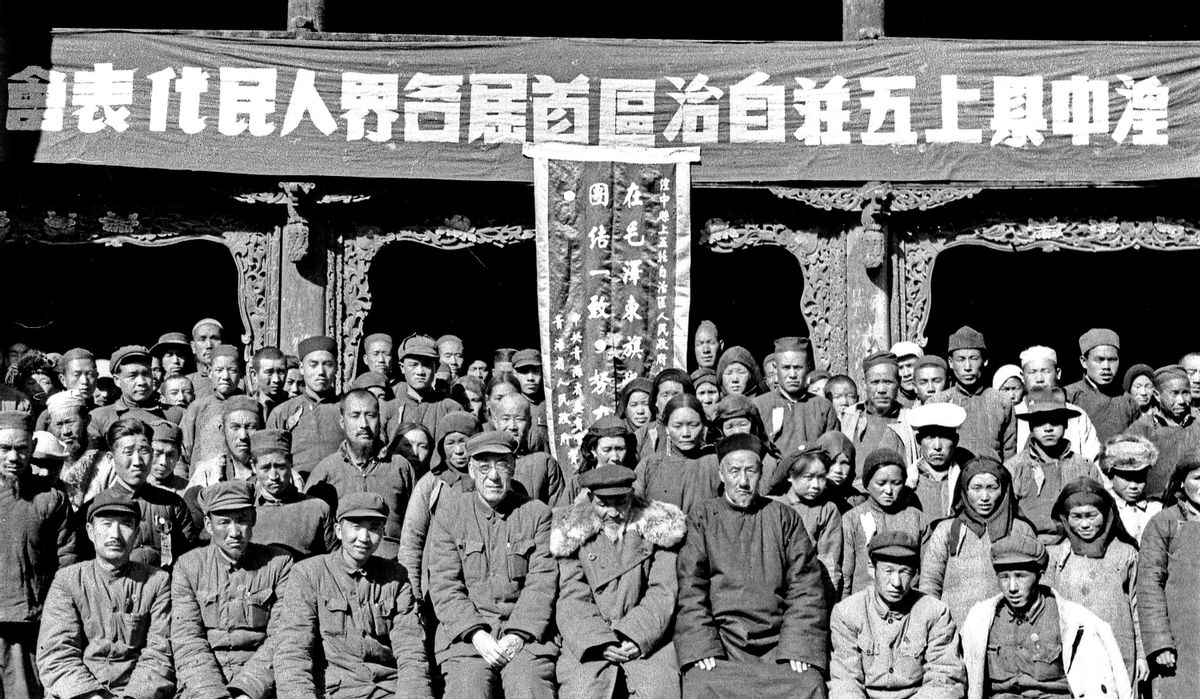

那种“三权分立”,笼统讲,就是谁都不想听谁的。你说你是青海的“道”,你管交通和驿站;府呢,管着税收和治安;再来个青海办事大臣,大事小事都想插句嘴。三家的衙门隔街对望,互相甩脸色。甚至城里头的商人、牧主,家里谁不是四族八姓,院里拴狗、棚里拴马上哪分得清。你要真问青海那时候到底归谁管,好像哪家都有点理,又谁都没理。

西宁独得青睐,其实蛮现实。青海内陆苦寒地,多半是风吹草低马牛羊,城镇稀稀拉拉,别说官吏巡查,骑马上两天看不着炊烟。这样一来,西宁,这丁点地方,成了唯一凑得起人气、安得下心的集散地。那时候有点家业的商人、做过土司的牧主,哪怕祖辈都习惯流浪,也开始琢磨着在西宁扎根盖房了。

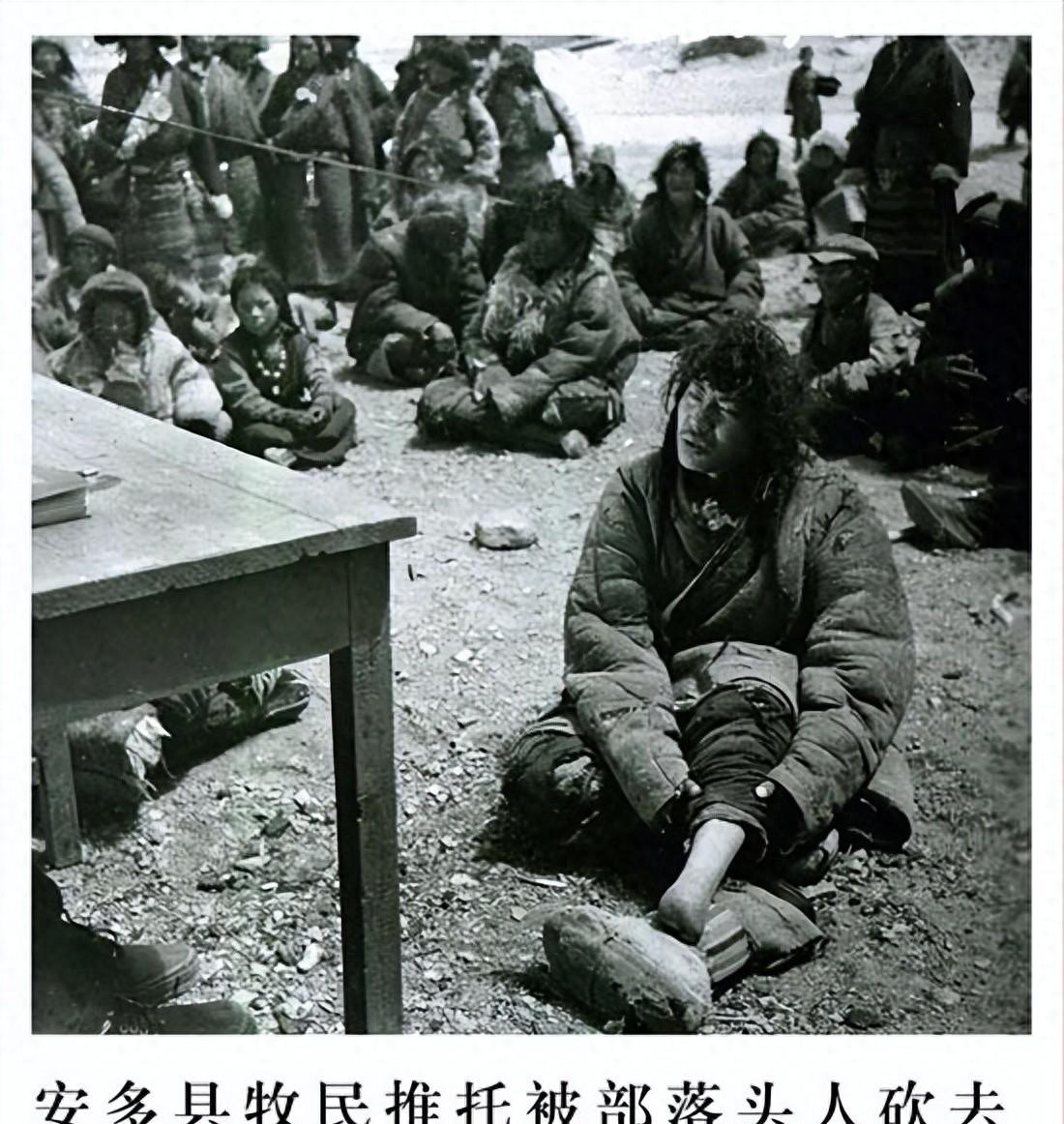

但这事吧,看着体面,骨子里却藏着危机。整个青海,本是片富饶的牧场,可自清末开始,朝廷越发力不从心。外面是部落强人、内里是山头土匪,普通百姓的苦日子就这么来了。地荒了,粮也没了,鸦片一地,牧女放下马鞭都学会煮毒。路边的饥民、夜里的哭声,这些都不新鲜。哪怕今日偶尔遇到的青海老人,也会提起那年月,脸上一种说不出的愁。

你可能没听过马麒这个人,可只要说起青海民国时的那档子事,他就不能绕开。当了军阀一把手,马麒可不是只顾打仗的那种。他一边带兵,一边拎着算盘:粮食、盐、皮毛、茶叶,甚至开始印钱搞流通。他像个有点文化的乡绅,懂得“穷地方要先吃饱”,大刀阔斧干起来,居然真让青海日子改点模样。戒大烟、劝农垦,组建商会,给小镇添了炊烟。

北洋、国民政府互为后浪,青海跟宁夏也终于“官宣分家”。这回决定的,倒没人闹情绪。你仔细想,甘肃东边兰州一带,汉回混杂,向北望过去是蒙古草原;而青海则是藏蒙古文化的杂糅之地。这么多年西宁一直在青海做实事,成了本地人的政治靠山。反倒你若硬扯着让甘肃去管,才是扯淡。

其实这种边界分合,在大西北不是一次两次了。新中国成立后,咱们国家又考虑新的区划,有人说要不再试试合并?最后还是一拍脑门,别搞花活了,让青海和甘肃各守一摊。再然后,想到要让回族有自己的根据地,宁夏冒了头。这里地形像个口袋,土地平整,回族人口聚得紧巴巴的。搞自治区,安稳,顺畅,上上下下都觉得妥妥的。

说起来,宁夏发家的故事挺耐人寻味。当初搞建设,宁夏是“备战区”的一环,后来时代变了,“经济枢纽”的成色也练出来了。看看当下的银川,新房密密麻麻,电商、生物医药扎堆,哪还有谁操心“边陲”不边陲。西宁这儿也不甘落后,青海将近一半人口都在西宁,人气、商气,一波接一波——不妨说,西宁从被“拎进青海”,到真成了全省的心脏,过程虽带些偶然,更是一种时势的推力。

还是那句话,地方的命运,终归逃不过历史的涤荡。过去你争我抢的省会,如今成了“高原明珠”;曾经的三权分治,如今人来车往、灯火通明。至于未来,这幅拼图还会不会再改形状,会不会有新的“西宁”,说不定咱们这辈子都见不到答案。

你要说得出西宁到底属于谁,归根结底,可能也没人敢一锤定音。可能只有那条黄河,和西宁街头小饭馆的牛肉拉面,能给出点真心实意的答案吧。