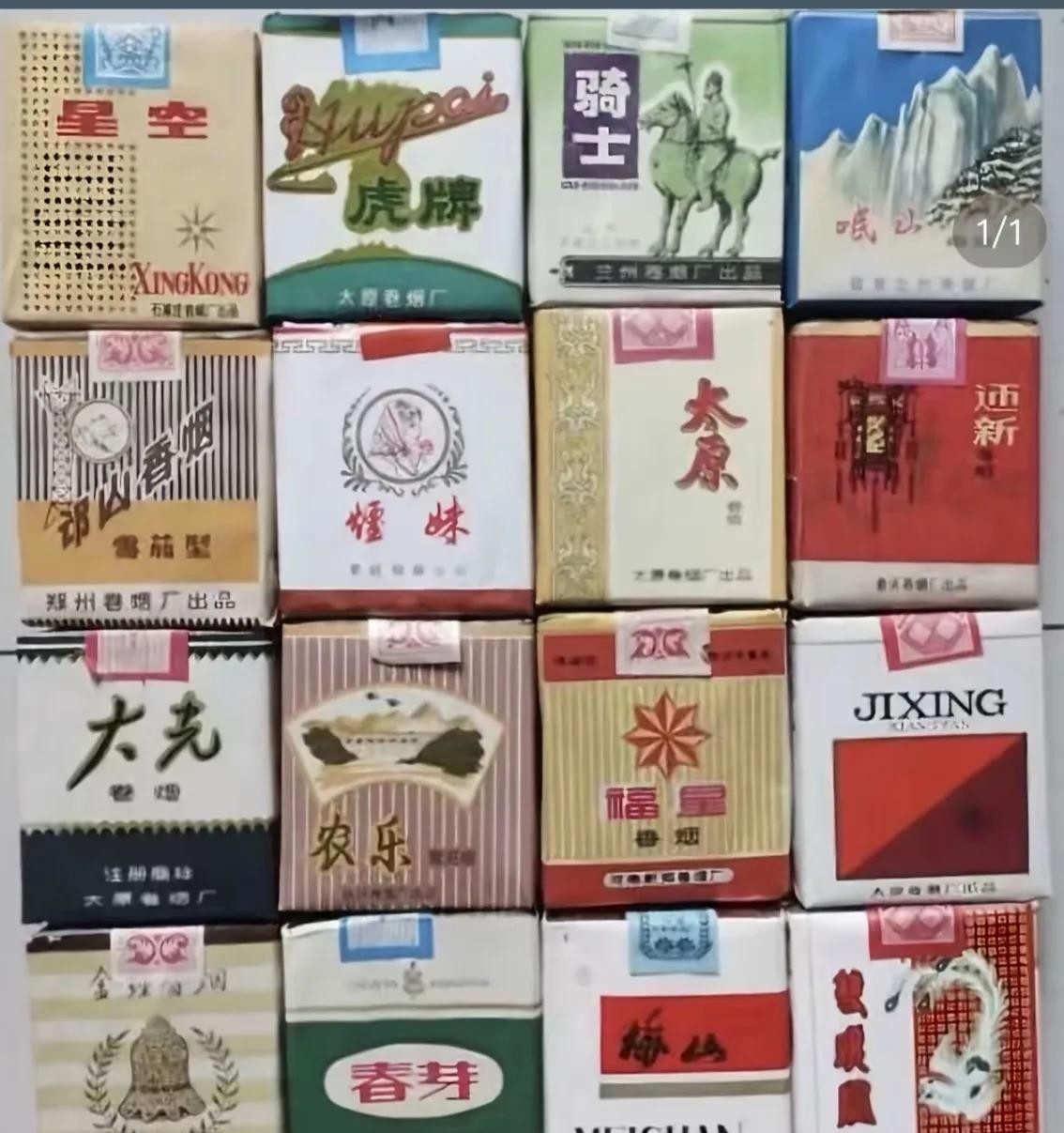

八十年代的烟,你还记得几个?

有趣的是,你要是真认识这上头的烟,多半年纪也不小了。现在小青年,要不是家里有个爱抽烟的叔叔,估计看见也喊不出名字来。你说,八十年代可不只是衣服裤子讲究点,连烟的牌子都能拼出自己的半辈子人生——哪种烟混过哪个年头、哪段日子就是哪段味道。要是你一口气认出来五六个名字,那不得不说,你真比一般人活得有滋有味儿。

其实那会儿,烟可没现在稀罕。外边一包“壹佰”的香烟,也未必比当年咱手里那包六块钱的顺溜。别说一百,八十年代的“十二元一包”,顶两天工资了。抽上一根,整个屋里都带点淡淡香气,甭管是磕着瓜子麻将桌边,还是冬天的铁皮炉子旁,大伙就是觉得,这烟,值。

有时候我会想,那会儿的烟到底好到什么程度?说笑话,两块钱的烟吧,随便买包都觉得顺喉。你现在试试十块钱的,搞不好咳上一宿。以前上班那点工资啊,一到月底捉襟见肘,买烟的时候也琢磨再三。刚学徒那会儿,兜里钱紧,最多也就舍得买包“红什么龙”。那玩意儿抽起来怎么说呢——就是冲。吸一口还得赶紧喝口水漱漱,顺喉不敢言,能解瘾就算不错了。觉得自己够倒霉吧?可那味儿,到现在还忘不了。人啊,年轻时候受的罪,老了都成纪念。

翻到那页烟标的照片,忍不住要回头琢磨。奇怪,每一包的味道居然都还留在脑海里,好像那些牌子的边角叼在嘴上,连烟草燃起来发黄的纸皮味都挺真切。你要是真全见过这里的牌子,那当年绝对“牛气冲天”——甚至能在哥几个中吹一晚上牛。

有个细节得说说。很多人以为烟就是烟叶,直接就卷进去了,其实里头门道多了去了。那些料剂、辅料,越往后越没之前那么讲究。以前,一根烟能磨磨唧唧地烧老半天,如今的烟,有时候没了余味,也没了耐性。一根点着,没几口就白灰跑到底。坊间有人说,厂家加了促燃剂。反正不比从前,那是真的。

我印象里,黑龙江三十多年前还有那种没有烟嘴的老烟标,偏偏现在怎么绞尽脑汁也想不起来名字。你们说说,是不是人老了,记性也糊涂?有时候想,或许少年时那些琐事,只有一点味道、一个标志性的色块,还留在记忆深处。

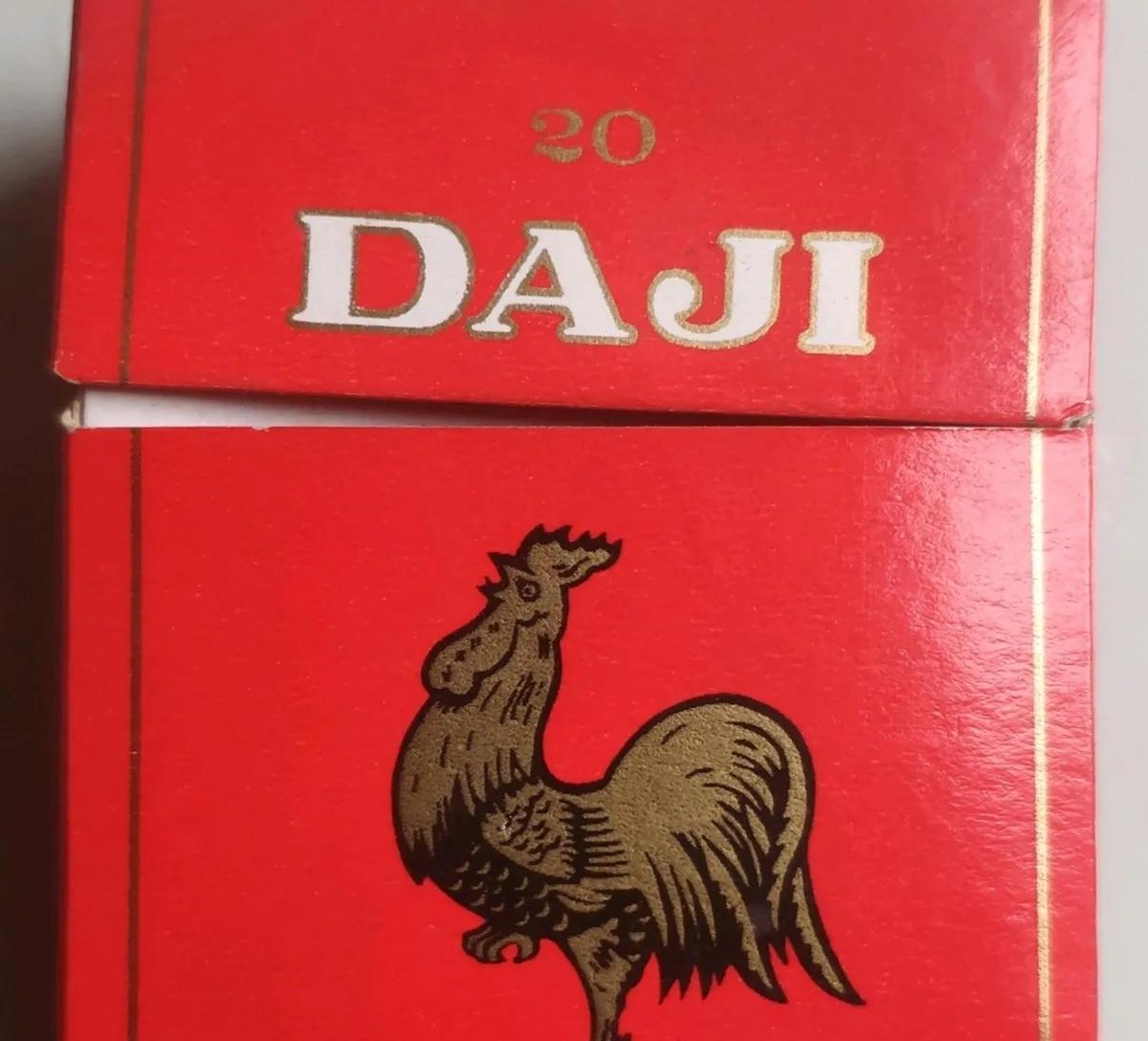

说起“212”,山东人怕是老泪纵横。98年以后,我这辈子就再没抽过那包大红公鸡。济南人念念不忘,外地人估摸着只是听说过。多少饭桌、多少公路旅途的路口,总有那么一缕烟气,混着啤酒的麦香、饺子的蒸气。你要问老山东人,啥是最想念的,大概率也是“212”。

要说外来烟,90年代广东最会讲究。长健、短路——识货的听名字就明白门道,外地人初来乍到,常在烟摊前眨巴着眼不知如何下手。那时候,广东靠近香港,香港货源充足,打工的、土著的都能沾点便宜。一个大表哥离开老家跑珠江三角,隔三岔五寄回来一盒稀罕烟,全村都能围观半天。

有年头的,都会记得那座红色的小塔楼烟标。这“王中王”,在我爸那一代可是大人物的象征。87年,无锡一家砖瓦厂,我爸开着挖掘机,偶尔有穿着贴身确良衬衣的领导拜访,胸前口袋总要别一包小塔楼。五六块的一天工资,干了两天,一包烟就没了。你搁今天——谁还舍得?

别忘了那只黄色的凤凰。我小时候见过,乡下人穿着雪白的衬衫,左胸上的袋子里插着它,年轻人走大街都挺直了腰——那是“派头”。90年代的大哥们能拿出来一支,姑娘看了眼睛都亮。9毛钱一包的烟,点起来香得很。如今,一百块一包的烟,都没那个味道。

当然,哪怕当年烟里头掺了什么、料多不多,也没有今天这样太过分。那时候讲究的人,会稍微念叨几句牌子味道的不同,纯粹是比“顺不顺喉”“劲足不够”,倒没像今天这样讨论成分。如今这烟啊,烧得快、味道淡,求的只是个“抽着消遣”,可那年头是实打实陪着你过日子的东西。

这么聊着,也有人说,一根烟哪能讲出那么多事?可偏偏你看,烟还是那烟,但人早已不再那个年纪。你是拿来偶尔解闷,还是在寡淡岁月里咬咬牙给自己点慰藉,那都得自己心里清楚。

有年我回老家过年,桌上没人再点当年那种烟。小辈的抽着粗犷的“混合型”,长辈的早戒了。有个亲戚悄悄跟我说,还记得八十年代那几包烟的味吗?“再花多少钱都买不回来了。”

我想了想,其实很多东西都是这样吧。烟标、人情、街巷的风,还有小时候冬天炉灰里埋着烤熟的红薯香味。四十年弹指一挥,也没准哪天,从抽屉里翻出一张光秃秃的老烟标,看着那一抹烫金色,心里头竟也五味杂陈。

也许,那些年头的烟早没了。可到底是哪种味道最让人难忘?抽烟也好,不抽也罢,或许只有再点一根,才能明白。