去热海那天,特意赶了个早。刚进景区,就被一股清冽的硫磺气息裹住,不是刺鼻的呛味,而是混着山林湿气的温润。沿着青石板路往里走,脚边的石缝里不断冒起乳白色的热气,像无数细小的云朵贴在地面,走快些时,衣角都能蹭到丝丝温热。

最震撼的是大滚锅——一汪青褐色的沸水在天然石锅里翻涌,咕嘟声在安静的山林里格外清晰,水汽直直往天上飘,遇上穿林而来的阳光,竟在雾里织出细碎的彩虹,伸手去接,指尖只触到一片温热的湿意。旁边的“怀胎井”旁,总有人驻足,井水带着恰到好处的温度,手探进去时,暖意从指尖漫到心口,比上海冬天空调房里的暖风更熨帖。走累了坐在路边的石凳上,连石面都是温的,听着不远处泉眼的冒泡声,连思绪都慢了下来。

和顺古镇:若说热海是“热烈的活”,和顺古镇便是“温柔的静”。不同于上海老街的热闹喧嚣,这里的青石板路被岁月磨得发亮,踩上去没有一丝声响,只听见自己的脚步声与风穿过树梢的轻响。沿着野鸭湖慢慢逛,湖水清得能看见水底的水草,偶尔有野鸭划过,留下一圈圈涟漪。

湖边的洗衣亭下,阿婆正握着木槌捶打衣物,“咚咚”的声响不疾不徐,混着湖水的涟漪声,像一首没谱的慢歌。白墙黛瓦的老宅顺着湖岸铺开,有些门扉半掩,能看见院里的老藤椅搭着蓝布衫,窗棂上的雕花被阳光照得透亮,在地上投下细碎的影子。路过一家挂着“老茶馆”木牌的铺子,推门的瞬间,茶香混着木头的陈味扑面而来,老板没抬头,只笑着说“随便坐”——这份不刻意的亲切,比网上任何一张古镇照片都更动人。

北海湿地:上海的夏天是黏腻的热,而腾冲的北海湿地,是裹着风的清凉。坐进乌篷船时,船桨轻轻划开水面,溅起的水花带着水草的清香,落在手背上凉丝丝的。湖面被紫色的鸢尾花占满了,风一吹,花穗便跟着摇晃,像一片流动的紫浪,偶尔有白鹭从花丛里起飞,翅膀划过水面的“哗啦”声,在安静的湿地里格外清晰。

忍不住下船踩草甸,脚下的草团软得像厚厚的绿绒毯,每走一步都能感觉到草甸微微下沉,低头就能看见小鱼在水草间穿梭。远处的青山被云雾裹着,只露出淡淡的轮廓,阳光透过云层洒下来,给湖面镀上一层碎金——那一刻,连呼吸都变得轻了,生怕惊扰了这份宁静。

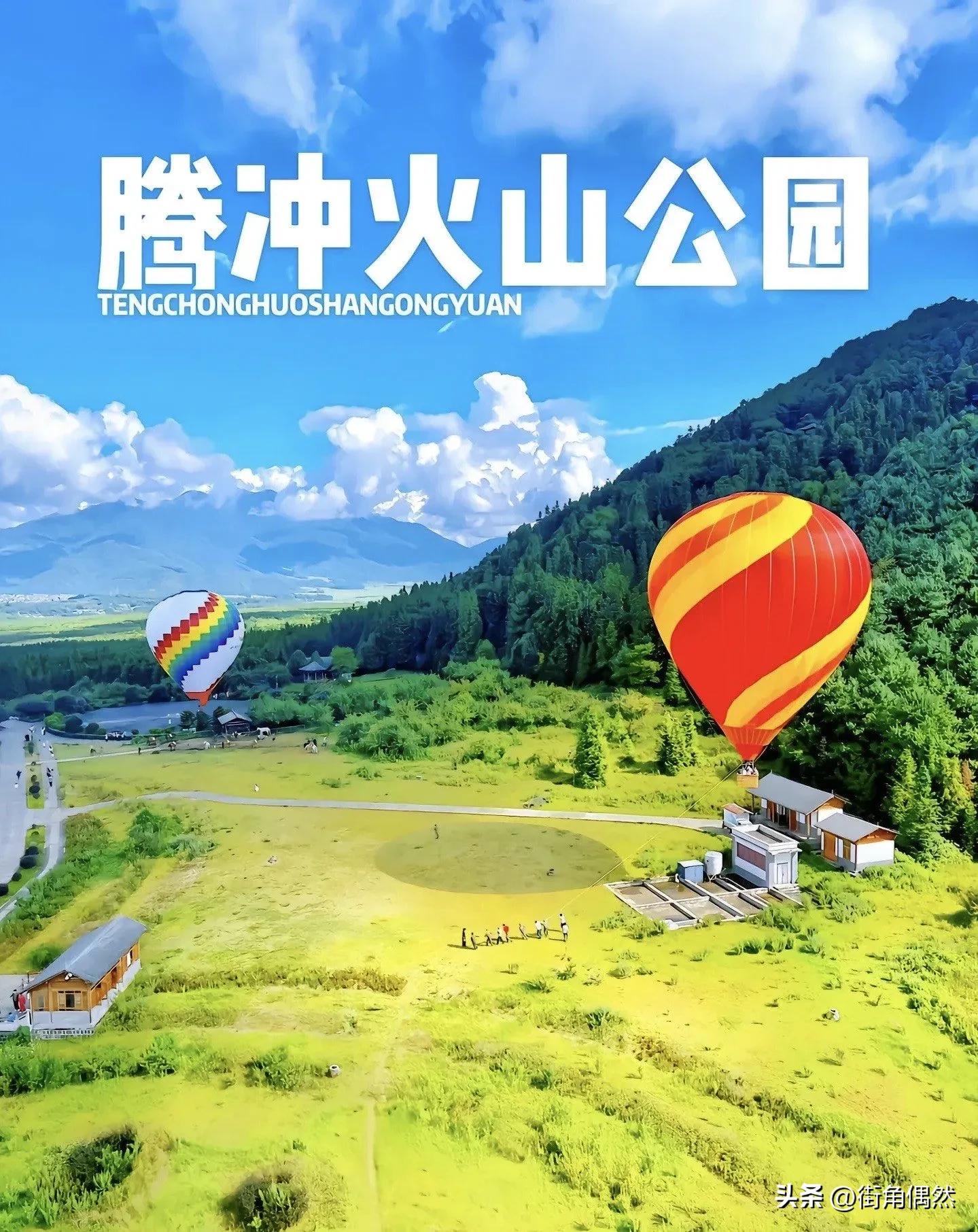

火山地质公园:站在大空山的火山口边往下看,环形的山口像被时光打磨过的痕迹,内壁的岩石还留着当年岩浆流过的纹路,带着粗粝的质感。远处的麦田顺着山势铺开,风吹过麦芒,翻起一片青色的波浪,偶尔有农舍的炊烟袅袅升起,与火山的沉静形成奇妙的呼应。

沿着步道往下走,能看见火山岩铺成的小路,石头上满是细小的孔洞,捡一块握在手里,轻飘飘的,仿佛藏着千万年前岩浆喷发的故事。走到山脚时,遇见一位放牛的老人,牛群在火山岩旁的草地上吃草,老人坐在石头上抽烟,看见我们便笑着挥手——这份“古老与日常”的碰撞,比任何地质解说都更让人印象深刻。

西南联大纪念馆&国殇墓园:走进西南联大纪念馆,墙上的老照片、玻璃柜里的旧课本、煤油灯,一下子把人拉回战火纷飞的年代。看着那些用毛笔写满批注的讲义,想象着当年知识分子们背着行囊,在艰难里坚持教学的模样,没有华丽的陈列,却让人忍不住放轻脚步,连呼吸都变得郑重。

玛御谷:最后去了玛御谷,才明白为什么有人说这里是“旅居的天堂”。老院落的砖瓦上爬着青苔,木门上的铜环被摸得发亮,推开时“吱呀”一声,像在跟时光打招呼。院子里的老桂树还没开花,可看着枝桠的形态,已能想象秋天满院的香气。路边的石板墙上,刻着腾越文化的图案——中原的牡丹纹样、南诏的色彩、少数民族的图腾混在一起,藏着说不尽的融合故事。

坐在院子里的藤椅上,看着远处的山慢慢被夕阳染成橘色,没有上海的车水马龙,只有风的声音、鸟的鸣叫,还有偶尔传来的几声方言对话。那一刻突然懂了,网上说的“腾冲美”,其实都不及亲自来一次——它不是一个“景点”,而是一个能让你把心放下,真正与山水、时光好好相处的地方。

走的时候,总觉得没看够:没看够热海雾气里的彩虹,没看够和顺古镇的晨雾,没看够北海湿地的白鹭,没看够火山边的麦浪……

心里已经悄悄盘算,下次要再慢一点,把这些没来得及细品的美好,一一装进口袋里。