劫夜台山:单眼英与培根师生

谁也没想到,一个平时教书种田的小山村夜里会闹出这么大的动静——那天枪声一响,整个培根学校的师生几乎是在命运边缘打了个滚。你说乱世嘛,大家能躲就躲,可偏偏有些人遇上了不讲理的土匪,这命运就像茶壶里的飓风——你还没来得及泡好茶,天就塌下来了。

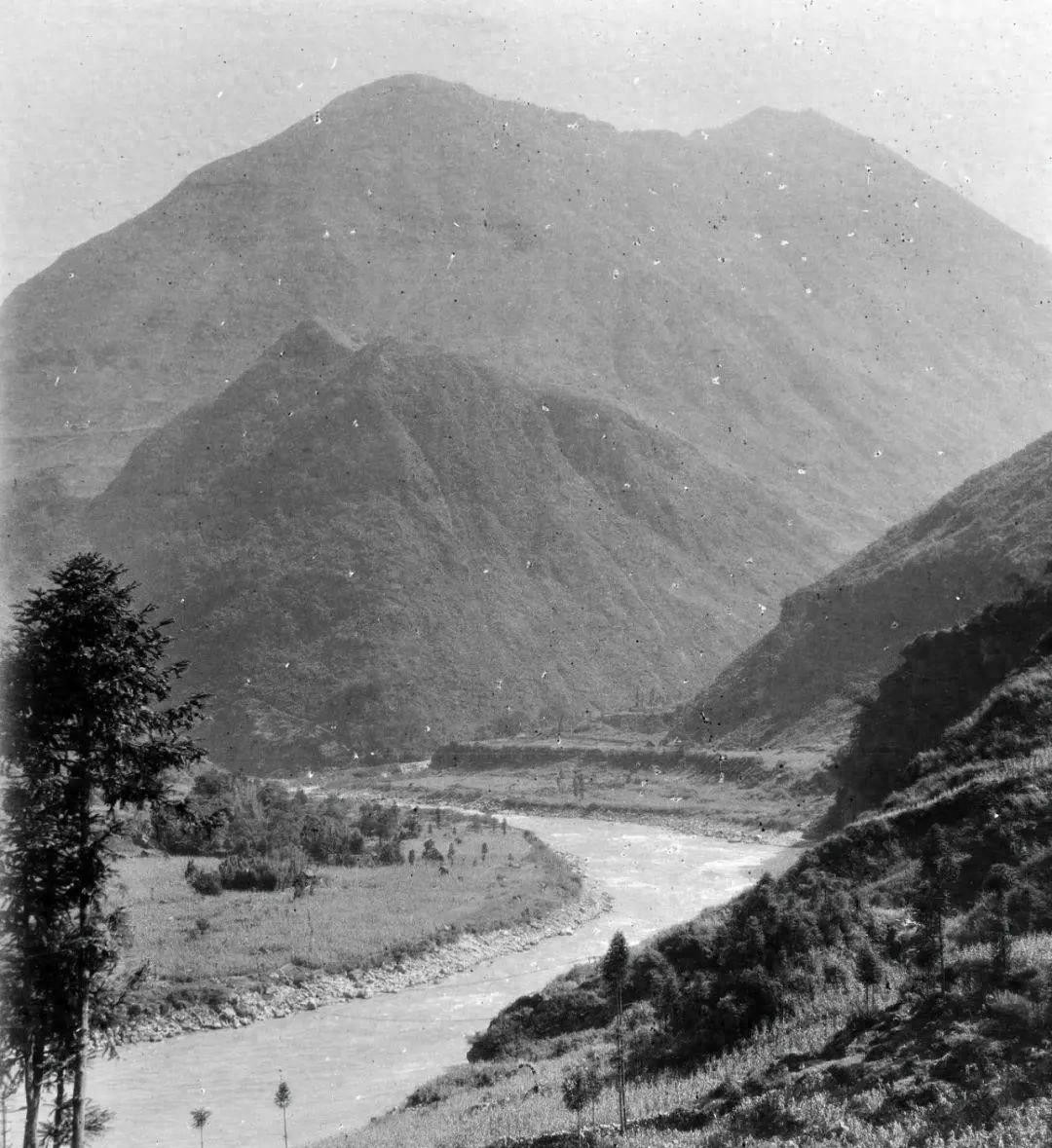

其实早在那阵枪响以前,台山侨乡日子也不安生,嘴里再怎么说“富裕”,心里都飘着一层阴云。大家白天种田上工,到了晚上,村口的老人还要把门口的狗拴好,一听到远处有动静就提心吊胆,说不定哪天,土匪就踩着夜色来了。那时候谁都知道,这片地方有两拨厉害角色,一个盘卧在东边的古兜山,一个藏在西部的大隆洞,说穿了,就是“新会帮”和“信宜帮”,左手一刀,右手一枪,百姓一听名字腿肚子就发抖。

最叫人忌惮的,就是信宜帮首领里那个绰号“单眼英”的女人。她不是那种会在背后指点江山的主,永远冲在最前头。左邻右舍的小孩听到她的名字,有的直接哭出来;老人一皱眉,话里话外都藏着怕。每逢她出现在广海、端芬一带,村庄像是被乌云罩顶——连鸡都有点心事,不敢叫太大声。

但故事要说回民国六年秋天,有那么一天,大隆洞的匪帮带着一百多号人,像是一窝野蜂,从海宴区的水路悄悄扑来。他们绕海阳村外围走,把乡团的哨兵糊弄了过去——土匪也是人精,知道哪儿有薄弱环节。从龙舟坦绕道,集结完毕,一口气把培根学校四周封得水泄不通。土匪办事既狡猾又毛躁,一晃眼,前面的家伙就蹦到校舍顶上探头探脑,后头的人以为是谁要逃跑,哐的一枪,自己人倒下,空气一下子凝了。

也就是这一声枪,像炸鸡蛋一样把整条村都“惊醒”了。端芬山底圩那边的团堡一听不对,队长带着人马马不停蹄地从赤坎村往这边赶,想着真要出了人命,对不起祖宗也害苦了自家人——可匪徒推门冲进校舍,却傻了眼:屋里没半个人影,净剩几排板凳和掉在地上的粉笔。

你说这运气,是天意,也是人心。原来两天前,村里一个叫梅农奎的汉子,下地插水管的时候,碰巧听见两个外乡匪徒在海阳村边说悄悄话。他听得半截风声,吓得不敢耽搁,拔腿跑回村去找同乡梅振刚。梅振刚是培根学校教员,这人平日里见识不俗,听了消息心里打鼓,可脸上不能露馅。那天下午,他在老师会议上装作若无其事,唉声叹气,说祖祠里的两个神主牌今天洞掉了,八成有什么不祥。校方又不是傻子,话里有话,当下就商量了个法子:学生一律疏散回家,教职员则各自投靠亲戚,校舍留个空壳。

这“空校计”其实是逼出来的机智,大家胆子都小,可心里却硬。要是那天没散开,这群师生怕是要变成“羊牯”了。你知道,“羊牯”就是土匪口中的肥羊,被抓去勒索赎金,命就攥在别人手里。谁家孩子、父母要是真落到贼窝,轻则皮肉之苦,重则生死难料。哪怕平安回来了,这心里的阴影,有时候比伤疤还黏人。后来多少家属夜里翻来覆去辗转难眠,总怕下回灾祸又转到自家门口。

再说这单眼英,她在台山横行十几年,简直像灾难的标志一样。她和丈夫叶兰初,凶名在外,谁遇上了都觉得日子没希望。城东赤溪、都斛,城西北陡、那扶,遍地有她踪迹。更别说广海那一带,简直是她的大本营。村民们为了求自保,能买的枪一把都不嫌多,能修的碉楼也是一天一层,壮丁连夜巡逻,民团联防,但这些工夫能不能顶得住,谁心里都没底。

民国十年,当陈祝三贼帮在海上抢了那艘海荣轮,掳走一百多号人,台山县长刘栽甫一个头两个大,赶紧向上面求兵抽调人马来剿匪,却说白了,军队来了也只是风过耳边。土匪依然能在深山野林里左右逢源,仿佛这世界天生为他们准备的后门。

我见过老乡讲“单眼英”出没的事,眼角总有那种止不住的余悸。梅植庭,《台山广海剿匪始末纪》里就写过一桩——民国十二年十一月初一,半夜三更的广海大洋村,单眼英带着陈祝三之类狠角色把村子一锅端了。屋子烧成灰,三百多村民变成了“羊牯”,男女老幼全都提心吊胆。她劫完财,捉到人手,就用上那套最恶毒的“劏人石”手段,逼亲属交赎金,连胆都生啃。那些年,一到古兜、大隆洞,谁都能指着山说“看,那石头上沾着人命。”

说起来单眼英成了台山的“民间总督”,没人敢不服她的气焰。大白天坐着花轿进集市,戴墨镜把人挡在外头,进茶楼吃个点心,那些被她抢过的店家也不敢吱声。汀江圩的大院,她来一趟,街坊早早报信,团军赶忙布置要捉拿她,结果她像猫儿一样顺着茶楼后门溜进江河,连枪战都不慌不乱,最后消失在河对岸的林子里。你说这样的人物,是不是神话?她的胆略和猖狂,恨得人牙根痒痒。可其实,有几次差点就让人一举得手,可她总能比风跑得快,仿佛命里就踩着好运。

国民政府也不是一味等着被土匪牵着鼻子走。李济深军长看到台山祸患延绵,不耐烦了,1926年就叫第十三师来个死磕。大军杀到临田村,贼帮吓得四散,往甫草、康洞、隐洞乱窜。官兵前头猛追后头扫荡,一边打一边拉拢愿意投降的贼人,软硬兼施,才慢慢压住土匪的气焰。

最让人不寒而栗的是,捉住单眼英后,众人从她身上搜出几枚人胆干,活见鬼一般。她的狠毒最终也没逃过正义的处置——在台山,光是被判死刑、拉出去枪毙的人就有四百七十多个,男的女的,各有因果。你看那陈曰湖,原本是本地“虎绅”,仗着名气替土匪跑腿,结果也从神坛掉到地狱。陈祝三、叶兰初、单眼英就在江门被处决,消息传来,村里一些老母亲都点起香火请神,算是盼到了能安心的日子。

这些被处决的贼匪,多数是外地人——信宜、广西、阳江、阳春、新兴、新会、高州、高要,哪里穷哪里闹,往哪儿流。女匪六十来人,台山人居多,很多被抓上山做了“压寨夫人”,原本稀里糊涂就成了匪眷,被逼无奈,后来觉得一生一世都毁了干脆跟着作恶。里面既有哀怨,有狠毒,也有悲凉。

其实那年代,多数人都是被逼到绝路才掂起刀枪。家乡穷得揭不开锅,又碰上兵荒马乱,没几个能一辈子安安稳稳。这些女匪,或许曾经有自己的小梦想,后来被生活逼成某某夫人,又糊里糊涂做了同伙。你要说她罪有应得,那也不假,可她的心里,是不是也有一点不愿为人知的苦?都埋在那片山野里了。

读到这里,我常觉得人生无常,时势造人。一个叫单眼英的女人,竟给台山和无数百姓留下了刻骨的恐惧和回忆。那些夜里带着枕头跑的孩子,那座空荡荡的校舍,还有屋檐下避雨的老人——他们或许终其一生都忘不了那段惊魂时光。

劫难过去了,可阴影还在。今天的人如果还记得培根学校那个空荡荡的夜晚,会不会也想——究竟怎样的世道,才让人活得像羊牯?而单眼英的结局,又是不是她命里唯一能走的路?这些问题,没有人能答得准,只有那片被晨雾遮住的台山,静静地等着人来回望。