武侠电视剧《风云雄霸天下》雄霸与北饮狂刀聂人王二人在乐山大佛顶上决战时,少年断浪与少年聂风在山下相遇,断浪看着脚下江水滔滔,念叨着:“水淹大佛膝,火烧凌云窟。”

凿刻乐山大佛是为了降伏水妖

从剧情上看,“水淹大佛膝,火烧凌云窟”指的是当大水漫过乐山大佛膝盖之时,便是火麒麟现世之刻,此时江湖纷争在所难免,而附近居民也必将出现恐慌及伤亡。

不过,这句词放在现实生活中,则意指当大水淹没乐山大佛膝盖之时,说明水势极为凶猛,情况危急。

这也和乐山大佛当年的开凿目的相合,古人最初凿刻乐山大佛,并非是为了给人观赏,而是为了降伏水妖。

科研人员在用现代仪器对大佛进行勘测时,曾发现乐山大佛龛窟内有一座巨大的石碑,碑文名为《嘉州凌云寺大弥勒石像记》。

根据这座唐代记事碑文记载,乐山大佛的官方名称实际上应是“嘉州凌云寺大弥勒石像”,由于地处四川省乐山市,大佛常常被世人称为“乐山大佛”。

乐山大佛地处大渡河、岷江、青衣江三江汇流处,相传在唐朝初年,此处水深流急,水势猖獗,常常将过往行船吞没,人道是“舟随波去,人亦不存”。

当时有一位老和尚名叫海通,海通和尚本名清莲,是贵州人,他12岁便出家,师从高僧慧净。

24岁时,海通和尚开始游历天下,到嘉州凌云山时认为此处适合自己修行,便在凌云山上搭建了一间茅草屋。

海通和尚看着此处波涌浪翻,船毁人亡,心中十分不忍。

认为,必定是水怪在作妖,而要想降伏水怪,必须借助菩萨的法力。

因此,为了减杀水势,普渡众生,他决心在凌云山岩上凿刻弥勒佛的佛像,意在仰仗佛祖无边的法力,“易暴浪为安流”。

历经玄宗、代宗、德宗三代九十载,才得以竣工

于是,海通开始外出化缘,筹备物资和资金等,在江淮两湖一带募集钱财。

公元713年,海通和尚筹备好物资和充足的人力,开始正式动工。

然而,当乐山大佛修到肩部的时候,海通和尚就因积劳成疾去世了。

海通和尚去世后,海通的徒弟们又继续领着工匠修造大佛。然而由于缺乏资金,这项工程一度中断,停滞了十年之久。

朝廷得知情况后,下令将麻盐税款作为大佛工程的资金,并派剑南西川节度使章仇兼琼负责主持,乐山大佛的工程才得以恢复进程。

不过,当乐山大佛修建到膝盖处时,因章仇兼琼迁职任户部尚书离开乐山,大佛的修建进程又再次陷入停滞。

一直到四十年后,剑南西川节度使韦皋捐赠自己的积蓄,并向朝廷主动请缨主持大佛工程继续修建乐山大佛,才使得乐山大佛这个浩大的工程继续完成下去。

终于,乐山大佛历经玄宗、代宗、德宗三代九十载,在公元803年才得以竣工。

乐山大佛是一项惠泽后世的水利工程

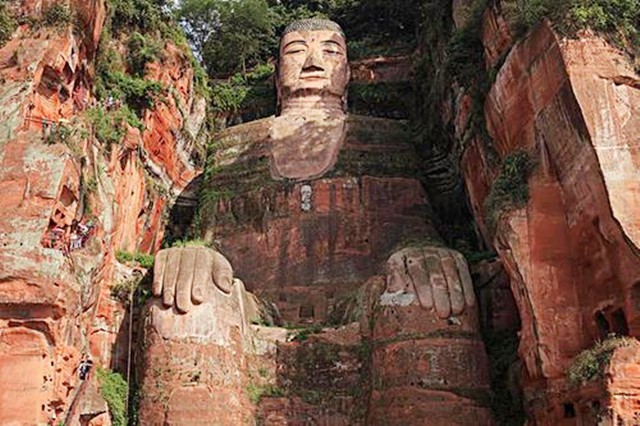

整座佛像倚靠在凌云山栖霞峰临江的峭壁上,依山而凿,临山而坐,与山岩浑然一体,正所谓“山是一尊佛,佛是一座山”。

乐山大佛通高71米,大约将近20多层楼的高度,光从大佛的脚背到膝盖处就有28米。

头宽10米,高14.7米,共有发鬓1021个。

乐山大佛造型庄严,气势磅礴,是当今世界上最高大的石刻弥勒造像,而在大佛两侧沿江崖壁处,还有两尊身高各10余米的护江法士石刻,及数百上千尊石刻造像。

神奇的是,自乐山大佛建成以后,三江风平浪静,水势最为猖獗的三江汇流处也很少出现船只失事。

其实,这不得不归因于乐山大佛身上大大小小的排水系统。通过研究发现,乐山大佛和都江堰一样,是一项惠泽后世的水利工程。

海通和尚最初的目的便不仅仅是单纯地凿刻一尊弥勒石像,而是以凿刻大佛的形式,构造一套设计巧妙的排水系统,同时将六万立方米的石块填至此处的水沱中,令江中漩涡耗散,从而得以实现水势衰减的目的。

乐山大佛的头部共有18层螺髻,而在这螺髻中又隐藏着几条横向排水沟。

此外,乐山大佛的两耳耳背处又有左右相通的洞穴,正胸口处偏左也有分解表水沟与大佛的右臂后侧水沟相连,使得水流能导入大佛右腹部处的排水口,胸部背侧两端也各有洞穴,确保最后水流能通过大佛右脚流向岷江。

事实上,乐山大佛胸部的袈裟造型也是一处巧妙的排水设计,袈裟的衣领和衣纹皱折实际上是一道道排水沟。

而为了克服地下水渗透的影响,在大佛的耳后处及颈后处,工匠们还开凿了两层排水廊道。

这些为了排水而专门设计的洞穴及水沟,不但起到了绝佳的排水作用,还起到了不错的通风及除湿效果。

左右互通的洞穴,使得乐山大佛佛身内一侧是厚厚的石灰质化合物,另一侧则依旧是干燥的红砂原岩。

同时,设计者也没有忽视大佛的细节之处。

乐山大佛头顶上的18层螺髻,共有整整1051个,为了防止石块风化,设计者抛弃传统的雕凿手段,选择逐个镶嵌。

而对于悬挑着无支撑的鼻梁及耳垂,则是以木材作为底部,加以锤灰装饰为相应的形状。

便是这些科学的排水、通风、除湿系统及各个微妙的细节之处,才使乐山大佛在历经千百年的风霜雨雪之后,还能始终屹立不倒,依旧“任凭风浪起”,稳坐安如山”。

对于当年路过这里的过往船只而言,高大的佛像既像是航标,又像是坚不可摧的镇水神物,是一种强不可言的心理安慰。

大佛心脏处发现一个暗室,里面仅有两件东西

乐山大佛完全竣工后,随着时间的流逝,民间也传出了许多亦真亦假的传说。

其中一个传得神乎其神的神秘传说,便是乐山大佛佛陀里有一个神秘的宝洞,里面藏着无数的奇珍异宝,还有能够普渡众生的佛文典籍等。

不过,几千年过去了,各个朝代都曾经派人对乐山大佛进行修缮维护,也并没有人在佛像上发现什么隐藏的机关。

整个乐山大佛都是沿着岩壁雕刻的,尽管有无数人冒着危险试图想要攀登佛陀,寻找所谓的宝藏,但宝洞实在无处可寻,因此大家都认为这只是一个民间传说。

1962年,四川省乐山县政府对乐山大佛进行了一次全面的修缮工作。

工作人员在修补大佛心脏部位时,通过专用设备对大佛进行透视,偶然在大佛心脏处发现了一个藏经洞,这是一个高3.3米,深2米,宽1米的长方形洞穴,上面有明显的人工开凿痕迹。

山洞是封闭的,与传说中描述的乐山大佛密室有不少相似的特点,可见1200年前的这个神秘传说并非空穴来风。

佛教虽然有在佛身开凿藏经洞的习惯,但大多数都是开凿在佛体背部的隐蔽处。

佛像内藏洞一般放入仿制五脏六腑的器皿及佛教的经书帛卷,意指“肝胆相照”与“真经永驻”,放入金、银、铜、铁、锡意在招财进宝”,放入五谷象征祈祷“五谷丰登”。

不过,这种在佛像佛心处开凿洞穴的情况还是前所未有的。

工作人员向上级领导进行汇报以后,相关部门马上派来了几位专业的科研人员,对洞口进行处理后,众人全副武装,准备进去一探究竟。

然而,当众人进去探查一番后,却并没有发现传说中的金银珠宝,暗室里仅仅只有两件东西散乱地堆放着。

一件是废铁,一件是铅皮。

有人推测应是古人开凿乐山大佛时留下的废料。

虽然经过仔细探查,众人依旧没有在暗室中发现任何奇珍异宝,但也有人推断道,这个暗室曾经或许的确藏有大量财宝。

有专家推测,洞穴中堆放的废铁和铅皮并不是原洞穴堆放的,而是暗室被盗后的遗留物。

暗室中的废铁或许就是“鎏金铜壶”,而铅皮似乎是“铅皮经卷”的残留物。

这次开洞也并非毫无所获,众人发现大佛胸口处这间暗室的封门石是宋代重建天宁阁的纪事残碑。

从碑文上可以得知,乐山大佛原先是由一座整整13层的阁楼遮着的。

唐代乐山大佛竣工后,为了避免乐山大佛日晒雨淋,剑南西川节度使命人在大佛外建了一座楠木大橡阁楼作为遮护,后因朝代变更,这座阁楼在战争中被毁于火。

根据碑文所述,宋代时期,朝廷又命人重建了这座大佛阁,名为“天宁阁”,然而不知何年何因,这座天宁阁最后也被毁。

现如今,其实从大佛的脚背、膝盖、腿臂胸等处,也可以看到桩洞及柱础等许多残存的阁楼痕迹,证明此处的确有过一座乐山大佛阁。

暗室应是唐代凿刻乐山大佛时的同期工程

而封门石虽是宋代时期的记事残碑,却并不能说明这间暗室是宋代人开凿的。

整间暗室,无论是从开凿的吻合度还是巨大的工程量来评判,都应是唐代凿刻乐山大佛时的同期工程,属于最初的配套工程,是施工者在一开始就考虑到的巧妙设计。

至于这间藏洞曾经到底藏了什么东西,也有人推测或许就是财宝。

虽然佛心藏宝一说与佛经教义相违背,但是也有“佛财归佛”一说,这些财宝可能是为了修建乐山大佛所募集的金银及八方朝拜后寺庙收到的善款,前人放于此处作为善款专用,留予后人,紧要时可开启作为维修大佛的资金。

不过,无论如今后人作何推断,也无法再从洞穴中找到金银财宝的蛛丝马迹,这个流传了一千多年的传说,也只能称为一个千古之谜。