香港回归之后,大家都觉得天要变了。有的人忙着把孩子送出国,有的人在家数着港币心里打鼓,怕哪一天一觉醒来,连买早餐的零钱都给换了。结果,这么多年过去了,你在街头小店买杯丝袜奶茶,还是用着那个花花绿绿的港币。为什么呢?明明已经一家人了,可钱包里依旧躺着另一种“家谱”。

得从头说起来。清末的香港,还是南中国一个热闹的码头,通商的铜钱、银两在街市里叮当作响。码头小贩、渔民、店主们用的,都是祖宗留下的钱。有时候铜钱缠腰,有时候银两压箱底,都是那种旧时味道。

转折点在1842年。南京条约像一把刀,割走了香港岛。突然之间,这个原本属于中国的城市,被硬塞进了一个陌生的英国怀里。你可以想象,那些原本在茶楼里闲着喝普洱的富商,转眼间要跟会说“英吉利话”的官员打交道,街上货币也懵了神。英国人来香港不是图个清静,他们要的是全球生意版图上的一块新棋盘。

英国佬有自己的算盘。一进港,就开始修规则,改风气。最直接的手段之一,就是动钱袋子。别管你是卖鱼的大嫂还是码头上的苦力,慢慢你发现,买东西不像以前只用铜钱银票,还多了一样新玩意:港币。最早的港币挺稀罕,也挺好看,但它背后是英国人的秩序——方便管钱买卖,也好让整个城市按他们的节奏跳舞。

多年以后,港币渐渐成了香港人的习惯,甚至一种低调但特殊的身份标记。即使风雨飘摇,二战时日本人短暂占领,英军撤退,乱世里港币还有块“抗压板”。到港英回来的那一刻,大家的钱袋又还是港币,稳定得让人踏实,像旧楼里那些松松垮垮的金属信箱,虽然斑驳,却总能靠得住。

到了1997年,举国关注的回归夜,所有人的目光都聚在大屏幕上,等着见证历史。但一系列的安排,早在谈判桌上“划过道”。一国两制,说起来挺玄,但其实也就是让香港还能像把这段西方挂历翻一页,但老挂历还得留着。货币这事,便没改——港币继续用,约定俗成,也不必再推倒重来。

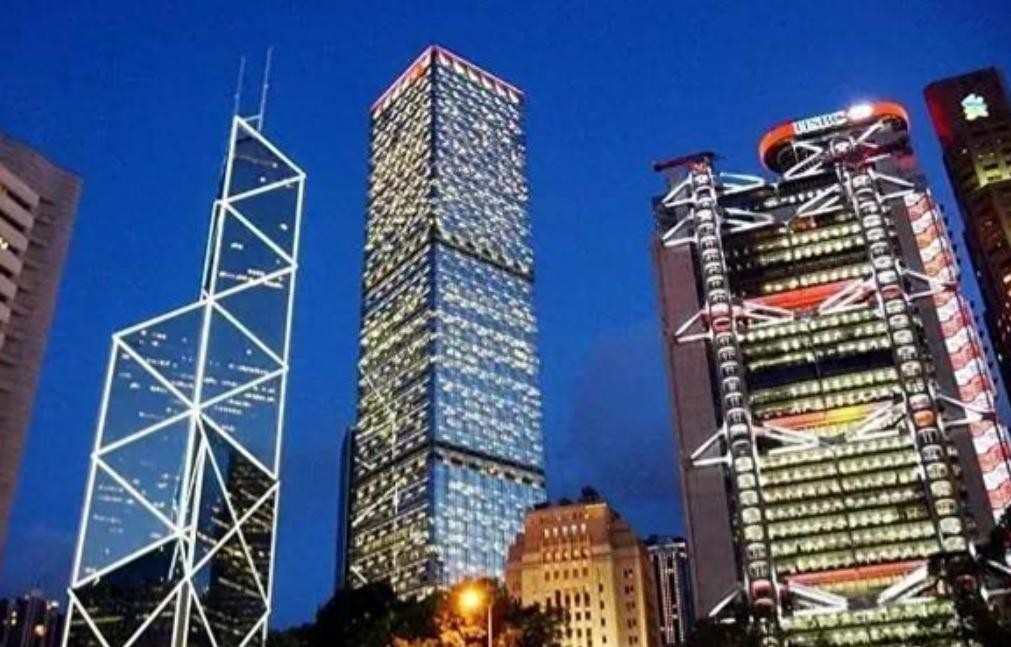

其实,这个决定比表面看起来复杂得多。毕竟香港不只是个普通城市,它是全球金融舞台上的一颗亮眼棋子。世界各地的钱都曾经绕着那里打转,港币的信用,不仅仅是“印出来”的。和人民币、美元都有一套奇怪的“互动”。港币汇率和美元结了“亲家”,一比七点八,几十年纹丝不动。这种挂钩,说白了是让国际资本心里稳当,来去自如。

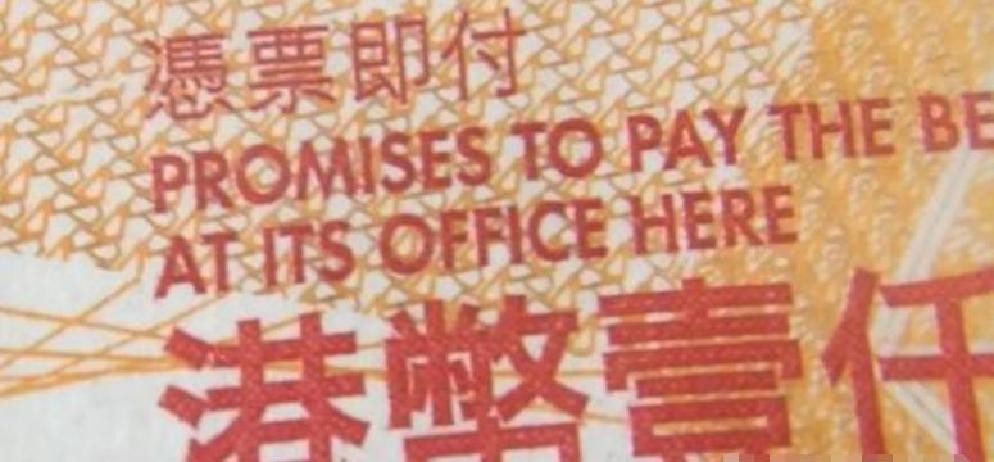

你可能知道,港币大多不是中央银行发的。香港没有真正意义上的“央妈”,而是靠三家银行:中国银行、汇丰、渣打,都有自己发行的钞票。不同的港币,长得还不太一样。票面上写着“凭票即付”,有点像借条,有点像承诺。实际真正能代表“官方身份”的,是由金管局直接出的小小硬币和那张不声不响的10元纸币。

但你没见过谁带大把“借条”去银行兑换真钞。为啥?信心实打实在,那几家银行的票大家都认。街边的果汁摊、贵气的金融大厦都收,日子过得层层叠叠,港币成为一种默契。你问老香港人:“港币,你信不信?”大多数点点头,眼里带着点习惯的骄傲。

钱这事,其实说到底是信任和熟悉。港币这张“家谱”,是殖民、金融、两地关系、日常琐事,织在一起的复杂网。改了说容易,可换了谁,超市收银员、打工仔、上市公司大佬,哪个不怕折腾?毕竟,金融最怕不稳定。港币稳定,企业算账、百姓生活都靠它托底。

而且,港币的存在让香港依旧是许多跨国公司眼中的“跳板”。你要做国际贸易,大钱小钱进进出出,都用港币,不必折腾成一锅粥。银行门口每小时都有人兑钱,旅客来来去去,最多只抱怨一下“港币有点脏”,但买票吃饭从不烦。

也有老百姓嘴里常把港币、人民币比来比去。有时见到港币涨跌,便算一算进出内地哪种买划算。内地游客如潮,一到假期,刷卡、兑币的队伍可以绕街角。有人说这两种钱像表兄弟,一个在娘家,一个在姑妈家,总归有点亲,但彼此自由。

回头看,其实港币汇率挂在美元上,也是香港这城市“国际范”最后的底气。面对全球风浪时,这根安全绳勒得紧。但这不是说就没有烦恼——美元涨跌、地缘风浪,香港股民和小企业主都要多操点心。不过它的确帮香港捱过了许多年经济四季,安安稳稳。

有人会问:既然都一家人了,不趁机合并一下,大家都用人民币多省事?但真要这么做,可能失了香港的独特,也会让不少人心头打鼓。“一国两制”,表面上看是政治安排,其实连吃饭的钱都给顾了——让人有点自由,有点自己的空间,有点可以捉摸的信任。

我认识的老港人,有些家里有三四代港币收藏,从旧版港英,到最新的金管局十元,夹在用旧的牛皮钱包里。你问他港币换不换,他端杯茶,慢悠悠说一句:“这张票子,见证过风雨。”

有时候我琢磨,港币其实是香港人的一种“身份纽带”。它承载着历史,不仅仅是买卖的凭证,更是那种说不清道不明的生活习惯,一种城市脾气。传说,有企业巨头曾经试图把交易全部改成人民币,却遭到合作伙伴连夜打电话抗议——大家要的是信心和稳定,不是急风骤雨的变革。

当然,钱的事始终跟全球市场绑在一起,外部经济、国际投资都盯着香港这盘棋。港币的归宿,也许还会受各种变化影响。但在每个普通香港人手里,一枚小小的硬币、一张褶皱的纸币,就是他们生活的“凭证”,也是身份的印记。

现如今,街头夜色里,港币和人民币一样会在各自的窗口流转,但只要香港依旧在奔波忙碌,只要一国两制还有那方寸之间的留白,港币这张老“家谱”还会在无数人的钱包里默默安睡。哪一天它真的换成别的,也许等到人们连“老皇历都翻不起来”的时候,到底谁更自在?我们恐怕只能把这个问题,留给未来了。