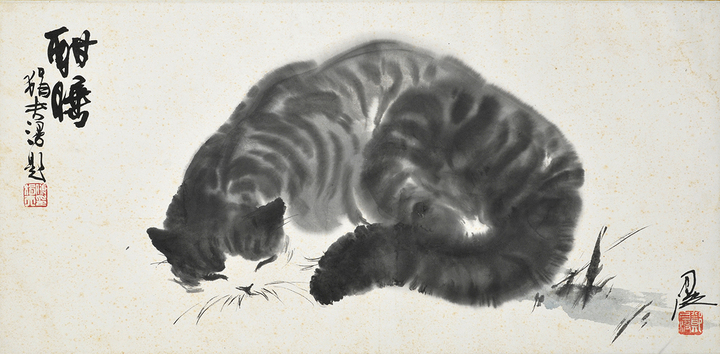

郑月波 母子猫 纸本水墨 高26cm 宽59cm

一位是张大千旅居加州期间难得的“水墨知己”;一位参加过抗日战争,弃蚕桑学美术,求学都在西湖边;还有一位退休之后,在与旧金山隔海相望的城市开设自己“寒溪画室”,婉拒子女赡养独自作画生活,他的画室成为当地不可或缺的风景。

这三位人士,分别是郑月波、王昌杰、刘业昭。

他们为什么会被称作“跨洋三杰”,他们彼此之间都有什么联系?将三人联系在一起的坐标,一个在美国,一个在杭州。

杭州国立艺专:一个汇聚传奇也制造传奇的地方

杭州西湖边静静矗立着一所美术学校——中国美术学院。这所学校的前身,是在中国现代美术史上影响深远的“国立艺专”。

翻看“三杰”的人生经历,郑月波祖籍广东、王昌杰出生于浙江遂安(今千岛湖)、刘业昭湖南长沙人。尽管他们出生地不同,求学中浓墨重彩的一笔,都绕不开一个名字“杭州国立艺专”。即国立杭州艺术专科学校,1993年这所学校改称“中国美术学院”。

当年国立艺专设绘画、图案、雕塑、建筑四系。

三位画家均在上世纪30年代求学于此,受业于林风眠、潘天寿等一代大师,四十年代渡海赴台,六十年代旅居美国旧金山,是20世纪中国水墨画在海外谱写的传奇,他们生前都有一个强烈的心愿,就是能重返西子湖。

3月22日,“跨洋三杰——郑月波 王昌杰 刘业昭作品展”将在浙江美术馆开幕。罗骏亮 摄

此次展览共展出作品120组(件),三位艺术家分据三个展厅。

3月21日,“跨洋三杰”作品展新闻发布会现场

让我们逐一认识一下三杰:

郑月波:国立艺专首届毕业生,毕业证“001”号

郑月波 酣睡 纸本水墨 高33cm 宽68cm

1908年出生,祖籍广东东莞,在校期间就以铅笔素描画《万物皆吾与也》获得美国动物保护协会全球美术比赛的金奖,1933年以第一号文凭毕业。因受潘天寿、吴茀之、诸乐三等影响,奠定了扎实的国画基础。他用笔酣畅淋漓,擅长以少胜多的表现力,在构图上精彩险妙,寥寥数笔勾勒出的骏马、猫和游鱼,充满强烈的动感和生命力。作为张大千旅居加州期间(1967-1976)难得的“水墨知己”,他的画得到张大千高度评价,此次展品中就有两人合作的《猫荷图》、《游鱼图》。

王昌杰:参加过抗战,画过二十年商业画

王昌杰,1910年出生于浙江遂安(今千岛湖)。其女婿叶云海,用“一生颠沛流离”来形容自己的岳丈,一个学美术教育的人,参加过抗日战争。

硅谷亚洲艺术中心院长舒建华讲起,王昌杰曾经画了二十年的商业画,什么是商业画,有日本味道的半工笔的绘画,主要是一些美国餐馆、旅馆装饰使用。王昌杰画了三千幅,不愿署本名,只钤一方古印“诗卷长留天地间”,舒建华笑说,美国很多旧旅馆从不装修,如果去那里旅游,或可找找这样的画作。

刘业昭:书香世家,早年墨梅著称

刘业昭,1910年生于湖南长沙,不同于前两位,他是有家学渊源的。他的父亲刘翯曾任湖南选锋水师中军营管带,后投身辛亥革命,同时,刘翯也是当地颇具名气的书法家,堪称文武双全。

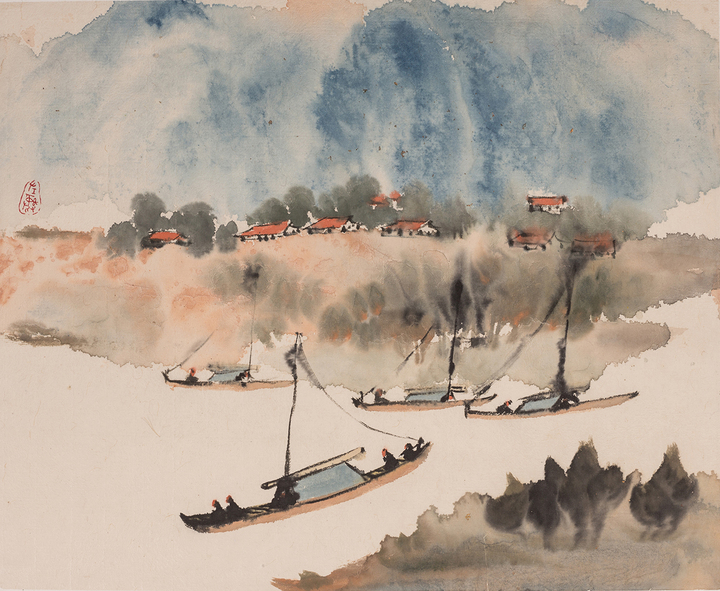

父亲去世早,刘业昭在哥哥姐姐的资助下到杭州国立艺专西画专业学习,1935年毕业后,赴日本明治大学和帝国美术学校深造油画。他的笔墨融合中西技法,水墨酣畅淋漓,无论山水还是花鸟、人物,都能真气充沛,自然可爱。1993年美国政府发行生肖邮票,专请刘业昭配画,广受欢迎,持续了十年之久。

跨越太平洋再聚首 画作漂洋过海西湖边又重逢

刘业昭 往来如梭 纸本水墨 高33cm 宽40cm

王昌杰 九鱼图 纸本水墨 高89cm,宽269cm

刘业昭 轻舟万重山 纸本水墨 高101cm 宽71cm

事实上,在国立艺专办学以来,一直存在重西画还是重国画的纷争。早期的林风眠校长重视中西合一。后来的潘天寿校长则更注重坚守传统,并在传统的基础上图谋创新与发展。因为不同的观点,学校内部的教师之间都有不少争论。郑王刘三人,是为早期“国立”生,和当时中国的其他美术院校相比,国立艺专更正规化、西洋化,自由色彩浓厚。有这么个段子,某次晚会,学生们遍寻林风眠校长未得,最后发现坐在角落、默不作声的法国老太太就是林校长扮的。

不知这样的氛围,是否影响了三人的艺术理念。上世纪六十年代,刘业昭与杭州艺专时期的同学郑月波、刘业昭同赴旧金山发展。他们共同学艺在杭州,又共同于中国水墨艺术在美国少为人知、几乎不为人赏的时代,抱团取暖。

1964年,他们在州立大学联合画展,三人中,王昌杰精花鸟,郑月波精动物,刘业昭精山水,长期活跃在旧金山湾区,被合称“湾区三老”。

2017年3月22日,“跨洋三杰——郑月波 王昌杰 刘业昭作品展”将在杭州西湖边的浙江美术馆开幕。此次展览共展出作品120组(件),三位艺术家分据三个展厅。艺术家家属分别向浙江美术馆捐赠三位艺术家各15幅作品。

据说这一场画展原计划是今年9月开办的,因为种种原因,提前到了3月。三位同校好友,如今都作古,他们的家属、画作在西湖边又聚首。翰墨牵起的情,不可谓不深。

“跨洋三杰——郑月波、王昌杰、刘业昭作品展”是浙江美术馆梳理“百年文脉”的重要举措,“跨洋三杰”的学术定位不仅反映了他们的艺术成就,也体现了杭州国立艺专早期毕业的前辈从西子湖畔到台湾海峡再跨越太平洋的艺术历程。

在展览期间,浙江美术馆还特别开设互动体验区,观众可在三台触屏平板电脑上玩知识性小游戏与展品互动,并免费领取观展手册,增进对三位画杰的艺术理解。

【浙江新闻+】

杭州国立艺专为什么选址在西湖边?

杭州国立艺术院校园内摄于1926年冬

1928年2月,林风眠、林文铮、王代之三人去了杭州,为国立艺术院选址。到了杭州,他们游了灵隐寺,观看了飞来峰的石刻,还在石刻弥勒佛像前留了影,登上六和塔,看了钱塘江盛景,最令他们倾心的还是西湖,湖水一碧,与天一色,难怪白乐天“未能抛得杭州去,一半勾留在此湖”了,更难怪苏东坡不知如何来形容西湖,只能写下“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的诗句了。

林风眠感慨万千,杭州的精髓不在城市,而在西湖。西湖,无论一石之微,一亭之小,都各有其动人的故事。清代把它最得意也是它对中国文化最大贡献的《四库全书》分配一部在西湖边;古往今来许多有名的著作,都是在西湖上写成的;佛教自然利用了西湖的天然美,把它的伽蓝纷纷建筑在西湖附近;就是儒家若干学者都也留恋于西湖……这是为什么呢?不是因为西湖的安静舒适,很宜于读书写作吗?

在孤山脚下,林风眠选下了国立艺术院的校址。

国立杭州艺术专科学校大门

林风眠对校址的选择不无得意:

南面隔湖可望南山诸胜,东依西湖胜景之一的平湖秋月,可望第六公园,不远处可以望到湖心亭三潭印月,西去西泠桥,可望北山诸名胜;隔湖可见保俶古塔挺秀纤丽的身影,与保俶塔遥遥相对的雷峰塔虽已倒塌,但还遗留下古朴端庄“老衲”的风韵;背后就是内西湖,蒲剑荷风,更是另一番景致;中央白堤马路,为游湖者必经之地。西湖平静满盈的湖水就在校门口,高大的垂柳在岸边屹立着,一派轻柔、妩媚的风姿。

杭州国立艺专旧址

在开学典礼大会上,蔡元培到会祝贺,并发表讲话:“自然美不能完全满足人的爱美欲望,所以必定要于自然之外有人造美。艺术是创造美的,实现美的。西湖既有自然美,必定要再加上人造美,所以大学院在此地设立艺术院。”

杭州国立艺专旧址,现在平湖秋月附近。

展览简讯

“跨洋三杰——郑月波、王昌杰、刘业昭作品展”

主办单位:浙江美术馆

展厅: 4、5、6号厅