引言:国名背后的权力游戏

1939年6月24日,曼谷王宫发布一则公告,将沿用五百年的"暹罗"改名为"泰国"。这个看似简单的名称变更,实则暗藏惊涛骇浪——它既是泰人族群对殖民体系的无声反抗,也是20世纪亚洲民族主义浪潮中最具戏剧性的注脚。当"泰国"二字最终在1949年尘埃落定时,东南亚的政治版图已被彻底改写。

一、千年他称:从梵语"黄金之地"到中文"暹罗"

(一)名称的流变史

元朝使者周达观在《真腊风土记》中首次以"暹罗"指代素可泰王朝,这个梵语音译词在明太祖朱元璋1377年的册封中正式定型。值得注意的是,泰人自称"勐泰"(泰人之地),但面对源于梵语、汉语文化圈的"暹罗",他们选择了沉默接受。这种命名权的外化,折射出早期泰人政权在文化认同上的被动处境。

(二)殖民阴影下的生存智慧

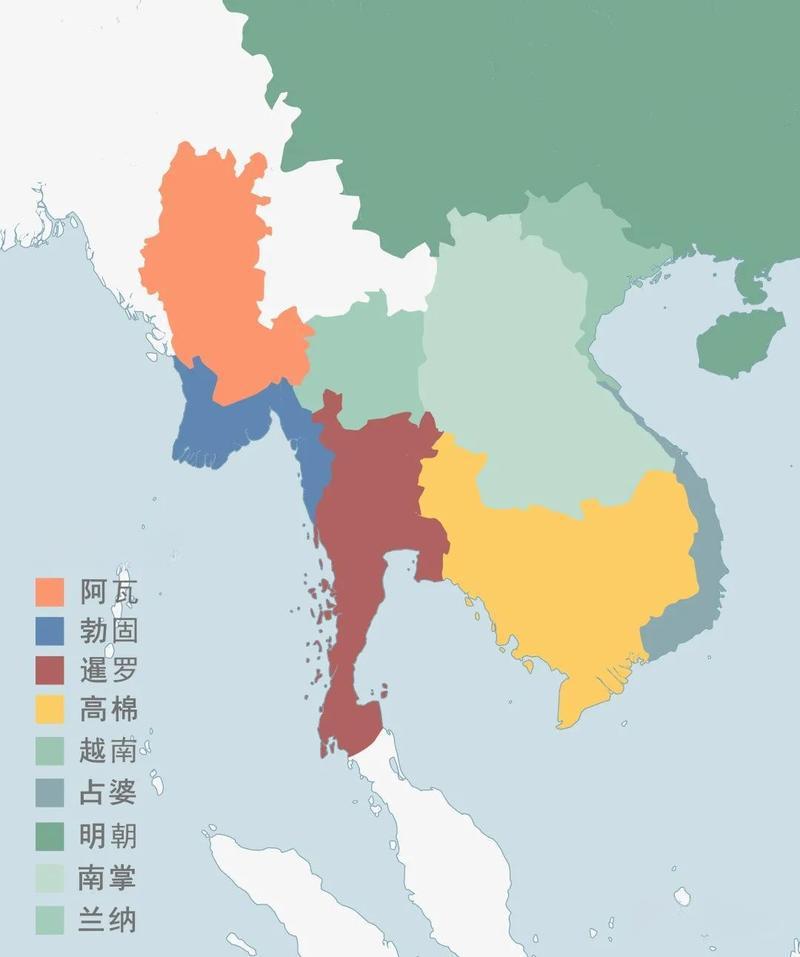

19世纪英国人鲍林将"Siam"一词带入英文世界时,暹罗正经历着剧烈转型。通过《伯尼条约》(1826)和《鲍林条约》(1855),这个东南亚唯一未沦为殖民地的国家,用割让老挝、柬埔寨领土的代价换取了形式上的独立。曼谷王朝的西化改革中,国名成为可以交易的筹码——如1896年英法条约将其定为"缓冲国","暹罗"二字逐渐沦为强权政治的注脚。

二、改名风暴:泛泰主义者的狂想与现实

(一)銮披汶·颂堪的野心

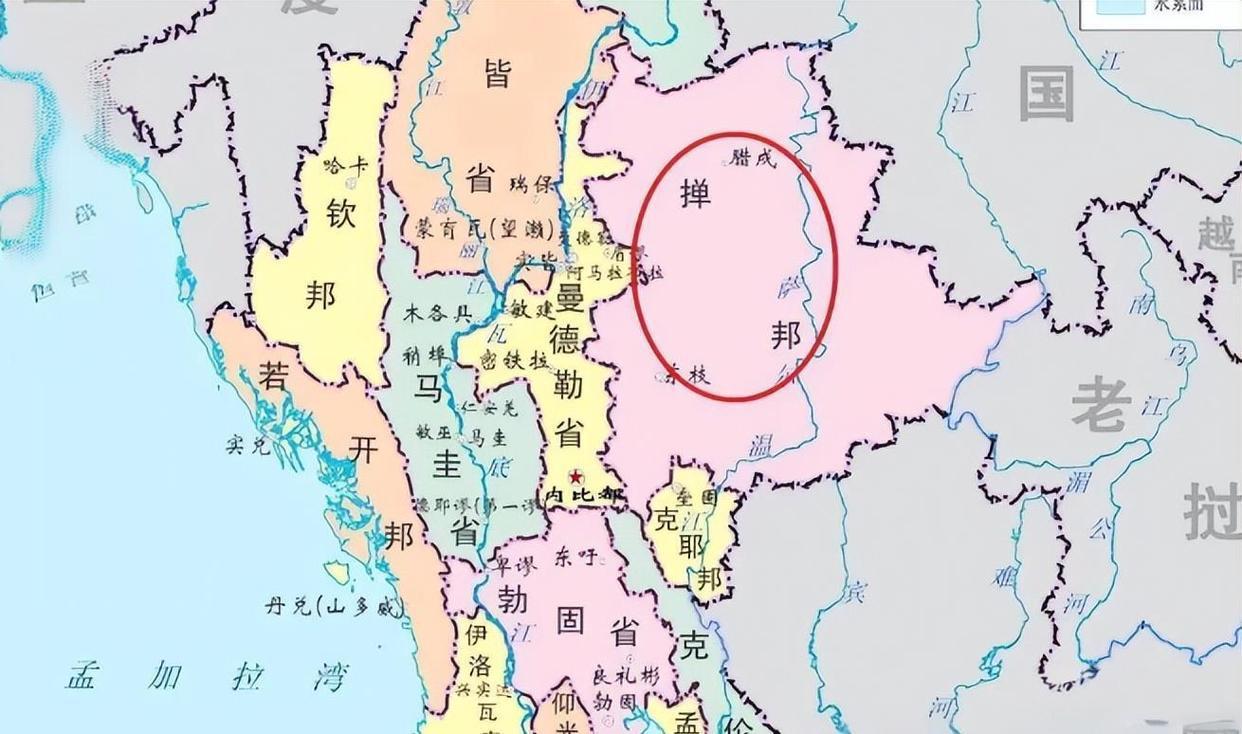

1938年上台的陆军司令銮披汶·颂堪,将更名视为民族复兴的起点。这位军政府独裁者深谙符号政治的力量:在1939年6月24日的更名仪式上,他宣称"泰国"包含双重含义——既是泰人聚居之地,也暗示着对缅甸掸邦、中国傣族地区的领土主张。这种"大泰族主义"的扩张野心,在1940-1941年对法属印度支那的战争中达到顶峰,泰国军队甚至短暂占领柬埔寨西努哈克港。

(二)学术界的激烈交锋

更名引发国际学界地震。法国汉学家伯希和坚持"南诏泰族起源说",日本学者则炮制"掸国即泰国"的伪史,试图为泰国扩张提供历史依据。中国学者顾颉刚在《南洋研究》上犀利指出:"此举效法希特勒,与日耳曼民族合并东欧之说如出一辙。"这种学术论战背后,是中日两国对东南亚影响力的暗战——当泰国军队1943年进攻云南时,中国远征军在松山战役中给予迎头痛击。

三、名称政治学:从"他者"到"自我"的艰难转身

(一)文化符号的重构

更名后的"泰国"开始系统性重塑文化认同:1942年颁布《泰文使用促进法》,强制将"Siam"替换为"Thailand";佛教被定为国教,素可泰王朝创始人兰甘亨大帝的塑像遍布全国。这种文化工程在1949年达到高潮——当国民政府修正对西南少数民族的歧视性称谓时,泰国正将"泰族"定义为跨越国境的统一民族。

(二)地缘格局的蝴蝶效应

更名引发的连锁反应远超东南亚:日本《朝日新闻》宣称"泰国证明亚洲可摆脱白人统治",而美国《时代周刊》则警告"泛泰主义威胁中国西南边疆"。这种国际关注在1945年达到顶峰——当泰国宣布放弃战争赔偿并改回"暹罗"时,美国战略情报局(OSS)的报告指出:"这是对民族主义狂热的紧急刹车。"

四、余波:名称背后的身份焦虑

(一)现代泰国的认同困境

尽管1949年最终定名"泰国",但国内民族构成仍复杂:老挝族占8%、华裔占14%,马来族穆斯林问题持续至今。2016年泰国宪法明确"泰族为国家主体民族",这种法律界定与现实中曼谷唐人街的繁荣形成微妙对比——华裔商人陈乃温在接受采访时坦言:"我们有泰国名字,但祠堂里供奉着福建祖牌。"

(二)全球化时代的名称博弈

在2024年联合国大会上,泰国代表强调"Thailand"体现"自由之地"的宪法精神,而柬埔寨学者仍在学术会议上使用"Siam"指代前素可泰王朝。这种名称使用的分裂,恰似曼谷大皇宫前那尊銮披汶雕像——它既象征民族独立,也提醒着人们那段充满争议的扩张史。

结语:国名变迁中的文明密码

从"暹罗"到"泰国",这场持续百年的名称博弈,实质是泰人族群在殖民体系下重构主体性的艰难历程。当我们在2025年审视这个东南亚第二大经济体时,会发现其国名仍承载着未解的命题:如何在全球化浪潮中保持文化独特性?如何处理跨境民族的身份认同?这些问题,或许正是理解现代东南亚的关键密码。