泰国位于东南亚地理位置相当优越的地段,土地肥沃,物产丰饶,适宜生存,自古就是著名的商贸中心和鱼米之乡。泰国具有得天独厚的地理条件,加上在这里繁衍生息的各族人民适应各地自然环境的聪明智慧,形成了泰国从古至今,能够创造出独一无二、灿烂辉煌的文化的关键因素。

自然环境与民族的多样性和谐地融合在名为“泰国”的国度之中,“泰”的含义是“自由”。泰国的历史发展过程可以分为几个重要阶段,反映了该地区从早期部落到现代国家的演变:

- 史前与早期民族迁徙

泰国地区最早的人类活动可以追溯到史前时期,但具体时间尚不确定。泰国的南部曾发现五十万年至一百万年前的旧石器时代文物。泰国北部有南邦人化石出土,而一万年前的岩画在泰国也有发现。

泰国距今一万八千年前到三千年前的石器遗址,一般被归类为和平文化类型,他们代表了东南亚狩猎采集时代的人群,东南亚矮黑人即是他们的后代。

在今泰国地区进行的考古活动中发现的最早的人类活动遗址,是在泰北地区喃邦府的夜塔(Amphoe Mae Tha)县发现的遗址,距今约有60,000-40,000年的历史。考古证据表明,这些人类过着以狩猎采集为主的移居生活,已有能力加工制造用于打猎的粗糙的打制石器。到约7,000-4,000年前,根据考古材料分析,这些人类已经开始过上半农耕-半狩猎的半定居式生活。在这段时期内,一些地方已经开始驯养牲畜,进行农业种植,开始出现陶器和磨制石器,也出现了丧葬和治疗有关的巫术仪式。出土这些考古文物的重要的史前人类活动遗址有:夜丰颂府直辖县的神灵洞(Tham Phi Maen)遗址、乌隆府农限县的班清(Ban Chiang)遗址,孔敬府普央县的侬诺塔(Non Nok Tha)遗址、北碧府直辖县的班高(Ban Kao)遗址等等。

史前人类活动到距今约4,000-3,800年前开始变得复杂起来,人们居住方式和地点逐渐多样。和过去不同,为了寻找自然资源,人们开始迁居到沿海平原、矿产丰富的高地和沼泽低地等之前未曾垦殖的地区。考古材料表明,内陆地区和海外之间的联系变得普遍起来,使用亚宝石(Semi Precious Stone)、青铜和铁制造的手工制品和首饰也陆续出土。约在公元前两千年,南亚语系人群从华南进入包含现在泰国在内的中南半岛,带来了稻作技术,与更早的和平文化狩猎采集者融合,他们是孟族与高棉人的祖先,与现代泰国人也有密切的遗传关系。

大约在公元前1千年左右,泰族祖先从中国云南和北越地区向南迁徙,逐渐在东南亚大陆定居。距今四千年前,泰国已有青铜器文明班清文化。2018年最新研究,发现班清文化人群在基因上,与南亚语系人群有关。推测班清文化是由来自中国南方的南亚语系人群建立的。

泰国重要的史前考古遗址

l 班高遗址这个史前遗址位于北碧府直辖县,距今约4,000多年历史。从1960年开始,泰国艺术厅考古处与丹麦政府合作,一同挖掘班高遗址,发现了大量珍贵的文物,包括打制石器、磨制石器、各种形状的陶器、人类骨骼遗骸等。这是泰国第一次大规模的契合考察研究,并为后来泰国史前历史研究奠定了基础。l 班清遗址这是泰国世界致命的史前文化遗址,距今约4,300-1,800年历史。1967年,泰国对班清遗址进行了第一次发掘。但是更大规模的,也是最为重要的发掘是在1974年,有泰国艺术厅和美国宾夕凡尼亚大学共同进行的。这次发掘改变了之前关于稻米种植和青铜冶炼起源于中东地区的看法,使班清遗址真正闻名世界。通过对出土文物进行的分析,这里很可能是稻米种植和青铜冶炼的发源地,之后才开始向其他地区传播。史前时代晚期(约2,500-1,500)年前,泰国和东南亚地区的人类,此时青铜和铁器开始使用,冶炼技术进步,区域间的商品交换也逐渐频繁。区域间和区域内的联系开始普遍,这可能导致了大规模的聚居,在商贸路线上和河谷地区逐渐形成了商业中心。出土的许多公元前500-公元500年的文物都是舶来物品,如铜鼓、罗马油灯、狮形玉石吊坠、软玉圆形耳环(lingling-0)、玻璃念珠(Glass Eyed Beads)等。这些均产自中国、印度、以及其他东南亚地区和地中海地区的国家。此外,那个时期出现的宗教文学和外国航海家游记,都提到一个叫“素万纳普米”的地方,意为“黄金之地”,中国汉代的古籍称之为“金邻”。因此,许多学者都相信,古籍中记载的“素万纳普米”正是今天的东南亚地区。随着东南亚和其他地区之间的交往日渐频繁,分布在泰国各地的较大的聚居地和城市,逐渐形成了早期的国家,有自己的政治、宗教和文化艺术形式。包括过去沿海的佛统、库伯(叻丕)、华富里、丹拨凌加(洛坤)等地,以及哈利奔采(喃邦)、希苔(碧查汶)等内陆城市。- 早期王国与文化影响(5世纪至13世纪)

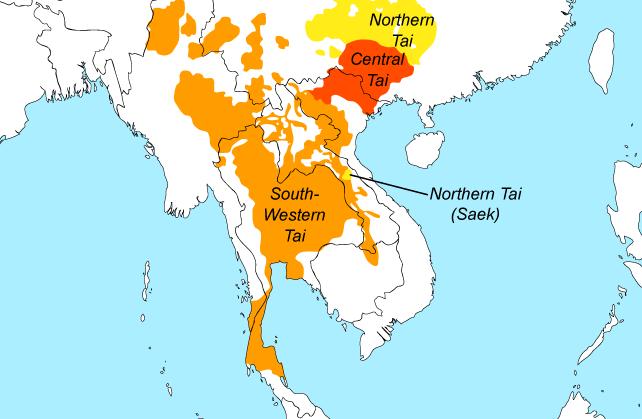

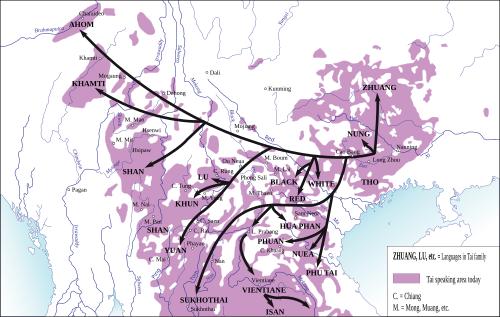

在这段时间里,泰国地区处于多个早期王国的统治之下,包括孟族和高棉帝国。高棉帝国自公元900年起统治着泰国大陆大部分地区,留下了丰富的文化和建筑遗产。6世纪末到10世纪末,泰国境内已有一些孟族或高棉族建立的王国,大约也是在同年代,泰傣民族从广西迁入中南半岛,进入越南至印度阿萨姆等中南半岛北部地区。根据语言学研究,比较壮语与泰语的差异,与泰语中的汉语借词,推测泰傣民族约在八世纪到十世纪时与广西壮族分离,从广西迁入中南半岛。

泰国早期历史文化l 堕罗钵底文化(公元6-11世纪)从现存的历史遗迹和文物,如宗教遗址、礼拜塑像、宗教器物等日常用品等来看,堕罗钵底文化是一种带有鲜明佛教色彩的文化,深受印度文化和艺术,特别是笈多皇朝和后笈多皇朝时期艺术样式的映象,并与本土艺术相结合。堕罗钵底文化中的城市规划和建造,往往采用圆形和椭圆形,或者与周围地理环境相协调,城市四周都有围墙,并有护城河和土埂环绕,比如佛统府古城、素攀府的乌通城、叻丕府的库伯城、碧差汶府的希苔城、马哈沙拉堪府的那空占婆希城、喃奔府的哈利奔采城,以及北大年府的也兰城等。l 室利佛逝文化(公元8-13世纪)室利佛逝(三佛齐)是个信仰大乘佛教的国家,它通过逐渐兴起的港口城市,与来自印度、阿拉伯、中国、爪哇以及马来半岛上的商人进行贸易。室利佛逝的文化艺术也深受印度文化,特别是笈多皇朝和后笈多皇朝时期以及帕拉---塞纳时期艺术样式的影响。带有三佛齐艺术特征的宗教建筑和器物,主要分布在泰南地区万仑(素叻塔尼)府的猜耶县,沿南部半岛,一直到印度尼西亚群岛一带,包括观世音菩萨像、持莲菩萨像、神龙护持佛陀坐像和泥土模压小佛像等。l 华富里文化(公元7-13世纪)这是泰国一种深受高棉文化影响的文化。它融合了婆罗门教(印度教)和大乘佛教的信仰,主要分布在泰国东北地区南部和泰国东部地区。古代高棉文化对这一地区的影响,在公元11-12世纪表现得最为明显。高棉帝国留下了许多高棉式的宗教建筑和器物,如武里喃府的帕弄荣石宫(Prasat Phnom Rung)和勐达石宫(Muaeng Tam)、呵叻府的皮迈石宫(Prasat Phimai)等。到了13世纪,高棉的婆罗门教(印度教)信仰被大乘佛教取代,这也影响到华富里文化,开始出现大乘佛教的宗教建筑,如黎逸府的邦古方塔(Prung Ku)、素林府的达门石宫(Prasat Ta Muan)、北碧府的勐星石宫(Prasat Muaeng Sing)等。

泰国早期历史文化l 堕罗钵底文化(公元6-11世纪)从现存的历史遗迹和文物,如宗教遗址、礼拜塑像、宗教器物等日常用品等来看,堕罗钵底文化是一种带有鲜明佛教色彩的文化,深受印度文化和艺术,特别是笈多皇朝和后笈多皇朝时期艺术样式的映象,并与本土艺术相结合。堕罗钵底文化中的城市规划和建造,往往采用圆形和椭圆形,或者与周围地理环境相协调,城市四周都有围墙,并有护城河和土埂环绕,比如佛统府古城、素攀府的乌通城、叻丕府的库伯城、碧差汶府的希苔城、马哈沙拉堪府的那空占婆希城、喃奔府的哈利奔采城,以及北大年府的也兰城等。l 室利佛逝文化(公元8-13世纪)室利佛逝(三佛齐)是个信仰大乘佛教的国家,它通过逐渐兴起的港口城市,与来自印度、阿拉伯、中国、爪哇以及马来半岛上的商人进行贸易。室利佛逝的文化艺术也深受印度文化,特别是笈多皇朝和后笈多皇朝时期以及帕拉---塞纳时期艺术样式的影响。带有三佛齐艺术特征的宗教建筑和器物,主要分布在泰南地区万仑(素叻塔尼)府的猜耶县,沿南部半岛,一直到印度尼西亚群岛一带,包括观世音菩萨像、持莲菩萨像、神龙护持佛陀坐像和泥土模压小佛像等。l 华富里文化(公元7-13世纪)这是泰国一种深受高棉文化影响的文化。它融合了婆罗门教(印度教)和大乘佛教的信仰,主要分布在泰国东北地区南部和泰国东部地区。古代高棉文化对这一地区的影响,在公元11-12世纪表现得最为明显。高棉帝国留下了许多高棉式的宗教建筑和器物,如武里喃府的帕弄荣石宫(Prasat Phnom Rung)和勐达石宫(Muaeng Tam)、呵叻府的皮迈石宫(Prasat Phimai)等。到了13世纪,高棉的婆罗门教(印度教)信仰被大乘佛教取代,这也影响到华富里文化,开始出现大乘佛教的宗教建筑,如黎逸府的邦古方塔(Prung Ku)、素林府的达门石宫(Prasat Ta Muan)、北碧府的勐星石宫(Prasat Muaeng Sing)等。- 罗涡国(Lavo)的历史是泰国历史上极其重要的一段,与孟族或高棉族有关。该城邦国大致建立在以今天的华富里为中心的地域。其历史可回溯到三千五百多年前的冶炼青铜时代。

该时期深受印度文化的影响,后来在被称为陀罗钵地的年代开始登上历史的舞台。自从该时期,罗涡为吉蔑人(高棉人)所统治,所以大量文化遗址都是高棉式的,一般将十五世纪称作泰国历史上的华富里时代,可见其重要意义。

最终大城王国建立,罗涡不再占主导地位,直到纳奈王(King Narai)登基。他建造新的宫殿并在此统率全国。在纳奈王后,罗涡城邦再度逐渐荒废,直到十九世纪的孟固王(King Mongkut)才将其重新作为王城规建。

13世纪的邦国(并存相邻,最终统一)

(南部)素可泰王国的建立(13世纪)

泰国北部的素可泰,是泰国历史上第一个独立王朝:1238年,泰族地方首领们推翻了高棉统治,建立了素可泰王国,标志着泰国作为一个独立民族国家的开始。素可泰王国在文化、语言和政治上奠定了泰国的基础,发展了泰文书写系统和佛教文化。

- 素可泰(公元1238年-公元1356年)的都城,素可泰在泰语中意为“幸福的黎明”,原来只是柬埔寨吴哥王朝下辖的一个城市;后来当地泰族人起义,夺城掠地,在这里创建起泰国的开国王朝。历史记载,素可泰王朝时期的泰国繁荣昌盛,尤其是兰甘杏大帝在位时首创泰国文字和暹罗最早的宋加洛陶瓷业,开创了泰国历史的新纪元。

- 素可泰政权在荣河流域兴起,由昆帕勐和昆邦刚豪共同建立。素可泰政权维持到公元15世纪被后来兴起的阿瑜陀耶吞并。素可泰政权信奉佛教,在素可泰及其属地城邦,如西萨查那莱、甘烹碧、彭世洛等地,有数量众多的佛教建筑和艺术品。此外,素可泰还接受了印度、锡兰、高棉、室利佛逝和兰那等艺术风格的影响。

- 素可泰城位于湄南河的一条支流的边缘,坐落于湄南河分水岭的永河盆地,永河盆地的排水面积非常广阔,大部分地区都拥有适宜种植水稻的肥沃土壤,是当时泰族先民的密集聚居地之一,人口较为密集。

作为泰国古代史的开端,在当时泰族先民零零散散分布在湄南河流域,各个城邦割据的状况下,素可泰王国见证了泰族人在湄南河流域最初的门户自立。

直到今天,不少泰国绘画、雕刻、建筑仍存有昔日素可泰王国的影子。而泰文也正是在素可泰时期被创立使用的,第三任素可泰国王兰坎亨以吴哥文字为底,融合了孟族文化,并积极推广使用泰文。

素可泰古城遗址里至今还留存着一座石碑,上面记载王国人口曾高达三十万,并记录着对城墙与湖泊的命名,以及对土地的分配,印证着素可泰王国曾经的鼎盛。

而在13世纪,素可泰王国的势力范围只及于湄南河中上游的部分区域,而正如之前所说,这一时期泰人建立的国家并不止素可泰王国。

北部:兰纳王国(素可泰王国并存的存在)

1292年,在素可泰王国北部两百公里的湄南河的上游地区,由于受到北方元朝蒙古军队的入侵,泰人庸那伽带领泰族人奋起反抗,并在素可泰国王的帮助下,建造了清迈城,并就地建立了第二个泰人国家——兰纳王国,清迈在泰语中的意思也正是“新城”。

兰那政权是由侬央清盛政权的芒莱王建立的,他陆续吞并了哈利奔采(喃奔府)及其附属国,建立了这个13世纪泰北地区最为强大的政权。

孟莱王的母亲是西双版纳勐泐统治者的女儿,父亲是清盛一带的统治者。孟莱建立了清莱和清迈两座城市,领导兰纳和西双版纳傣族人民抗击蒙古侵略者,使兰纳历史上出现了第一次高峰。傣族后人为了纪念他,把一部法典命名为《孟莱法典》,流传于泰国北部和西双版纳。

兰纳是泰国历史上的一个曾经控制泰北地区的王国。其国名在兰纳语中意思是“百万(亩)稻地”。中国元代称之为八百媳妇国,明代称为八百,又有八百大甸、小甸之区别,清代常称之为景迈、整迈。

兰纳的文字老傣仂文一直沿用到近代。

兰纳与西双版纳关系密切,至今,兰纳主要人口傣族(傣族支系傣阮),在现在的泰国北部傣族人口中,至少有一半多的具有西双版纳傣泐族的血统。

1292年,傣阮族人庸那伽国王孟莱王(พญาเม็งราย,Phaya Mengrai)于清迈城建立。1558年,为缅甸东吁王朝所征服。此后,兰纳成为缅甸与暹罗军队争夺的国家。1774年,暹罗又从缅甸手中夺取清迈,由南邦王子Kawila管理其地。之后缅甸曾三度入侵清迈,但都失败。1802年,Kawila被册封为清迈国王,兰纳成为暹罗的附庸国清迈王国。1892年,暹罗正式将清迈并入版图。1892年兰纳被暹罗国泰王归并后,成为西北省(มณฑล พายัพ,Monthon Phayap)。

大约公元1296年,兰那政权的统治最为稳固,它接受了来自孟-缅文化的小乘佛教的文化,同时也受到素可泰文化的影响。兰那政权在第洛叻王(1442-1487)统治时期达到全盛,之后便盛极而衰,到16世纪被缅甸吞并,直到曼谷皇朝五世皇朱拉隆功时期才重新成为暹罗的一部分。14世纪至18世纪:大城时期(阿瑜陀耶政权)

13世纪末14世纪初,在素可泰王国往南的区域,出身华富里城的泰人乌通与素攀武里城联姻,脱离了吴哥的控制,在湄南河中下游建造了新城邦大城,并于1351年宣布建立阿瑜陀耶王国。

素可泰王国逐渐被新兴的阿瑜陀耶王朝取代,阿瑜陀耶成为泰国的主要政治和经济中心,拓展了国家的疆域,并与周边国家如缅甸和暹罗保持互动和冲突。

素可泰王国在鼎盛时,扩张并控制了当今泰国的大部分地区,但好景不长,在昙摩罗阇二世继位之后,他痴迷宗教,不问政事,大肆修建佛教设施,国力衰退。

而阿瑜陀耶国力发展迅速,扩张意图呼之欲出,趁素可泰对国力衰弱,阿瑜陀耶迅速兼并了大量素可泰王国的南部领土,并在1378年通过战争迫使素可泰成为阿瑜陀耶的藩属国。

然后在1438年素可泰王国最后一任国王去世后,阿瑜陀耶吞并了素可泰王国,向北与兰纳王国直接接壤。

公元1347年,素可泰时代衰落后,泰国华人拉玛铁菩提王在更南方的阿瑜陀耶(又译阿育陀耶、大城)建立阿瑜陀耶王国(大城王国),结合了傣族的军力,孟族与高棉族的行政,以及华人的商业。15世纪时阿瑜陀耶王国取代北方的素可泰王国,与兰纳王国相邻,灭吴哥王国,并且在国内建立完整的制度,发展稻米耕作,与中国通商,国势繁荣。

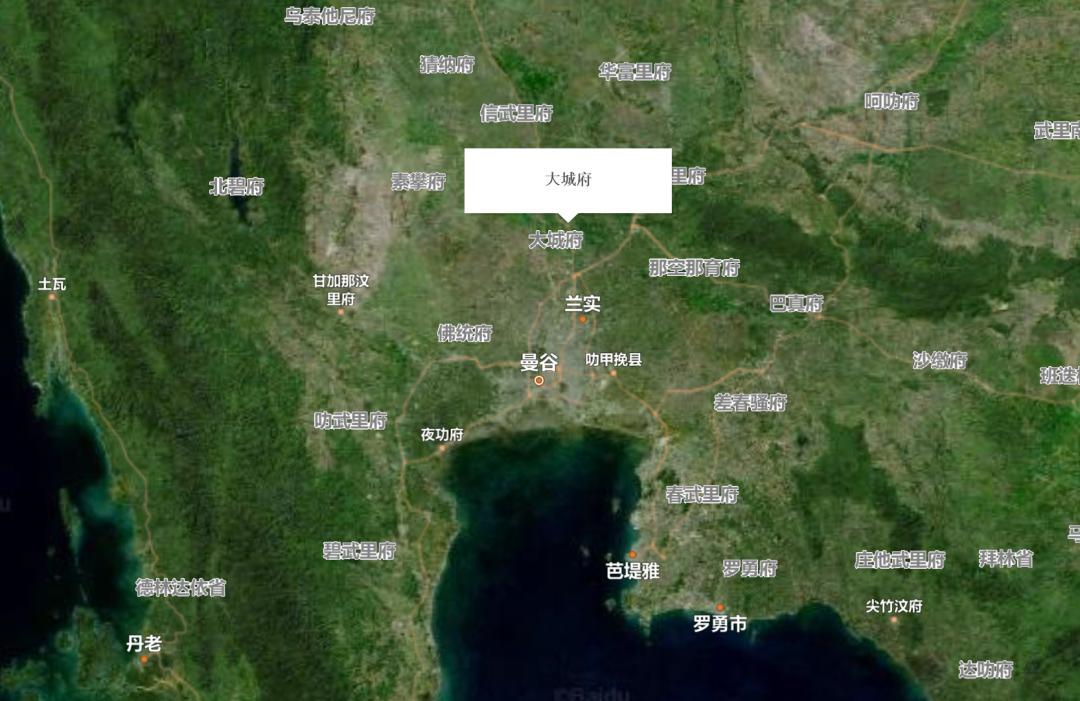

阿瑜陀耶政权是在现今泰国中部平原地区逐渐发展起来的,拥有得天独厚的发展条件,它处于湄南河、华富里河、巴萨河、诺河等几条重要河流的交汇处,国内交通四通发达,通过水路可以直抵南部半岛地区甚至远航外国。丰富的自然资源和重要的战略位置,使得阿瑜陀耶政权在社会、政治、经济等方面都取得了成功并稳步发展。阿瑜陀耶的辉煌持续了4个世纪(1350-1767),是当时亚洲地区最富庶和强大的国家之一。

阿瑜陀耶城的地形特征: 阿瑜陀耶城是一座被多条河流包围的岛屿,这些河流包括湄南河、华富里河、巴萨河和诺河,他们共同构成了一个天然的屏障,保护着城市不受外敌入侵。因为周边平原地区到雨季时经常洪水泛滥,所以入侵的敌军很难在此扎营。此外,阿瑜陀耶所在的三角洲冲积平原,土质肥沃,极其适于农耕。另外,四条河流使得交通四通八达,无论是内陆地区还是南部半岛地区的商品,都能很便捷的运输到这里。这也是使阿瑜陀耶城成为一个商贸和文化交流的中心。中部、北部、东北部、南部地区的人和商品都汇集到这里。除此之外,阿瑜陀耶城距离泰国湾很近,又是对外海上贸易的重要门户。阿瑜陀耶王国在1564年到1584年间向缅甸东固王朝称藩,其后恢复独立,在17至18世纪时是东南亚强国,与欧洲国家通商。1767年阿瑜陀耶王国被缅甸贡榜王朝所灭。泰文化受到中国文化和印度文化的影响很大。乌通王迁至大城府建立新都。大城时代历417年,共有33位君主,自1350年兴起,至1767年沦亡。公元1350年,乌通王在大城府建都,脱离素可泰王国宣布独立,建立阿瑜陀耶王国,不久吞并素可泰王国,被中国明朝封为暹罗国王。公元1767年,缅甸军队攻陷大城,阿瑜陀耶王国灭亡。

大城王朝的君主从一开始就接受了高棉文化的影响。他们不再是素可泰王朝时父亲般慈善、平易近人的君主,而是专制帝王,并采用神王的头衔。在这个时期的早期,大城王朝的统治向邻近的泰公国扩张,并与其邻国发生冲突。17世纪时,暹罗开始同西方国家建立外交关系。

公元1767年,缅甸入侵成功攻陷了大城。尽管缅甸人取得了胜利,但是他们对暹罗的统治并没有维持多长时间。年轻的郑信将军和他的随从突破了缅甸人的重围,逃到了尖竹汶府。大城沦陷七个月后,郑信和他的军队乘船返回到都城,赶走了缅甸侵略军,收复了大城。

言而总之,在约13世纪中叶到14世纪中叶这一百余年里,泰族人在湄南河流域陆续建立起了三个泰族人国家:素可泰,兰纳,阿瑜陀耶(大城)。

然后在1438年素可泰王国最后一任国王去世后,阿瑜陀耶吞并了素可泰王国,向北与兰纳王国直接接壤。而阿瑜陀耶对于兰纳王国自然也是虎视眈眈,1441年,阿瑜陀耶向兰纳进军,在经历了三十余年的间歇交战之后,双方虽然并未在领土上获得太多实际战果,但战争最后还是以阿瑜陀耶的微弱优势与兰纳的疲弊求和告终。

而对外,阿瑜陀耶王国也敢于重拳出击,15世纪时阿瑜陀耶向东攻陷了老东家吴哥王国的首都,覆灭了吴哥王国,使柬埔寨进入了黑暗时代。

对南部的马六甲苏丹国,阿瑜陀耶也发起过多次战争,试图控制马六甲海峡,但由于马六甲苏丹国与明朝建立了密切的藩属关系,郑和七下西洋有五次都以马六甲为驻扎地,忌惮于当时明朝国力之鼎盛,15世纪阿瑜陀耶并没有占到马六甲的太多好处。

而对于西边的德林达依海岸,阿瑜陀耶也一直虎视眈眈,此时占领着德林达依地区的缅甸蒲甘王国因为元朝的扩张,而被元军打得分崩离析,15世纪后期,阿瑜陀耶趁机出兵控制了德林达依的大部分地区,疆土与国力都达到了极盛时期,大城也成为当时整个东南亚最繁华的城市之一。

直到1584年,阿瑜陀耶抵御住了十年间东吁的五次入侵,宣布恢复独立,并在之后的七年里反攻东吁,使兰纳成为阿瑜陀耶的藩属国。

阿瑜陀耶还曾与东边越南的广南国争夺过柬埔寨地区的控制权。

而在17到18世纪间,阿瑜陀耶与清朝以及欧洲的贸易交流使得国力得到进一步发展,经济持续繁荣,粮食充足到国王考虑过对外出口大米,大城的人口甚至曾达到近百万,城内庙宇林立,港口商船接踵比邻,对外交流频繁。

城内贸易商品从中国的丝绸到葡萄牙的香料,应有尽有,还有着欧洲的传教士与清朝的华商共同出现在大城的场面,曾被誉为“东方威尼斯”。

但在经济的欣欣向荣之下隐藏的是腐败猖獗,以及王室内部剧烈的继位斗争,也正是由于激烈的王位斗争,阿瑜陀耶一直未建立起完善的徭役制度。

尤其是兵役方面,很长一段时间阿瑜陀耶的大部分军事力量都是靠临时征役,这为之后它的覆灭埋下了巨大的祸根。

好景不长,1531年继蒲甘王国之后,缅甸的东吁王国另立门户,扫清了国内的独立势力,再次统一了缅甸,并积极向外扩张,而泰缅双方的争斗也逐渐拉开序幕。

1547年东吁向阿瑜陀耶进军,最终因大城森严的城防而撤退,但不久东吁就卷土重来,1556年东吁攻占了清迈,占领了兰纳王国。

1563年东吁向阿瑜陀耶索要朝贡被拒后,再次向阿瑜陀耶发动入侵,一年间东吁连破彭世洛、披集等数城,次年再次兵临大城之下,经历了数月的围城战后,阿瑜陀耶国王投降,成为东吁的藩属国。

直到1584年,阿瑜陀耶抵御住了十年间东吁的五次入侵,宣布恢复独立,并在之后的七年里反攻东吁,使兰纳成为阿瑜陀耶的藩属国。

1752年,缅甸的贡榜王国建立,作为东吁的继承者,贡榜继承了与阿瑜陀耶的仇怨,1759年,贡榜向阿瑜陀耶进军,1765年贡榜再次发动入侵,派出了约4万人的军队向阿瑜陀耶兵分三路,从兰纳王国以及德林达依海岸方向直逼大城。而阿瑜陀耶也进行了自认为充分的准备,召集了约6万的军队进行防守战,但由于极其不完善的徭役制度,但阿瑜陀耶接连失利,仅仅4个月,贡榜军队就再次兵临大城城下。

缅甸将领

在顽强抵抗了数月后,1767年4月,城防被攻破,大城陷落。

贡榜军队在大城进行了大规模的洗劫屠杀,最终将大城的一切付之一炬,阿瑜陀耶王国随着大城的火光冲天不复存在。这场暴行作为国仇家恨,直至今日都还在影响着泰缅之间的关系。

1568年缅甸东吁王朝疆域(深绿)

短暂的吞武里皇朝:是泰国历史上于1767年至1782年存在的一个泰国王国。其建立者是中泰混血儿达信(中文名郑昭),达信被泰国人民称为吞武里大帝。

1767年,缅甸侵略暹罗,灭大城王朝。

而在战争结束后,由于清朝与贡榜的边境冲突升级,贡榜不得不将大部分军队回撤参战,留不下足够的驻军,自然无法巩固战果。

在这时原阿瑜陀耶一名祖籍潮汕的华人将领郑信抓住了机会,他在贡榜包围大城时率兵成功突围,并在沿海建立根据地反抗贡榜入侵者。

很快郑信便站住了脚跟,逐步驱逐歼灭了贡榜驻军以及其他割据军阀,1767年11月,郑信收复大城,随后宣布建立新王国,还在1774年帮助兰纳王国摆脱了缅甸控制。

而在都城选址上,大城的受破坏程度过高,城中所有王宫、佛寺、城门、民宅全部被缅甸人焚毁,只剩下断壁残垣的废墟。

修复会消耗大量国力,并不划算,而另一方面,由于历史上缅甸人曾多次兵临大城,对这座城市已经有了充分的了解,在战争中会陷于不利的境地,还都大城并不是一个很好的选择。然而,大城因战争残破不堪,郑昭没有将都城定在那里,而是建立在了吞武里。吞武里当时是重要的农业产区和国际商港,同时也是阿瑜陀耶的前哨城市,它作为都城一直到1782年。

最终郑信决定定都在大城的南方——吞武里,吞武里相比大城更靠海,对于当时内忧外患并起的新政权来说,位于湄南河河口的位置。

不仅意味着位置适中便于统治,还意味着陆路难攻,水运便捷,而由于位于湄南河冲积三角洲,有着丰富的降雨与肥沃的土壤,适宜大量人口居住。

郑昭在位期间消灭了各地割据势力,又击退缅甸的再次进攻,收复了清迈等地。他还征服了兰纳、万象、琅勃拉邦、占巴塞,并同越南的阮主争夺真腊(今柬埔寨)。此外,泰国的教育和宗教学习得到了推进,并积极同中国、英国与荷兰展开贸易活动。

郑王庙

晚年的郑信对于治国逐渐心有余而力不足,加之逐渐沉迷于佛教,在吞武里修建了大量佛寺,劳财伤民。于是,作为刚刚重新统一不久的新朝统治者,吞武里不幸地和隋朝撞了命。

1782年,一名贵族在大城附近起兵发动起义,并很快控制了吞武里,郑信为被迫逊位,并被送入寺庙出家为僧。

而此时,吞武里的开国元帅之一通銮正在东边与越南在柬埔寨交战,听闻吞武里发生了政变,迅速与越南进行议和,休战回撤,回到吞武里后,通銮率兵平定了叛乱,但野心勃勃的他指责郑信治国不力,应当对此负责,于是他处决了郑信,自立为王。

吞武里王国也就此告终,仅存在了15年。

曼谷王朝:

郑信死后,节基将军成为节基王朝的第一世国王,即拉玛一世,从公元1782年统治到公元1809年。他即位的第一项举措就是将王室都城从吞武里迁到河对岸的曼谷,并建造了大皇宫。

拉玛一世

处决了郑信之后,通銮于1782年加冕,自称拉玛一世,他将都城迁到了吞武里对岸,湄南河的东岸——如今的曼谷,史称却克里王朝(曼谷王朝),是从1782年起延续至今的泰国王室。王朝的名字源于开国君主昭丕耶却克里(拉玛一世)的名字。

此外,因却克里王朝的建立者拉玛一世曾被吞武里王朝的郑昭大帝封为王子(义子),故曼谷王朝的王室成员都以郑为王族中文姓氏,该王朝的君主在1932年前是拥有专制权力的统治者。1932年,泰国变成了一个君主立宪制的国家,此后历代国王都只是国家的象征性元首。

曼谷皇朝初期(1782-1851),几任皇帝都想恢复阿瑜陀耶皇朝的辉煌,但是西方文化到1851年,曼谷皇朝三世皇末期时已经开始渗透进王国。四世皇蒙固皇帝(1851-1868)和五世皇朱拉隆功(1868-1910)为了改变国家的落后面貌,开始积极推行西式教育,向人民介绍西方的科学文化知识,促使国家成为现代化国家。其结果是,泰国成功的摆脱了西方殖民主义的威胁,并未沦为西方帝国主义国家的殖民地。

曼谷的意思在泰语里是“河滨之岛”的意思,早在阿瑜陀耶时期,曼谷就用来被称呼湄南河附近的城市,而在新城建立之后,拉玛一世将其命名为拉达那哥欣,但民众及外国人仍习惯称之为曼谷。而这个王国就是一直延续到今天的曼谷王朝。

剩下的百余年里,曼谷王朝在19世纪末将兰纳王国并入了版图,结束了兰纳王国的长达600年的历史,作为和主体政权一直同时存在的兰纳的首都,清迈也拥有着悠久而丰富的历史,作为泰国北部最大的历史文化城市一直延续到现在。

曼谷王朝自建立之后再也没有被成功入侵过,近代也因为处于英法势力交界之地,虽然主权受到了部分侵害,但最终通过周旋巧思,以割地为代价避免了列强殖民,成为东南亚唯一一个没有沦为殖民地的国家,一直延续到了现在。

曼谷在迁都之前是个规模很小的渔村,迁都兴建时城墙内面积仅仅约3平方公里,但经过八十余年的发展,1865年时曼谷就已经是集政治、宗教、经济,文化为一体的国家中心了。

1932年6月24日,泰国由君主专制政体成功转变为君主立宪政体。拉玛二世:帕佛陀洛罗那帕莱,(1767年2月24日—1824年7月21日),为泰国(暹罗)扎克里王朝第二代国王,1809年至1824年在位。拉玛二世于1809年继承父亲拉玛一世之位。在位期间国内大致和平,没有大型军事冲突。拉玛二世于1809年遣使前往清朝朝贡,自称郑佛,请求册封。获得清朝嘉庆帝册封为“暹罗王”。拉玛二世是一个文学爱好者。拉玛三世原名塔(ทับ),是拉玛二世与诗素拉莱王妃的儿子。诗素拉莱来自暹罗南方的一个穆斯林贵族家庭。拉玛三世于1826年遣使前往清朝朝贡,自称郑福,并请求册封。道光帝封其为暹罗国王。在对待西方的关系上,暹罗国虽然是清朝的附属国,但却并没有复制“闭关锁国”的政策。拉玛三世积极发展同西方的外交关系,开创了兼容并包的对外关系局面。在对待鸦片问题上,拉玛三世也继承了父王的衣钵。他在继位后坚决打击贩卖和购买鸦片,采用一系列手段将鸦片的危害降到了最低点。外交方面,公元1824年却爆发了第一次英缅战争。拉玛三世很快便同意结盟英国共同对抗缅甸。当时英国负责出兵和武器,而暹罗则负责提供大象、粮草等后勤工作,并且在交通上协助英国。暹罗和英国为此还签订了《伯尼条约》,成为了两国友好关系的见证。《伯尼条约》规定双方尊重对方的主权和领土完整,并且在外交和贸易上提供优惠政策。从此暹罗与英国展开了友好的贸易,这在整个泰国历史上有着重大的意义。与美国签订了《暹美通商合约》。1835年7月美国商人在暹罗创办了第一家医院和报社,引进了西方的天花疫苗,促进了暹罗医疗事业的进步。拉玛三世在位的这十五年期间,后宫一共有三十五位嫔妃。膝下的子女更是高达五十一个,拉玛三世认为在众多的子女中,只有六王子希力泰可以担当大任,但可惜的是他却早早过世。其他的几个王子在拉玛三世的眼中不成器,因此太子之位一直悬而未决。直到拉玛三世临终的时候,他才召集王公大臣,宣布王位继承人定为自己的弟弟蒙固王子。这番还位于弟的做法让人大跌眼镜,这与我国的“玄武门之变”形成了鲜明的对比。朱拉隆功皇帝的外交政策:曼谷皇朝五世皇朱拉隆功统治时期,西方势力开始在整个东南亚地区不断扩张。五世皇陛下清醒地认识到这种危机,竭尽全力发展国家,希望是国家能够成为一个现代国家,以对抗西方文化的影响。他对王室成员“与人民”进行现代西方科学教育,同时于1897年和1907年出访多个欧洲国家。五世皇的聪明外交措施使泰国成功地获得了国际上的认同,并且保持了国家主权独立。

拉玛二世(公元1809年-公元1824年)继续修建工作。拉玛三世国王(公元1824年-公元1851年)重新开始了同西方国家的联系,并发展同中国的贸易。电影“国王与我”中的拉玛四世国王(公元1851年-公元1868年)与欧洲国家缔结条约,避免沦为殖民地,并建立了现代泰国。在他统治期间,开展了许多社会和经济改革。

拉玛四世:1804年10月18日—1868年10月1日),蒙固,《清史稿》称其为蒙格克托、郑明。1868年8月,拉玛四世在观测日食时感染疟疾。10月18日,拉玛四世驾崩,享年64岁。

蒙固用了27年时间学习西方知识,向外国水手和传教士学习拉丁文、英语及天文学知识,并了解下层人民艰苦的生活。

拉玛四世自称先王之弟郑明,遣使前往清朝朝贡。此时清朝发生太平天国之乱,使团在中国遭到洗劫,但清朝方面拒绝赔偿。此后不再向清朝朝贡。

在位十七年,洞察时势,权衡利弊,身体力行地对暹罗内政外交进行了改革。为了显示暹罗不是一个“野蛮”国家,他命令贵族们改变服饰。雇佣一位英国女教师安娜·列奥诺温斯作为他儿子、未来的五世王朱拉隆功的教师。

1855年,与英国签署了第二次《暹英条约》。

蒙固还创建了上座部佛教的法宗派(Dhammayuttika Nikaya),将佛教教义严格化,袪除民间宗教及迷信成分,要求僧侣一天只吃一顿饭,且须是化缘得来。

1866年,他研究天文预测1868年8月18日会发生日食。他英国新加坡总督和法国的科学家到泰国南部的巴蜀省观看日食,日全食发生的地点和延续时间和他预测的完全相同。但在那里他和儿子一起被传染上疟疾,几个月后即去世。他的儿子后来痊愈继承王位为拉玛五世。他所推行的改革对暹罗在恶劣国际环境中的生存发展有着不可替代的作用。

多位演员曾在音乐剧版扮演过蒙固,最广为人知的是在百老汇音乐剧版及音乐剧电影《国王与我》中饰演拉玛四世的俄裔美国人尤尔·伯连纳和在电影《安娜与国王》中饰演蒙固的周润发。

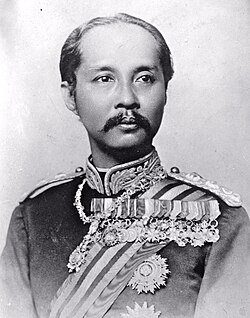

拉玛五世:朱拉隆功(1868年10月1日至1910年10月23日在位),朱拉隆功是拉玛四世蒙固的第九子,他从小受英国家庭教师 安娜·列奥诺温斯的教育,能讲一口流利的英语。16岁即登上王位,朱拉隆功是现代泰国的缔造者。他在位期间,对暹罗的政治及社会施行一系列现代化改革,史称朱拉隆功改革。同时,割让部分领土给英国和法国。他的改革成功避免暹罗成为西方国家的殖民地,后世尊称朱拉隆功大帝。

朱拉隆功是泰国第一个和欧洲各国王室建立直接联系的国王。他刚即位时,由于过于年轻,政事由枢密院代理。他则利用这四年时间访问了其时为西方殖民地的新加坡、印尼和印度,以熟悉西方的政府管理模式,这为他后来的改革打下了坚实的基础,通过这些游历,朱拉隆功心中已经明确了国家现代化的方向。这也使得他成为了第一个跨出国门的泰国国王。

在1897年和1907年,他分别进行了两次欧洲旅行,访问了意大利、奥匈帝国、俄国、瑞典、丹麦、德国、荷兰、英国和法国等国。这是亚洲君主前所未有的大规模访问,而当时他的不少儿子已经在这些国家念书。朱拉隆功共有33个儿子,几乎全部在欧洲受教育,这后来也成为泰国王室的传统。

1909年签定的英暹条约主要包括:将老挝的一部分割让予法国,并放弃南部的马来人为