五十、六十,七十年代初的人。大多数人还记得当年轰动一时的样板戏吧!

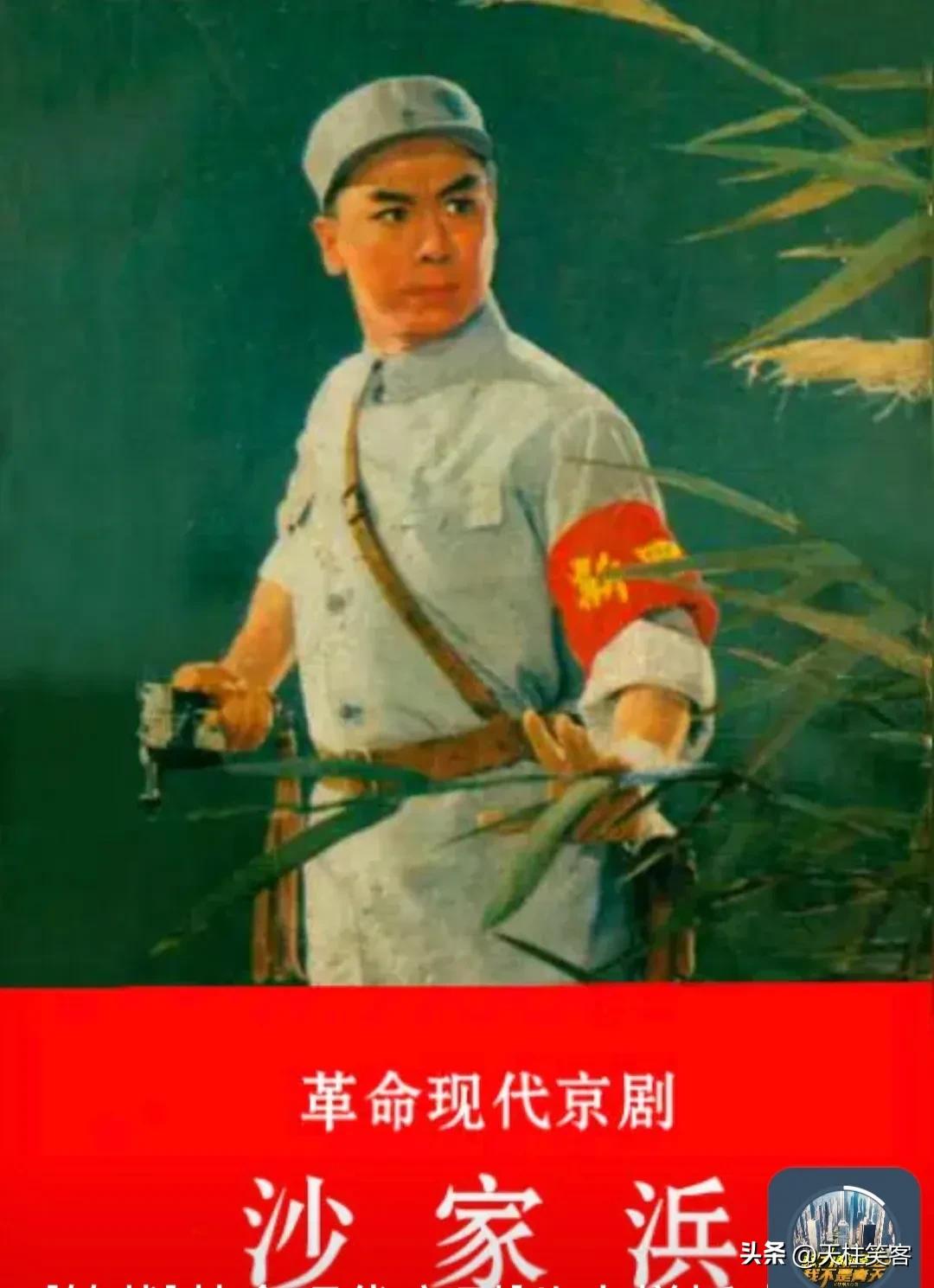

"样板戏”的正式名称为"革命样板戏"。六、七十年代,先后有八个样板戏。他们分别是:《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《奇袭白虎团》、《红色娘子军》、《白毛女》、《龙江颂》。这八个样板戏,在六、七十年代可以说家喻户晓。很多经典的唱段至今流传不衰。如《沙家滨》里《智斗》,阿庆嫂与胡传魁、刁德一的智斗唱段。《智取威虎山》的杨子荣的《穿林海跨雪源》唱段,《红灯记》里李铁梅的《我家的表叔数不尽》的唱段。都是人们津津乐道的传唱,在KTV里都有人点唱。

为什么这八个样板戏,能够成为经典。其一,在那娱乐活动比较缺乏的年代。人们乐于看戏、看电影。又有毛主席等老一辈人,高度关注。百姓会积极响应。其二,八个样板戏,都是反映中国革命不同历史时期的故事,立意高,充满着正能量。情感丰富。其三,艺术家精湛表现,让不同人物形象栩栩如生。如正面人物:李玉和、郭建光、杨子荣、吴金华等,反面人好:座山雕、南霸天等等。

总之八个样板戏,通过艺术家的不断打磨。不论在艺术方式上,还是在唱腔设计,故事推进上都有极大的创新,成为经典,也是革命样板戏的丰碑。与当今社会的快餐文化形成鲜明的对比。

今日中国,随着网络技术的发展,手机的普及。文化传播,不再靠纸质、电台和现场表演。人人都是自媒体。文化传播十分快速,完全是快餐文化。

1992年中共中央宣传部,开始了五个一工程。即一本好书,一台好戏,一篇好文章,一首好歌,一个好的影视作品。取得很好的成绩。然而作到家喻户晓的精品的作品却不多。究其原因不外乎,急功近利的思想。社会节奏在加快。曹雪芹写《红楼梦》时,"披阅十载,增删五次”。可现在创作作品,往往象做快餐一样。讲究是时间效益。一篇电子小说:文不加点,错字百出,也不乎,只要故事情节编得吸引人,有人阅读。有收益,那管作品精雕细琢。现在排一台戏,拍一个影视作品,是資本说了算,至于拍什么?怎么拍,什么体裁?用那些演员都是资本家说了算。而资本是逐利的,一切以效益为核心,当然不会花大量时间去打磨好作品。所以这些年来,没有什么好的精品作品问世。每天抖音里或里出现的都是一些生活里家长里短。长期下去,中国传统文化会得不到发展,令人担忧。