中国山岳之美自古震撼人心

西岳华山高大挺拔、险峻至极(华山西峰,摄影师@丁俊豪)▼

南岳衡山青翠峻秀、山势连绵(衡山祝融峰,摄影师@罗铭)▼

东岳泰山更是“五岳独尊”十八盘步道蜿蜒而上欲与天接(通向南天门的泰山十八盘登山道,摄影师@泰山摄影)▼

五岳之外黄山的云海与苍松是中国山水画最好的注脚(雪后黄山云海,摄影师@城市穿梭客)▼

五岳之外黄山的云海与苍松是中国山水画最好的注脚(雪后黄山云海,摄影师@城市穿梭客)▼

九华山高耸雄浑自古就是宗教名山(请横屏观看,安徽池州九华山日落,摄影师@朱正)▼

这些名山的文化历史常被人们津津乐道但其地质上的相似性却鲜为人知

它们的山峰常浑然一体岩石并不分层(安徽境内的大别山天柱峰,岩石上的纹路是雨水冲出的沟槽,摄影师@李琼)▼

它们的山腰或者山顶常分布大小不一的石蛋甚至漫山遍野、杂乱无章(请横屏观看,山东邹城的石蛋遍布整个山体,摄影师@朱金华)▼

石柱也常常作为点缀或者低矮凌乱(请横屏观看,山东青岛崂山日出,山顶遍布低矮的石柱和石蛋,摄影师@徐堃)▼

或者高大峻秀簇拥成一座座山峰(江西三清山的一座山峰,摄影师@崔永江)▼

相似的景观源于相似的岩石这些古典名山都由名为“花岗岩”的岩石构成花岗岩地貌与喀斯特地貌、丹霞地貌并列三大岩石地貌(重峦叠嶂的华山,摄影师@张子玉)▼

相似的景观源于相似的岩石这些古典名山都由名为“花岗岩”的岩石构成花岗岩地貌与喀斯特地貌、丹霞地貌并列三大岩石地貌(重峦叠嶂的华山,摄影师@张子玉)▼

花岗岩为何成为中国名山的代言人?这种独特的地貌又是如何形成的?

01 大地之心

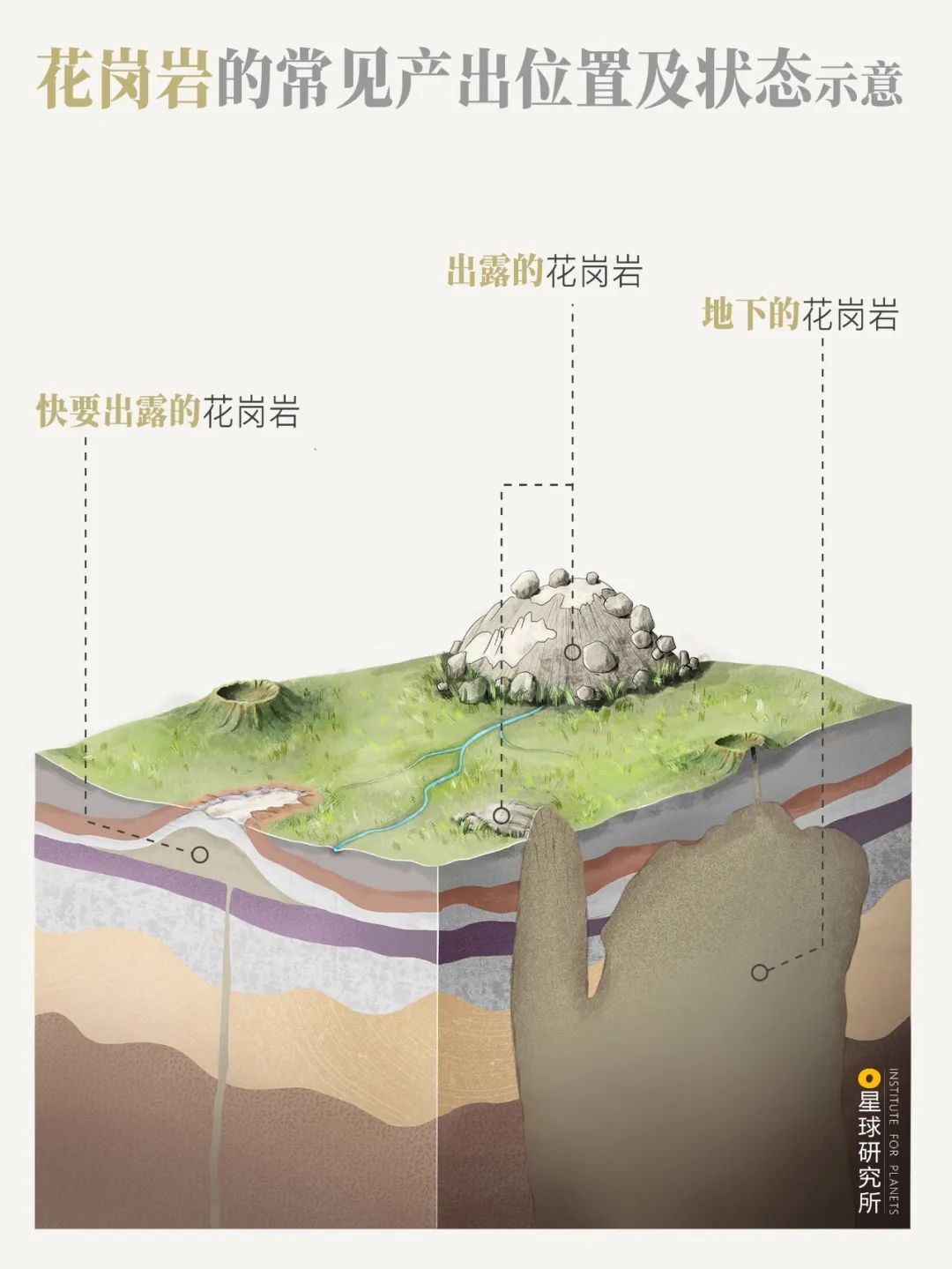

在数千至数万米深的地下一些岩浆失去了成为火山的梦想停下上涌的步伐缓缓冷却成坚硬致密的岩石花岗岩即为其中一大类(花岗岩的常见产出位置及状态示意,制图@陈随/星球研究所)▼

在漫长的地球历史中岩浆运动此起彼伏花岗岩不断在地下产生成为大陆地壳的主要构成物质堪称“大地之心”

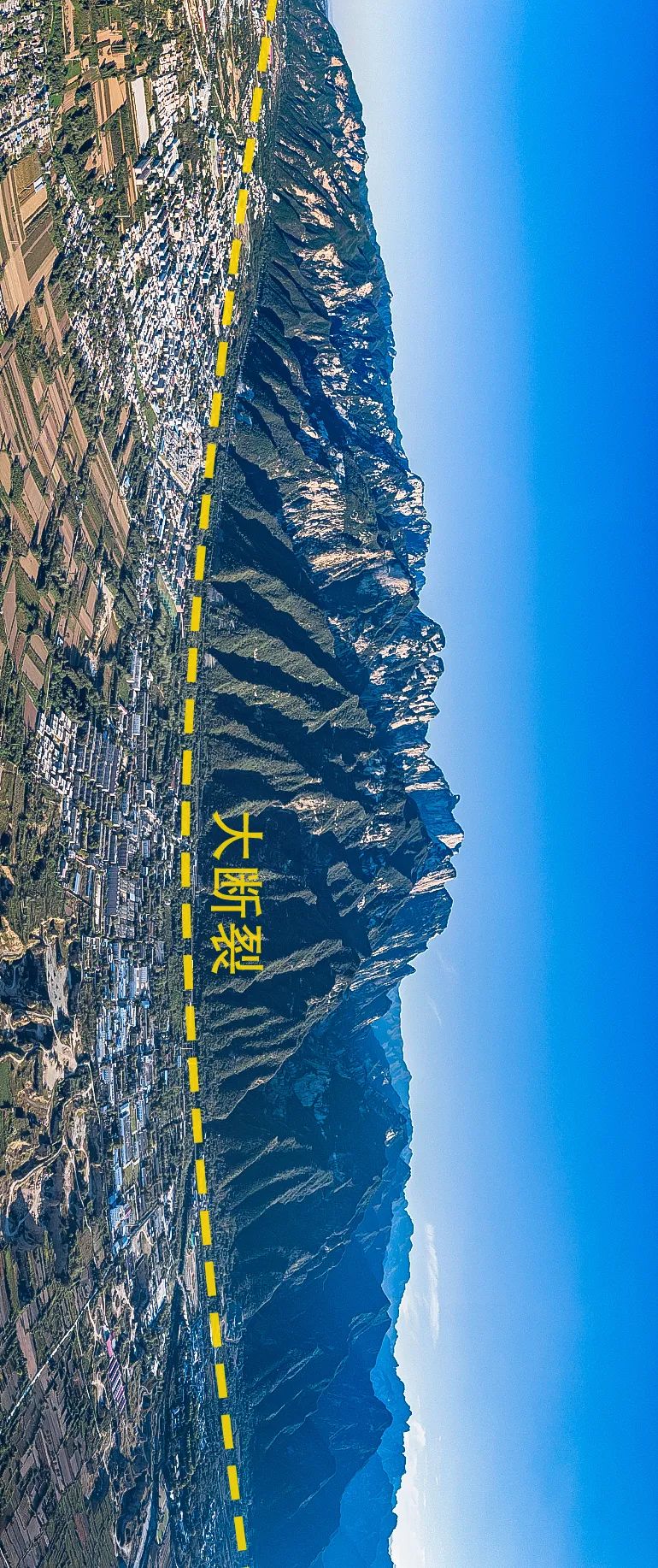

但它们来到地表的旅途并非一帆风顺首先要借助板块运动的“东风”令大地碰撞、变形、断裂抬升为山脉和丘陵花岗岩才能靠近地面(请横屏观看,抬升的华山与沉降的关中平原之间,以一条大断裂分隔,图源@VCG)▼

然后花岗岩想要暴露地表成为一种岩石地貌还要接受三重考验

第一重考验伴随着花岗岩的抬升当上方岩石被雨雪风霜破坏殆尽外界施加的压力减小花岗岩膨胀破裂形成纵横交错的裂缝“大地之心”变得支离破碎(花岗岩暴露地表过程示意,制图@陈随/星球研究所)▼

砂土和碎石像一层护盾将新鲜岩石保护起来人称“风化壳(qiào)”第三重考验便是要攻破这个护盾(新疆伊犁的喀拉峻草原,流水破坏花岗岩风化壳,显露出内部的碎石,摄影师@徐树春)▼

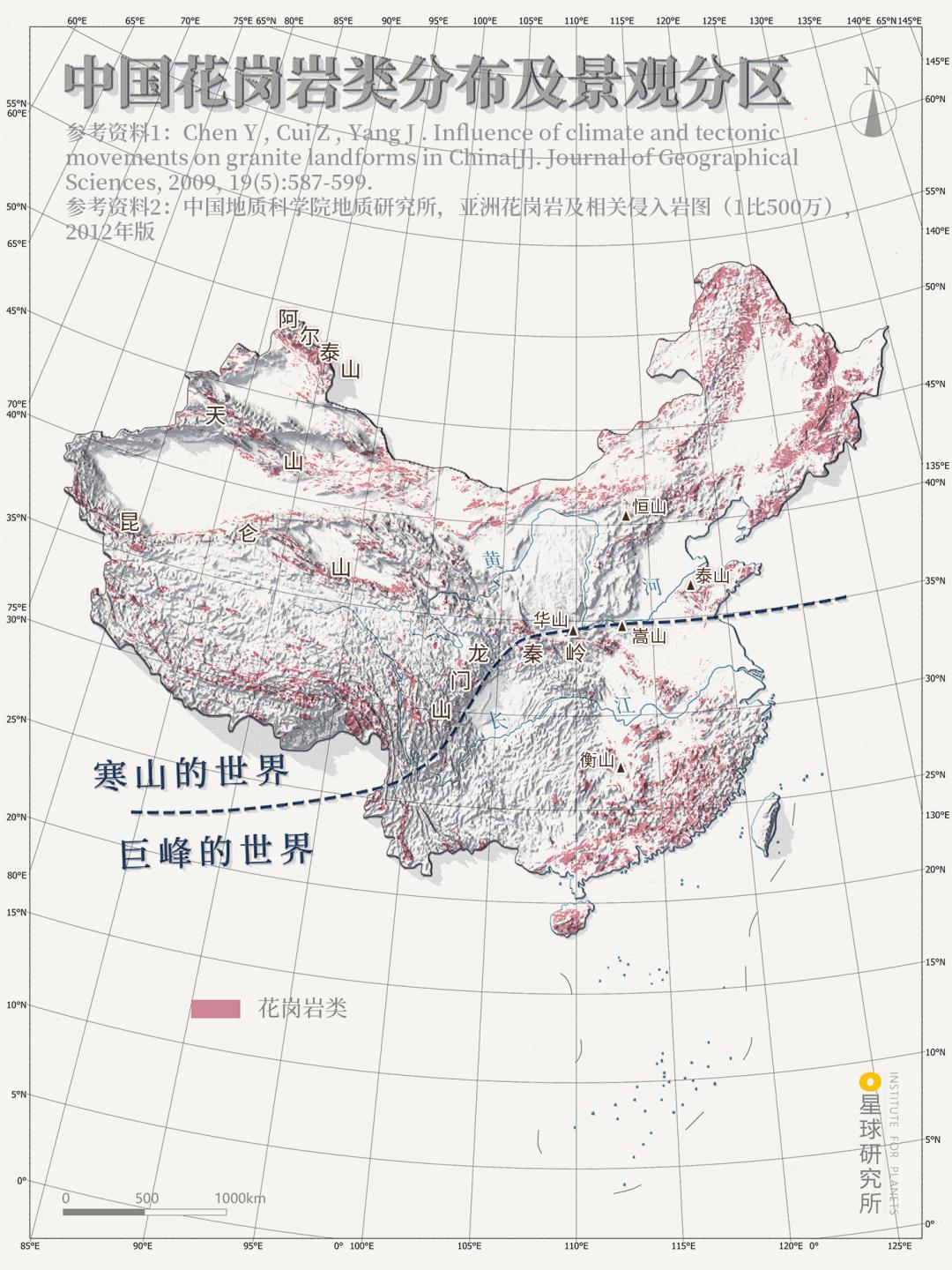

在中国的不同气候带流水、寒冰、风沙等力量对花岗岩及其护盾展开花式攻击三重考验以不同的方式上演用亿万年的岁月将大约91万km²的花岗岩暴露于地表占据中国陆地面积的近10%(中国花岗岩类分布及景观分区,上文花岗岩类面积数据源自2007年资料,可能与最新数据存在出入,制图@郑艺/星球研究所)▼

在温暖潮湿的东部和南部奇秀的花岗岩巨峰此起彼伏(黄山的天都峰与云海,摄影师@堂少)▼

在寒冷的北方和青藏高原破碎的花岗岩寒山静静耸立(西藏日喀则佩枯错附近的花岗岩山体,摄影师@刘一檠)▼

同样是花岗岩构成的地貌景观为什么会如此不同?

02 巨峰的世界

在北纬35°以南青藏高原以东的地区降水充沛、气候温热对花岗岩具有很强的破坏能力

衡山、华山、黄山三清山、九华山、大别山太姥(mǔ)山、大茅山等名山皆分布于这一区域无数巨大的花岗岩山峰构建起一个巨峰的世界(安徽境内的大别山天柱峰,摄影师@朱正)▼

但从风化壳通向巨峰的道路却有着一个鲜为人知的起点

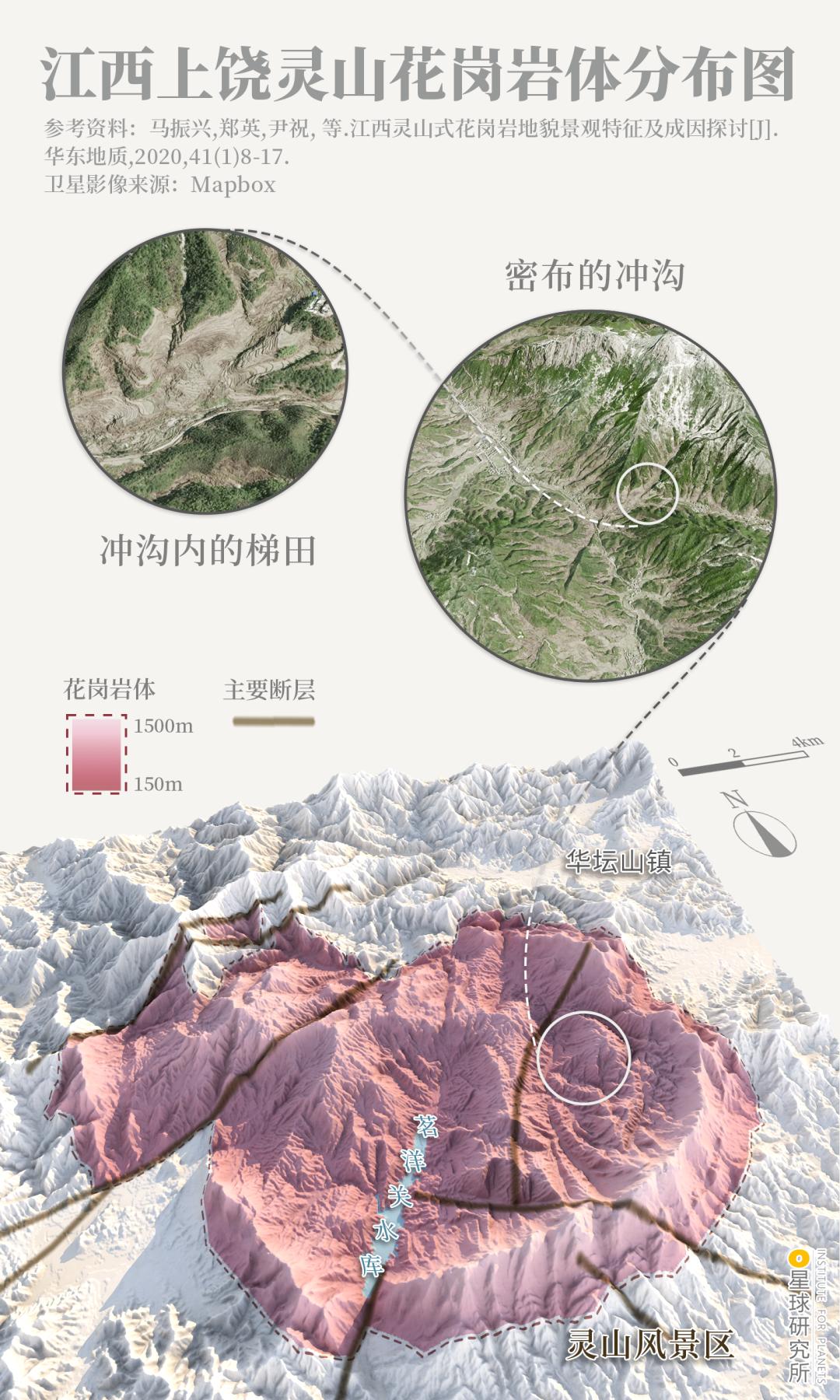

江西上饶的雨热条件适宜对花岗岩的化学破坏极快深厚的风化壳覆盖着灵山花岗岩体(江西上饶灵山花岗岩体分布图,注意岩体范围内细小、密集的冲沟,制图@郑艺/星球研究所)▼

在肥沃的风化壳土层上人们修建梯田、建设村庄流水不断冲刷时常有石蛋暴露在田间地头(江西上饶灵山周围的村庄和梯田,几个花岗岩石蛋散布田间,摄影师@卢志峰)▼

当大地深处的力量将花岗岩继续抬升风霜雨雪也同时作用于地表不断破坏风化壳护盾花岗岩便开始向巨峰演变(花岗岩抬升成山过程示意,体现了花岗岩体一边抬升、风化壳一边受到破坏的过程,制图@陈随/星球研究所)▼

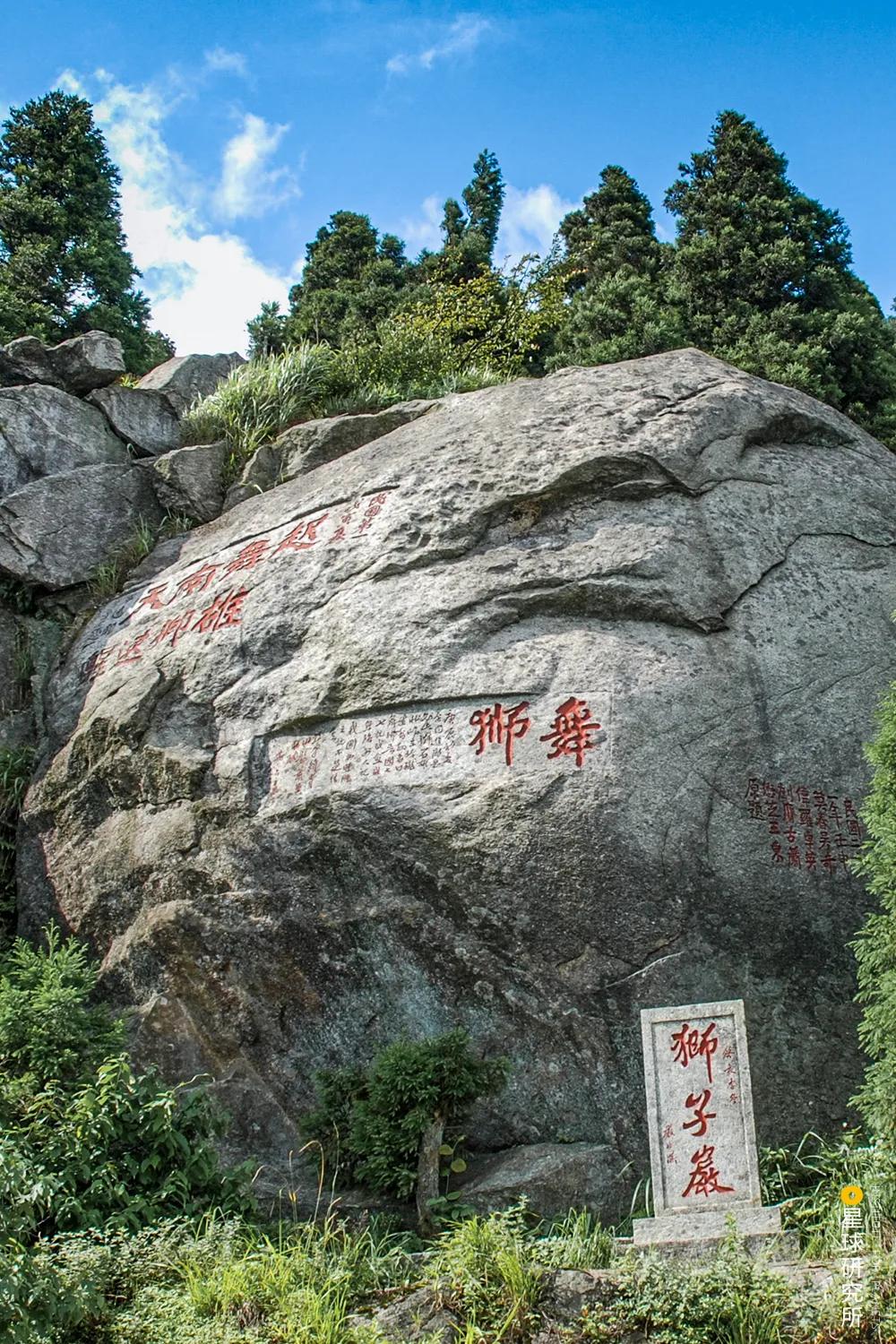

通向花岗岩巨峰的第一步是暴露出石蛋景观南岳衡山的山景虽不突出却有数量颇丰的石蛋(南岳衡山的狮子岩巨型石蛋,摄影师@罗铭)▼

在海南三亚的天涯海角海浪洗去砂土干净圆润的石蛋散落海滩(海南三亚天涯海角的石蛋景观,图源@VCG)▼

福建福州的平潭岛是花岗岩岛屿在其抬升成岛的过程中海浪洗净砂土留下漫山遍野的石蛋(福建平潭岛上遍布的花岗岩石蛋,图源@VCG)▼

当抬升继续进行风化壳也被破坏得更加严重更深处的石柱暴露出来这是通向花岗岩巨峰的第二步

福建福鼎市的太姥山上除了有散落的石蛋更有低矮的石柱(福建太姥山顶部的石柱与云雾,摄影师@林民)▼

由于花岗岩质地均匀各种外力由表及里破坏岩石不仅将石柱的棱角磨圆那些掉落的碎石也逐渐变圆是为球形风化(花岗岩球形风化示意,制图@陈随/星球研究所)▼

但花岗岩石柱不以圆润论英雄高度和体量才决定颜值江西三清山的石柱正“深谙此道”(江西三清山石柱景观,摄影师@舒同才)▼

雨雪风霜深入石柱间的裂隙将狭缝破坏成宽沟令紧紧簇拥的石柱群变成仅有底部相连的“梳子”(三清山“万笏朝天”景观,笏是古代大臣朝议时手持的板子,摄影师@舒同才)▼

孤立的石柱很快便会坍塌消失只剩下簇拥在一起的高大石柱群模糊了与山峰的区别这是通向花岗岩巨峰的第三步(三清山的高大石柱群,其实已与山峰没有本质区别,摄影师@王明立)▼

大裂隙和大断层逐渐扩展变成线性峡谷两侧的山峰也连成一线(三清山的线性峡谷和山峰群,图源@VCG)▼

即使从高空俯瞰这样的线性结构依旧清晰(江西三清山地表大断层和大裂隙分布,制图@郑艺/星球研究所)▼

线性峡谷切割出密集的山峰群花岗岩巨峰的世界宣告诞生

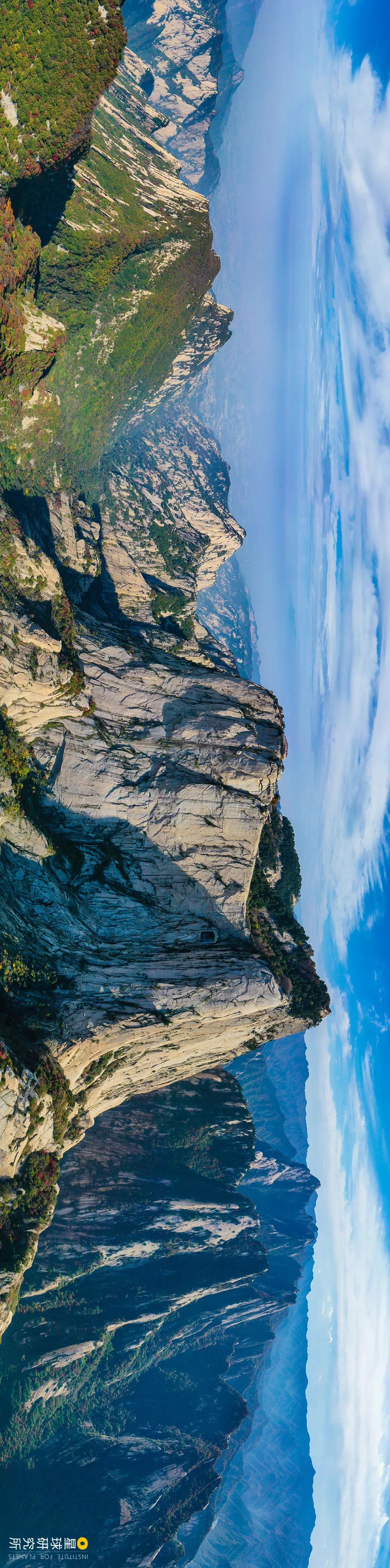

西岳华山将巨峰的壮美演绎到了极致(请横屏观看,华山的巨大山峰和宽阔峡谷,摄影师@王警)▼

但盛极必衰的规律在花岗岩的世界里同样适用无论多么高大的山峰终将像河南的嵖岈(chá yá)山一样走向分崩离析(请横屏观看,河南驻马店嵖岈山的破碎山体,摄影师@刘杰)▼

山体的抬升趋于停滞后花岗岩巨峰沿着裂缝逐渐崩塌重新变成低矮石柱直至一地碎石(嵖岈山的石柱群,裂缝贯穿整个山体,摄影师@张海勇)▼

岩石终将归于砂土花岗岩巨峰也终将夷为平地走完景观生命的轮回(花岗岩山峰垮塌夷平示意,制图@陈随/星球研究所)▼

抬升与夷平的博弈贯穿花岗岩巨峰的一生不同演化阶段的景观往往共存于同一山体

...点击头像进入主页,阅读(下)篇