伊犁河谷,名字简单,背后的故事却让人反复琢磨。新疆的心脏位置,横跨亚欧大陆,离海很远,最近的大洋都甩出去上千公里。可你要是站在河谷,看着光线劈开山峦,绿色像一条兽皮一样展开,会纳闷,这地方不是应该缺水干裂、风沙没完没了?怎么全是绿的?眼睛都被晃花了。

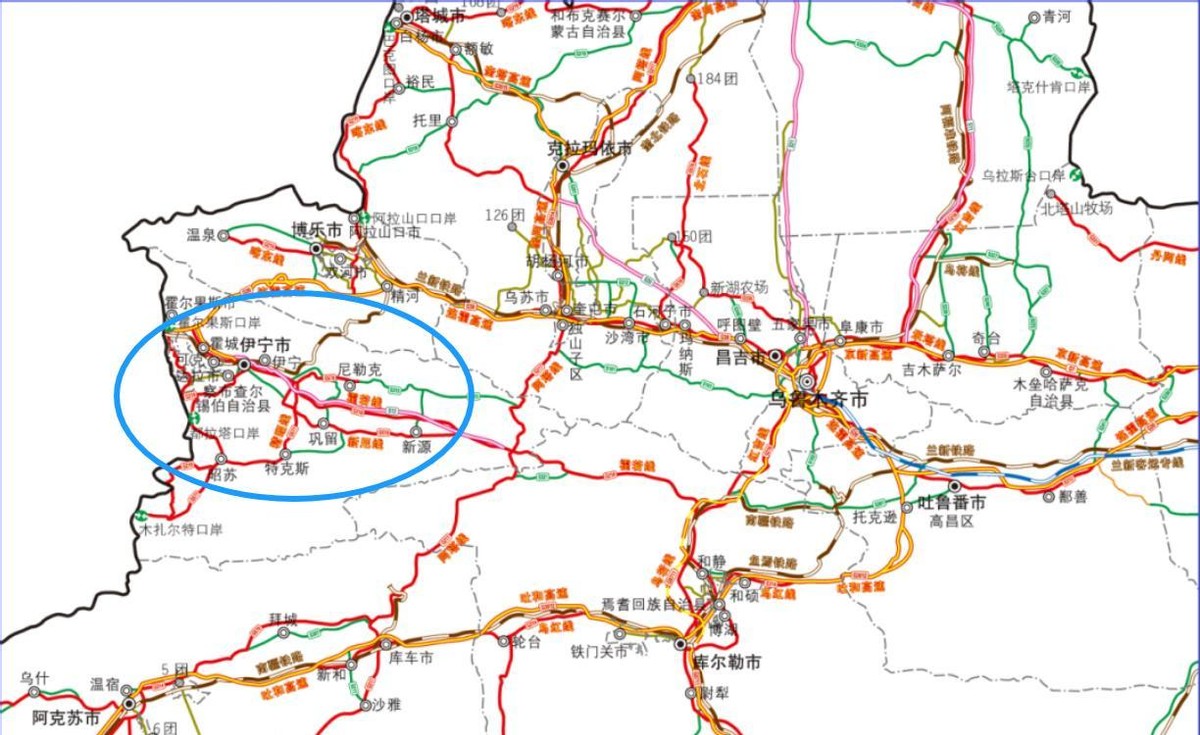

地理书说过,三面环山——南北天山和博尔塔拉山紧紧围着,地势东高西低,整体像一个张开的喇叭,对着西方。湿润的空气自大西洋一路冲关破卡,越过东欧平原和乌拉尔山,翻过中亚沙漠,几乎筋疲力尽,到了这山口突然成了贵客。全年降雨能冲到500、800毫米,不少地方直追内地南方。有人说这里比乌鲁木齐、兰州都像“江南”,说的未免夸张,可伊犁的水和土,的确扎实地养活了一州子人。

但这水不是天生就来这里开店。靠三重保障:一是高山雪线将大部分大西洋潮气截留成雪,化雪就有水。二是每年气流天天倒腾,春是水,夏也水,冬天更别说,山顶埋着的冰川,谁动都费劲。三是国家这几年做农业基础够上心,连带着地下水也不敢让人瞎抽。干旱威胁却被这个山谷巧妙地“藏”起来,藏得连想批评几句都没找到倾泻的口子,你说怪不怪?

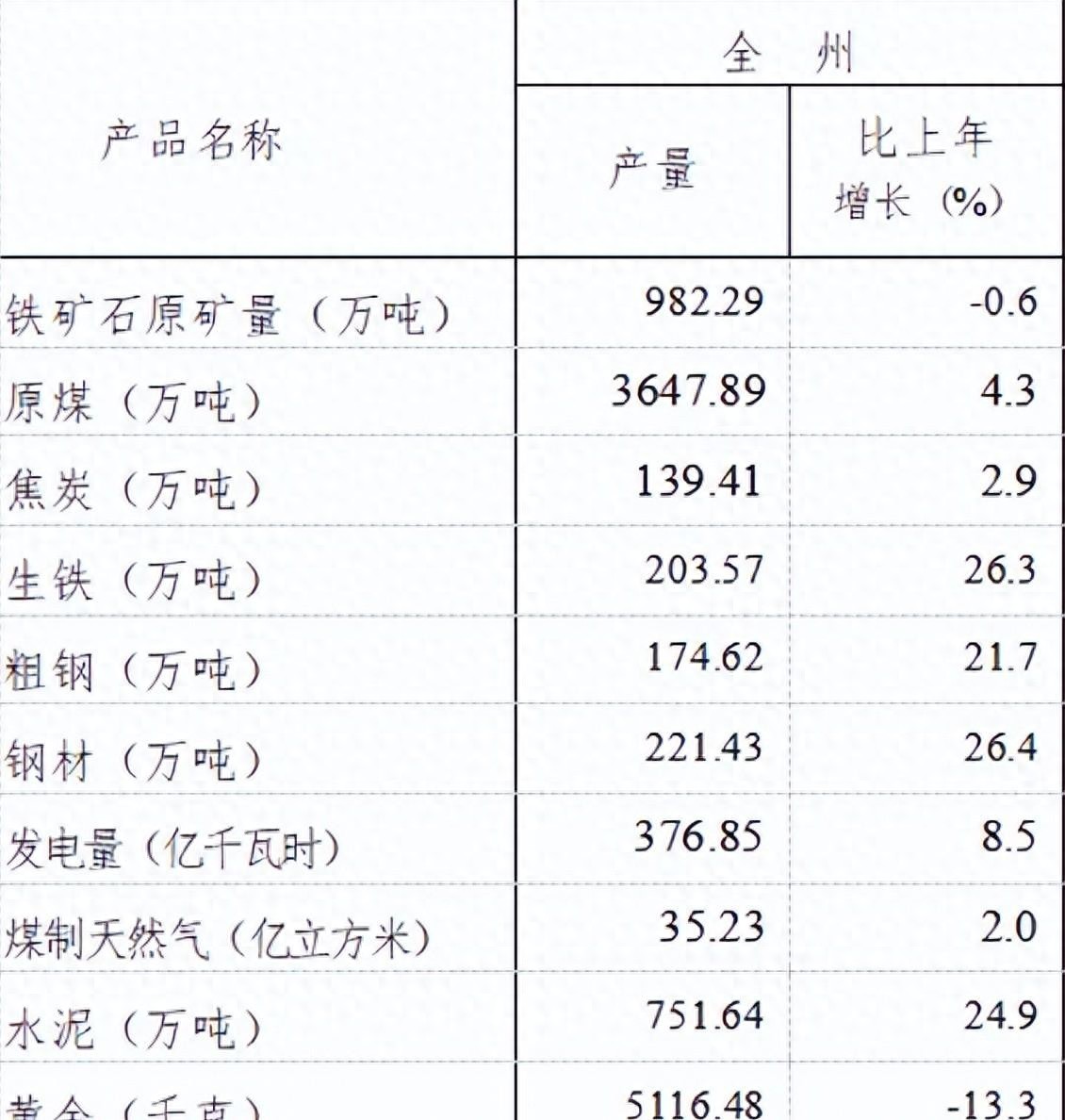

粮食是嘴,伊犁现在却成了新疆的米袋子。去查这些年的数据,全州粮食种植面积一年能飙到一千二百万亩上下,产量七百万吨级别,棉花粗算也有小几十万吨。什么薯类、油料、蔬菜,这里全是大头。察布查尔的农田现代化改造,每年动不动百万亩的高标准农田项目,说实话,南方有的地方见着都得咂摸下嘴。灌溉系统、过滤器、横平竖直延展的管网,哪怕你是外行,看了都觉得阵势大。

但伊犁的发展并不是惊天动地,只能说,慢条斯理里藏着狠劲。这里不仅守住了底线——比如防地下水被抽空,还能做到产量逐年小幅上升。外来人常纳闷,这西部角落凭什么突然产出这么多粮?其实就是靠一手保水,一手节流,油水都得算着来。

工业这块,说实话,跟东部沿海肯定是差距。你随便拉个江苏的数据,伊犁可能两个身位追不上。但要和中亚这片干旱地带的哈萨克、吉尔吉斯比比,伊犁数据都是杠杠的。其实就是因为气候地利+人口分布让它稳扎稳打。中亚人口最密集的几个盆地,比如费尔干纳、七河,其实缘由和伊犁一脉相承,高山包围,外来水汽倒灌。不过费尔干纳谷地那块地更低,更暖,宜耕地更多,历史上还爆出好几个名堂,那地方农业两千多年的老底子,哪怕战乱到现在,都能撑起上千万人的饭碗。

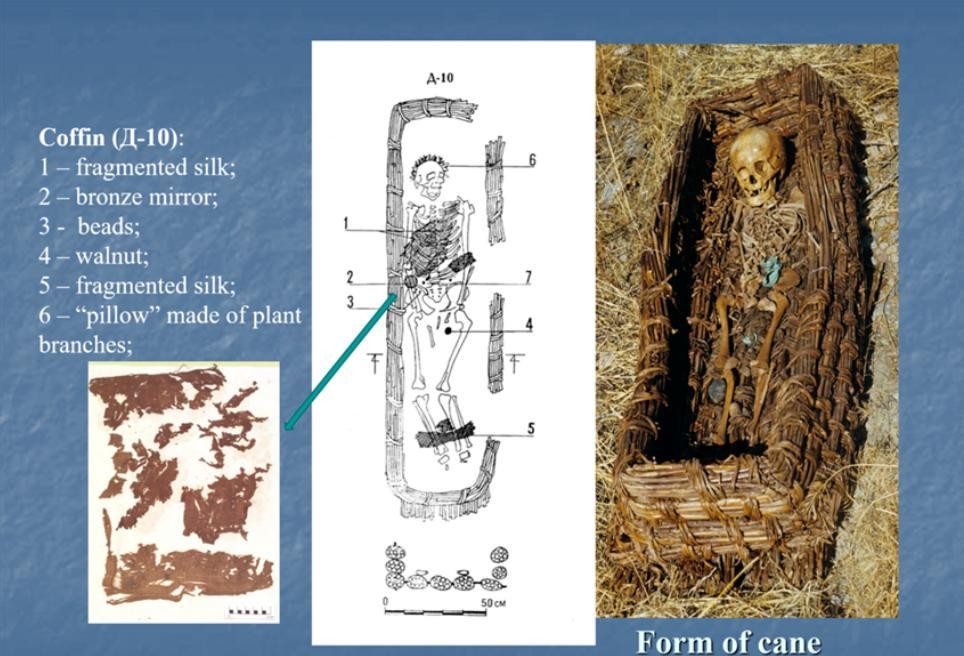

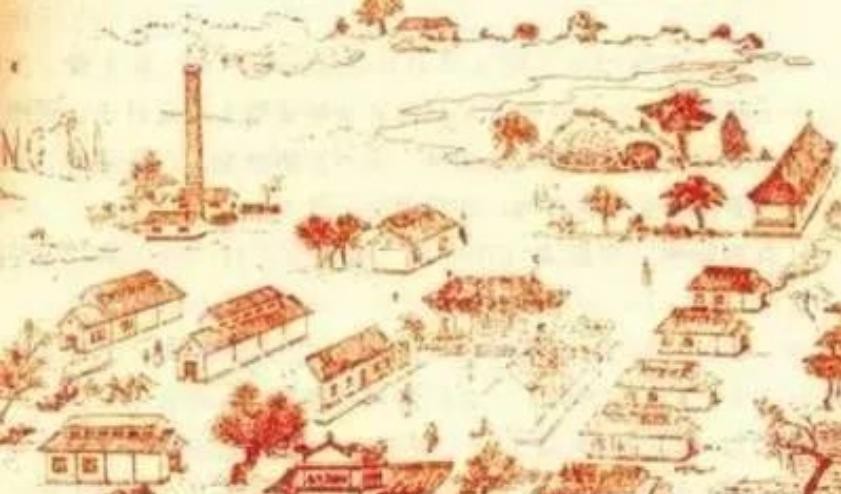

不过话又说回来,伊犁被内地看重还是近几百年的事。十八世纪前都还在跟马赛跑,游牧为主,农耕文明没底子。真正成了农耕重地,种粮大区,是新中国后大力开发的结果。哪怕无霜期只有一百五六十天,这些年有人硬是在冰雪、干旱里整出了粮贴,说残酷其实残酷,说幸运也算幸运。

忽然你会疑惑,中亚那些分裂出来的小国怎么没发展起来?费尔干纳谷地被分成三截,互相只看得见牛马,看不见合作,这日子再好,水源再多,弄成这样也只能干着急。相比之下,伊犁压根不用挤破头。自成体系,风景成群,旅游农耕随便玩。俄国人当年抢过三分之二的伊犁,可现在两国关系挺好,也没怎么再闹腾。

数据出来兜底更直观。新疆整体水量居然还能保持,粮食总量冲到两千万吨,人口两千五百万,快到顶了。你说等产量到三千万吨会怎么样?粮都多到能直接内调支援别的省,想想都觉得要变天。但真能变天吗?谁都说不好。

伊犁和北疆互相牵着,南疆这边绕过去不方便。历史更别提了,唐代、清代,这里一直扮演西征兵马的必走支点。唐高宗跟吐蕃抢地盘,走的就是这条山道。元气十足的西突厥人在这扎过营,武则天派的是韦待价,结果吃了败仗,兵败逃到伊州才缓过劲。历史记载和如今地貌叠起来,有时让人分不清是人依赖地理,还是地理捉弄人。一个地方出了什么事,总能找到当年的影子,不动声色里留下线头。

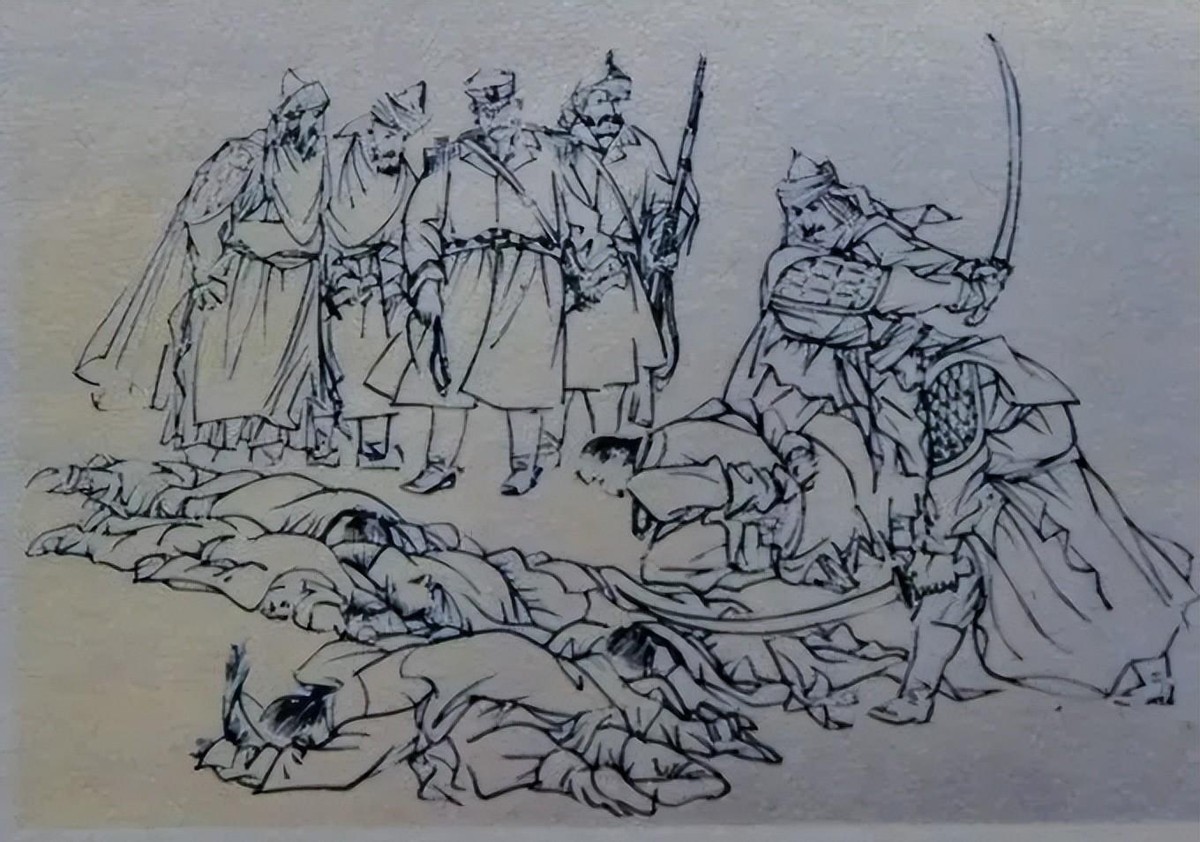

乌雅兆惠的故事不算新鲜,但每每提到都让人感叹。那时候清军撤退,准格尔反扑,兆惠带残兵从伊犁杀出重围,完全靠胆子和谋略支撑。跟着看左宗棠的例子更有滋味。西征新疆,边区苦寒,粮饷无着,左宗棠要靠各省协饷、借外债,无数人在朝堂争来争去,是放弃还是坚持。若不是左公要做“背水一战”,新疆能不能回来,还真有悬念。

而且那会儿消息闭塞,路远山高,光靠林则徐当年那些夜话经验,指望的也就是一股韧劲。结果收复新疆算迅速,伊犁却让俄国占了先。一边是中国这边装备起来,新式武器全拉出来用,一边是俄国顾不过来,只能丢了。不对,伊犁交回也不是光靠外交,背后还是边疆将士打下的功劳。

你要说这才注定伊犁河谷成了中国西北的明珠也算不无道理。但事情复杂,总有些拧巴。比如,建国以后这里成了工农业的示范点,但地理上它就更像欧亚心脏,连当年孙中山都说,要做大国,首都就得建在伊犁。想象得挺远,可现实终归脚踏实地。现在瞄准中亚宽阔市场,未来说不准。

霍尔果斯口岸,这几年人来货走更频繁。国产新能源车出境一辆接一辆,倒爷捣腾着赚快钱。这也是现实,能动就动,没人会等政策慢慢来。矿产、能源,伊犁是进得了,中亚也是出得来。不过,有时新闻说得悬乎,这贸易水分也不小。

内部交通,独库高速打通后,伊犁到南疆越来越顺溜。原来那独库公路,每年能开才五个月,车子还得抢着跑。新路出来,460公里五小时拿下,不必像过去翻山越岭。车轱辘一圈接一圈地转,想想50年前,连颗钉子都难解决,现在这场面变化就夸张得厉害。

历史长河总是这么循环,谁也说不准下一个高潮什么时候来。唐代横扫西域靠兵锋,清代靠谋略,今天靠经济实力和基础设施。每一代人觉得自己在收官,其实谁都留不下最终奖杯。

伊犁河谷水天共色,又不是无忧之地。这里气候、历史、地缘、现实,把韧性和不确定搅在一起。还是说回来,伊犁到底算不算大西北的福地?答案其实多余,每个人心里一杆秤。就看今年的水,今年的粮,今年的路,哪一条真的能一路通到天边。