堼:一个村人谁都念不准的字

不知道你有没有过这样的好奇:一张地图摊开,突然蹦出来一个从没见过的字,念不出来,也不认识。哪怕你自认字还算认得多,也栽在它这儿。你开着导航,心里嘟囔,这地儿叫“横”吗,还是“封”?偏偏路边老大爷七嘴八舌,谁都说得理直气壮。今天咱们就聊聊这么个“堼(fēng/hèng/héng/……)”字,说起来它不过是个地名里的配角,却能把读书人、村干部和快递小哥都整迷糊。

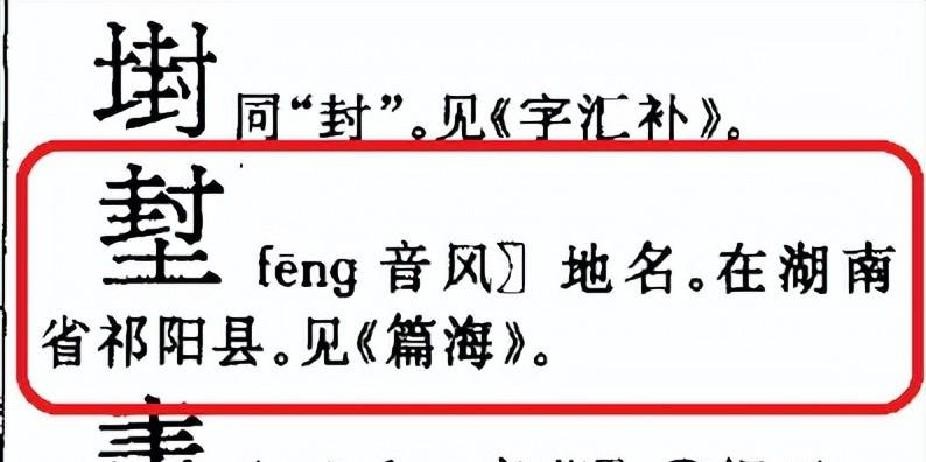

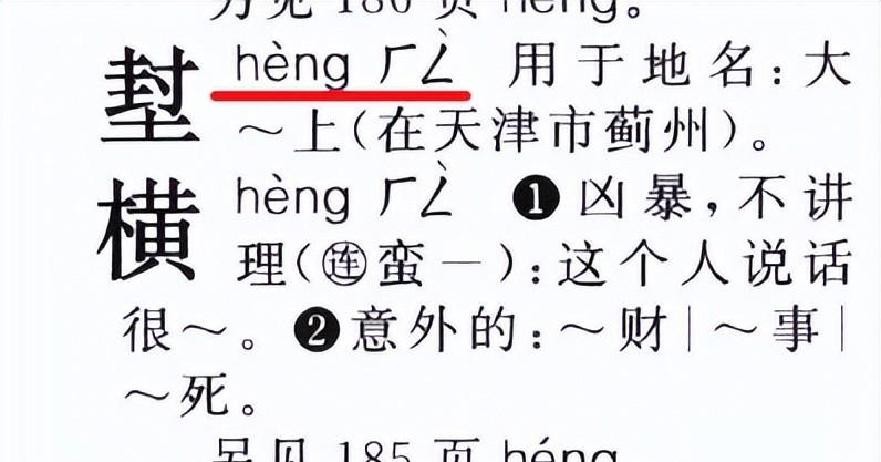

可别说你觉得这是冷知识。光在天津、河北、山东这带,一堆村、镇都带着这仨土加一个丰——堼。你搜字典吧,查遍新华大字典、各种电子词典,结果真让人哭笑不得。音,弄不明白,解释,更是一笔带过:地名用字。再精细点,可不得翻出某版《中华字海》,看到堼店在湖南祁阳的笔记;换本新华字典,标注又变成了“hèng”。

到底怎么读?这事儿偏偏没人说得清,全看出生在哪里。你要跑到河北、天津那嘎达,听人说得最多是“hèng”,但有些上了年纪的村民,叫着“héng”、“fēng”,还拍着胸脯说他爷爷也是这么叫的。别人问起,他们也只笑呵呵说:念法嘛,就像咱们家做菜,都有点自个儿的味。

我那年住在唐山老家的时候,碰巧遇见过叫“堼”的村子。地名叫大官沽堼,听说那地方四周全是水洼,村子像块突出来的硬地。有乡亲拍着地头告诉我:你看,这块高一点儿的叫“堼”,水涨了,牛羊都蹿这歇脚。换句话说,堼在那就是“高地”或者“土墩子”一类的意思。

天津宝坻有个于家堼。当地老人比我还要认真,说“这‘堼’呀,就是封土成城,咱祖上就是修了土垒,才护住了家。”手一挥,指着遗迹的方向,语气笃定得像亲眼见过似的。可你往蓟州区的大堼上村一问,说法又换了——“咱这村名,就是因为盖在大土岗上,站远了老远就能看见。”仿佛所有的地理高点,都能被命名为“堼”。天津宝坻东堼头村的老人,提起来还有点骄傲:“咱这儿当年就是大土埂头,‘堼’,就是咱村咋来的。”

有意思的是,这“堼”算是本地风水的吉字,也难怪许多地都抢着用。不是谁都“恁”自豪,地头高点儿,一刮北风冻不着。

堼,不止是个字。它其实是无数北方小村子的缩影,风水轮流转,谁能想到这么个生僻字,竟然能在地名里活成自家符号?咱们看地图,大都是一堆横平竖直,有的地名一下子就没了性格,但“堼”这种字,像个俏皮的村姑,爱闹腾。你叫它什么它都行,可它偏偏不肯按部就班,字典卡住它也没辙。

说起来,还是河北保定的堼头村更有一段说法。以前我曾经瞎溜达去过那个地界,地表冷清,村门口立块大石,上面虫咬风蚀,却还杵着“堼”“头”两个字。村里老人说,这地方汉时就有,“东南二十里个高台,三丈高,十丈宽”。再往回翻,多少人讲——刘秀(就是光武帝)打仗路过,杀出一场气势磅礴的大胜,据说当场就给将士封赏分地,大家乐得不得了,索性把后来村头叫了“堼头”,意思是“封地的头儿”。这一说,村里能沾点帝王气,鸡犬都不一般。

我那回在堼头住铺子,夜里闲得没事,跟门口大爷东扯西拉。他抱着烟锅,冒出一句:“咱这地儿啊,名字金贵,沾着个‘封’字根。”我那阵乐,问他为啥这字大家念起来都不一样?他呵了一口气——“你说念什么不都一样嘛,咱这儿念‘hèng’,那头也管叫‘fēng’,各有各的说头。”

咱们说历史,常追问规规矩矩的答案,但其实这些乡土里的名儿,未必有“标准”可循。毕竟村名是日子蹲出来的。一家人一辈子窝在这,用脚丈量地头,哪管你字典哪本怎么写?反而那些曾经发生过的故事、传下来的小谚语、过年时的鞭炮都混成了“堼”字的一部分。

也不能怪字典穷词。真要一本正经查起,“堼”也就难得有解释:地名专用。那么,我们问一声,这字凭什么只留在地名里?多少被时间刮掉尖角的字,最后都沦为“生僻”,可“堼”还赖在地图上,年年被念错,或许这就是某种另类的坚韧吧。

又想起那段聊天,大爷递烟:“小伙子,字认得多,也有认不明白的时候。可你要真想知道‘堼’到底咋念,就得多在村头和大伙儿唠唠,日子长了,自然就明白。老一辈人说,‘堼’就是高地,‘堼’也是咱祖宗留下的影子。”

总之,“堼”不是书里冷飕飕的一撇一捺,更像一口家里常用的盆,老了发锈,但谁都舍不得扔。你说它到底该怎么读、咋解释,真没个统一答案。或许,这才是它最有意思的地方吧。

地图上的生僻字终归留不住人,可有些村口的石碑、饭桌上的闲话,却烙进了一代代人心里。下回你路过河北、天津、山东,遇见这三个土巴巴的“堼”,不妨湊过去听一听,兴许还能听到另一个版本的故事呢。