1949年中国人民政治协商会议决定,北京为新中国首都。这个选择像把尺,压在地图的折痕上。城名的来路,也就藏在这条折痕里,不躲人。可这些名字,到底是怎么一步步落到纸上的?

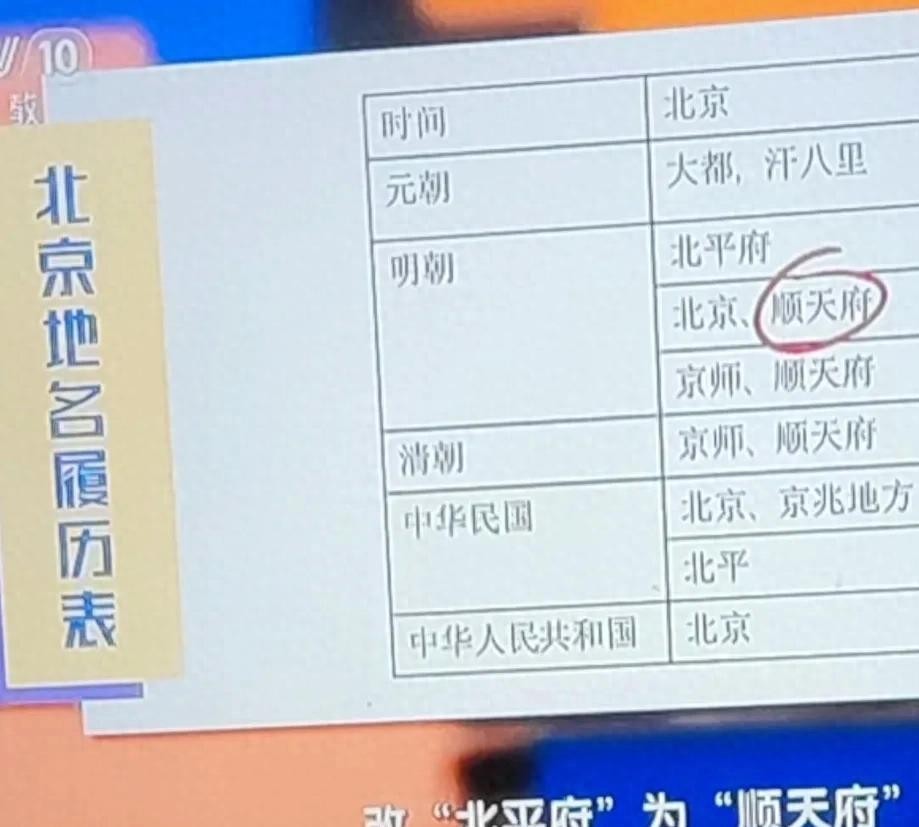

北京很早不叫北京,先是幽州,后来又叫燕京。金人修中都,元人改大都,又加了个汗八里,意思就不必拐弯。明初称北平与顺天,永乐迁都后定名北京,清朝干脆叫京师?民国时期南北两套班子轮流亮相,北洋在北京,临时政府在南京,国号、国都都在摇摆。

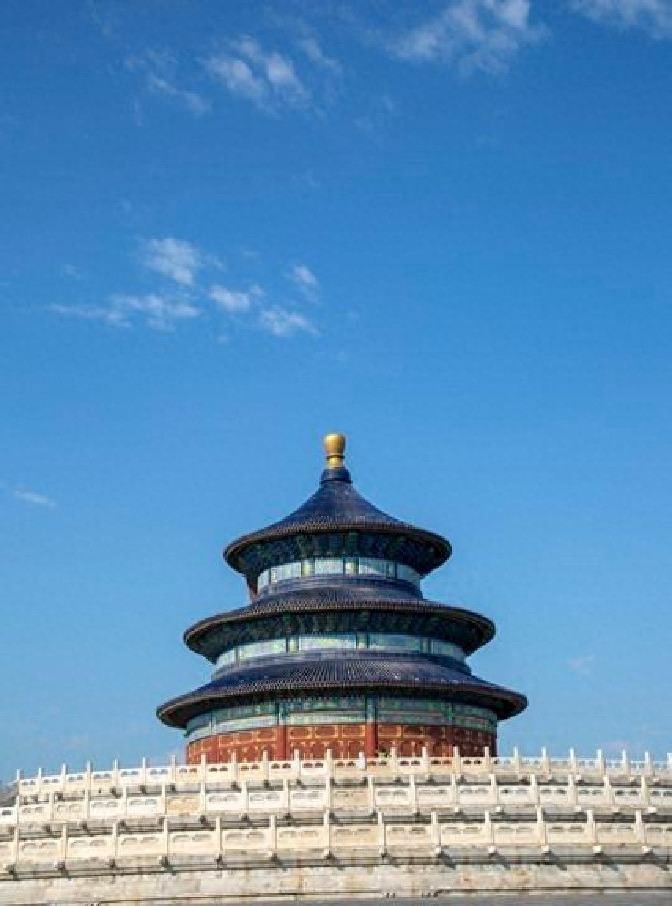

他看北京的地理,像一把钩子,挂在山海之间。背靠燕山,脚踩永定河、潮白河,关隘成串,水运能走,马道也能走。草原、平原、海口三路可以互相接力,粮饷与兵甲能跟上节奏!**这就是“能扛事”的地理。**

也有人说定都北京是清人最稳的一步。北面可以压草原,南面能压诸省,四战之地反而可静守。可话头一转,海防却被甩在身后,舟师远离要口,东南战事起得快,京畿动得慢,这又让政务骑虎难下。甲午之后,京师的防务像被海风揭开,凉。

他走到元大都城垣遗址公园,看残段的夯土与砖。风从堆土之间漏过去,带一点干爽。墙脚边的草丛,夹了一张游客的票根,潮。大都这两个字,结实,可也轻?

天津的事更直白。永乐二年设“天津卫”,说白了就是天子渡海河的渡口,这层意思当场就贴在地名上。三岔河口的流速快,三卫扼要,北运南下都要从这里过一眼。今天的津门故里,还能摸到碑刻的坑洼,海河夜里亮,桥洞底下水声紧,名字像一个勒紧的绳结?

上海的名头,从水里起。黄浦江上有上海浦,老松江府的海口,先有浦名,后有城郭,开埠之后边界再往外推,路网直直画过去。外滩的老界石还躲在墙角,石灰痕上残着线,像一条旧尺度。**看水名,多半能顺藤摸到城的起点。**

重庆先叫渝州,渝水绕着嘉陵江走,弯多。北宋年间,恭王加冕,两重喜在身,于是有了“重庆”这两个字。两江在朝天门合流,水面挤得紧,码头层层叠叠,仓门一开一合。山雨后来得急,江面起雾,他猜当时拟名的人也犹豫了一瞬吧?

华北、华中几组省名,是山与水在说话。太行山两侧分山东、山西,黄河两岸分河南、河北,洞庭湖上下分湖南、湖北,划界清楚。古代行政看交通,看军务,拿得起放得下就好!可也有人不认,说这些称呼不过顺着口头走,图个便,当不得大用,这种讲法也有点像样。

两广拆开看,是广南东路与广南西路的延续。明代分省,界限落在山岭与江海的折点上。岭南各路话音各不一样,客家、壮语、闽语各守自己的街巷,盐课与市舶局把钱粮捆在一起。广州的旧行商街一层一层,广西的边门开在凭祥,边界看着像墙,其实像市场的门帘,不一定严丝合缝?

江苏、安徽像拼字,但不是临时拼。江宁与苏州合起来叫江苏,安庆与徽州合起来叫安徽,省制真正定形,是清雍正年问的手笔。徽商的祠堂还在街巷里,木头发黑,账房间的柜格多,进出都记。漕运从淮扬下,盐票走得快,名字背后是整个分发系统的稳。

西北几省,名字里是路。甘肃合自甘州与肃州,两座驿站把丝路拴牢,驼队靠水泉点着走。宁夏的“宁”,是平定西夏后定下的一个字,卫所布开,边塞要稳住。青海以青海湖得名,水面阔,风一吹就起皱,近年公开测算面积在四千五百多平方公里左右,上下会有波动,这很好懂!

江西来自江南西道的简称,唐时铺下格局,宋元明清都沿用。福建由福州与建州相连起名,闽地山岭密,河谷挤,闽江吞吐得急,船只在潮汐里等窗。土楼贴在山脚,海边的台站守着口岸,省名像河谷里的回声,顺着走,能回到起点。

香港的“香”,有人把它连到了香木的旧运路,水道走货,船队在湾里歇脚。维港的航道深,缆绳粗,名字里就有方便的意思。葡人进澳门,经妈阁庙上岸,别人口里把这地叫成“澳门”,音一路变,写在账簿里就不动了。庙前的石刻在路角,渔船靠岸,税卡收得紧!

他不劝只在手机上翻图。地名这事,得上手。走到现场,进地方志馆,翻一册旧图,很快就明白缘故。北京有首都图书馆的地方文献中心,天津市档案馆能看老卫所图,上海市档案馆有开埠的街道册,重庆三峡博物馆把两江的航标摆在眼前。**去看路、看水、看碑,信息会自己浮出来。**

他有时觉得地名稳得像山,几百年不挪窝。转念又觉得,这些字像潮水,涨落无常,政权一换,牌匾就要换。北平、北京、北平,再回北京,像摆钟。名字改来改去,也就那样,嗯,还是。说不清,也不用说圆。

还可以添几笔。四川因宋时“四路”合成一路而名,成都府路、梓潼路、夔州路、利州路,拼成一块完整的盘子。云南在云岭之南,滇池边的城把水面护住,声音短促有力。贵州在群山里立省,贵阳近贵山,州县交织,路是真难修。又看长江与汉江交汇处,武昌、汉口、汉阳三镇长久对望,后来一起叫武汉,辛亥的火光从城楼上挑开夜色,这也是名字里藏的劲头?

有人肯定北京的必然性,说它是北方的轴心,是农耕与草原的交界,是枢纽中的枢纽。**定都北京,是地理与历史反复权衡的产物。**可也许不过是一张方便的路网图,合拢得好用,手一伸,够得着。

他绕回开头,还是那句不绕的话。名字是路标,也是旧事。看山,看水,看碑,看人的脚印,走着走着就顺了。