广西的山是饿不死人的。

喀斯特的石头缝里渗着水,水稻就在溪边扎了根,

壮人把米磨成浆,蒸出粉皮,浇上骨汤,就是一碗能扛过漫漫长路的米粉。

秦朝的戍卒带着中原的麦种来,发现这里的水太野,麦长不好,

倒把米粉越做越精,桂林米粉的卤水,三十多味料要熬足十二个时辰,

像极了那些在岭南山里熬日子的人。

酸笋的味道能飘出半条街。

以前兵荒马乱的年月,新鲜菜放不住,壮家阿妈就往坛子里塞笋子、豆角,撒把盐,封紧了,能吃到来年开春。

现在柳州人把酸笋丢进螺蛳汤,辣得人直咂嘴,

倒像是把祖辈藏在坛子里的日子,都咕嘟咕嘟煮成了热闹。

三月三的歌圩上,米酒坛子敞着口。

老人说以前赶圩,后生哥唱赢了歌,阿妹就舀一瓢酒递过去,酒里漂着的野菊花,是山里头最直白的情意。

现在宴席上摆满了荔浦芋扣肉,芋头吸足了肉香,像极了这片土地,把汉人的烟火和壮人的山歌,都炖得烂熟。

六堡茶

这茶啊,得用苍梧山上的老茶树叶子,

经过杀青、揉捻、堆闷,再搁竹篓里慢慢发酵,像极了广西人闷声发大财的性子。

你瞧这茶汤,红得跟木棉花似的,喝一口,槟榔香在舌尖打转,又像松木烧过的烟火气,后头还藏着蜜糖的甜。

老茶客说,这得陈上十年八年,才能出真味。

现在工艺变了,离地发酵干净卫生,可那股子野劲儿也淡了些。

不过要是你到六堡镇,还能瞅见老师傅用竹篓压茶,那手艺,跟祖辈传下来的一样。

这茶啊,不光能喝,还能存。

越陈越香,跟广西的山水似的,越品越有味道。

凌云白毫

这名字带股子山野气,叶背的白毫像撒了把碎银子,老茶客喊它"白毛茶",透着股子亲热劲。

乾隆年间就有的老茶种,

岑王老山那片野茶林,树高能蹿到九米,活脱脱茶树里的"祖宗辈"。

泡开一杯,嫩黄茶汤里浮着白毫,像撒了把星星。

头口微涩,转瞬就涌上板栗香,甜得像山涧里的蜜。

老茶农教法子:水温别太烫,85度最好。

这茶耐泡得很,四五泡还有余香,茶渣晒干了塞枕头里,夜里做梦都是甜的。

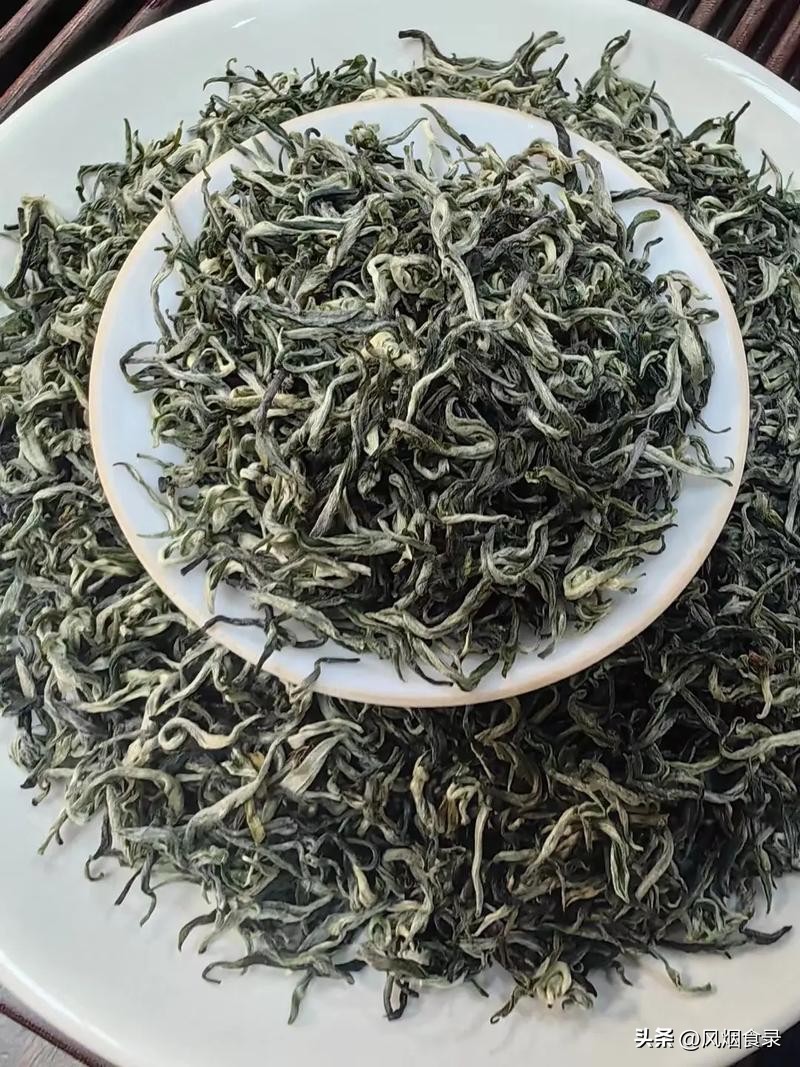

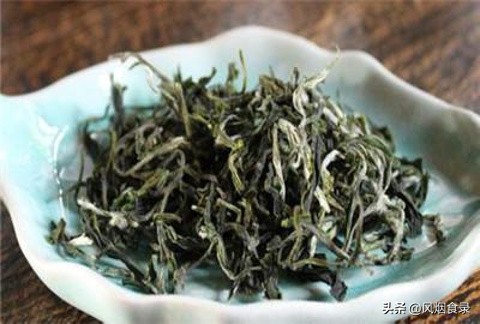

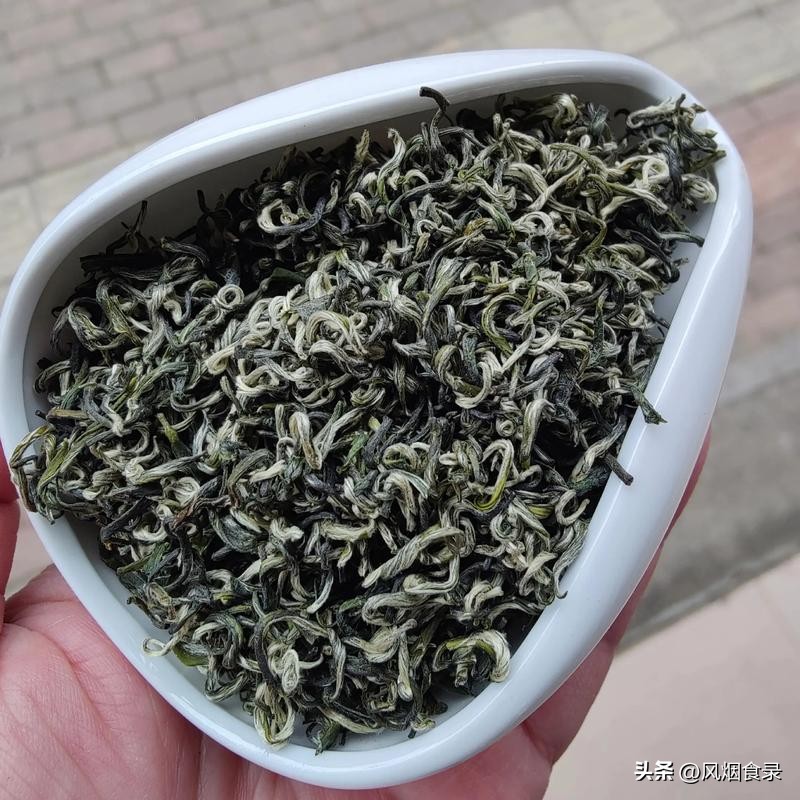

覃塘毛尖

说起它的历史,那可得追溯到清朝,

平天山那片地儿,古茶道、野生茶林,千年茶韵可不是吹的。

外形条索肥嫩紧结,白毫显露,色泽灰绿光润,看着就招人喜欢。

泡上一杯,汤色黄绿清澈,香气清高持久,喝一口,滋味浓厚回甘,鲜爽醇厚,就跟吃了蜜似的,甜丝丝的。

叶底肥厚、黄绿亮,这可是好茶的标志。

当地人都爱喝这茶,一句“这茶真是够力!”就能听出他们对覃塘毛尖的喜爱。

覃塘毛尖,这茶不仅好喝,还有文化底蕴,真是咱们广西的骄傲。

桂平西山茶

唐代的僧人从江南背来的茶种。

到了明朝,西山的和尚尼姑们把茶当禅修课,炒茶时抖、翻、滚的手法,

比念经还利索,茶香混着梵音。

这茶条索细得像绣花针,黛绿的毫尖闪着光,用西山乳泉水一泡,汤色碧得跟翡翠似的。

春茶有兰花香,夏茶带梨子甜,秋茶醇得像米酒,冬茶则藏着莲花的清气。

最绝的是耐泡,五六道水下去,舌尖还回甘,像咬了口熟透的青梅。

清明前后采一芽一叶,摊青七八小时,杀青时锅温先高后低,

揉捻要揉出九成条。

初炒用“拉、捺”手法塑形,烘焙分两段,最后复炒提香。

开山白毛茶

乾隆爷下江南时喝过一口,当场拍案:“一品开山茶,天下无佳茗!”

这茶,条索紧细匀整,白毫像撒了层糖霜,冲泡时芽尖立着,汤色清绿透亮,活脱脱“玉花浮”。

喝第一口,微苦?别慌,等几秒,甘甜“唰”地窜上来,满嘴生津,还有股苹果香在鼻尖打转。

老茶客说:“这茶耐泡,三五泡后甜味还在舌尖打滚。”

制作工艺也讲究,摊放、杀青、揉捻、搓团,全手工。

当地人管这叫“功夫茶”,杀青得高温闷,把水蒸气锁在锅里,保住翠绿色。

瑶族阿婆边炒边哼山歌:“火候要稳,手劲要匀,茶香才勾人。”

如今,开山白毛茶成了地理标志产品。

横县茉莉花茶

王济在《君子堂日询手镜》里写"四时常花",说的就是横州人早把茉莉当篱笆种。

双瓣茉莉在烈日下开得轰轰烈烈,云南大叶种茶坯裹着花香窨足七次,

冲出来汤色金亮,第一口就呛得人鼻头发痒,接着是蜜糖般的回甘。

"细弄,得闲来屋企饮茶!"茶农阿婶蹲在花田里摘花,指尖翻飞如蝶。

她们凌晨三点摸黑摘花,花瓣还沾着露水就送进茶厂。

这种用命拼出来的鲜灵,机器替不了,非遗名录里白纸黑字写着呢。

昭平茶

早年间象棋山的烧炭翁从悬崖挖回茶苗,用竹筒焙出第一缕香,

自此“客来奉茶”的规矩便刻进了昭平人的骨血里。

老辈人讲,这茶是八仙对弈时撒落的仙丹变的,泡七天都不馊,

喝一口能尝出山涧的凉、云雾的软,还有烧炭翁搓茶时哼的采茶调。

昭平茶分两路,绿的是春山,红的是晚霞。

绿茶揉成银针,开水一激,栗子香裹着山泉的甜就窜出来,喝到第三泡,舌尖会泛起蜜;

红茶则像被夕阳染透的绸子,金毫浮在琥珀汤里,暖得人后颈发烫。

当地人最懂行,总说“未过清”的明前茶最金贵,

清明前摘的芽头,用炭火焙出太阳味,泡开能看见整个春天在杯底舒展。

龙脊茶

打宋朝起就跟着壮族瑶族阿公阿婆在梯田边安了家。

乾隆爷那年头,它还当过贡品,石碑上刻着“龙脊茶,贡品也”,

现在还是国家地理标志产品,中国二十八大名茶之一呢!

采茶讲究“一芽一叶”,早春露水没干时就下手,杀青、揉捻、烘焙,全靠老茶工的手艺。

泡出来的茶汤,绿得透亮,喝一口鲜爽得舌尖打颤,

回甘能甜到嗓子眼,连泡五道水还香得跟头道似的。

南山白毛茶

据说,明朝建文帝逃难时埋在南山应天寺的七株茶苗,

六百年过去,茶芽上的白毛仍像当年皇帝袍角的银线,在日光下泛着冷光。

这茶采得金贵,清明前只取一芽一叶,

杀青的铁锅烧得发蓝,茶青倒进去“滋啦”响,

老茶人双手在锅里揉茶,力度稍重就碎,轻了又揉不出荷花香。

冲开的水刚倒进杯,热气裹着蛋奶香就窜出来,茶汤绿得透亮,像把整片南山竹海都煮进了壶里。

第一口下去,舌尖先尝到鲜,接着是回甘,喉咙像被山泉洗过。

平乐石崖茶

话说唐代李商隐在平乐当郡守时,就爱拿它配曲池水煎茶,留了句"小鼎煎茶面曲池"的诗。

早年间跑船的广州佬最认它,

船工泻肚子泡一碗,苦得皱眉,甜得窜舌,比药还灵。

这茶树专挑石崖缝扎根,猴子都难摘,所以又叫"猴摘茶"。

如今非遗手艺传承人欧师傅还守着柴火铁锅,揉捻炒制四遍,条索像虾米弯着,墨绿墨绿的。

泡开是翡翠汤,先苦后甜,甜得能黏住舌头,还带股马蹄香。

你若来平乐,记得学船老大那句:"老郎中,来碗石崖茶!"够劲!

喏,茶缸蹲在炭盆上咕嘟着,烟气燎得人眯眼。

老哥,别光闻啊,递个碗来!

他咧嘴笑,三指捏着粗瓷碗沿,滚烫的茶汤冲进去,浮沫打着旋儿。

“尝尝,石缝里熬出来的味儿,跟咱日子一个德性,苦后头藏着甜头咧。

你接过来,碗边烫红耳朵,一口下去,从喉头暖到脚底板。

窗外,不知谁家的酸笋味又飘了半条街,混着柴火气,

日子就这么厚实地煨着,像那坛老茶,越陈越有劲道。