东林大佛--江西省九江市庐山

李灶生(自己改名)

2024年10月13日

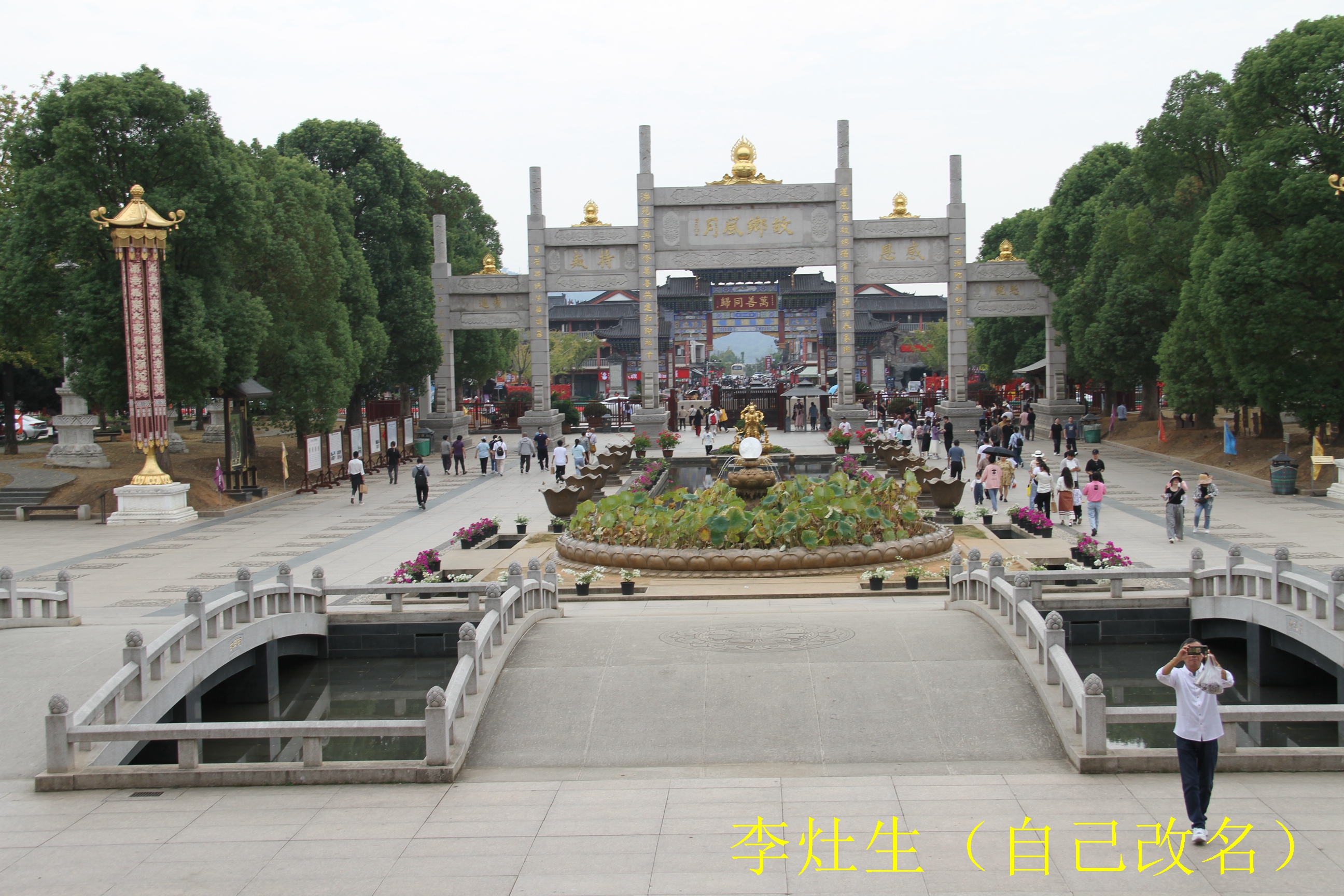

“万善同归”牌坊

拥有世上最雄伟壮观阿弥陀佛圣像的寺院——东林寺净土苑。江西省九江市庐山中国及全球第一高阿弥陀佛像东林大佛。西方极乐世界是阿弥陀佛发宏愿所创,是信奉净土宗往生的彼岸。阿弥陀佛也是众生最熟悉的一尊佛,家家弥陀佛,户户观世音,见到阿弥陀佛法相也倍感亲切熟稔。

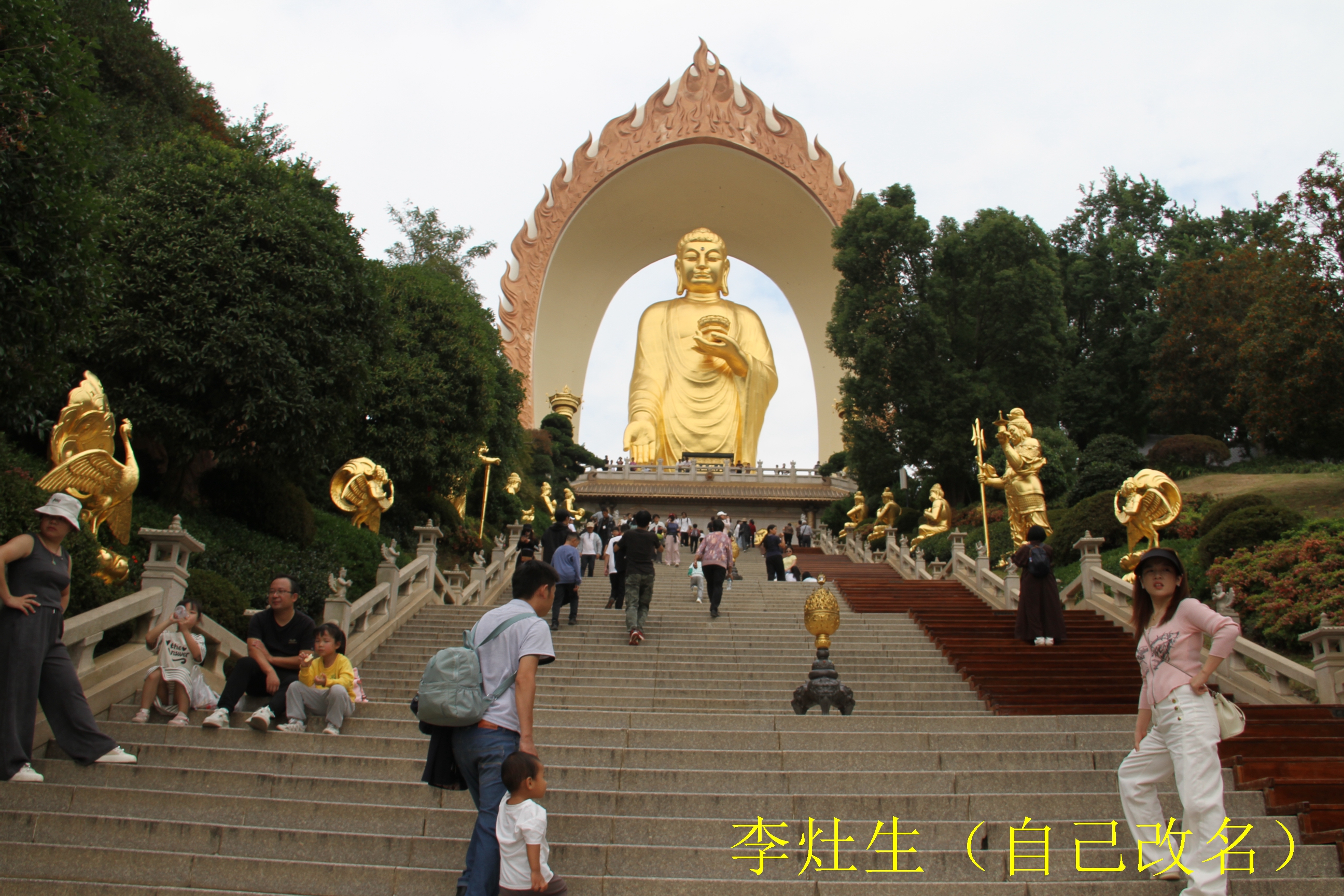

东林大佛:位于中国江西省九江市星子县温泉镇的庐山山麓,是佛教净土宗的发源地(东林寺)的标志,是中国及全球第一高阿弥陀佛像。

北依庐山主峰,群山环抱,山水相连,弥陀坛城,净宗道场,朝圣胜地,是一方集朝圣、修行、弘法、教育、慈善、安养为一体的净土。

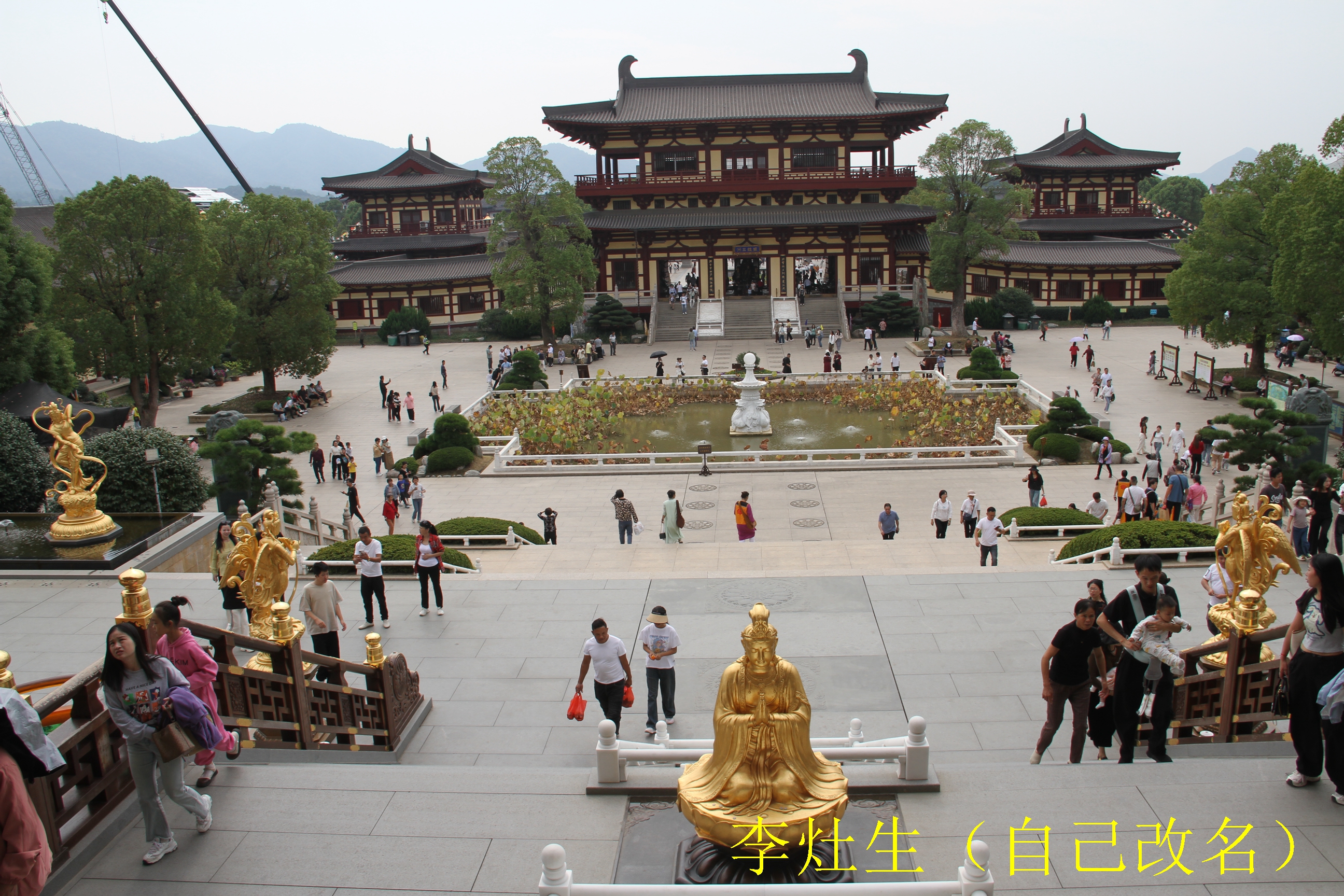

东林寺净土苑建筑格局,采用中国古代山林建筑群经典的空间层次布局方式,使整个苑区依山就势。核心景观“东林大佛”坐落在整个苑区中轴线最高处。沿中轴线依次为天王殿、极乐殿、光严塔、大雄宝殿、信愿路、拜佛台、接引桥、极乐路、大佛台等。苑区空间开合有致,相得益彰。其间以钟鼓楼、登山阶梯、服务区等相互连接,形成一个既错落又呼应的空间整体。朝礼之路由缓渐陡,其间有虹桥飞跨,衔山接路,直至宽阔的拜佛台前。

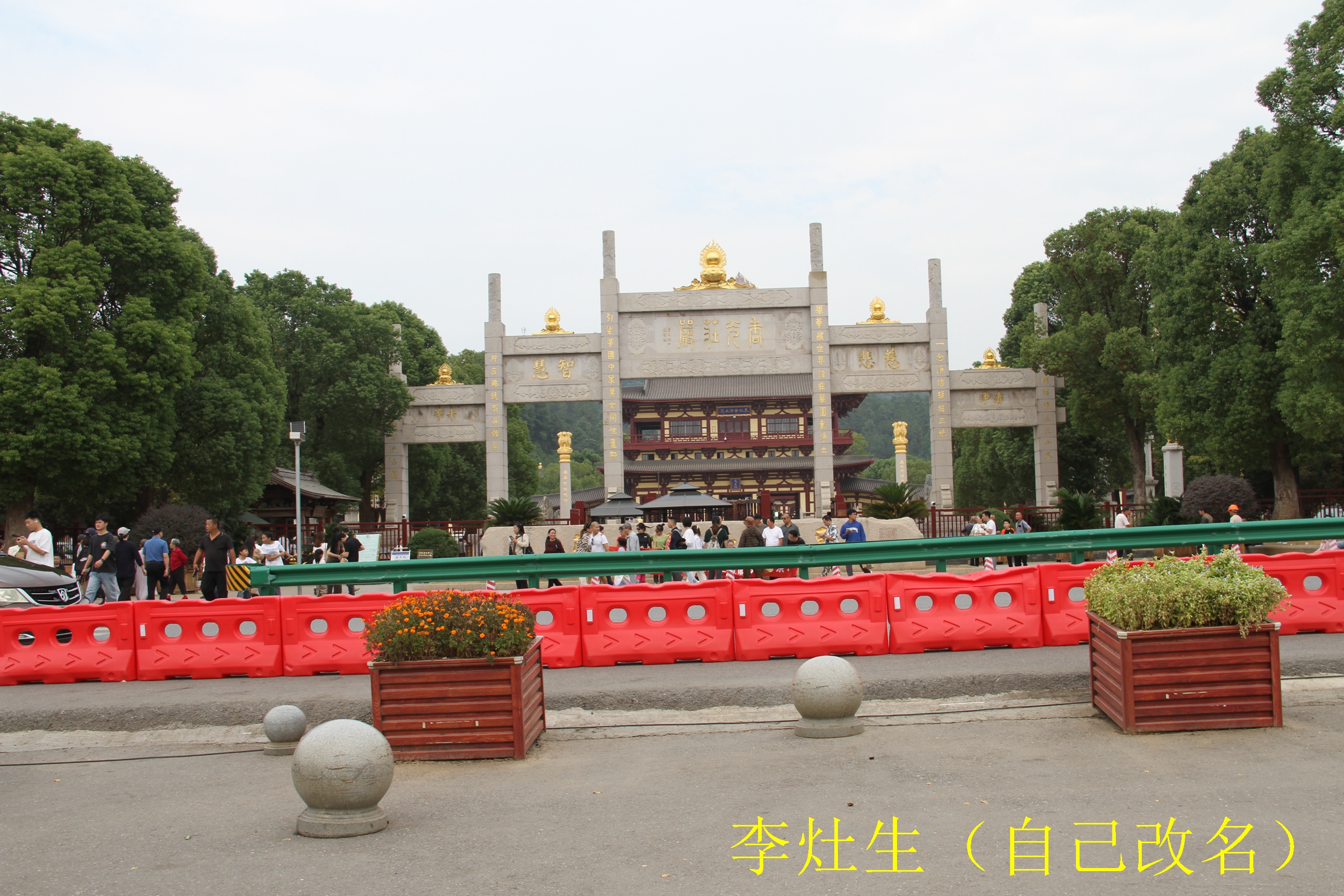

最前端是寺院的牌坊,五门六柱,大理石雕刻,规模宏大。中门上书“香光庄严”四个金色大字,上面的对联:举华藏世界之庄严圆彰浄土,引娑婆国中众男女同往莲邦。

华藏世界是佛教中描述的一个庄严净土,它包含了无数的世界,其中包括我们所在的娑婆世界和西方极乐世界。

在佛教经典《大方广佛华严经》中提到,华藏世界是以莲花为象征的广大宇宙,其中包含了微尘数般的众多世界。这个世界超越了生灭的相对世界,是无生无灭、清净常住的绝对世界。华藏世界的最下层是风轮,风轮之上有香水海,香水海中生出大莲花,而这朵大莲花中则包藏了无数的世界。在这个世界中,众生可以通过修行达到内心的转变,逐步超越,最终达到至善圆满的状态。

右边“慈悲”,左边“智慧”。对联:一念净信,顿越三只;片言佛号,齐等诸圣。

右边“清浄”,左边“平等”。对联:愿将东土三千界,尽种西方九品莲。意思是菩萨发愿普度众生,愿力广大,普愿三千大千世界的众生,都能够念佛,处处都是念佛人,人人九品往生西方极乐世界不再受苦!

寺院的牌坊后面:

牌坊的背面,中间是印光大师的手迹“故乡风月”,“故乡”代表极乐世界,“风月”代表一切众生本具的佛性——本地风光。两侧的六根经幢上刻有阿弥陀佛四十八大愿;水景代表极乐世界的八功德水;大莲华则表达上品上生极乐国。

右边“感恩”,左边“持戒”。

对联:莲风广被,总摄群机,复归清泰家乡;净苑肇兴,同修万善,共建和谐社会。

对联:一句弥陀,别启玄关;买石云饶,移花蝶至。

对联:一念净信,顿越三只;片言佛号,齐等诸圣。

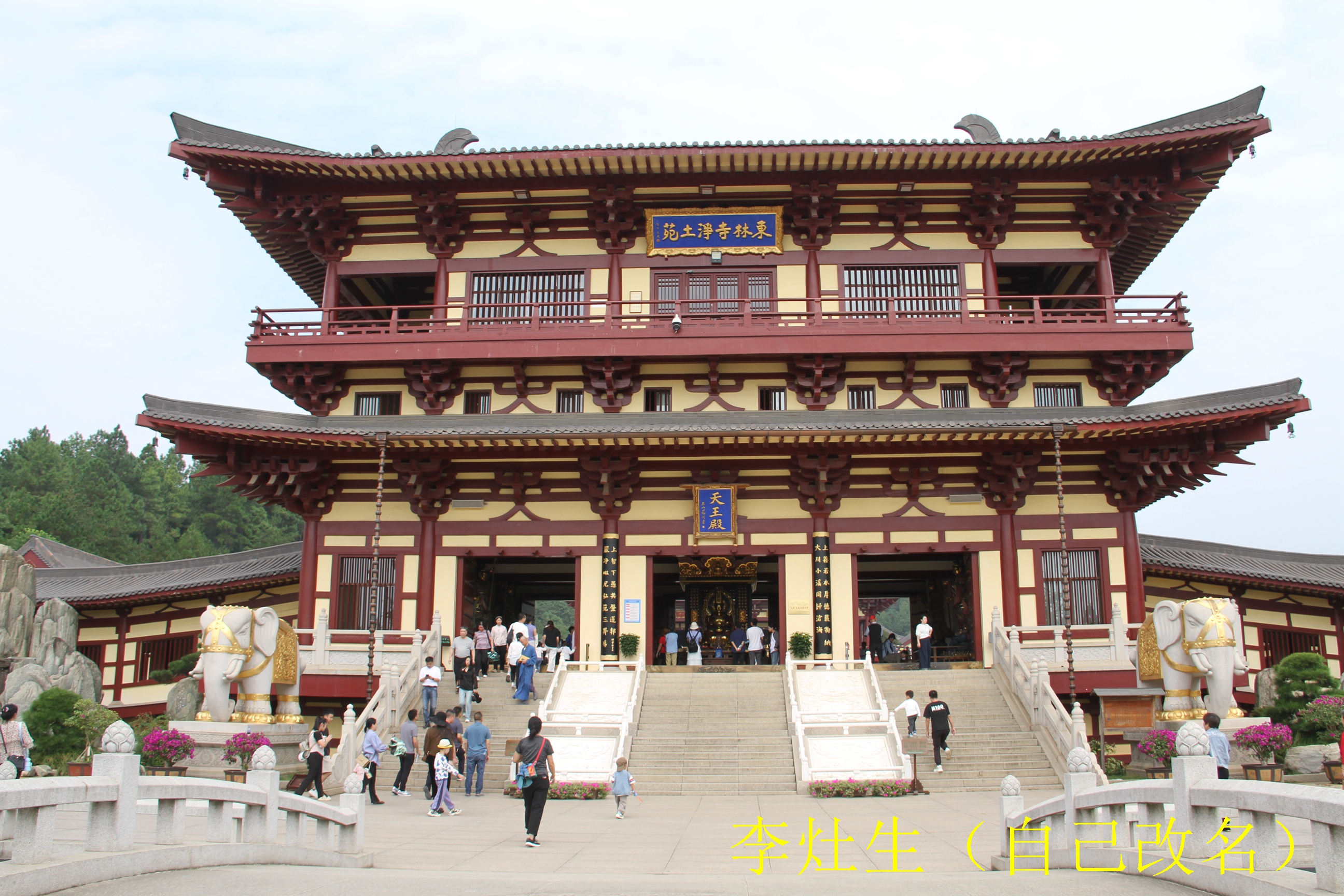

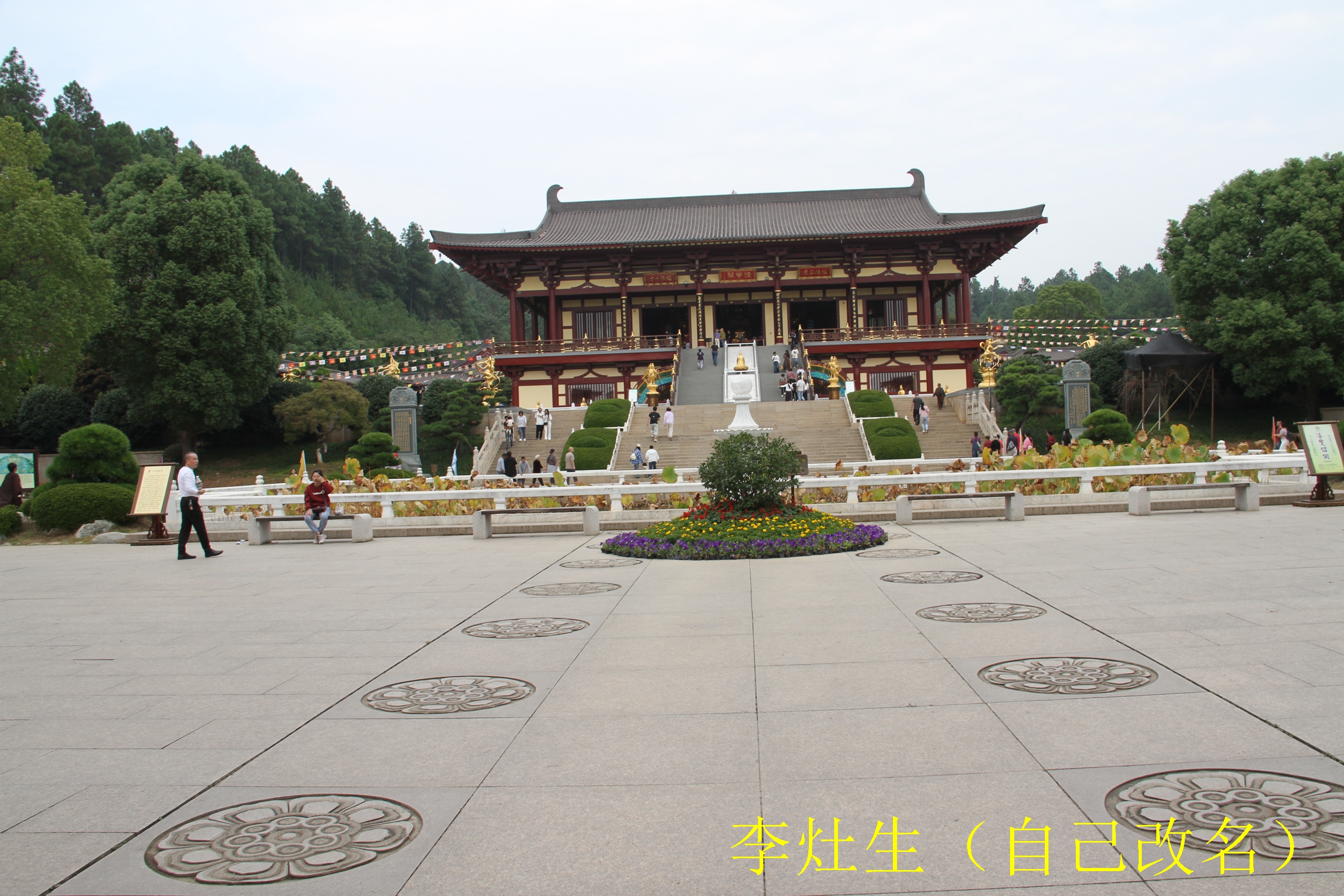

迎面是一个宽阔的广场,中间有莲池,池中有一善财童子的金身塑像,面容活泼,造型可爱,双手合十拜向天王殿,身上襟飘带舞,金光闪闪,灵动十足。

中轴线上的第一座殿宇是天王殿,仿唐建筑,重檐顶,最上屋檐下悬挂“东林寺净土苑”匾额,第二重屋檐下悬挂“天王殿”匾额,门前有两只石雕大象,勇猛稳健。最别具一格之处是殿宇旁两座山水景观,上书“竺乾梵音”和“匡庐莲光”,示意净土法脉从天竺的灵鹫山传到震旦国庐山东林寺,是夸越时空的传承。

“天王殿”匾这几个大字居然是眉山苏轼提的。

天王殿上面有“东林寺浄土苑”匾。

天王殿前两边柱子上还有一首楹联“上善若水,厚德载物,纳大川小溪同归沧海严净毗尼,弘范三界,导上智下愚共登莲邦”。

苏轼在西林寺作的《题西林壁》,但是他在这里也住了一晚,提过一首绝句《宿东林寺呈总禅师》“溪声便是广长舌,山色岂非法净身。夜来八万四千偈,他日如何举似君”。这首诗虽然不及《题西林壁》那么出名,但是在信佛的人看来更加富有禅理,可惜我不懂。诗仙李白在东林寺的三笑堂里听到了“三笑虎溪”的传说后,留下了名篇《别东林寺僧》“东林送客处,月出白猿啼。笑别庐山远,何烦过虎溪。”历代名家更是创作了多幅《虎溪三笑图》,被世人珍藏。

天王殿内中间神龛供奉弥勒佛,这里的弥勒佛莊严,不是满面笑容,栩栩如生。以笑脸和大肚表达佛家的思想观念的那些,天王殿,又称弥勒殿,是佛教寺院内的第一重殿,殿内正中供奉着弥勒塑像,左右供奉着四大天王塑像,背面供奉韦驮天塑像,因此得名。天王殿最初多见于净土宗寺院,中国禅宗本不供弥勒。但两宋之后中国佛教出现禅净双修的局面,天王殿开始出现在大部分中国寺院里。

两旁还有四大天王的站立塑像,脚踏妖魔鬼怪,手持法器,身材伟岸,孔武有力镇守四方(东方持国天王,南方增长天王,北方多闻天王,西方广目天王)。

背后是大护法韦陀菩萨,手持金刚杵的坐姿法相,面容俊朗,神情威严,身着气派靓丽的铠甲,目视前方,守护寺宇安宁。

天王殿内中间龛弥勒佛后面是韦陀菩萨。韦陀菩萨想要成佛还有很久远的时光。作为护法,其职责为护法安僧,护持诸佛出世。被供奉在寺院入口处的天王殿,也是为了纪念其宏大的誓愿。

韦驮(Skanda)又名韦驮天,本是婆罗门的天神,后来被佛教吸收为护法诸天之一。在中国寺院通常将之安置在天王大殿弥勒菩萨之后,面对着释迦牟尼佛像。

韦陀菩萨是佛的护法神(佛教中另外还有一位护法天神韦天将军)。相传他姓韦名琨,是南方增长天王属下八大神将之一,位居32员神将之首(四大天王每人手下有八神将)。有的人把韦陀与韦天将军相混)。据说,在释迦佛入涅时,邪魔把佛的遗骨抢走,韦陀及时追赶,奋力夺回。因此佛教便把他作为驱除邪魔,保护佛法的天神。若人发愿造印图文一张,乃至千万张,无病延年,菩提心不退,功德无量矣!

韦陀菩萨的形象也代表着寺院的规格:若韦陀菩萨将降魔杵扛肩,表示为大寺,可招待云游僧吃住三天;若韦陀菩萨将降魔杵平端,表示为中寺,可招待云游僧吃住一天;若韦陀菩萨将降魔杵杵地,表示为小寺,无能力招待云游僧吃住。

东林大佛韦陀菩萨将降魔杵杵地,表示为小寺,无能力招待云游僧吃住。

天王殿后面门的两边对联:护法安僧广演如来殊胜教,利国福民襄赞盛世鸿伟猷。门楣:“三洲感应”匾。

七宝莲池中心有一根汉白玉蟠龙柱,柱顶有一方玲珑宝塔,塔尖上置有一颗晶莹剔透的摩尼宝珠,象征阿弥陀佛的心王,从心王里显现八功德水。

穿过天王殿,就来到“七宝莲池”广场。

七宝莲池表达极乐世界的七宝池、八功德水。池中遍布四色莲华,夏日尽显清雅之气,冬日则展残荷之美。

穿过天王殿,西方三圣

拜过天王殿,就到中轴线上的第二座殿宇极乐殿,殿前有七宝莲池,池中布满莲花,池心有一汉白玉雕刻的龙柱,柱顶有一玲珑宝塔,塔尖有一颗晶莹剔透的宝珠,光耀四周,美不胜收。

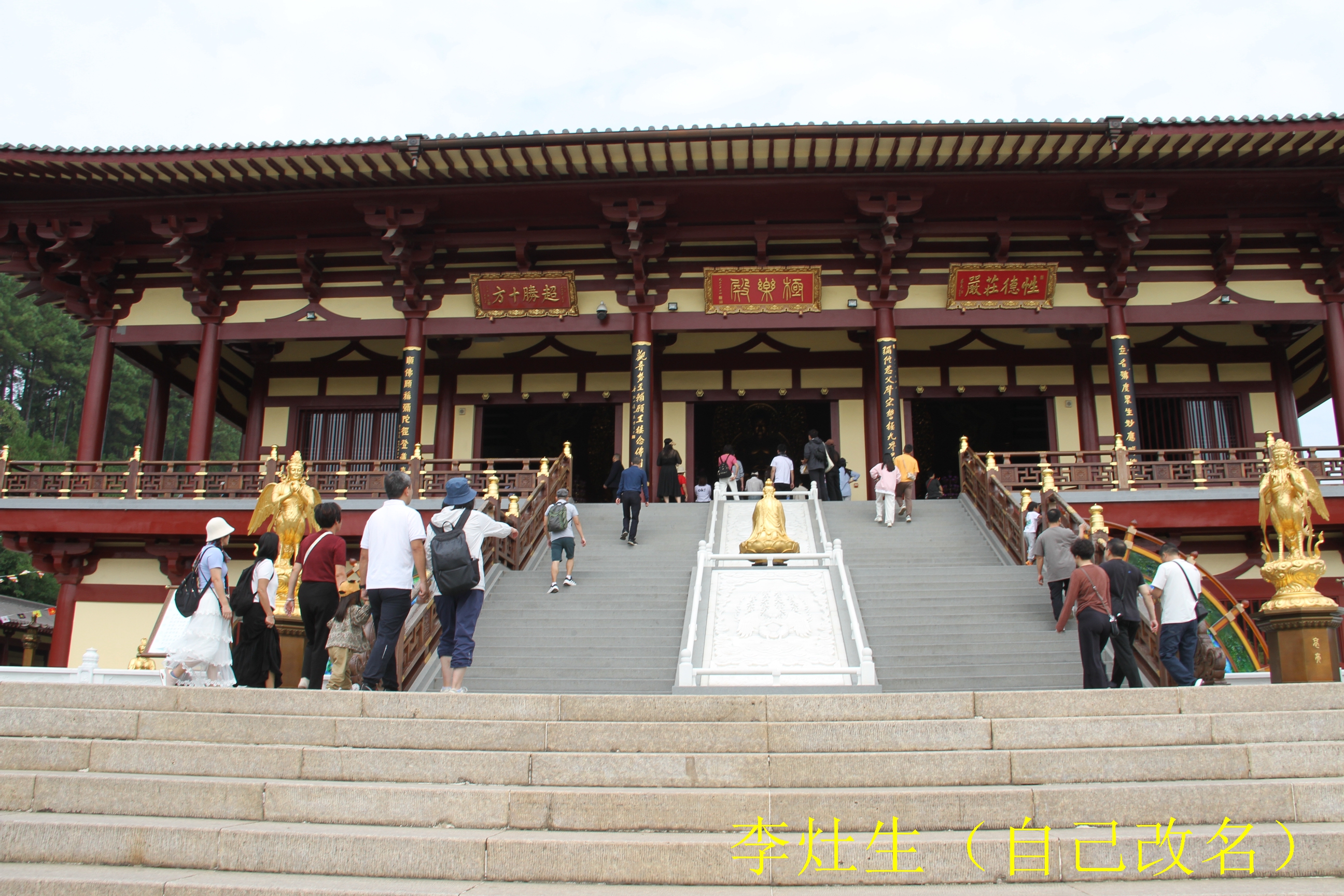

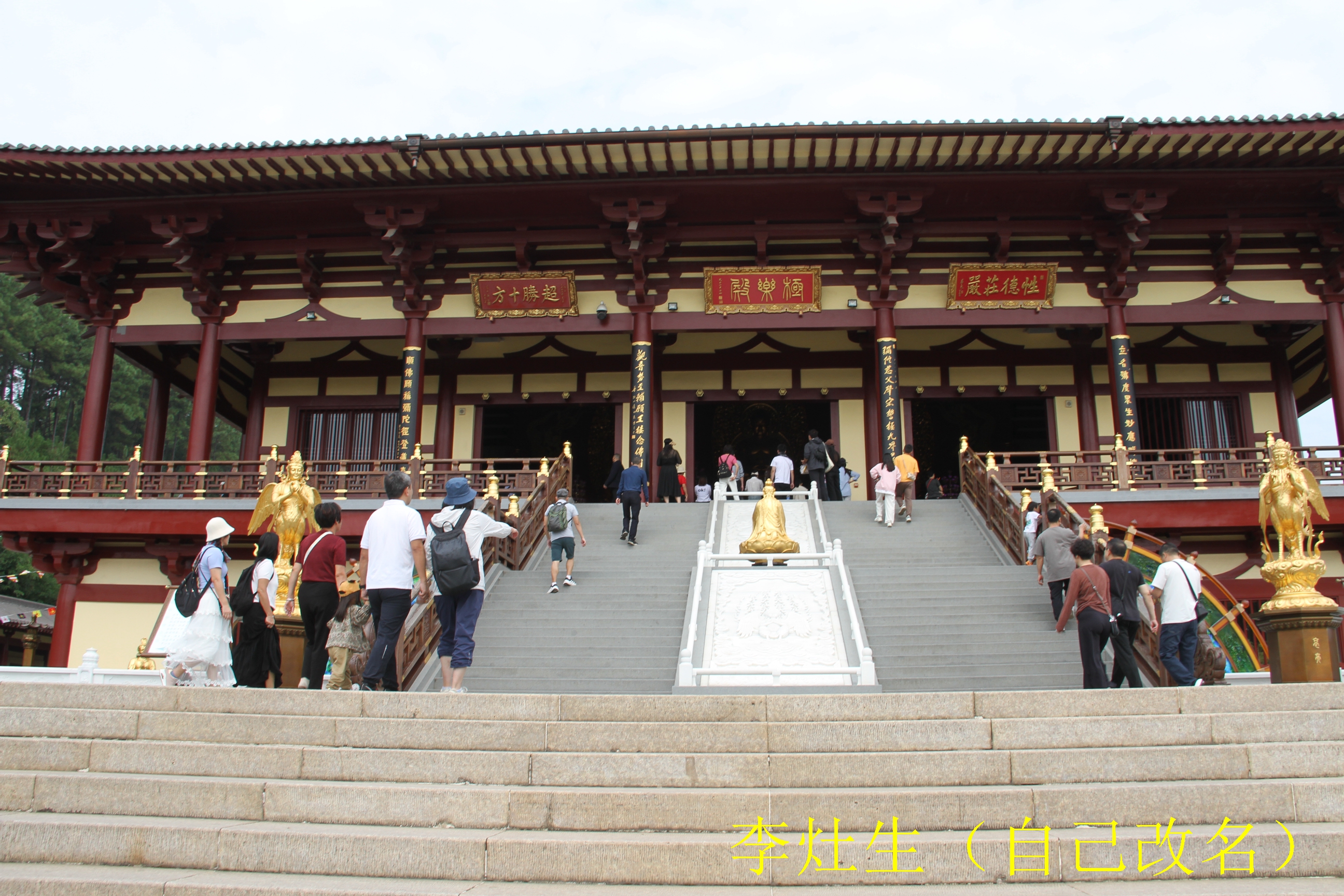

极乐殿非常壮观,宽阔的台阶从大殿延伸下来,气派庄严。殿内供奉西方三圣金身法相,居中阿弥陀佛结跏趺坐于莲花宝座上,手结禅定印,两侧是观音菩萨和大势至菩萨,手持莲花,神情慈悲威严。藏红色基调的殿宇配上金光闪闪的圣像,显得佛光四射,富丽堂皇。

出了极乐殿后门,

拜过天王殿,就到中轴线上的第二座殿宇极乐殿,殿前有七宝莲池,池中布满莲花,池心有一汉白玉雕刻的龙柱,柱顶有一玲珑宝塔,塔尖有一颗晶莹剔透的宝珠,光耀四周,美不胜收。

极乐殿非常壮观,宽阔的台阶从大殿延伸下来,气派庄严。殿内供奉西方三圣金身法相,居中阿弥陀佛结跏趺坐于莲花宝座上,手结禅定印,两侧是观音菩萨和大势至菩萨,手持莲花,神情慈悲威严。藏红色基调的殿宇配上金光闪闪的圣像,显得佛光四射,富丽堂皇。

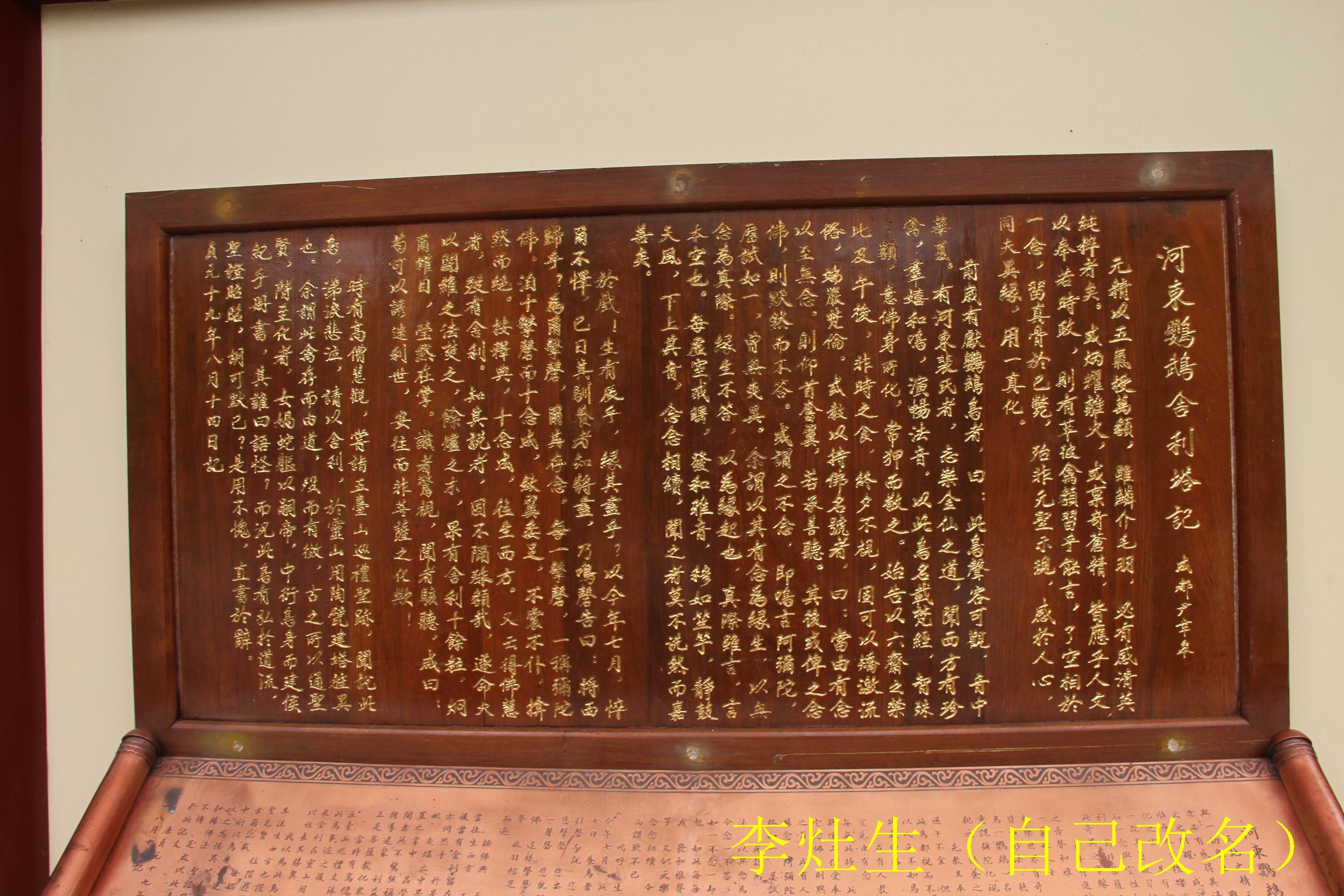

《肇建东林寺浄土苑碑记》碑

《浄土苑颂》碑

拾阶而上,来到东林寺“极乐殿”(即“三圣殿”)。

极乐殿,顾名思义就是表达极乐世界。此殿的对联诠拜了主题:“弥陀慈父肇宏誓拯九界众生,观音势至辅愿王接念佛行人”。和“立名号度众生妙应群机,顺佛愿称弥陀经登莲台。”西方三圣共同度化十方众生。

阿弥陀佛结上品上生印端坐中间,左边是观世音菩萨,头冠上有佛像,代表慈悲;右边是大势至菩萨,天冠上有盛满光明的宝瓶,代表智慧。慈悲与智慧的极致,就是阿弥陀佛,无量光寿。

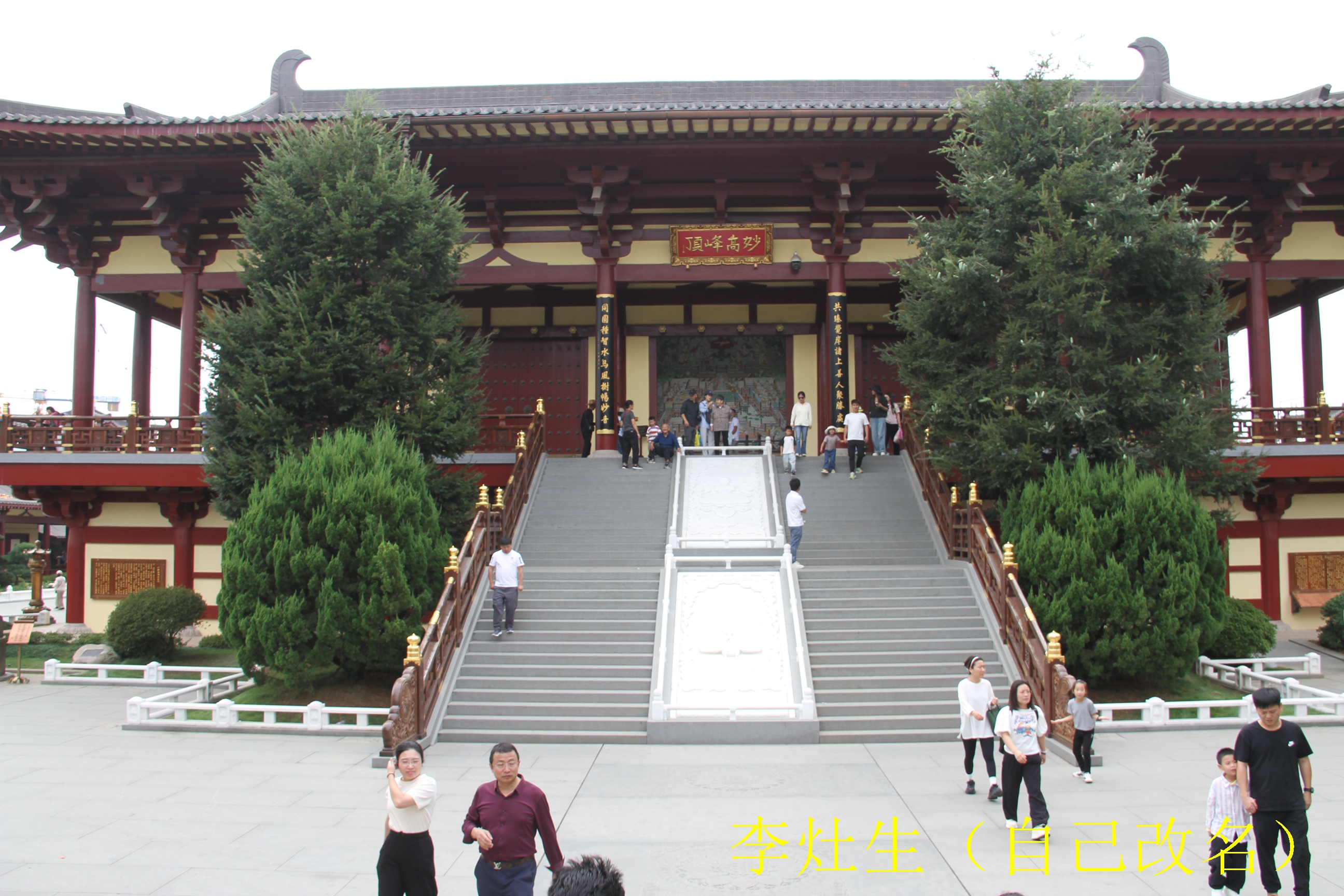

极乐殿的另一面《妙高峰顶》。两边柱子上的对联:共臻觉岸诸上善人聚胜处,同圆种智水鸟冈树畅妙音。

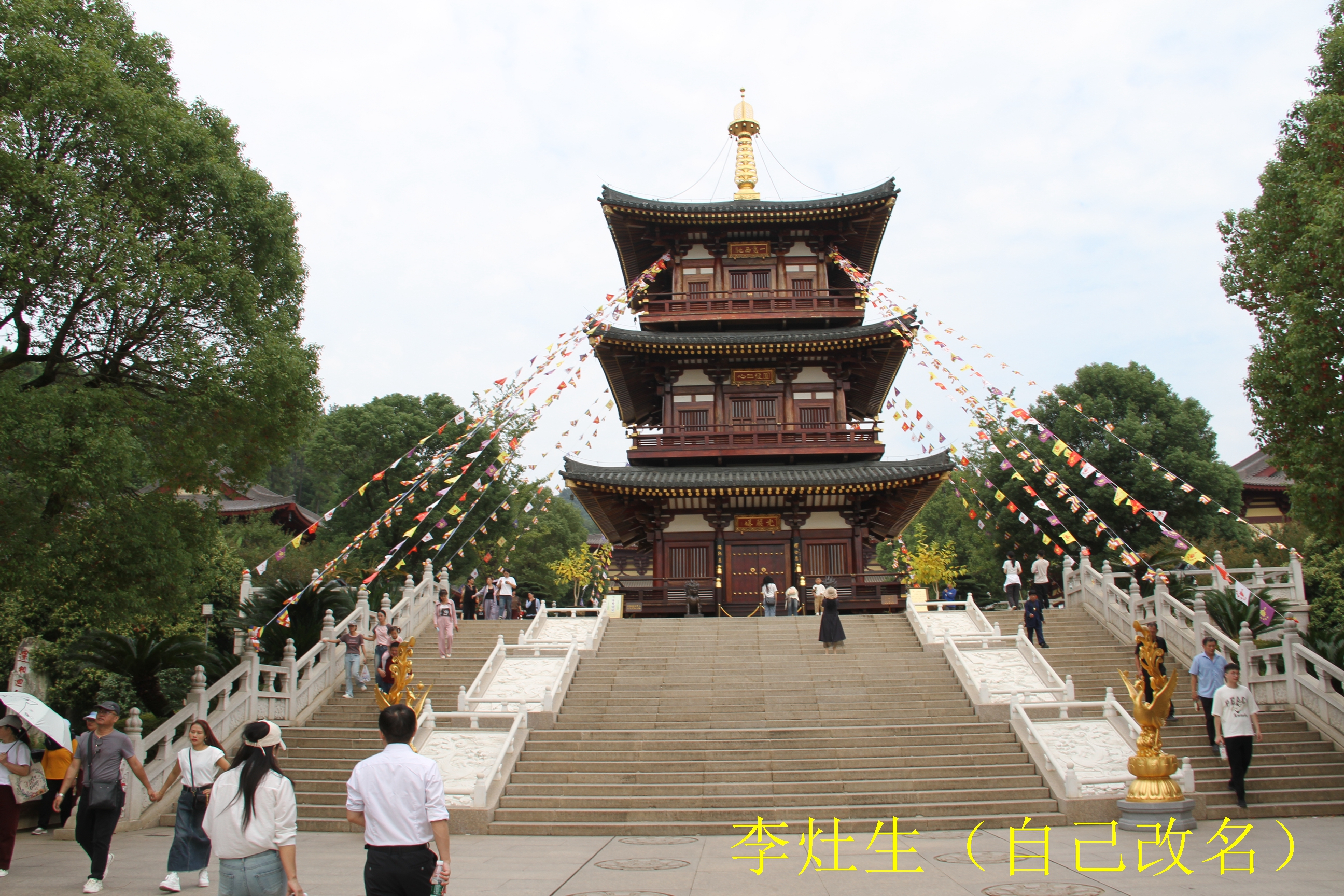

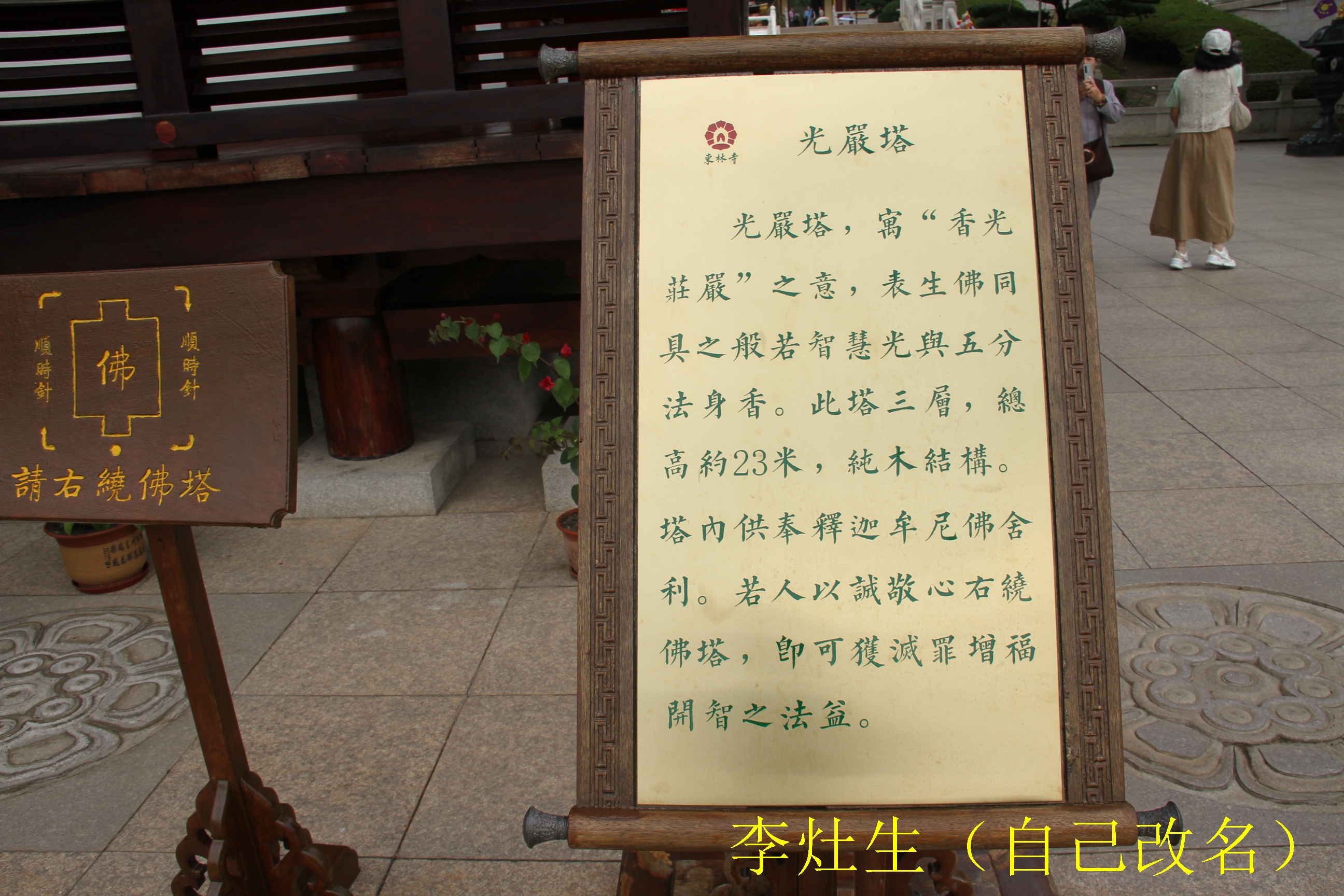

出了极乐殿后门,迎面是光严塔,三层纯木结构的宝塔,庄重典雅,塔中供奉佛的真身舍利,供信众绕塔礼拜修行,生起念佛的善根。门楣上悬挂“光严塔”匾额,两旁的楹联:释迦悲父確指极乐,弥陀慈母头头接引。

塔门两旁的有瑞兽麒麟,寓意慈悲祥和吉祥如意。

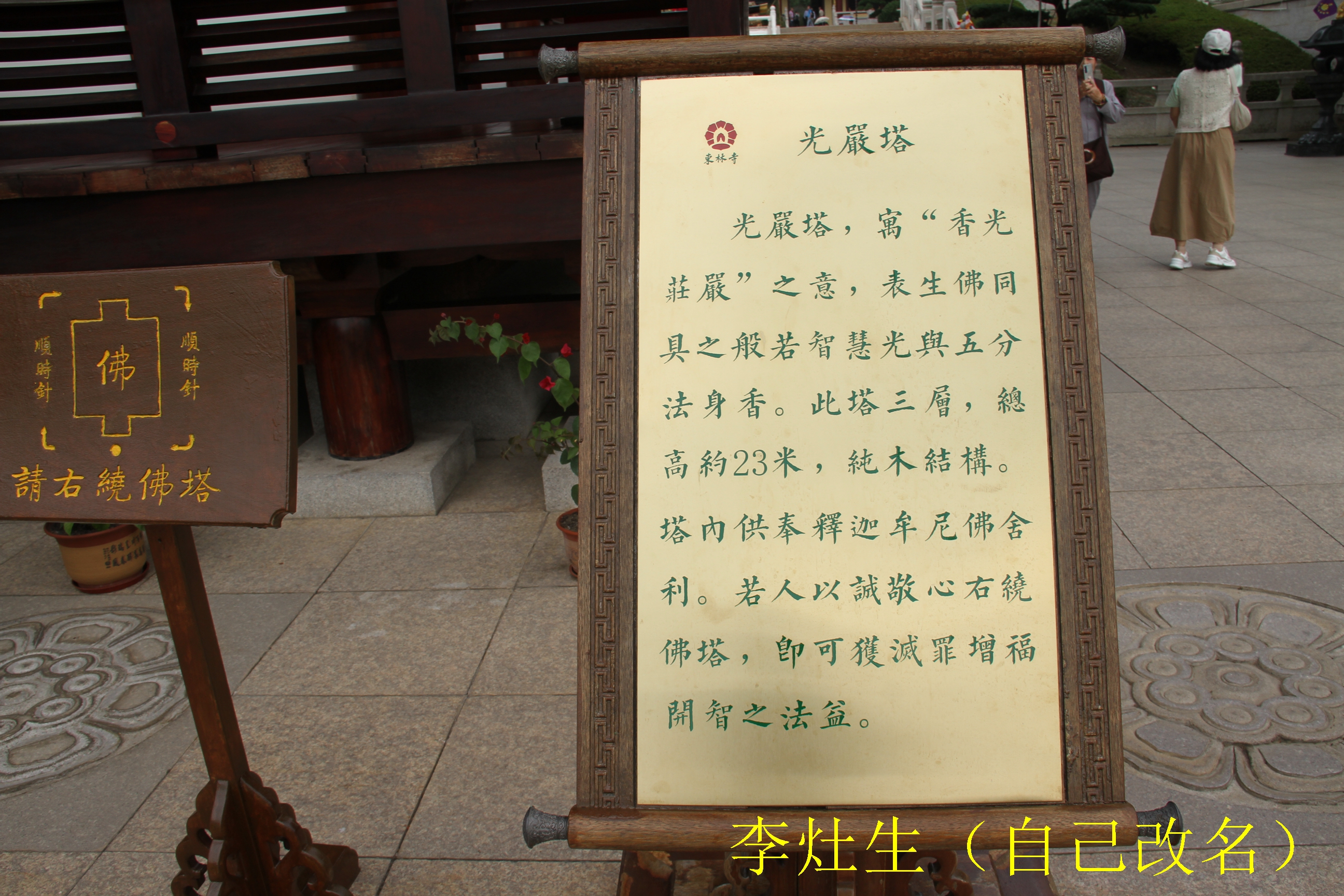

光严塔,寓“香光庄严”之意,表生佛同具之般若智慧光舆五分法身香。此塔三层,总高约23米,纯木结构。塔内供奉释迦牟尼佛舍利。若人以诚敬心右绕佛塔,即可获灭罪增福开智之法益。

光严塔一楼“光严塔”匾,二楼“圆发三心”匾,三楼“一意西驰”匾。

中轴线上的第三座殿为大雄宝殿,重檐庑殿顶,进深七间,面阔九间,是建筑规模最大的殿堂。

雄宝殿内供奉三世佛,都是金身法相,居中为释迦牟尼佛,结跏趺坐于莲花宝座上,神情威严,手结佛印;左侧是阿弥陀佛,手托莲台,普渡众生;右侧是药师佛,为众生拔除苦毒,化导顽遇。

匾额上分别题写“调御丈夫”、“悲智双运”、“海印三昧”。

大雄宝殿的两侧也有配殿,左侧为药师殿,内供药师佛及日光菩萨和月光菩萨,两侧还塑有威猛无比的十二护法金刚。

大雄宝殿三方佛的身后,供奉的是“千手观音”。据说,千手观音是属“鼠”人的护身佛。门楣“同体大悲”匾。对联:普门示现岂唯救苦救难。极乐導归徹大慈大悲。

“同体大悲”又作同体慈悲。指观一切众生与己身同体,而生起拔苦与乐、平等绝对之悲心。亦即初地以上之菩萨,摄众生于自体,以众生之苦为己苦,生起哀伤之心。北本大般涅槃经卷十六(大一二·四五八下):‘譬如父母见子遇患,心生苦恼,愍之愁毒,初无舍离;菩萨摩诃萨住是地中亦复如是,见诸众生为烦恼病之所缠切,心生愁恼,忧念如子,身诸毛孔,血皆流出,是故此地名为一子。’[摩诃止观卷六上、止观辅行传弘决卷六之二、法华经玄义卷四下]

信愿路,直通拜佛台。

信愿路南毗大雄宝殿,北接金刚台,由三百九十一级花岗岩阶道组成,阶道两侧有花岗岩护栏,栏柱顶端镂着含苞待放的莲蕾,洋溢着浓郁的净土文化气息。信愿路之立名,表达净土法门为佛无问自说的法门,“信愿行”乃往生极乐净土之三资粮,行者只需信愿持名,则可永揖娑婆、神超净域。随着地势的起伏,峰顶的弥陀圣容时隐时现,此亦预示了众生的信愿之心时显时晦,但只要不忘初心、勇往直前,必定可抵达妙高峰顶,亲觐慈尊。

信愿路的右侧有拜佛雕像,左侧是方便游人上山观佛的“梯廊”。

佛足造像

传说宝顶山圣寿寺山门外,有一半亩方塘,名“佛迹池”。池底刻有一双大脚印,长1.8米,宽1.1米;这就是“佛迹”,即所谓“巨人迹”。原来早期的佛教并无雕塑偶像之举,对塔和佛足造像的膜拜就是礼佛。《大唐西域记》载:“佛在摩揭陀国波吒离城石上,印留迹记。"唐玄奘曾在天竺礼拜佛足,并对佛足的形制、渊源,作了较详细的记述。

大足了间流传着一个有关佛足的故事:

据说,释迦牟尼在菩提树下修成了正果,要涅磐了。他对阿难陀、迦叶等徒弟说:“我死了,就是成佛成祖,到西方极乐世界去了。”徒弟们听了,都嚷着要跟师父一起去。释迦牟尼说:“不行啊,你们要继续修行,直到大彻大悟之后,才能升上西天。”徒弟们哪里肯听,都跟在师父后面追赶着。释迦牟尼不准他们跟着去,就用食指在面前一划,眼前立即出现了一条大河,滔滔的河水把他和徒弟们隔开了。释迦牟尼站在河边,看见守在对岸的可怜巴巴的徒弟们,不忍心马上离开他们;尤其是在告别之前,对人世间那能没有点留恋!?于是,他在河边站了很久,河岸上留下了他深深的脚印。最后他涅磐了,但他留下的脚迹还在,那脚迹就成了佛教的“圣迹”。

信愿路,大雄宝殿后直对登山台阶,跌宕起伏的台阶伸向莲花佛国。

信愿路礼佛要有三种心:

一是忏悔心

二是感恩心

三是恭敬心

《净土非遥浪子问津》雕像

净土非遥浪子问津的意思是:自己所追求的理想目标其实并不遥远,只是需要我们用心去寻找,用心去感受而已。

净土一词在佛教中有特殊的含义,指的是一个纯净无尘、没有烦恼和痛苦的境地。在汉语中,净土也常用来比喻一个纯净、安宁、没有纷扰和烦恼的环境或状态。使用场景:净土这个成语常用于描述一个纯净、安宁的环境,也可用于形容人的内心纯净、无杂念。例如,可以用于形容一个干净整洁、没有噪音和杂乱的房间,或者用于形容一个纯净无私、没有私心杂念的人。故事起源:净土这个成语最早出现在佛教经典《大般涅盘经》中,它是佛教中一个重要的概念。佛教认为,人们可以通过修行,达到一个纯净无尘、没有烦恼和痛苦的净土,即涅盘境界。

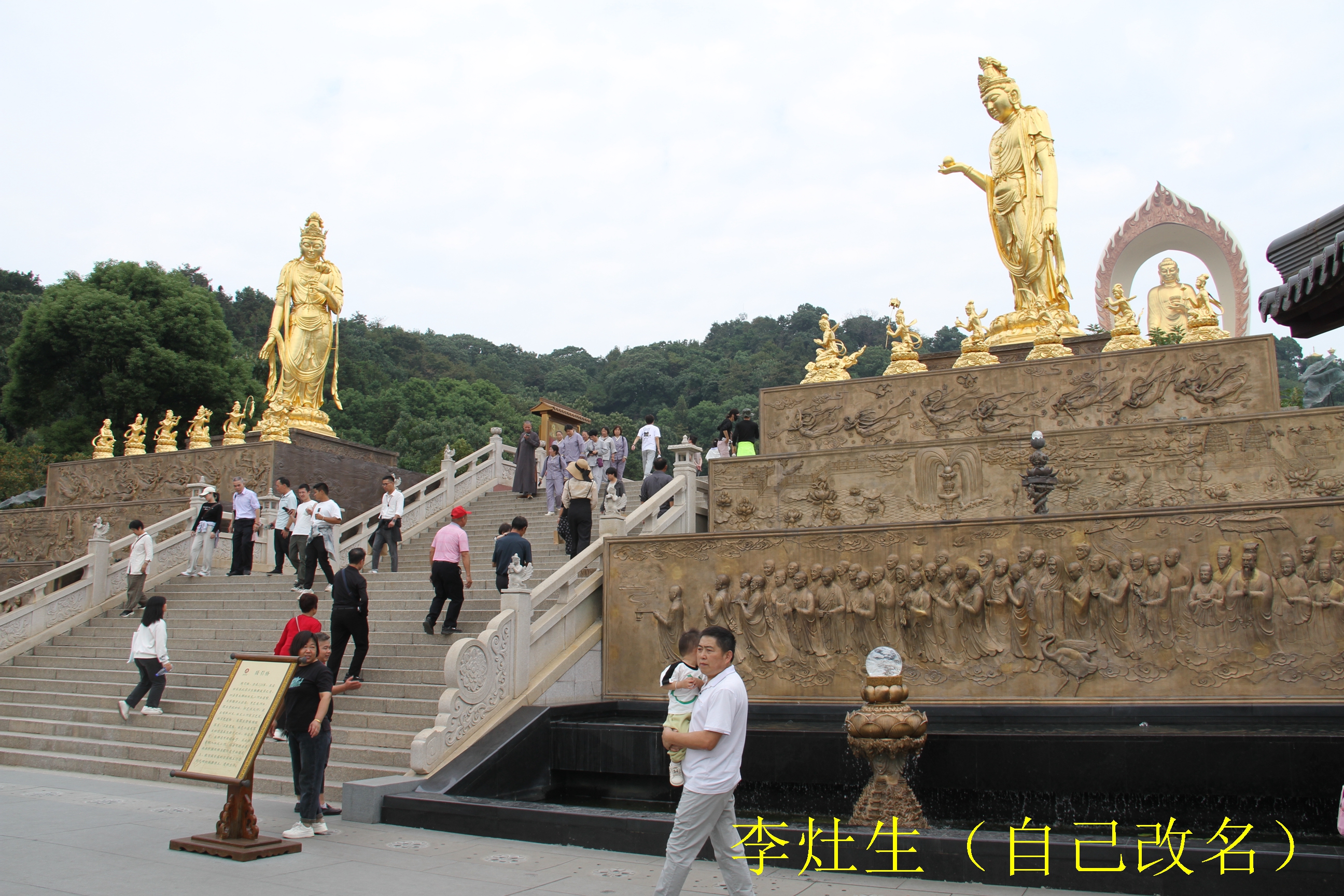

顺着台阶前行,最先到达拜佛台,此处是一块宽阔平坦的大平台,上置硕大的香炉,炉前还有一座金莲台。只见观音菩萨和大势至菩萨就在眼前,远处的阿弥陀佛金光闪耀,这是真实感十足的极乐世界啊。

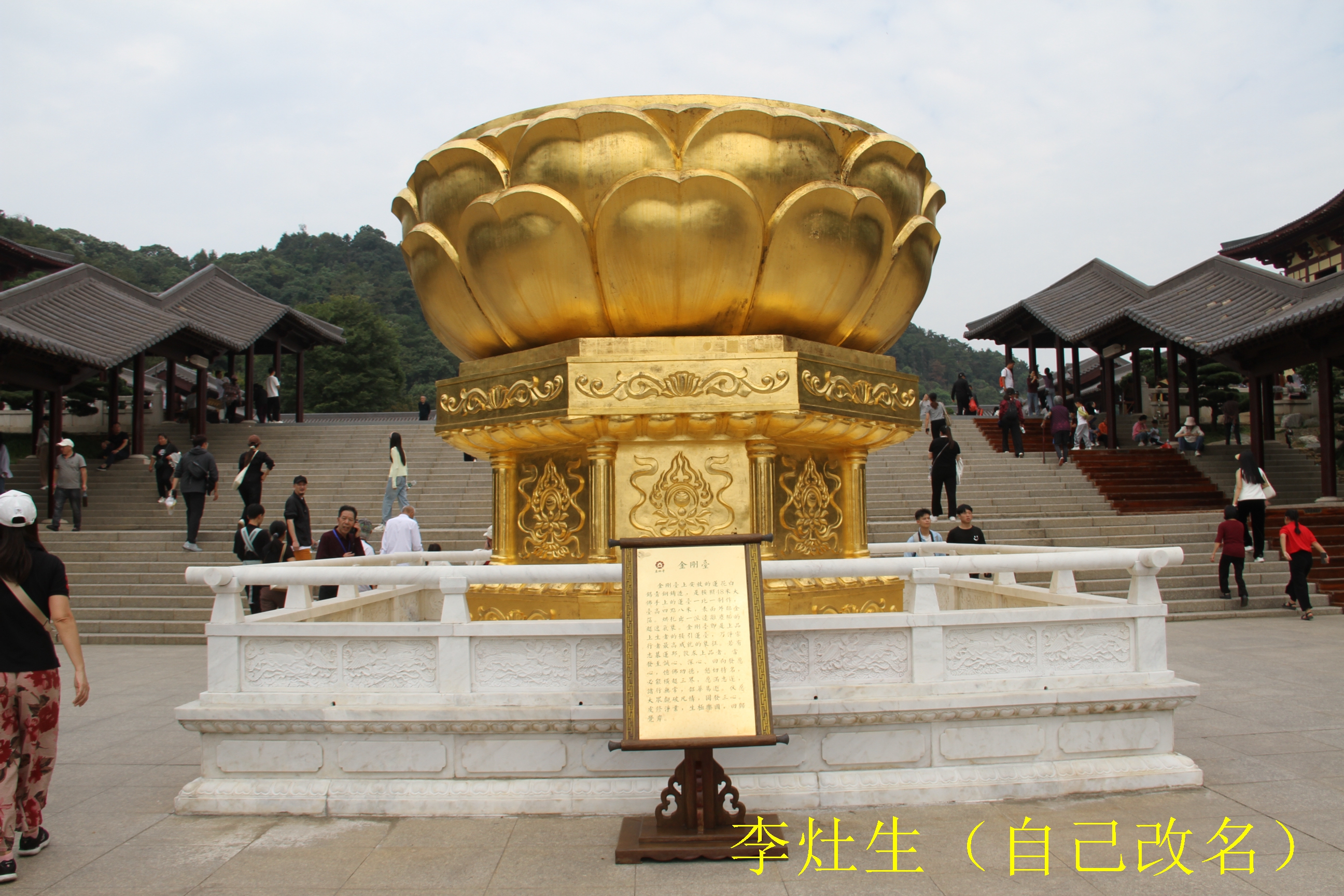

金刚台上安放的莲花由锡青铜铸造,是按照四十八米大佛手上的莲台1:1制作,台高四点八米,表面外贴金箔,烘托出一派远离尘垢的超逸气象。金刚台即是上品上生者的接引莲台,乃净宗行者最高成就的象征。若有志慕莲邦、敦求上品者,当发至诚心、深心、回向发愿心,忆佛功德,恳切持名,必能横超三界,愿满志遂。诸行无常,韶华易逝。伏愿大众觑破凡情,圆发三心。虔修淨业,生极乐国,回归觉岸。

在拜佛台远望“东林大佛”。

拜佛台两侧刻有青铜浮雕,表现此界他方一切僧俗凡圣,皆以虔诚之心来朝礼阿弥陀佛,犹如万流归海,众星拱月。东边浮雕表专修念佛的祖师大德及四众弟子,乃至鸟兽众生。西边浮雕表兼修净土的宗派下祖师大德及四众弟子。气势恢弘,亦表阿弥陀佛平度普摄九法界众生,同归极乐之大愿大力。

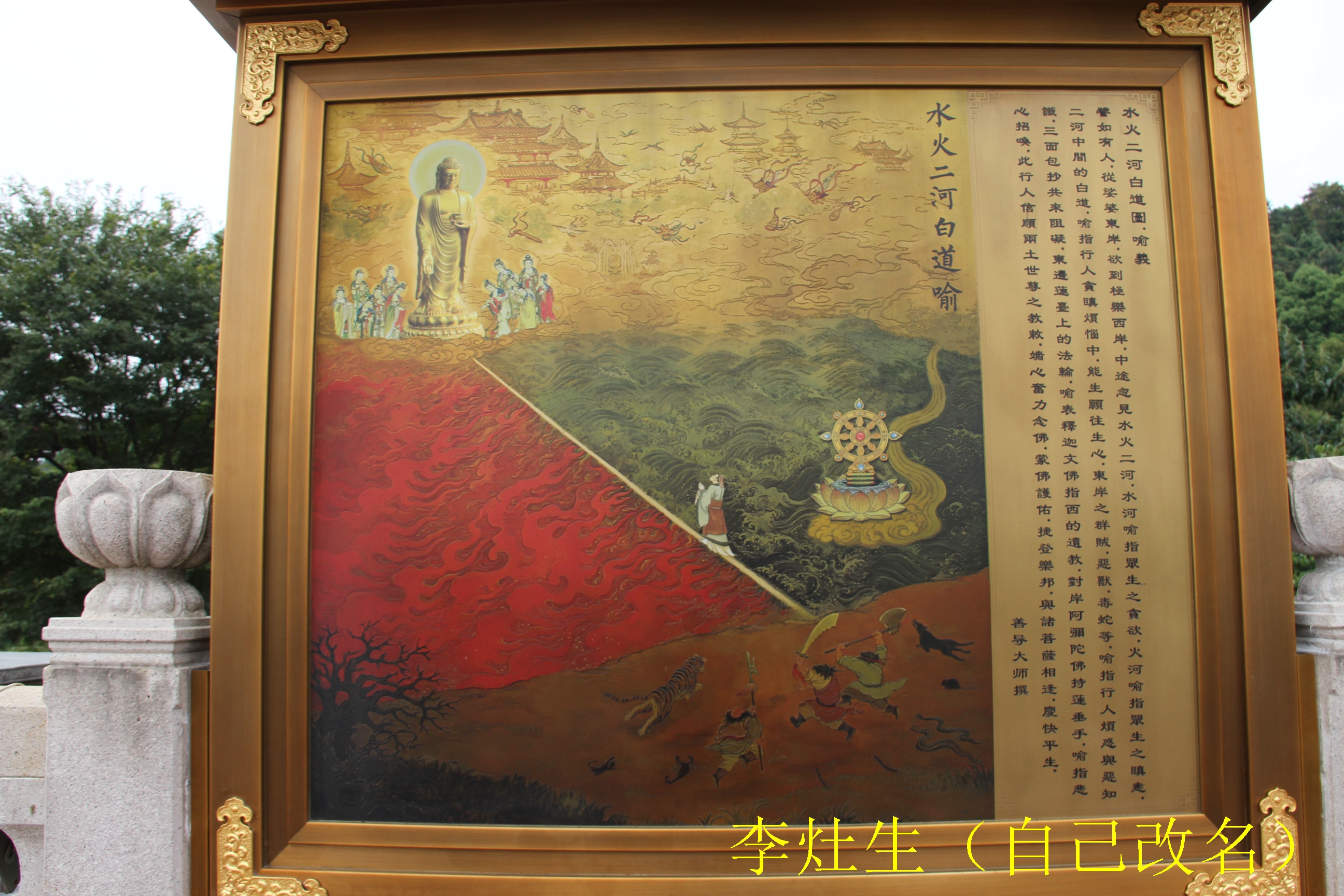

接引桥,全长116米,表达由娑婆此岸往生极乐彼岸之意。以善导大师的“水火二河白道喻”来彰显净土法义。黑色表水河,众生贪欲如水;红色表火河,众生嗔恨似火。水火二河深不见底,两边不见边际,表众生贪嗔烦恼深厚,不能度越。白色小道表众生的信愿求生西方之心,白道虽窄,乘佛愿可安稳而行,不必担忧掉入水火二河。念佛行人可安隐地持念着“南无阿弥陀佛”名号行走于白道上,观想从苦痛的娑婆秽土行进到光明的极乐净土,庆快生平!

由娑婆世界的此岸一进入到极乐世界的彼岸,前面是一个温馨的安慰——“回来吧,孩子”!这是阿弥陀佛十劫的呼唤啊!“浪子竛竮愁忧溺苦海,慈父望眼欲穿愿早归”我们这些孤苦伶仃的三界流浪儿,舍父逃逸,整日奔驰在五欲六尘,长劫沉溺在生死苦海,阿弥陀佛大慈悲父在极乐世界的彼岸,望眼欲穿地盼望着他的孩子早点回家,来投向极乐世界的清凉池。娑婆世界犹如火宅,不容一刻停留,所以要赶紧念佛发愿回归极乐故乡。

柱子上的对联“浪子竛竮愁忧溺苦海,慈父望眼欲穿愿早归。和“极乐清凉地理应投向,娑婆大火聚何容停留””。

“天然父子”匾

礼佛台阶共949级台阶,信愿路共291级台阶。

大佛的整体造型,吸收了龙门石窟卢舍那大佛、敦煌大佛、日本镰仓大佛、古印度及盛唐时期佛像的优点。大佛的形像为接引式,以雄伟的身躯表现阿弥陀佛如慈父般博大、宽厚的胸怀,以慈悯的表情表现阿弥陀佛对众生如慈母般的无尽怜爱。

极乐路全长共有四百八十级花岗岩石阶,代表念佛行人与阿弥陀佛四十八大愿之大誓愿力感应道交,往生彼土,亲见弥陀慈父。石阶两侧皆有花岗岩护栏,栏板刻有莲华图案,柱头则雕莲华及迦陵频伽。莲华者,象征接引往生也。寓意一念一弥陀,一步一莲华。身在极乐路,如登青云梯。回首娑婆,了知人世无常。往日芸芸纷争,犹如青蝇相逐。何不背尘合觉,深信切愿,持佛名号,早日求生净土,明悟自性!

阿弥陀佛圣像,身高48米,宝盖81米,锡青铜铸造。莲花座6米,因铜里面融入了48公斤的黄金,又可称为合金铜铸造。大佛与莲台表面采用传统大漆工艺贴金,外表呈金色。佛身高48米表48大愿。总高81米,为至火焰宝盖顶点只距,表示九九八十一,意为修行成佛不易。佛的左手托莲台,表接引安立众生随佛往生之意。佛的右手下垂,呈殷勤接引状,于生死苦海捞漉众生,安立于左手的莲华内。佛的表情乃慈、威、喜的高度统一。慈哀众生三界流浪不知回归,对刚强众生以威武折伏。见众生信愿念佛而油生欢喜。佛心究竟,清净平等,自然身呈紫磨真金色,以此相好庄严普度一切众生。