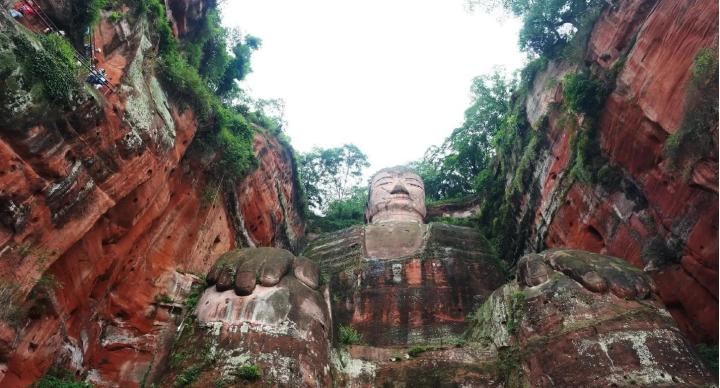

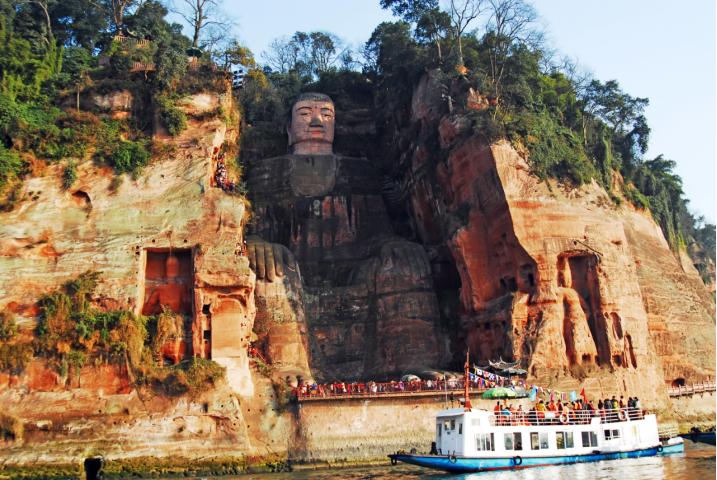

乐山大佛,这个屹立在中国四川省乐山市的大块头,是世界上最大的石刻佛像之一。高达71米,气势恢宏,始建于唐代公元713年,整整花了90年才完工。

1962年,政府对它进行了一次大修,结果在修缮过程中,工人们在大佛的心脏位置发现了一个神秘的洞。

这事一传开,立马引起了轰动,大家都好奇这个洞里是不是藏着什么宝贝,或者跟1200年前的传说有什么联系。

乐山大佛的修缮和意外发现

乐山大佛本坐落在岷江、青衣江和大渡河三江汇流处,地理位置特别讲究。唐朝那会,这片水域水流湍急,经常出船祸,当地老百姓苦不堪言。

于是,一个叫海通的和尚站了出来,决定修一座大佛镇水患,保佑一方平安。他带着徒弟和工匠们,硬是在凌云山的崖壁上开凿出了这座巨型佛像。

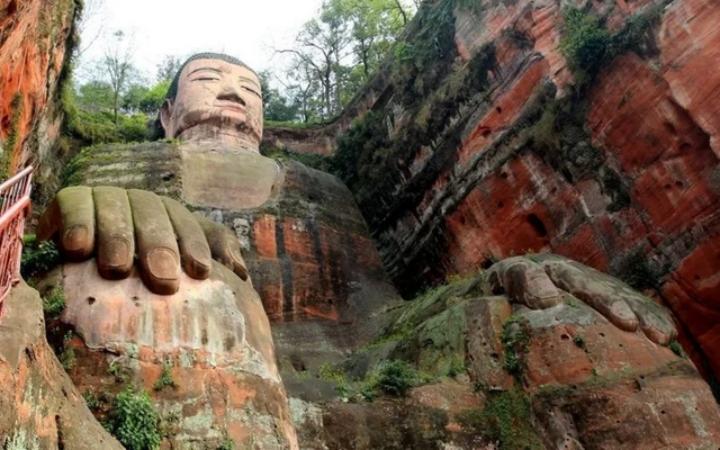

大佛71米的高度让人仰望就觉得震撼,耳朵长7米,鼻子宽3.7米,连脚背都能站上百来号人。

修建过程中,海通和尚甚至把自己的眼珠子都挖了,足见这份信念有多坚定。90年后,大佛终于完工,水流果然平缓了不少,当地人从此过上了安稳日子。

这事在历史上留下了浓墨重彩的一笔,也让乐山大佛成了佛教艺术和工程技术的双重代表。

1962年,新中国成立后,政府对文物保护越来越重视,乐山大佛作为国宝级存在,自然得好好修缮一番。

那时候,大佛已经风吹雨淋了1200多年,表面有些地方开始风化脱落,尤其是头部和胸部,雨水长期侵蚀,情况不太乐观。

于是,国家组织了一支专业队伍,带着工具和材料上山,开始了对大佛的全面“体检”和修补。

修着修着,工人们发现大佛胸口,也就是心脏附近,有一块地方不太对劲。

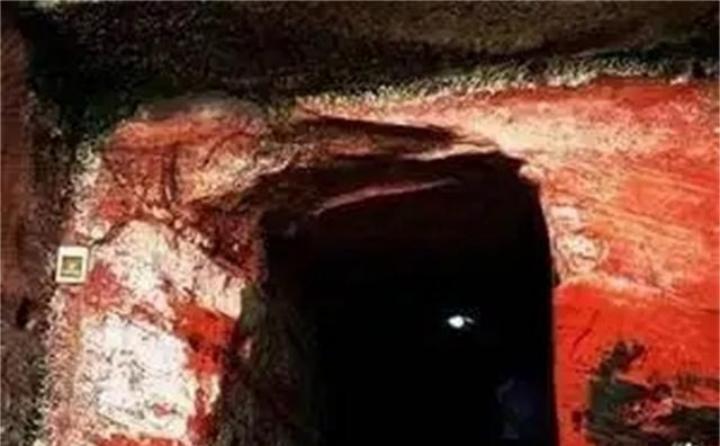

敲开一看,竟然是个长方形的洞穴,大小差不多能让人弯腰钻进去。洞里空荡荡的,没啥特别的东西,只有些废铁和铅皮散落在角落。

这下子可把大家伙弄懵了:这洞是干啥用的?是原来就有的,还是后来人挖的?

一时间,各种猜测满天飞,有人说里头可能藏过经书,有人猜是装宝藏的密室,还有人联想到1200年前的传说,觉得这洞跟大佛的修建有啥神秘联系。

洞穴的真相:宋代的“天宁阁”

为了搞清楚这洞的来历,专家们赶紧展开了调查。

他们翻看了历史文献,又结合现场的线索,最后得出一个靠谱的结论:这个洞其实是宋代修的一座木结构建筑——“天宁阁”留下的痕迹。

天宁阁简单说,就是个保护大佛的“雨棚”。

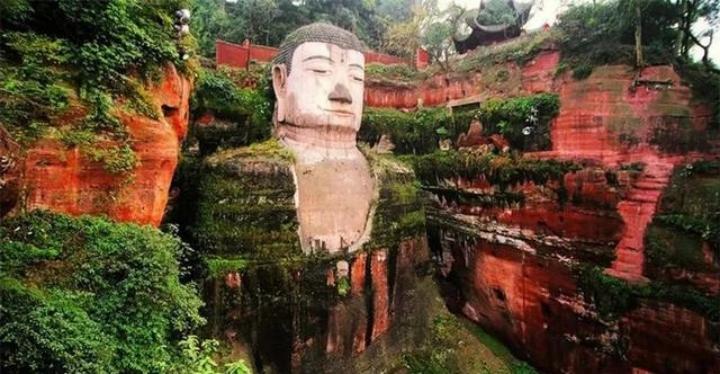

唐朝修完大佛后,虽然它看着威风,但长期暴露在野外,风吹日晒雨淋,难免会受损。

到了宋代,当地人觉得得给大佛加点防护措施,就在大佛头顶上建了一座13层的木质阁楼,取名“天宁阁”。

这阁楼从山脚一直搭到大佛头顶,把大佛的上半身罩住,既能挡雨,又能遮风,还挺实用。心脏处的洞,就是天宁阁的一部分,可能是支撑结构或者存放材料的空间。

不过,这座天宁阁没撑多久。宋朝后期,战乱频发,阁楼被毁,具体咋毁的,史书上没细说,可能是火灾,也可能是兵祸。

总之,天宁阁没了,只留下大佛胸口这个洞。到了清末,有人又修过大佛,洞里那些废铁和铅皮,估计就是那时候留下的垃圾。

1962年修缮时发现这个洞,其实是无意间挖开了历史的一角,把宋代的保护措施给暴露出来了。

传说中的神秘色彩

说到1200年前的传说,其实跟大佛的修建过程关系更大。

海通和尚修大佛的故事,在民间传得神乎其神。有人说他挖眼珠是为了感动上天,有人说他死后化作佛光守护三江。

不管咋说,这些传说都给乐山大佛蒙上了一层神秘面纱。1962年发现的洞一曝光,马上就有人把这事跟传说挂钩,觉得洞里可能藏着海通留下的秘密。

但从史料和现场来看,这洞跟海通那会没啥直接关系。

它是宋代人加的“补丁”,跟唐代修大佛的初衷差了好几百年。不过话说回来,这个发现确实让大佛的故事更丰富了。

1200年的风风雨雨,大佛不仅见证了自然的变迁,还留下了人类保护它的痕迹,这本身就挺值得琢磨的。

聊到保护大佛,顺便说说它的排水系统,这可是古代工程的一大亮点。

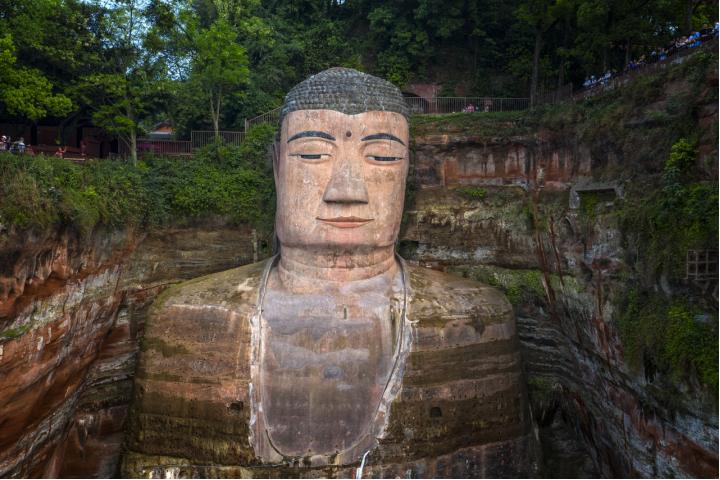

大佛头上有18层发髻,密密麻麻1021个发卷,这些可不只是装饰。每一层发髻之间都藏着细小的排水槽,雨水落下来,顺着槽子流到肩膀,再从手臂淌下去,最后排到山脚。

胸口和背部也有类似的暗槽,设计得特别巧妙,连袈裟的褶边都被利用上了,雨水顺着纹路往下淌,压根不会积在身上。

这套排水系统让大佛在1200多年里经受住了无数场暴雨的考验。

1962年修缮时,工人们还特意检查了这些暗槽,发现大部分还挺好用,只是有些地方被泥土堵了。清理干净后,大佛的“自保能力”又恢复了不少。

修缮之后,乐山大佛的名气更大了。1996年,它跟旁边的峨眉山一起被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产。

这不仅是对大佛艺术价值的认可,也是对中国古代工程水平的肯定。

从此以后,乐山大佛成了全球游客的打卡地,每年都有几十万人跑来看它。心脏处的那个洞,虽然没藏啥惊天秘密,但也成了游客们津津乐道的话题。

有人站在大佛脚下仰望,想象当年天宁阁的模样;有人研究排水系统,感叹古人的脑洞。这个洞让大佛不再只是个冷冰冰的石像,而是多了几分活生生的历史感。

大佛的文化意义

乐山大佛不只是个工程奇迹,它还是佛教文化的象征。

佛教讲究慈悲和智慧,大佛那安详的表情和低垂的眼神,好像在告诉人们要心平气和地面对生活。唐朝时,佛教在中国正值巅峰,大佛的修建也体现了当时的文化自信。

1200多年过去了,大佛还稳稳地坐在那,成了中国人的精神地标之一。

每年农历二月十九,附近村民都会来拜佛,祈求平安健康。这传统从唐朝一直传到现在,说明大佛在老百姓心里有多重要。

到了现代,保护乐山大佛可没那么简单。工业化带来的空气污染、酸雨,还有游客踩踏,都给大佛添了不少麻烦。

1962年的修缮只是个开始,后来政府又投了不少钱,建了防护栏、监测设备,还请专家定期检查大佛的“健康”。

心脏处的洞虽然没啥大秘密,但提醒人们,大佛的保护是个长期活。宋代人搭天宁阁,清代人填缝补漏,现代人用科技加固,每一步都不容易。

现在,乐山大佛可是个旅游金矿。每年几十万游客跑来看它,带动了当地经济。站在大佛脚下抬头看,那种震撼感真不是照片能比的。

心脏处的洞也成了导游的必讲点,虽然没有宝藏,但那份历史感足够吸引人。

乐山政府还修了栈道和观景台,让游客能从不同角度看大佛。江边的游船也很火,坐船看大佛全貌,别有一番味道。

1996年,乐山大佛成了世界遗产后,外国游客也多了起来,大佛算是彻底走向了世界。

未来,大佛肯定还会面临新挑战。气候变化、污染、游客压力,都是问题。但有了过去1200年的经验,加上现代技术,大佛应该还能再站个1200年。

参考资料:

1、乐山大佛胸前发现“暗门”?沉睡千年的秘密,终于被揭开! 上游新闻 04-10

2、晋阳西山大佛:神秘的千年大佛 隐匿深山六百余年 国学网 2012年03月30日