看见人间百态,天安门城楼的画轴来回更替,历史的人物像在风中一遍遍被拆下、重新挂起,每一幕背后都是时代的呼吸。北京初秋,广场微风招摇,成千上万的旅人仰头望着那幅熟悉的毛主席画像——不少人拍照、致敬、默默无言。可多少人真想过,“城楼之上,到底挂过几张画像?”又有多少看客疑惑:为什么,只有毛主席的画像,能够稳稳悬挂、长年不落?

先不急着。时间往回拧紧,1417年,明代承天门最新完工,迁都北京的朱棣见证它缓缓升起。他大笔一挥,让蒯祥主持设计,三年砌就。自此,承天门——后世的天安门,成为帝都的门楣。后头200余年,洪水大火磨砺过无数遍,明朝衰亡,清人修缮,顺治八年(1651年)大改,赐名“天安门”,寄望守护江山,可终究敌不过八国联军的铁炮和清末的颓势。末代皇帝溥仪在这里被宣布退位,千年帝国瞬间塌陷,血气与荣耀化作广场上的尘埃。

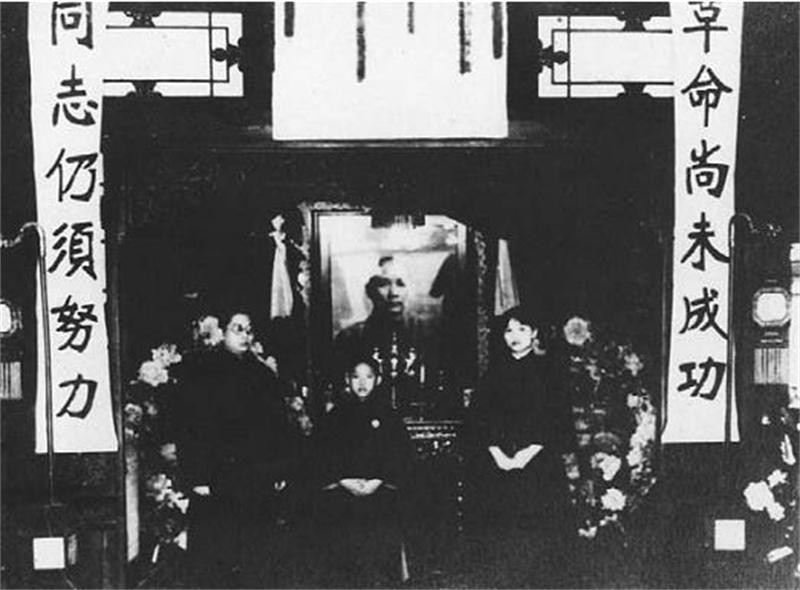

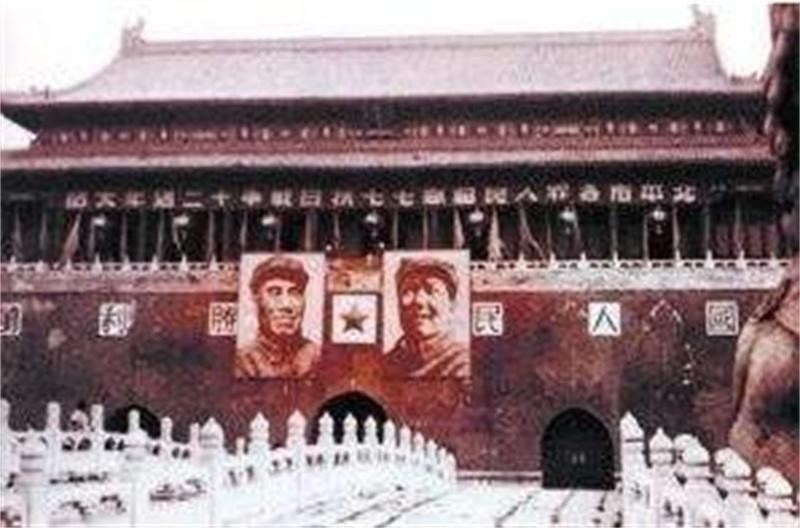

更迭太快,1915年,袁世凯得意忘形称帝。谁料帝位只坐了83天,民意沸反,他的画像被高高挂上天安门,然后又被扯下。全国护国风潮,他焦头烂额,像“闹剧主角”一样狼狈谢幕。人死灯灭,画像落地,昔日威严不过刹那烟云。北平闹剧不断,1925年,孙中山先生病逝。全城送别,天安门头一次为一位革命家悬挂画像,但很快撤下。遗像成了历史的注脚。一到1928年,张作霖进城,清冷的风里,他竟没挂自己的照片,反倒又把孙中山画像请回最醒目的位置——“革命尚未成功,同志仍须努力”,誓言旁悬挂,仿佛提醒后背上的旗帜还没倒下。

1930年代东北沦陷,九一八、卢沟桥事变一幕幕。日本人进城,不挂人像,挂横幅,凌厉硬生生:“建设东亚新秩序”七个大字。有人怒目切齿,有人低声哭泣,这刺眼的标语成了国土沦陷的象征。1945年抗战胜利,横幅七字瞬间灰飞烟灭,人群高声践踏。短暂平静,国民政府的蒋介石画像新鲜上任,“强人肖像”时代轮番登场。史家回头数,多少名字和面孔,荒诞到令人出神。

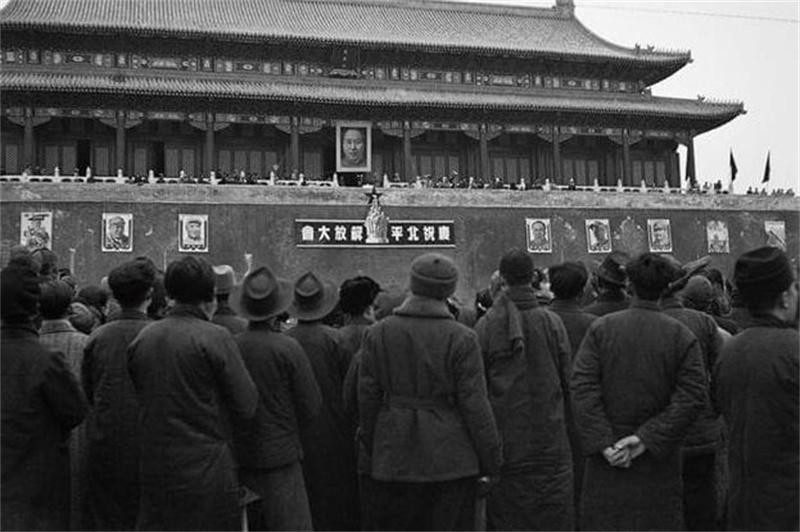

北平解放前夜,寒风未散。1949年2月12日,正月十五,十万民众挤进天安门广场,为和平而狂欢。那天,毛主席画像“不声不响”,第一次自正中悬挂。两侧则是朱德、周恩来、聂荣臻、叶剑英、林彪等各路关键人物画像一溜排开。绘制画像的是董希文和中央美院的师生,蜡油涂抹出的脸庞仿佛活了,刹那间成了时代审美的标杆。可是,初期的毛主席画像其实只在重要节日挂出,平日里并不上城楼。“伟人常驻”成风,其实是多年后的事情。

画工背后,故事也多得让人坐不住。1949年大典筹备,周令钊接下“画像绘制头号任务”,根据一张微笑戴八角帽的照片放大,要求高6米、宽4.6米。制图打格、铁皮作板,三层脚手架上夫妻二人早饭馒头就咸菜。熬过十天,初稿完成,眼见就要交差,聂荣臻一句话把衣领扣好,画布要临时涂改。夜里又被敲门,周总理嫌“人民的胜利”五个小字看不清,必须刷掉。周令钊半夜爬梯,铁丝绑三架,手拿油桶和刷子挥上。天亮时分,一切就位。那一年,画师紧张到手抖,却也感受到崭新中国的呼吸。画像亮相,轰动全国,风头无两。

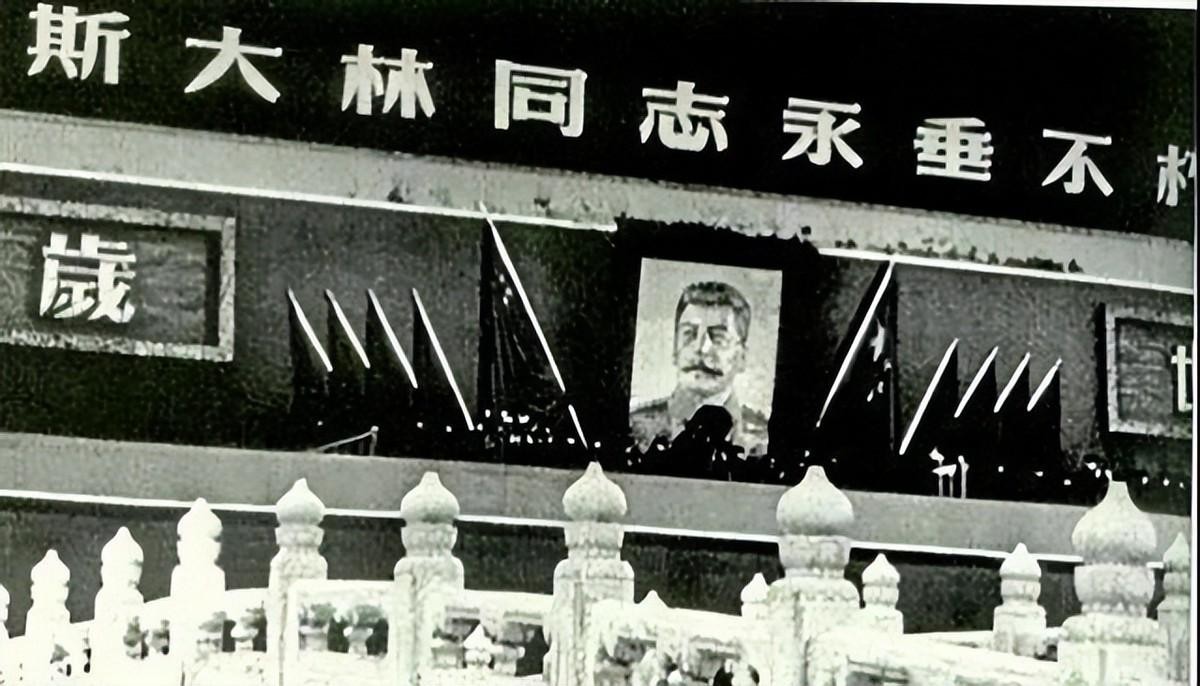

而色彩背后,庆典场面壮观同时,也难挡中华大地的暗涌。1953年,苏联领袖斯大林去世,中国三天致哀,天安门头一次为外国人悬挂巨幅肖像,这在世界政坛都是罕见。场面肃穆,数万人自发到场,场外记者惊叹“几乎国葬”礼仪。毛主席画像和斯大林画像同框出现,东西方意识形态的碰撞在广场静默蔓延。

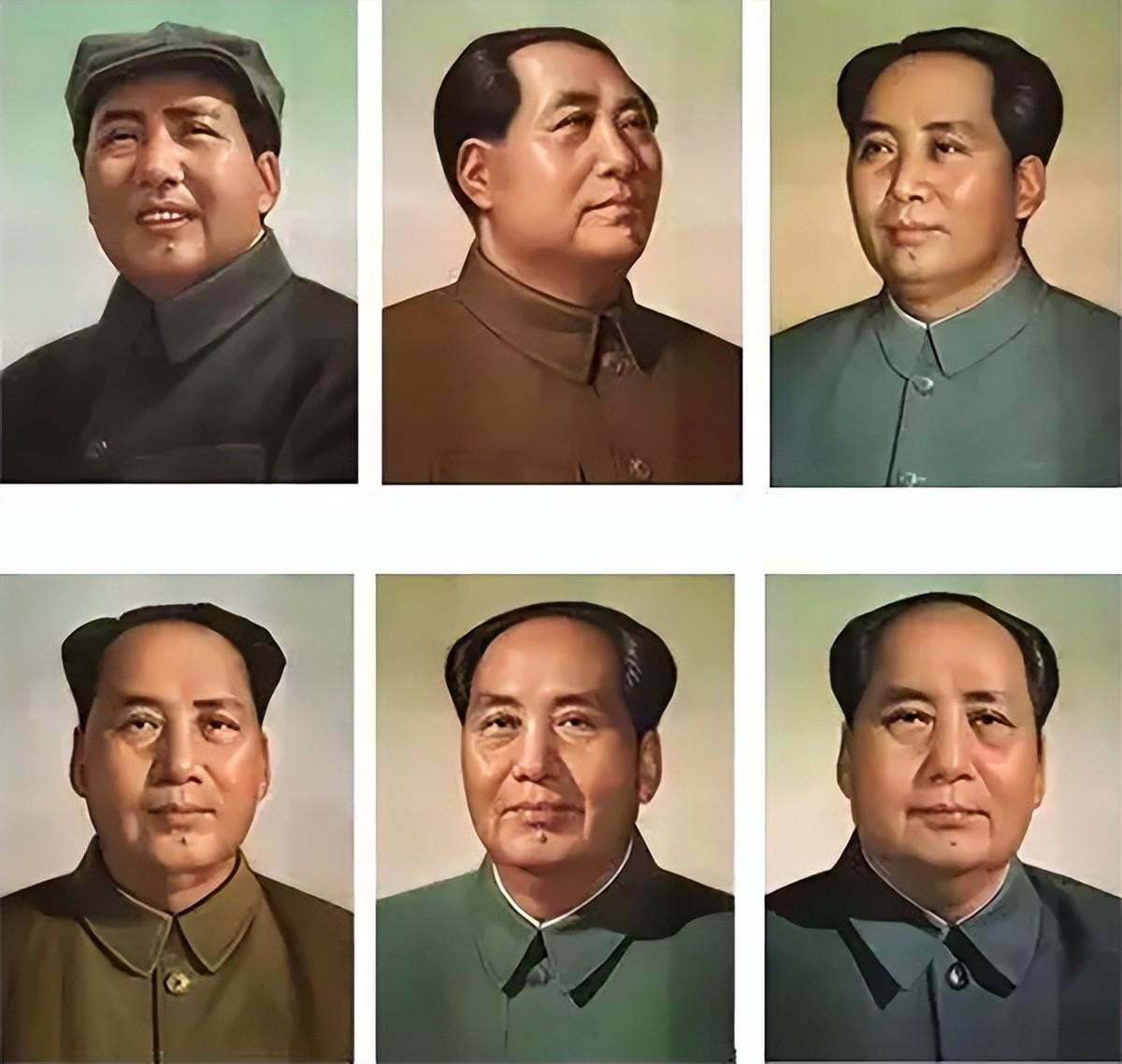

1950-60年代,毛主席画像版本多次更迭。王国栋、辛莽、张振仕等几位画家相继执笔,形象不断雕琢。最戏剧化的转折属于第七版和第八版。前者参照毛主席的第三版标准像,面孔侧露,群情反映不满“不够庄重”;结果第八版画像,特意脸正双耳全露,同样的王国栋出手,这一版1977年后由葛小光继任绘制,并沿用到今天。群众议论声音不断,最终形象统一,光彩持久。

1976年,国家哀悼。毛主席逝世,天安门头一回用上巨幅黑白照片,气氛压得令人难以喘息。1977年葛小光接棒绘制巨幅画像。他不再机械复制,而专注于眼神细节。那种沉稳、慈祥、又带点审视的目光,不管你站在哪个角度,看着都像“领导人注视着我”。粉丝当场惊呼,“主席终于走下画像,看得见我们!”这个微妙调整,让无数民众在激动与敬畏中热泪盈眶。

1980年,意大利著名记者法拉奇飞抵中南海,当面发问:“天安门上的毛主席画像会一直永远挂下去吗?”空气倏然凝住。邓公端坐答道:“永远要保留下去!”理由简单直接——伟大缔造者,党和新中国的精神标杆。这一表态迅速传遍世界,西方记者连夜写稿,“东方伟人永驻高墙”。这一幕,成了全球媒体的经典定格。

时间又快跳二十年,1999年,建国五十周年。天安门上换了一种新颜料——“马利”。国产,上海实业公司出品,不再依赖进口,这是民族工业的自信。葛小光画像挂出,画坛沸腾。这回画像破天荒被永久封存收藏,而不再像过往那样仪式性销毁。详细数据显示,每副画像风吹日晒不过一年,国庆前必换一次。某种意义上,这也是对历史的洁癖——永远的新鲜、永远的坚守。

粉丝故事更令人印象深刻。2023年春,社交媒体掀起“看望毛主席”打卡热潮。90后、00后带着父母组团出发,广场上摩肩接踵。网民“阿狸”发帖,“那天正好下雨,等几个小时就为了合个影,觉得每年都该来一次。”掌声、合影、敬礼,手机拍照闪个不停,这自发自觉的追随成为了广场上最动人的风景。有人感慨,“无论时光怎么流转,这张画像依然给人力量。”

回到“毛主席何以能长久挂在天安门城楼”,数据耐人寻味。1949年以来,天安门上挂过的画像包括毛主席、孙中山、朱德、斯大林、蒋介石甚至挟洋自大的袁世凯,可最终只有毛主席一人,成为绝对象征。这代表了什么?有人说,是革命旗帜和现代国家的认同。也有人以2019年国庆直播现场为例,百万群众广场欢呼奔涌,主席画像正中高挂,成为无声的精神脊梁。现场真实还原一幕幕,挥旗、泪目、童声合唱——这些瞬间,恰恰印证伟人画像持续而独特的凝聚力。

每个版本画像的迭代背后,是历史选择、民众诉求、工具革新的合力。王国栋大师常被提起,他回忆,当年油画顏料全靠进口,大风一吹颜色发乌。后来技术一遍遍改良,马利颜料终成国产骄傲。1999年首次使用,检验数据显示耐候性提升29%,颜色持久度与欧美一线品牌持平。马利公司工程师当场激动落泪,这种带着民族自信的细节如今成为画坛津津乐道的话题。

不同的时代、不同的权力更迭,总有人盯着那块天安门,想在城楼上留下自己的“全家福”。历史告诉我们,没有一种力量是永恒无敌的,除了民心和信仰。见证者如此之多,从历史学家到网民,从美院画师到广场的每一个影子,每年都有人远行千里,只为守候一面。也许,这就是画像背后最大的硬核支撑。

今天,如果恰巧路过天安门,不妨仰头多看一会儿。不同的时刻,同一幅画像,不同的心情,都能找到各自的回响。