救世主像下的巴西往事

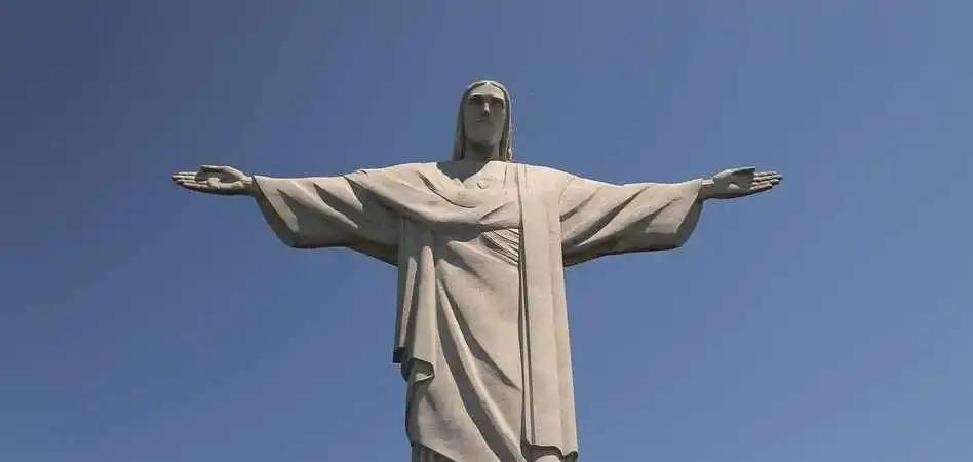

有时候,一座雕像就是一整个城市的影子。说到巴西,你或许先想到足球、桑巴舞、狂欢节,但其实,那个耸立在高山之巅,双手张开的巨大基督像——它才是真正让人忍不住多看一眼的存在。你想,什么东西需要站在710米的山顶,被全城仰望?又是什么原因,让那么多人为它忙活了足足一个世纪?这事不是光靠信仰就能解释的。

现在翻开巴西的旧报纸,会发现基督像的念头最早还真没谁敢拍板。二十世纪刚开始那阵,巴西其实正闹腾着独立百年,社会上什么声音都有。有人说,得做点不一样的事,把巴西的希望、热情、信仰,都“拉高”点,最好能够让外来的洋人一看就知道:这儿不只是打球的地方。

可你以为政府主导?未必。当时,天主教会比谁都积极,他们甚至给政府出主意,提出要在里约热内卢最高的科尔科瓦多山上,建个基督雕像。而且要大,要震撼,要能让每个巴西人都自豪。于是,围绕着究竟该怎么造,“你推我让”地争了好几年。普通老百姓其实也不是全都点头,有人觉得造雕像的钱还不如拿去修路,但你知道,在宗教和民族情绪面前,这些分歧最终都被和稀泥了,大家心想:“百年一次,咱总得留点能被后人惦记的。”

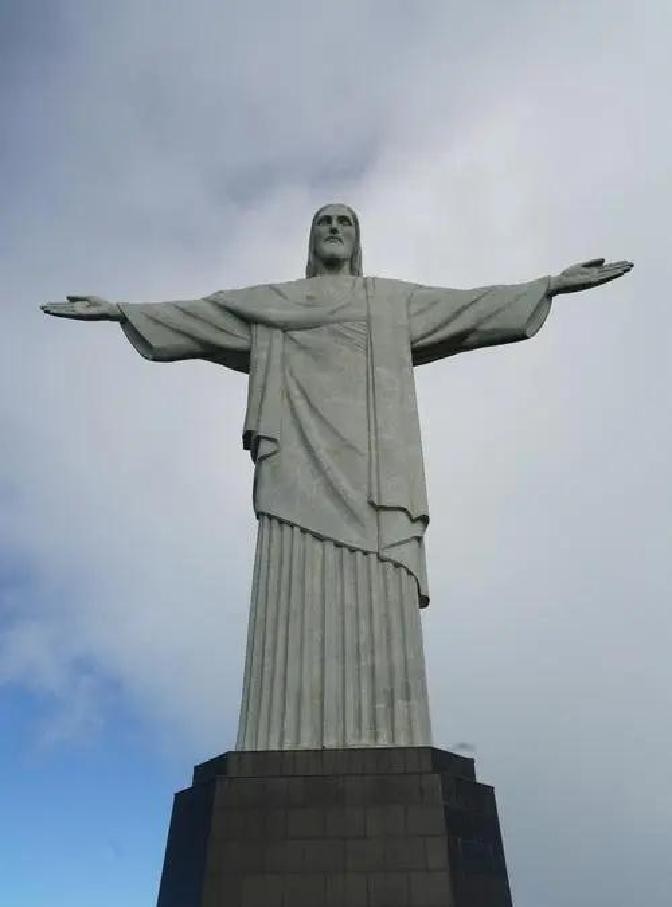

有趣的是,这事最后还真不是巴西人自己全包办。法国雕塑家保罗·兰度被请来担当设计师,其实按老巴西人的说法,这多少有点儿“面子工程”——谁不想让自家地标带点欧洲味道?但兰度本人倒没玩什么花活,只是静静琢磨怎么让基督的形象既亲切,又让人抬头就有被庇护的感觉。据说,雕像的手臂设计修改了好多次,有人喜欢敞怀、有人赞成立掌,最后成了现在的跨山张开,而他的合作者,巴西工程师海米斯·卡瓦尔卡蒂,却更多是“干活的人”,一天到晚琢磨混凝土怎么扛风、怎么抗雨,还得考虑山上天气变化大,别明明刚修好第二天全塌了。

这里插句话,真正在山顶上搬石头、拉材料的,是那些身材健壮、皮肤晒得黢黑的工人。很多是来自山下贫民区的年轻人,有人干这个是为一家温饱,也有人就是为了能在里约的历史里留下自己的脚印。想象一下,1920年代的巴西,脚手架还啥都简陋,吊机哐哐响,山风把水泥袋子吹得扑面而来。工人们在高处干活,有几个人后来回忆过——每次看见雕像的脸部慢慢从石头里露出来,都觉得有种奇妙的“希望”在跟着升高。其实,这希望里有点迷信,有点信仰,也有人自己的梦想。

工程一拖再拖,从最初选址、运材料,到最后雕刻细节,没有一步是顺利的。有一年雨季,运输队伍卡在山路,材料差点全泡了汤;还有一次雕像的臂膀差点因测算失误悬空太多,幸亏有人半夜去工棚,发现了问题。其实,这种大工程背后,很多小故事从没人记得——谁丢了手套、谁吵了架、谁因为仰望雕像一天只吃了顿饭,这些琐碎,都隐藏在基督像肃然伫立的背影里。

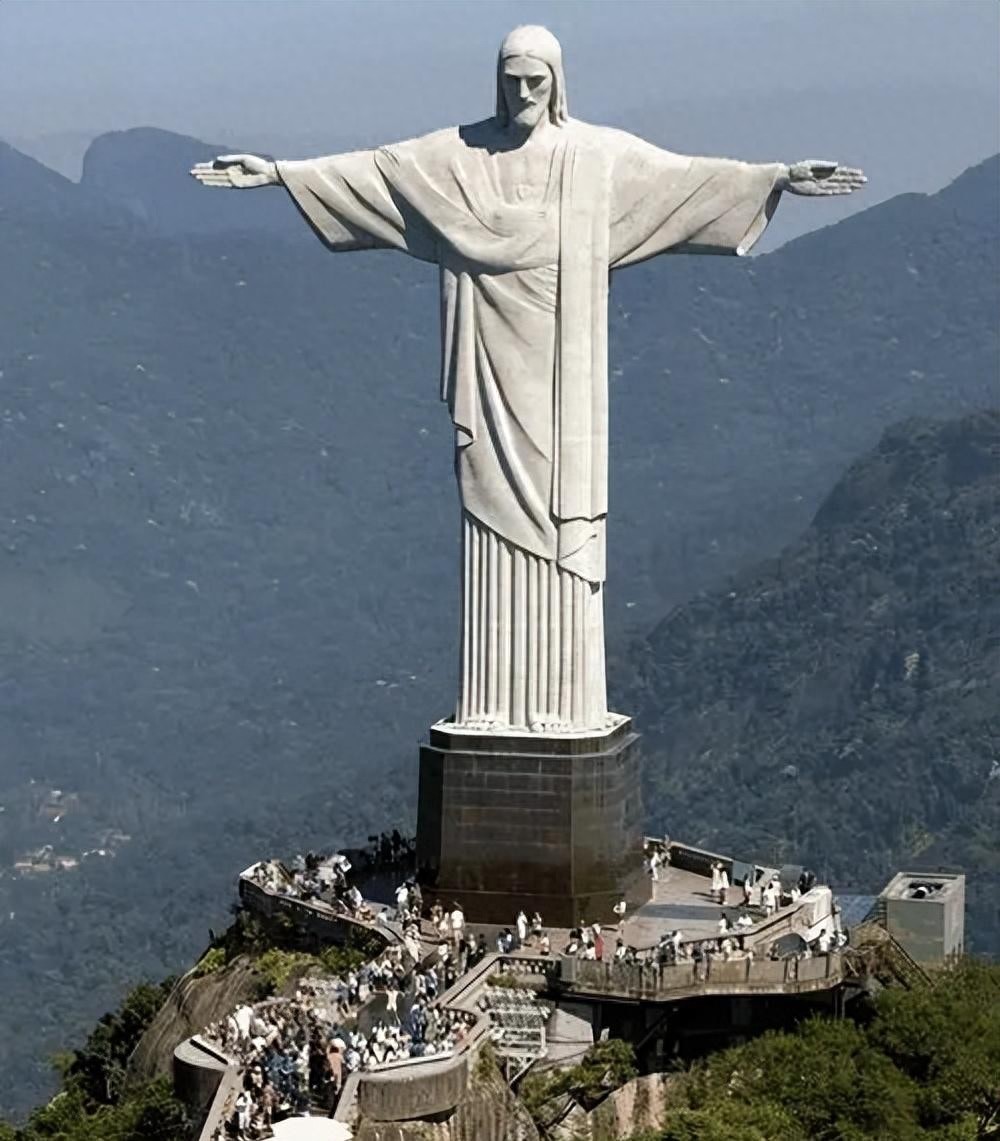

终于1931年,一个伸展双手的巨人出现在科尔科瓦多山顶。里约这座城市,自此有了一个永远都不会老去的注视者。都说那年揭幕仪式很隆重,教士、政要、嬉皮士、流浪汉都混在人群里,虔诚的、好奇的、怀疑的,各种眼神汇聚在一起。其实嘛,雕像见证的并不只是巴西人的宗教情怀,它还隐隐充当着“民族团结”的旗帜。不少人后来回忆说,基督像带来的,是一种浓得化不开的“巴西自豪感”,仿佛告诉世界:我们也能造出让你震撼的东西。

我有个远房亲戚,年轻时去过一次科尔科瓦多山。据他说,你站在那里,看着基督像正好在晨曦里慢慢变亮,总觉得一切烦恼都可以卸下,哪怕只是暂时。每年复活节,山顶又是人山人海,有的是来朝圣的老修女,有的是带孩子来的外地游客,还有左手自拍杆、右手奶茶杯的现代女孩。大家都在浮躁生活里各自寻找一点平静,但你要问雕像本身——它是不是带来“救赎”?是不是化解了所有分歧?恐怕也不过是个被赋予象征意义的石头巨人罢了。

说到旅游业,“基督像经济圈”也是巴西一大奇景。酒店老板盼着人多,摊贩希望卖出更多纪念品,出租车司机拼命讲解雕像建造的“秘闻”。可见这雕像不仅代表信仰,也变成了生活的生计。巴西人的热情好客部分也写在了基督像的背后——那些挂着笑脸的导游,总能用巴葡夹杂的英语和你聊聊雕像“手掌尺寸”的秘密,路边小店还能看见基督像造型的巧克力、T恤、小黄帽。

再往深里想,其实雕像的象征意义也在变味。年轻一代未必都看重宗教,有的只是觉得它“好看、壮观、能拍照”。但每到国家动荡、社会分裂时,媒体总会把镜头对准基督像,想制造一种“万众归一”的感觉。宽容、祝福、团结、希望——这些词语被反复提起,但实际生活里,雕像的身旁也有争吵、误解、执拗。也许我们习惯于把自己的愿望投射到它身上,因为它高高在上,好像什么烦恼都不怕。

最后嘛。有时候我觉得:基督像未必能让每个人都获得救赎,也没办法解决生活的柴米油盐。但它矗立在山顶的姿势,像是给所有挣扎、渴望、怀疑的人留下了一个提示——总还可以仰望,总可以宽容,总有一个希望在侧身而立。至于它到底给了巴西什么、带走了什么,谁说得清?千万人在基督像脚下走过,脚步声总比雕像本身更有“人味”。

或许你哪天去到里约,站在石头巨人脚下,想起自己的心事,就能理解到:有些象征,就是一辈子都不必有答案的谜。