转自 胖瑾phoebe 帝都索记

-金-在北京漫长的历史发展进程中,开始成为首都是在金代。金朝海陵王在弑杀金熙宗之后,决定把都城从金上京(今黑龙江阿城境内)迁移到燕京(今北京),改称为中都大兴府。 海陵王对原有的燕京城进行了大规模地扩展及改造,扩展的结果之一就是把原来每面城墙上只有两门增加为三门(唯有北面四门),总数由八门增加为十三门。 扩展及改造的结果之二,是在中都城的城中心建造了皇城和宫殿,从而形成了一条纵贯全城南北的中轴线。

(图片来源:https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E4%B8%AD%E9%83%BD/1996124?fromtitle=%E9%87%91%E4%B8%AD%E9%83%BD%E5%9F%8E&fromid=2486288) -元-元朝建立后,元世祖在攻灭南宋、统一全国的过程中,开始在金中都城的东北建造了一座新的都城,号称元大都。 元大都的布局设计,体现了汉族农耕文化与少数民族游牧文化的有机结合。 新建造的大都皇城,是以太液池为中心,太液池东侧为皇宫正殿大明殿及皇后居住的延春阁,整体坐落于全城的中轴线上,以中华民族以“中”为基准的文化主题的体现。 西侧为皇太子的东宫及皇太后的兴圣宫,这种环湖建造宫殿的模式,体现了北方游牧民族“逐水、草而居”的文化主题。 在皇城外,元大都也首次实现了先秦《周礼·考工记》中的“左祖右社”,即在大都城东齐化门(今朝阳门)内建造了太庙,而在都城西面的平则门(今阜成门)内建造了社稷坛,形成左右对称的格局。 在中国古代,社稷代表的是国家,太庙代表的是祖先,为国尽忠,为家尽孝,代表决策者的“忠”“孝”之道。

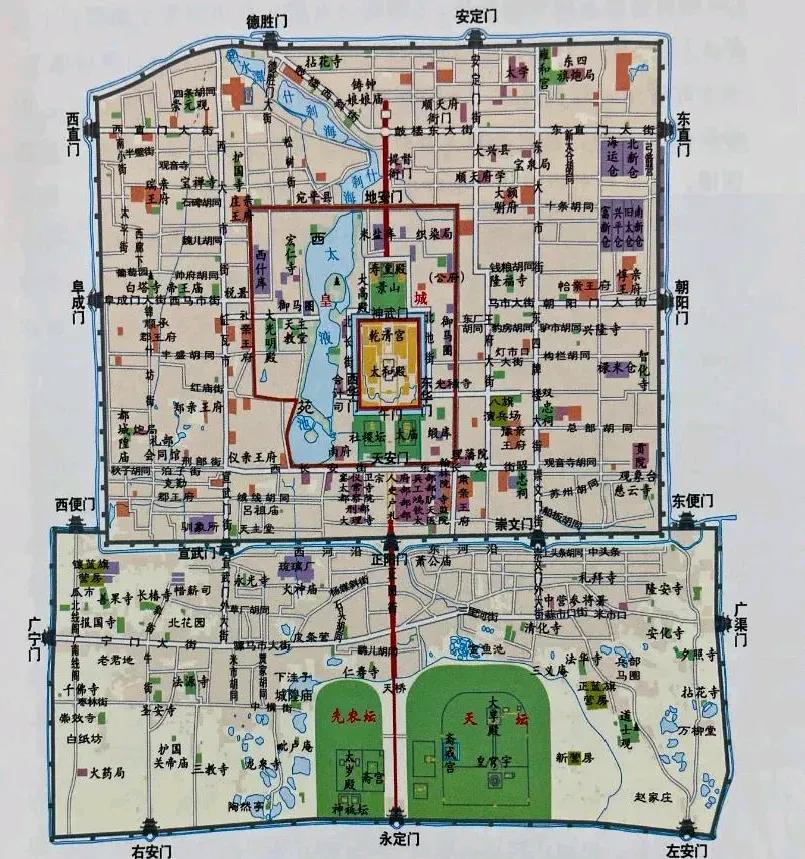

(图片来源:https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E4%B8%AD%E9%83%BD/1996124?fromtitle=%E9%87%91%E4%B8%AD%E9%83%BD%E5%9F%8E&fromid=2486288) -元-元朝建立后,元世祖在攻灭南宋、统一全国的过程中,开始在金中都城的东北建造了一座新的都城,号称元大都。 元大都的布局设计,体现了汉族农耕文化与少数民族游牧文化的有机结合。 新建造的大都皇城,是以太液池为中心,太液池东侧为皇宫正殿大明殿及皇后居住的延春阁,整体坐落于全城的中轴线上,以中华民族以“中”为基准的文化主题的体现。 西侧为皇太子的东宫及皇太后的兴圣宫,这种环湖建造宫殿的模式,体现了北方游牧民族“逐水、草而居”的文化主题。 在皇城外,元大都也首次实现了先秦《周礼·考工记》中的“左祖右社”,即在大都城东齐化门(今朝阳门)内建造了太庙,而在都城西面的平则门(今阜成门)内建造了社稷坛,形成左右对称的格局。 在中国古代,社稷代表的是国家,太庙代表的是祖先,为国尽忠,为家尽孝,代表决策者的“忠”“孝”之道。 (图片来源:https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4151525117391982470) -明-到了明代初年,明太祖朱元璋定都南京,将大都城降为北平府,封皇子朱棣为燕王,镇守于此。 朱棣发动“靖难之役”,夺得皇权,史称明成祖。明成祖定都北京,一方面沿用了元大都的遗存模式;另一方面,则是仿效了南京都城的建造模式。 明代都城以元大都皇城为全城中心。 在太液池东侧建紫禁城,且分为外朝、内廷的格局,外朝三殿为皇帝处理政务的主要场所,内廷两宫及东西六宫为帝王及后妃们生活的主要场所。 以太液池为中心建独立的皇家园林——西苑。这种宫殿格局的变化,在文化主题方面重新加以展示,表现出农耕文化中“内外有别”、宫殿与园林完全分开的观念,而除去了少数民族游牧文化的诸多因素。 仿照南京都城,将太庙和社稷坛从皇城两侧迁移到皇城南面,仍然是东、西对称,但“左祖右社”的文化主题更加突出。 明代中期,明世宗对北京进行了大规模完成,建造了南城。与此同时,对许多都城设施加以改造,大致形成了今日北京的主题格局。 其一,是把北京中轴线的南端进一步向南延伸,从正阳门(俗称前门)延伸到永定门。经过延伸的中轴线全长7.8公里。 其二,是把原来的合祭诸神的郊坛,以祭祀对象、方位等区分为,天坛、地坛、朝日坛、夕月坛。

(图片来源:https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4151525117391982470) -明-到了明代初年,明太祖朱元璋定都南京,将大都城降为北平府,封皇子朱棣为燕王,镇守于此。 朱棣发动“靖难之役”,夺得皇权,史称明成祖。明成祖定都北京,一方面沿用了元大都的遗存模式;另一方面,则是仿效了南京都城的建造模式。 明代都城以元大都皇城为全城中心。 在太液池东侧建紫禁城,且分为外朝、内廷的格局,外朝三殿为皇帝处理政务的主要场所,内廷两宫及东西六宫为帝王及后妃们生活的主要场所。 以太液池为中心建独立的皇家园林——西苑。这种宫殿格局的变化,在文化主题方面重新加以展示,表现出农耕文化中“内外有别”、宫殿与园林完全分开的观念,而除去了少数民族游牧文化的诸多因素。 仿照南京都城,将太庙和社稷坛从皇城两侧迁移到皇城南面,仍然是东、西对称,但“左祖右社”的文化主题更加突出。 明代中期,明世宗对北京进行了大规模完成,建造了南城。与此同时,对许多都城设施加以改造,大致形成了今日北京的主题格局。 其一,是把北京中轴线的南端进一步向南延伸,从正阳门(俗称前门)延伸到永定门。经过延伸的中轴线全长7.8公里。 其二,是把原来的合祭诸神的郊坛,以祭祀对象、方位等区分为,天坛、地坛、朝日坛、夕月坛。  (图片来源:https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4151525117391982470)-清-清朝定都北京后,进一步完善了北京的中轴线。 首先,对紫禁城北面的景山加以改造,在山上建有五座亭子,使景山成为整个北京城的镇山。 同时,又在景山建有寿皇殿,与奉先殿同为供奉祖先御容的场所,以便清朝帝王及宗亲岁时祭祀。 寿皇殿也是坐落在中轴线上,突出了尽“孝”的文化主题。 此外,清朝帝王还在中轴线两侧对称建造有宣仁庙、凝合庙等,以祭祀风、雨、雷、电诸神。这些清朝新增加的文化设施和明朝遗留的文化设施一起,串联起了北京中轴线的文化主题,使之成为整个北京城最重要的一条文化命脉。

(图片来源:https://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_4151525117391982470)-清-清朝定都北京后,进一步完善了北京的中轴线。 首先,对紫禁城北面的景山加以改造,在山上建有五座亭子,使景山成为整个北京城的镇山。 同时,又在景山建有寿皇殿,与奉先殿同为供奉祖先御容的场所,以便清朝帝王及宗亲岁时祭祀。 寿皇殿也是坐落在中轴线上,突出了尽“孝”的文化主题。 此外,清朝帝王还在中轴线两侧对称建造有宣仁庙、凝合庙等,以祭祀风、雨、雷、电诸神。这些清朝新增加的文化设施和明朝遗留的文化设施一起,串联起了北京中轴线的文化主题,使之成为整个北京城最重要的一条文化命脉。  (图片来源:https://wenhui.whb.cn/zhuzhan/xinwen/20230410/515979.html 从金中都的初创,到元大都的革新,再到明清北京的完善,每一段历史都在这片土地上留下深刻的印记。透过这条文化命脉,我们得以窥见北京如何从一座边疆重镇,逐步成长为统一多民族国家的中心,并在今日依然焕发着不朽的魅力。参考资料: 1)王岗.北京中轴线的历史文化内涵与当代政治意义.北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(02):6-10+30.DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2015.02.002. 2)https://news.sohu.com/a/764157405_121124760END

(图片来源:https://wenhui.whb.cn/zhuzhan/xinwen/20230410/515979.html 从金中都的初创,到元大都的革新,再到明清北京的完善,每一段历史都在这片土地上留下深刻的印记。透过这条文化命脉,我们得以窥见北京如何从一座边疆重镇,逐步成长为统一多民族国家的中心,并在今日依然焕发着不朽的魅力。参考资料: 1)王岗.北京中轴线的历史文化内涵与当代政治意义.北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(02):6-10+30.DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2015.02.002. 2)https://news.sohu.com/a/764157405_121124760END