魔都,这个词听起来怪怪的,最近几个月在网络上又火了一把。谁不是刷刷手机一抬头,发现大家都在用它调侃上海?尤其疫情爆发后,奇葩新闻层出不穷,“魔都”喊得更带劲。可追根溯源,大多数人对这词的由来似懂非懂,甚至猜成了“讽刺词”。现实比想象复杂多了——魔都,是怎么贴到上海身上的?

时间挪回快一百年前。1920年代的上海,不光是国内头号大都市,还是国际商业漩涡。外滩浮华,法租界灯红酒绿,弄堂里藏着另一种心酸。一个叫村松梢风的日本作家,没什么名气,兜着点稿费,千里迢迢来到上海。他不算旅游,反而混进去,目睹十里洋场的光怪陆离。

摩天高楼里是西装革履的银行家,隔壁巷口却是拿着菜刀的地痞。说是金融中心,不如说是各种欲望扎堆的修罗场。村松梢风有点诧异,也有点入迷。混吃混喝一段日子后,他挑灯夜写,把这些夹杂着爱恨与秘密的见闻填进一本书,取了个不太友好的名字:魔都。

书出版回日本去了。不凑巧,他本人没啥作品号召力,当时中国没人理这本书,更没人想着把“魔都”翻译给国人看。这个称呼像石子悄悄扔进水里,无声无息。如果往后数十年一切照旧,可能魔都就此消失,上海也许换个绰号。天知道为什么,这个谜一般的名词总能兜一圈又回来。

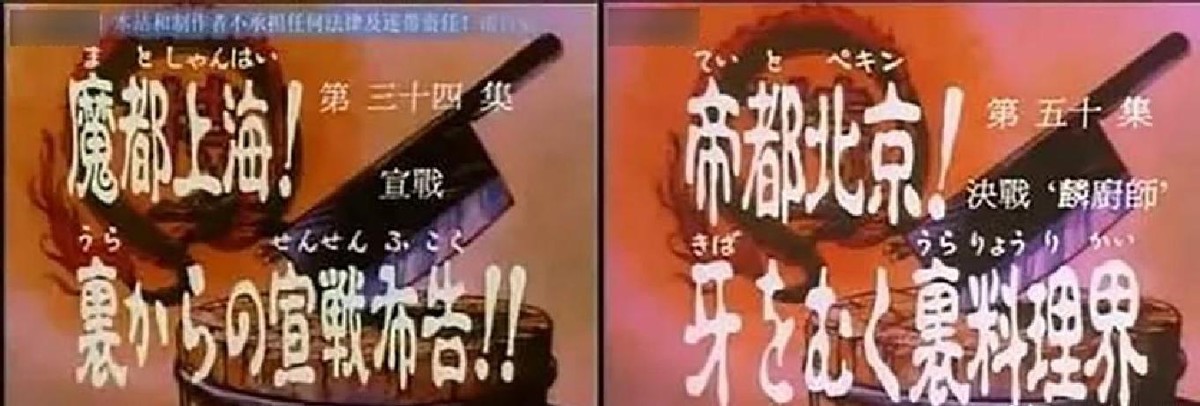

等新世纪的钟刚刚敲响,日本人自己先闹腾了起来。97年一部名叫《中华小当家》的动画片在富士台热播,第34集就直接封上海为“魔都”,还配合黑暗料理界开战,夸张得让小孩都咧嘴乐。动画片火到国内,魔都两个字第一次印在新一代中国观众脑海。其实动画片讲的不是魔法,也不是搞怪,而是一种移植的都市神秘感。

1995年,NHK干脆派记者队来上海,用“魔都上海,十万日本人”为报告题目。十万?这个数字现在听来像玩笑,但那时确实在上海采访、拍摄、写记录。许多过去的老照片,采访日记,就在这样的新闻团队手上散落。

2010年,上海世博会闹腾得街头巷尾热闹。官方觉得“魔力之都”这个说法能蹭一波国际范儿,还能展示点海派精神。于是,魔都标签顺势贴到了国际展会的各种材料和标语上。和早年日本人笔下象征的复杂、危险、神秘完全不是一码事。到这会儿,魔都反倒带上点褒奖、自豪,那层“白天繁华晚上危险”的神秘变成了“有活力、包容性强、创意爆棚”的宣传口号。

再往后,这个名词就渐渐有点什么语境都能用。2021年11月一则官方报道,云南省和上海合作文旅,新闻标题直接写:魔力之都和七彩云南手拉手,大家都笑了。魔都早就洗白了。变成象征高端、活力、创意,似乎毫无负面意思。

但事情有点拧巴。疫情期间,魔都反倒像是讽刺上海防疫管理的淡定,人心焦躁,市井小民的无奈嘲笑。朋友圈、微博热搜,“魔都”字眼成了“吐槽”的专有座,时而揶揄又不乏调侃。网友解读五花八门,有人觉得魔都自带霓虹灯的神秘劲儿,也有人干脆借用来骂人懒散无能,甚至暗讽全国?这种舆论真真假假,上海本地人多数还是抱着既爱且嫌的复杂心理。

有人回想日本人最初的用法,好像带点“异域奇观”或者“危险之地”的味道,也有点小看上海。但到今天,上海自己人也会用魔都自称,甚至有点骄傲地自嘲了。其实还挺奇怪的,这种转变不是突然发生的,跟环球都市形象变化,跟外国人在内外传播,也有关。谁想到一个本来冷僻的标签,巡回快百年,能来回反转用,道理都说不通是不是?

有观点说,魔都纯粹是日本人根据昭和年间的神秘主义搞出来的。也有人认为,是影视作品推波助澜,比如《上海滩》《上海大风暴》铺陈了大上海独有的矛盾感,帮魔都贴了点神秘外壳。但这些电视剧更多还是追忆民国乱世、舞厅歌舞、江湖恩仇。魔都标签归根结底是多层含义缠绕,不说死理了。

细细琢磨,上海每隔一阵都能折射出新一层意思。三十年代叫魔都,是诡异、危险,后来是广义异域魔力。新世纪则是包容、大气、创意。疫情流行后,魔都变成舆论槽点,嘲笑时还能带点自我解嘲。几个意思往一块掺,反倒让“魔都”这个词有了层次。有关上海的历史人物、冒险故事、外来文化,甚至日常百姓的喜怒哀乐,都在“魔都”两个字上一点一点叠加。

查公开资料,2021年国际游客统计上海依然名列亚洲前三,仅次于曼谷、新加坡(《2021年全球城市旅游目的地排名报告》,马萨诸塞斯大学提供数据),这也说明“魔都”标签已经异化成国际化的城市特质。其实和村松梢风第一本小书里形容的黑暗、斗争、神秘,完全不一样了。这个称呼是怎么在流转中不停长出新含义的?大概只有上海自己清楚。

这种层层递进的变化,才是大都市的真实写照。不只是表面光鲜,也不是单纯阴暗。矛盾和包容,时髦和烟火气,各种声音嘈杂着共存。魔都二字最后倒成了一面镜子,一会儿照出现实不堪,一会儿又成炫耀资本,没有一定之规。

有网友说,魔都已然成为上海集冲突、魅力、包容于一身的符号,用来称呼上海感觉都不过分。也有人说魔都还是该提醒人们关注城市底层,避免一团和气掩盖灰色阴暗。到底哪一种解释对路?反正没标准答案。

没人再拿魔都当真正的玄学词语。谁都知道,上海远不是一个靠灵异、危险、诡谲堆积起来的城市。互联网赋予了“魔都”新一层快意恩仇,连年青人看个电视剧、刷个短视频,也会会心一笑。也有人怀念过去上海滩的剑拔弩张,觉得魔都这个名字还是代表一部分上海的无奈与挣扎。矛盾就这样,解释魔都的过程中人人都可能说反话。

很少有词像魔都这样,一路跌跌撞撞,流转进无数人的心里。头衔、戏谑、褒贬、见证荣耀,也适合偷懒抱怨。总归,魔都已然有点像上海的朋友圈——没有一定模板,不断添加和删减,哪天换个名字也不奇怪。反正,想起魔都,自然就想起了不眠的这座城市。