文|十八停

编辑|十八停

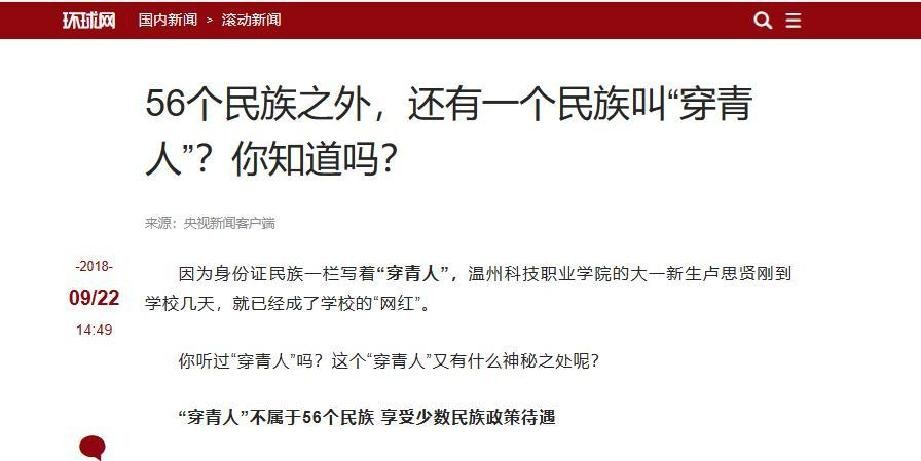

贵州的群山里,静悄悄地藏着个离谱的事实——中国有个“第57民族”,这事说大不大,说小也绝不小。这群人快要到一百万人了,长期生活在本地,明明就在我们身边,结果大多数人连名都没听过!官方没把他们列进56个民族,他们也不觉得自己是汉族,只认“穿青人”这标志,一听就有点古怪。那这帮穿青人是怎么来的?为啥分明扎在祖国大地上,却像影子一样被忽略?

明清的史料有点零碎,倒没法凿实。有人预言他们本是汉人,明初大军开进贵州,大批流民随军迁徙,落地生根和当地少数民族联姻。血缘扭成一股,这批混血后裔一天天变成现在这样,但你再去问穿青人,他们比谁都反感这个说法,觉得自己根本不是汉族。你说迷不迷。

也有个截然不同的观点,习惯称穿青人为“僚人”的后裔。说他们压根就是贵州的土著民族,一直藏在深山,外面连根毛都没带进来多少。这种看法,反倒被不少本地专家和族里学者肯定,证据断断续续,反正哪头都没人说得死。黔地大山永远养育着谜团,倒没人真能梳理清穿青人的根脉。

一拨人顺着“血缘混杂”那条路走,说穿青人有汉族血脉啊。族里人立马横眉冷对:入不入汉族才不靠血缘呢!拿祖宗说事儿没意思,真正把他们和汉族区别开来的,还得落到文化生活上。汉族人三寸金莲,缠足成风;同一时期,穿青姑娘大脚板,行走自如,天差地别。你要是全信第一种说法,只怕理解不了他们自我认同的复杂。

图腾信仰也离奇。中国各地,龙未必是不二选择。穿青人崇拜的是没人见过的山魈,还真敢搞特别。节日舞蹈全靠山魈面具撑场面,专挑些不一样的小细节。说起来,每次节庆都闹腾得很,原始野性全都露在脸上。你见啥民族拍照都戴“怪脸”上街,还唱歌跳舞,能不奇怪?

此外,穿青女性特别宠爱自己的秀发。出生那刻不剪,一蓄十几年,脑袋上绕得跟乌云似的。生活细节被单独保护下来,倒教人有点佩服她们固执的劲头。语言就更离谱,老辈子的穿青话,跟广东四川河南山东的方言不一样。你能听明白点啥?外人一头雾水,族里老人叽里咕噜,孩子们也不愿用普通话回应陌生人,每家每户都明规则暗门道。

穿青人哪怕男孩女孩都青蓝作主,服装风格铁打不动。谁穿成啥样都得按辈分年纪来。你穿错了,看不惯的老人嘴里不说,表情能给你收拾够呛。新中国成立后,这帮人服饰慢慢变了,什么“汉化”不可避免。可是在一些偏远村子,遇到老人还照旧一身青蓝,花纹针脚小心翼翼保护。

让他们归汉时,穿青人集体不乐意,哪怕改名换姓也扛不住这口气。政府后来只好尊重他们的想法,单独给了一栏。既显示多元,也省得伤自尊。网上传说“穿青人叛逆、不想当汉族”,其实不全对——他们对“自己是谁”这个认同有点偏执,民族归属成了内心疙瘩。

外地穿青人带着身份证去办事,每次民族那栏一填就出事。“穿青人”三个字电脑系统识别不了,吃亏还真多。2014年,贵州政府出手,发个调查表,让所有穿青人自行选择民族身份,看你愿归谁。七个选项摊在面前,不选也行。实际数据出来,绝大多数宁可做苗族、彝族,死活不进汉族,连调查员都纳闷。这事上,逻辑绕来绕去,偏不按常理出牌。

2万人填写,有1.2%选汉族。深挖原因,发现穿青人其实很多生活习惯早就和汉族人一样,融进去没毛病。有人嫌麻烦,干脆进了汉族,少数制约多方治疗。奇的是,愿当汉族的穿青人,有时并不是为了获得“超级民族归属感”,只是纯粹想省点事,平平静静办手续别卡壳。

你要说待遇问题,高考加分照给不误。2014年之后,身份系统里终于能打上“穿青人”标识线,出门办正事再也不被难住。实操上,身份认同与实际生活需求,博弈得彻彻底底。穿青人该要啥待遇要啥待遇,但又不全归类进民族范畴,这逻辑挺怪,可也有一丝妥协意味。

再深入点讲,穿青人以独立为荣。你说他们执着,他们打心眼里认定自个就是穿青人,谁都挪不动。外头人不管再怎么困惑,他们也不会脑子一热改通汉族。而且在一些村里,老人时常能让晚辈充满信心地说:“我们独一无二。”奇妙的是,这种认同,有时和现实生活对冲,又有时两不相干。

还有意思的细节,总让人琢磨:穿青人对祖辈的传说乐此不疲,对村里的祭祀小心翼翼。夜一黑,全村人点起篝火,唱山歌、跳鬼舞,气氛不比大场合差。外地游客也拍过,但拍出来的照片没人能讲得完全明白。或许是语言隔阂,也可能是对外展示时少了内核里的温度。

数字不会骗人。1985年穿青人还不到70万,但2014年已接近百万。人口增长很快,这样的扩张是不是意味着什么?有时会和一些主流民族的“认同感扩散”形成某种碰撞。可是,新闻报道常常只写人口、文化、宗教,没人关心个体的家庭纠结。其实,穿青少年的自我认同也没那么铁板一块,城市教育、互联网影响悄然生根。

市面上其实偶尔能见到穿青美食和刺绣品,但大多数人吃一嘴也搞不清和苗族、布依族有什么本质差别。常常会有游客举着手机问:你们是汉族吗?村民摇头,不多解释,懒得聊这个。身份问题对他们来说,远不如每年节庆、家里红白喜事重要。普通穿青人忙的是柴米油盐日常,民族身份,是礼仪感,更是坚守自我。

脱口而出的“我们和别人不一样”,到底是因为什么?本地穿青老头灌的自信,外界千万人再热闹,也很少波及山里的日常。身份认同变成了抗拒压力的一种坚持。如果还真有谁要全给穿青人送进汉族名下,他们指不定会更偏执,越说越不肯认。

当然,也有族里年轻人对外兼容。进了城,许多穿青小伙成了“本地汉人”,没人再提老村风俗。晚上去KTV唱歌,刷短信说笑,现代时尚和传统共生。有时他们主动回村,帮老人办理身份证,途中才想起山魈舞和青蓝衣服。哪个身份才算“正统”,年龄、场合和个人心境决定一切。可能今天觉得无所谓,明天又坚守死不松口。

说到历史传承,谁也搞不清具体节点。地方志多,线索扯不出头绪。对外翻译资料贫乏,专家评论常常自相矛盾。连资料库的数据也偶有前后不一,在贵州省民族事务委员会最近几年的人口普查统计表里,数据虽说靠谱,但对细节描写远不如村头茶馆里几句闲聊。

穿青人靠什么把身份传下去?有时靠母亲的叮咛,有时全赖一场大节。过去改革开放四十多年,现代技术早把族群打散,老规矩没了大半。可那一场青蓝盛装的聚会、一次篝火山魈舞,突然又让人觉得民族归属和现代便利可以共存。

大家对穿青人的看法千差万别。有人羡慕他们获得双重加分,有人不明白为什么不干脆统一到汉族去。少数族裔政策复杂,穿青人其实挺会权衡利弊。传统和现实撞在一起,一些人想要独立身份,一些人又偷偷攒“出门方便”,没人真能说清谁对谁错。

贵州的穿青人,没有为谁服务。说他们与世隔绝不太对,但真要说他们和主流社会没什么瓜葛,好像也没完全说错。蓝衣长发、山魈图腾下的岁月静好,平凡而自足。各种认同、矛盾、现实妥协,一团乱麻,一首歌唱不完,历史的长河里,这点波澜反复无常。

总结起来,穿青人究竟该往哪摆?他们自己的归属由自己决定,至于我们怎么理解,没人催你肯定答案,日子过得踏实安稳就好。