一、 线路本体:蹄印下的山河脉络

1.1 主要干线:连接汉藏的贸易大动脉

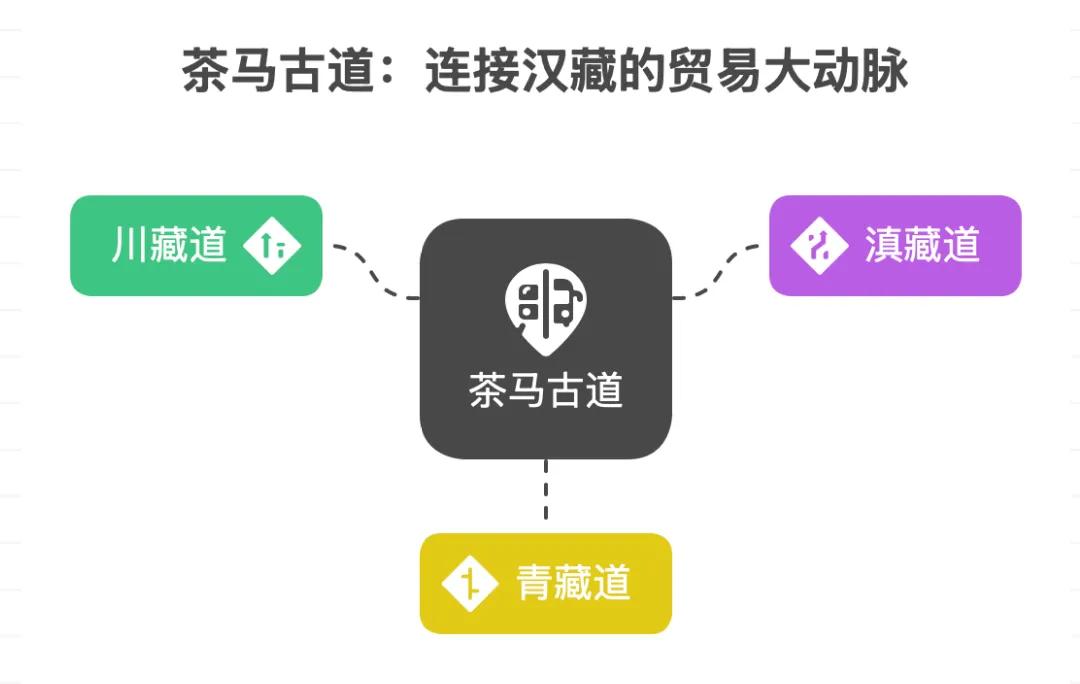

茶马古道,这条以茶叶和马匹为主要交易商品的古老贸易通道,并非单一的一条道路,而是一个庞大的交通网络,其主干线如同人体的主动脉,连接着中原与广袤的西南边疆,乃至更远的南亚地区。这些主干线主要可以归纳为三条:川藏道、滇藏道和青藏道(唐蕃古道)。

它们在不同的历史时期,承担着不同的历史使命,共同构成了茶马古道的骨架,见证了汉藏之间以及中国与南亚诸国之间长达千年的经济文化交流。这些线路的开辟和延续,是人类适应自然、改造自然的壮举,也是不同文明相互吸引、相互融合的生动体现。它们不仅仅是贸易的通道,更是文化的走廊,民族的纽带,历史的见证。

- 川藏道:雅安启程,双线并进达圣城

- 川藏道,作为茶马古道中影响最大、最为著名的线路之一,其历史可以追溯至西汉时期。当时,蜀地商人便携带茶叶等物产,经雅安、渡大渡河,至木雅草原(今康定一带),与当地的邛人、笮人、冉庞人等部落进行以物易物的交易,逐渐形成了早期的商贸通道,史称“旄牛道”。这条古道距今已有1300多年的历史,全线长达3100多公里。其起点主要在今四川雅安一带的产茶区,茶叶在此汇集,然后通过人背马驮,翻山越岭,运往藏区。川藏道在康定(古称打箭炉)形成了一个重要的枢纽,自康定起,川藏道又分为南、北两条主要支线,如同两条巨龙,蜿蜒向西,最终汇合于西藏拉萨。

- 川藏线的开拓异常艰巨,道路崎岖难行,运输茶叶主要依靠人力背运和骡马驮运。民间流传的谚语生动地描绘了行路的艰难:“正二三,雪封山;四五六,淋得哭;七八九,稍好走;十冬腊,学狗爬。” 这充分反映了马帮和背夫们在极端恶劣的自然条件下,为了生计和贸易的坚韧不拔。雅安至康定段全长约400公里,是川藏茶马古道中最为艰辛的一段,茶叶主要由背夫驮运。此段路线又分为“大路”和“小路”,“大路”俗称“官道”,而“小路”则被称为“商道”。康定至拉萨段全长2000多公里,地势相对平坦,茶叶多用骡马和牦牛运送。

- 川藏道在明清时期得到了进一步的繁荣和发展,成为连接四川盆地与青藏高原的核心贸易通道。茶叶到达康定后,一部分通过当地的“锅庄”(一种兼具客栈、货栈、中介功能的机构)销往康定周边地区及青海玉树等地,大部分则继续运往拉萨。这条古道不仅运输茶叶,还承载着布匹、盐、日用器皿等内地商品进入藏区,同时将藏区的马匹、毛皮、药材等特产运往内地,极大地促进了汉藏之间的经济互补和文化交流。

- 南线:从康定出发,向南经过雅江、理塘、巴塘,进入西藏芒康,再经左贡,最终抵达昌都,与滇藏线汇合后,继续向西前往拉萨。这条线路途经横断山脉的腹地,山高谷深,江河湍急,是自然景观最为壮丽,也是挑战最为严峻的线路之一。沿途的理塘是著名的“世界高城”,巴塘则以弦子舞闻名。这条线路不仅是茶叶运输的重要通道,也是汉藏文化交流的桥梁,沿途留下了许多历史遗迹和文化传说。

- 北线:从康定向北,经过道孚、炉霍、甘孜、德格,渡过金沙江后进入西藏江达,最终抵达昌都,与南线汇合后共同通往拉萨。北线相对南线而言,海拔更高,气候更为寒冷,但沿途的人文景观独具特色。德格是藏区著名的文化中心,拥有古老的德格印经院。甘孜则是康北重镇,商贸繁荣。这条线路同样充满了历史的厚重感,见证了无数马帮的艰辛与辉煌。

- 滇藏道:普洱飘香,穿越横断入雪域

- 滇藏道,是茶马古道中另一条至关重要的主干线,其历史同样悠久,以运输云南普洱茶而闻名于世。这条线路的起点主要在云南南部的西双版纳、思茅(今普洱)、临沧等普洱茶核心产区,茶叶在此采摘、加工后,经大理、丽江、香格里拉(中甸)、德钦,进入西藏芒康,与川藏南线汇合,再经察雅至昌都,最终抵达拉萨,并可继续延伸至尼泊尔、印度等南亚地区。滇藏道横贯藏、川、滇高原横断山脉的三江(金沙江、澜沧江、怒江)流域,蜿蜒四千余公里,穿越了四千多米深的大峡谷、六千五百米高的雪峰和雄奇的冰川,单程就需要行走半年之久。

- 滇藏道的形成与发展,与纳西族等民族的崛起和经营密切相关。明代,在朝廷的扶持下,木氏土司势力崛起,向北扩张,控制了今中甸、木里、维西等地,并继续向北推进至德钦、巴塘、理塘及芒康一带的藏族地区,使得纳西族与藏族间的交融日益密切,滇藏茶马古道上的茶马贸易得以发展,丽江地区也因此成为滇茶销藏的主要中转站和贸易中心。这条线路不仅是茶叶贸易的通道,也是盐、糖、药材、皮毛等百货的流通渠道,以马为主要运输工具。

- 滇藏道沿途的自然风光极为壮丽,从热带雨林到雪山草甸,地貌变化多样。同时,这条线路也是多民族文化交融的走廊,沿途分布着傣族、彝族、白族、纳西族、藏族等多个少数民族,形成了丰富多彩的民族文化景观。例如,丽江古城作为世界文化遗产,其繁荣就与茶马贸易息息相关。大理的苍山洱海、香格里拉的松赞林寺、德钦的梅里雪山,都是这条古道上璀璨的明珠。滇藏道以其独特的自然和人文魅力,吸引着无数探险者和文化爱好者。

- 青藏道(唐蕃古道):长安西望,古道悠悠通高原

- 青藏道,亦称唐蕃古道,是茶马古道中发展最早的一条线路,其历史可以追溯到唐代甚至更早。这条古道不仅是汉藏之间政治、经济、文化交流的重要通道,也是中国与南亚地区交往的桥梁之一。其主干线通常认为是从唐朝都城**长安(今西安)**出发,向西经甘肃天水、临洮,至青海西宁,然后沿青海湖南岸或北岸,经日月山、倒淌河、共和、玛多,渡黄河源头,越巴颜喀拉山,至玉树,再向西南进入西藏类乌齐、丁青,或经聂荣、那曲,最终抵达拉萨。也有观点认为,其起点可追溯至兰州,经西宁后与上述线路汇合。

- 青藏道在唐代尤为兴盛,文成公主远嫁吐蕃王松赞干布(公元641年)即是沿着这条道路进入西藏的。这一历史事件极大地促进了唐蕃之间的友好关系和经济文化交流,也推动了茶叶等内地物产向藏区的输入。尽管有文献记载文成公主是藏族饮茶习俗的开创者,但考古发现表明,早在公元3世纪,西藏阿里地区的故如甲木墓葬中就出土了茶叶实物,说明茶叶入藏的历史更为久远,青藏古道上也早已存在茶叶运输活动,只不过在文成公主入藏前规模可能较小。文成公主入藏后,吐蕃社会饮用茶叶的风习逐渐形成,内地茶叶开始更大规模地经由青藏道输入藏区。

- 宋代以后,随着茶叶生产和贸易的发展,以及政治军事格局的变化,青藏道的地位有所下降,川藏道和滇藏道逐渐兴起。但青藏道作为连接中原与青藏高原的传统通道,依然发挥着重要作用,尤其是在茶马贸易方面。宋代在陕甘青地区设立了多个茶马司,管理茶马互市,青藏道成为汉藏茶马贸易的主要道路之一。这条古道沿途地势高亢,气候寒冷,自然条件极为艰苦,但也因此塑造了独特的青藏高原文化景观。沿途的日月山、青海湖、黄河源头、巴颜喀拉山口等地,都是具有重要地理和文化意义的节点。

1.2 支线分布:纵横交错的毛细血管

茶马古道的生命力不仅体现在几条主干线上,更在于由主干线衍生出的众多支线。这些支线如同人体的毛细血管,深入到各个区域,将偏远的村落、矿区、牧场与主要贸易城镇连接起来,构成了一个庞大而复杂的交通网络。这些支线的存在,使得茶马贸易能够覆盖更广阔的地域,满足更多元的需求,也促进了更广泛的文化交流。它们或翻越崇山峻岭,或沿江河延伸,或穿越草原荒漠,共同编织了茶马古道这一壮丽的历史画卷。

- 川藏道支线:

- 川藏道作为茶马古道的主干之一,其支线系统尤为发达,连接了川西高原、藏东地区以及青海、甘肃等地的广阔区域。

- 此外,四川茶马古道——西山路,是四川茶马古道——松茂古道的主要支线,始于汶川县城威州镇,向西沿岷江的一级支流杂谷脑河而上,经理县,越鹧鸪山而至马尔康后,沿梭磨河而下,经金川、丹巴而至康定,与茶马古道川藏线相汇,全长约550公里,在阿坝州境内约380公里。这条线路在唐代称“西山南路”,清代称“威保大路”,是内地经岷江上游地区西行通西部各藏区的交通要道和经济动脉,对于促进岷江上游和大渡河上游地区、内地与边远地区的政治、经济、文化交流与互动、民族迁徙和民族文化的融合,社会的安全与稳定等方面,均起着十分重要的桥梁与纽带作用。

- 雅安至松潘、甘南线:这条支线从川藏道的起点之一雅安出发,向西北方向延伸,经芦山、宝兴,翻越夹金山,进入阿坝藏族羌族自治州,过小金、马尔康,最终抵达松潘,并可进一步连通甘肃南部的甘南藏族自治州。松潘是历史上重要的边贸重镇,也是川西北地区的交通枢纽。这条支线使得川茶能够辐射到川西北的羌族、藏族聚居区,并与甘肃等地的贸易网络相连。

- 川藏北线经德格至青海玉树、西宁线:这条支线从川藏北线的重镇德格(或更早的邓柯县)分出,向西北方向进入青海玉树藏族自治州,并可继续向北通往青海省会西宁,乃至旁通甘肃的洮州(今临潭)。玉树是青海南部的商贸中心,也是连接西藏、四川、青海的重要节点。这条支线加强了川藏地区与青海地区的经济联系,促进了康巴文化与安多文化的交流。

- 昌都经类乌齐、丁青至藏北那曲线:从西藏东部的交通枢纽昌都出发,向北经过类乌齐、丁青,可以通往藏北高原的那曲地区。那曲是藏北的重镇,也是重要的牧区。这条支线将藏东农区与藏北牧区紧密联系起来,促进了农牧产品之间的交换。

- 昌都至拉萨的“草地路”与“硕达洛松大道”:除了主要的南、北两线在昌都汇合后经洛隆、边坝、工布江达等地至拉萨的路线外,还存在一些其他的选择。例如,“草地路”可能指的是从昌都出发,经索县、比如等地,穿越藏北草原前往拉萨的路线,这条路线相对平缓,但路程较远。“硕达洛松大道”则可能指经过波密、林芝等地的路线,这条路线风景秀丽,但山高谷深,通行难度较大。这些不同的选择反映了马帮根据季节、路况、货物等因素的灵活变通。

- 滇藏道支线:

- 滇藏道同样拥有复杂的支线网络,这些支线不仅连接了云南境内的各个产茶区和集散地,还向南延伸至东南亚国家,形成了国际性的贸易通道。

- 连接缅甸、越南、老挝等国的国际支线:从云南的普洱、西双版纳等地出发,有多条向南的通道可以通往缅甸、越南、老挝等东南亚国家。这些支线不仅运输茶叶,还运输丝绸、瓷器、药材等中国特产,同时将东南亚的宝石、香料、木材等商品输入中国。例如,历史上的“蜀身毒道”(南方丝绸之路的一部分)就与茶马古道的滇藏支线有所重叠或连接,共同构成了中国西南与南亚、东南亚的贸易网络。

- 云南境内连接各产茶区及集散地的支线:在云南境内,从西双版纳的易武、倚邦,普洱的景谷、景东,临沧的勐库、凤庆等著名的普洱茶产区,都有道路通往大理、丽江等主要的贸易中转站。这些支线如同树枝一样,将各个产茶的山寨与主干道连接起来,保证了茶叶的顺利汇集和外运。例如,凤庆县境内的茶马古道就曾是连接滇西与内地的重要通道,滇红茶制作技艺的诞生就与这条古道息息相关。

- 其他重要支线:

- 除了川藏和滇藏两大系统的支线外,还存在一些其他重要的区域性支线,它们共同构成了茶马古道庞大的交通网络。

- 这些纵横交错的支线,与主干线共同构成了茶马古道这一复杂而庞大的交通体系。它们的存在,使得茶马古道不仅仅是一条或几条固定的线路,而是一个动态的、不断发展的网络,适应着不同历史时期政治、经济、文化的需求,成为连接不同地域、不同民族、不同文明的桥梁和纽带。

- 甘肃河西走廊经敦煌、柳园,翻越唐古拉山至拉萨线:这是一条连接西北与西藏的通道。从甘肃河西走廊的武威、张掖、酒泉等地出发,经敦煌、柳园,向南翻越阿尔金山、昆仑山、唐古拉山等巨大山脉,进入西藏北部,最终抵达拉萨。这条线路是古代丝绸之路与茶马古道相互连接的重要体现,也是西北地区与西藏进行贸易和文化交流的通道之一。

- 新疆喀什、于阗地区至西藏阿里,连接印度、尼泊尔线:这条线路主要位于新疆南部和西藏西部。从新疆的喀什、叶城、于阗(今和田)等地出发,向南翻越喀喇昆仑山,进入西藏阿里地区,再向南可通往印度、尼泊尔等国。阿里地区的古格王国遗址等地,见证了这条古道的繁荣。这条线路是古代西域与西藏以及南亚地区进行交流的重要通道,也运输部分茶叶等物资。

1.3 自然与地理:塑造古道的无形之手

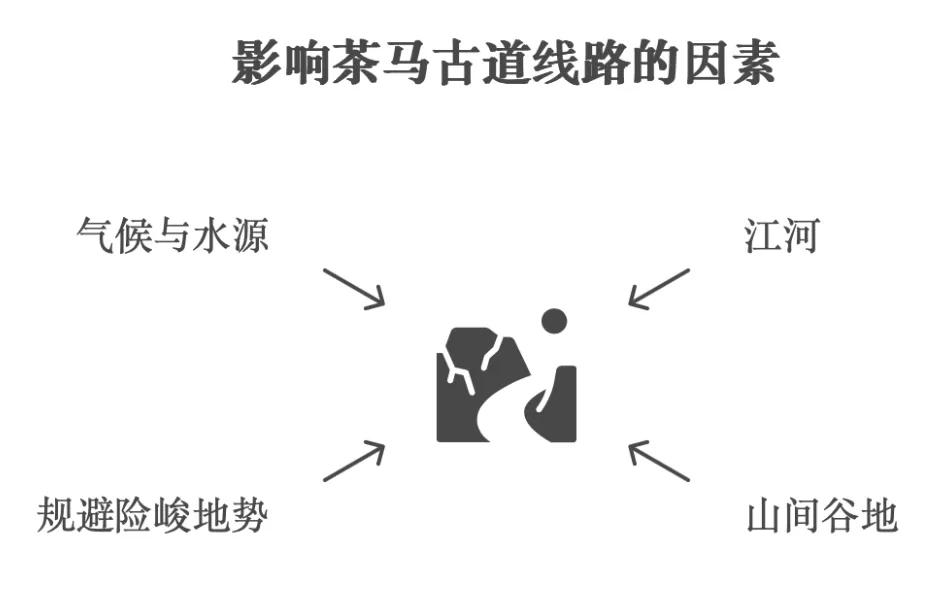

茶马古道的线路分布,并非人为随意规划的结果,而是在漫长的历史岁月中,人类在与严酷的自然环境不断互动、适应和选择的过程中逐渐形成的。地形地貌、气候条件、河流山川等自然地理因素,如同无形之手,深刻地影响着茶马古道的走向、节点的选择以及道路的形态。马帮和背夫们必须根据自然条件,选择相对安全、便捷、可行的路径,同时也要考虑沿途的水源、草场等补给问题。因此,茶马古道的线路往往呈现出与自然地理环境高度契合的特征。

- 沿江河分布:金沙江、澜沧江、怒江等大江大河的峡谷通道

- 横断山脉地区是茶马古道(尤其是川藏道和滇藏道)的核心区域,这里高山与峡谷相间排列,形成了著名的“三江并流”奇观——金沙江、澜沧江、怒江自北向南奔腾而下,切割出深邃险峻的峡谷。这些大江大河及其支流的河谷地带,往往成为天然的交通走廊。尽管峡谷两侧山势陡峭,但河谷底部相对平缓,且通常有水源保障,为古道的开辟提供了可能。例如,川藏南线在很大程度上就是沿着金沙江、澜沧江的支流河谷行进的。滇藏线更是直接穿行于金沙江、澜沧江、怒江的峡谷之中。马帮和背夫们沿着这些河谷艰难前行,利用江上的溜索、藤桥或季节性渡口跨越江河。这些江河不仅是交通的通道,也是重要的地理分界线和文化分界线,沿岸分布着众多的城镇、村落和驿站,成为古道上的重要节点。

- 穿行山间谷地:横断山脉、喜马拉雅山脉间的天然走廊

- 除了沿大江大河的主干道外,茶马古道的许多路段也选择穿行于山脉之间的相对平缓的谷地或垭口。横断山脉和喜马拉雅山脉虽然以山高谷深著称,但在群山之间,也存在一些海拔相对较低、地势相对开阔的谷地,这些谷地往往成为连接不同区域的天然走廊。例如,从云南大理到丽江,再到香格里拉,就是沿着一条相对开阔的河谷地带向北延伸。从昌都到拉萨的路线,也会选择穿越一些山间盆地和河谷。翻越山脉时,古道会选择海拔相对较低、坡度相对平缓的垭口。这些垭口虽然依然险峻,但却是连接山两侧地区的必经之路。例如,川藏线上著名的二郎山、折多山、雀儿山等垭口,都是马帮和背夫们必须面对的挑战。这些山间谷地和垭口,构成了茶马古道网络中的重要组成部分。

- 规避险峻地势:选择相对平缓、适宜通行的路线

- 在茶马古道的选线过程中,规避过于险峻的地势是一个重要的原则。尽管茶马古道以艰险著称,但马帮和背夫们总是尽可能地选择相对平缓、易于通行的路段。这意味着古道往往会避开悬崖峭壁、泥石流多发区、冰川活动区等危险地带。在必须通过险要地段时,人们会采取修建栈道、铺设石板路等方式来改善通行条件。例如,在一些陡峭的山坡上,可以看到人工开凿的“之”字形盘山路。在一些峡谷地带,则有依山而建的狭窄小路。这种对地形的适应性选择,体现了古代劳动人民的智慧和勇气。当然,即便如此,茶马古道的许多路段依然充满了危险,雪崩、滑坡、洪水等自然灾害时常威胁着行人的安全。

- 气候与水源:考虑气候适宜性及沿途水源补给

- 气候和水源是影响茶马古道线路选择的另外两个重要自然因素。西南高原地区气候复杂多样,垂直变化显著。马帮和背夫们在选择路线时,需要考虑不同季节的气候条件,尽量避开冬季大雪封山、夏季暴雨泥石流等不利时段。例如,川藏线上的“正二三,雪封山;四五六,淋得哭;七八九,稍好走;十冬腊,学狗爬”的谚语,就生动地反映了气候对行路的影响。沿途的水源补给也至关重要。人畜的饮水、草料的供应,都依赖于沿途的河流、溪涧、湖泊和水井。因此,古道的线路往往会将这些水源地串联起来。例如,大理凤阳邑的茶马古道旁,至今仍能看到保存完好的观音井、双子井,井水依旧甘甜清冽,这些水井当年为马帮提供了重要的饮水保障。可以说,茶马古道的每一条线路,都是人与自然长期互动、不断探索和适应的结果,它既是人类智慧和勇气的体现,也是自然地理环境深刻烙印在历史交通网络上的印记。

二、 历史与贸易:古道上的兴衰荣辱

2.1 历史变迁:古道线路的岁月流转

茶马古道的线路并非一成不变,而是在不同的历史时期,随着政治格局的演变、贸易需求的消长、交通技术的进步以及战争与和平的更迭而不断发生着变迁。这种变迁不仅体现在主要干线的兴衰交替上,也体现在支线的拓展与萎缩上。理解这些历史变迁,有助于我们更深刻地认识茶马古道作为一条动态的、活的文化遗产的丰富内涵。

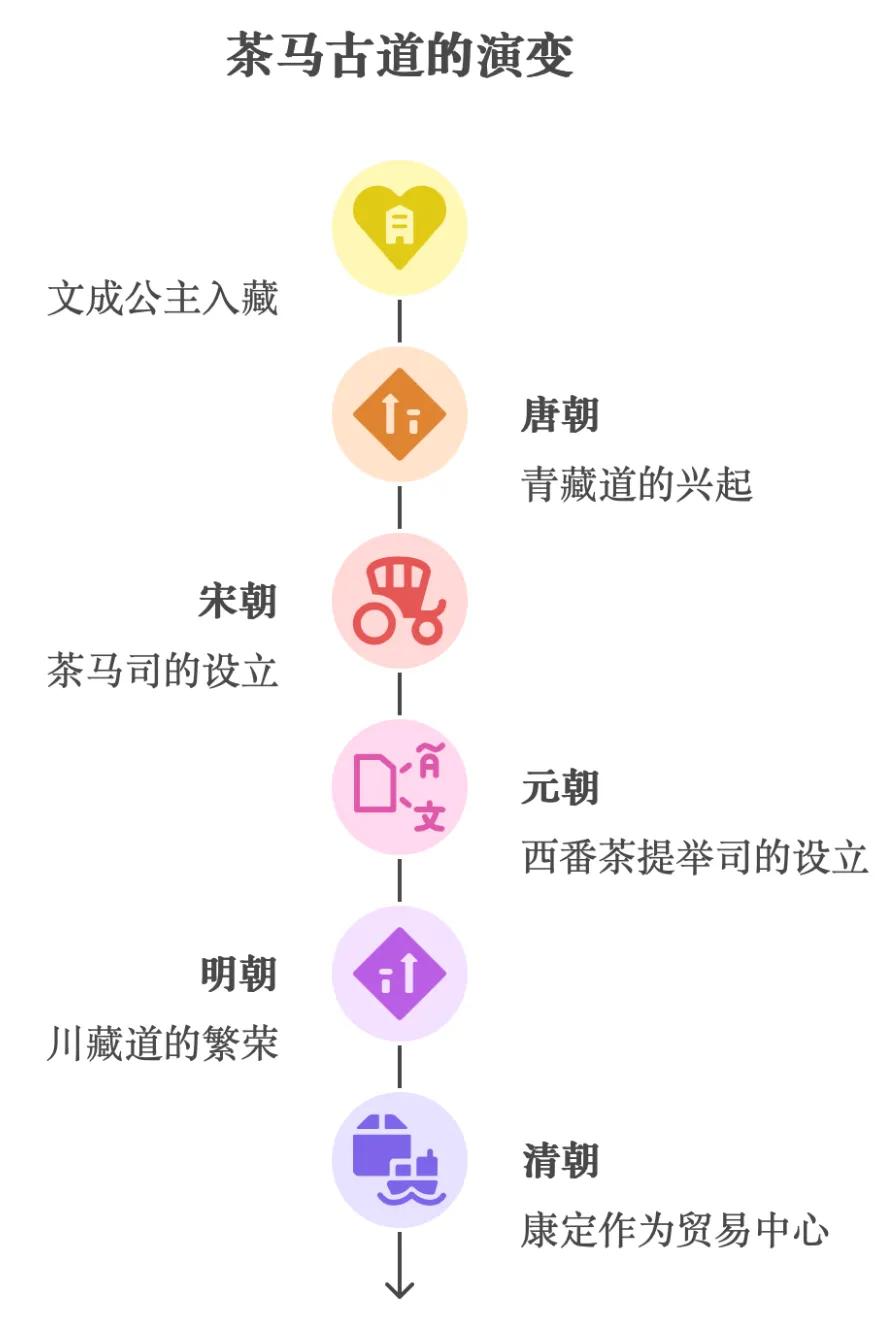

- 唐宋时期:青藏道(唐蕃古道)的兴盛

- 在茶马古道发展的早期,尤其是唐宋时期,青藏道(唐蕃古道)扮演了连接中原与西藏乃至南亚地区的主要角色。这条古道的历史可以追溯到唐代以前,但真正兴盛并确立其重要地位则是在唐代。公元641年,文成公主入藏和亲,所走的路线便是唐蕃古道,这一事件极大地推动了汉藏之间的政治、经济和文化交流,也使得这条古道声名远播 。唐代,由于吐蕃王朝的军事扩张,原先从四川进入西藏的“牦牛道”等线路受到影响,中原与西藏的沟通更多地依赖经由青海的这条通道。当时,中原的茶叶、丝绸、瓷器等物产通过这条道路源源不断地输入吐蕃,而吐蕃的马匹、药材、皮毛等也由此进入中原。宋代,虽然失去了对西北部分地区的控制,但茶马互市制度的确立,使得青藏道依然是重要的茶叶贸易通道,尤其是在陕甘青地区,宋朝政府设立茶马司,专门管理以茶易马的贸易。这一时期,青藏道不仅是贸易通道,更是中原王朝与吐蕃等地方政权进行政治交往、军事调动的要道。

- 元明清时期:川藏道与滇藏道的崛起与繁荣

- 随着历史的发展,特别是元明清三代的政权更迭和边疆治理策略的调整,茶马古道的格局发生了显著变化,川藏道和滇藏道逐渐崛起并走向繁荣,而青藏道的地位相对有所下降。

- 元代虽然统一了中国,但由于其本身是游牧民族建立的政权,拥有广阔的牧场和充足的马匹,对以茶易马的需求相对减弱,官方对茶马互市不再像前朝那样重视。然而,为了满足藏区对茶叶的需求,元朝仍设立西番茶提举司,管理茶叶的运输和贸易,汉藏之间的茶马互市在碉门(今四川雅安天全县)等地以民间贸易的形式延续下来。

- 明代是茶马古道发展的重要时期。为了抵御北方蒙古势力的侵扰,明朝政府对战马的需求量巨大,因此大力推行茶马互市制度,并将其作为一项重要的国策。明朝在四川、陕西等地设立茶马司,严格控制茶叶的生产和贸易,以茶叶换取藏区的马匹。这一时期,川藏茶马古道迅速兴盛起来。明朝政府规定乌斯藏(西藏)的贡使只能由川藏路入贡,并在碉门(雅安)等地提供食宿和茶叶,这进一步加速了川藏道的畅通和发展。同时,为了制衡蒙古势力,明朝大力扶持云南的木氏土司,木氏土司向北扩张,控制了今中甸、维西等地,并进一步向德钦、芒康一带推进,使得滇藏茶马古道上的茶马贸易也得到了发展,丽江成为滇茶销藏的重要中转站。

- 清代继承了明代的茶马贸易政策,并在初期对战马的需求依然旺盛。随着政权的稳固和诸多马场的建立,清朝中后期对以茶易马的依赖程度有所降低,转而更加看重茶叶贸易所带来的税收。为了保证茶叶贸易的巨额利润,清政府推行了更为严格的贸易管理措施。打箭炉(康定)成为川藏边茶贸易的总汇之地,川藏茶道得到了进一步的繁荣和发展 。滇藏茶马古道上的茶叶、土货贸易在民国时期依然十分兴盛。明清时期形成了从雅安至康定的“大路茶道”和“小路茶道”,以及从康定至拉萨的南路和北路茶道。

- 线路变迁原因:政权更迭、贸易需求变化、交通技术进步、战争与和平

- 茶马古道线路的变迁是多种因素综合作用的结果。首先,政权更迭和政治格局的变化是重要原因。例如,宋代北方战马来源受阻,促使朝廷大力发展与西番的茶马贸易;明代为了抵御蒙古,加强对藏区控制,大力扶持川藏和滇藏茶马贸易。其次,贸易需求的变化也影响着线路的兴衰。随着藏区对茶叶需求的持续增长,以及内地对马匹、药材、皮毛等藏区特产需求的增加,原有的线路可能无法满足需求,新的线路便应运而生或得到拓展。再次,交通技术的进步,如桥梁的修建、栈道的开辟等,也使得一些原本难以通行的路线变得可行,从而改变了线路的走向。例如,明代拓展乌撒入蜀路后,泸州成为连接云贵两省的陆路枢纽。最后,战争与和平的环境也对线路的畅通与否产生直接影响。战争时期,一些线路可能被阻断或废弃;而和平时期,随着商贸活动的恢复和发展,线路则会重新繁荣起来。例如,抗战期间,部分茶马古道路段作为川滇东路组成部分转运战略物资。这些因素相互交织,共同塑造了茶马古道线路分布的历史演变。

2.2 贸易功能:各条线路的独特角色

茶马古道作为一个庞大的贸易网络,其不同线路在贸易活动中扮演着各不相同的角色,运输的商品种类、贸易规模、交易频率以及服务的区域和人群都存在差异。这种功能上的分化,使得整个茶马古道系统能够更有效地满足不同地区的需求,促进更广泛的物资交流。

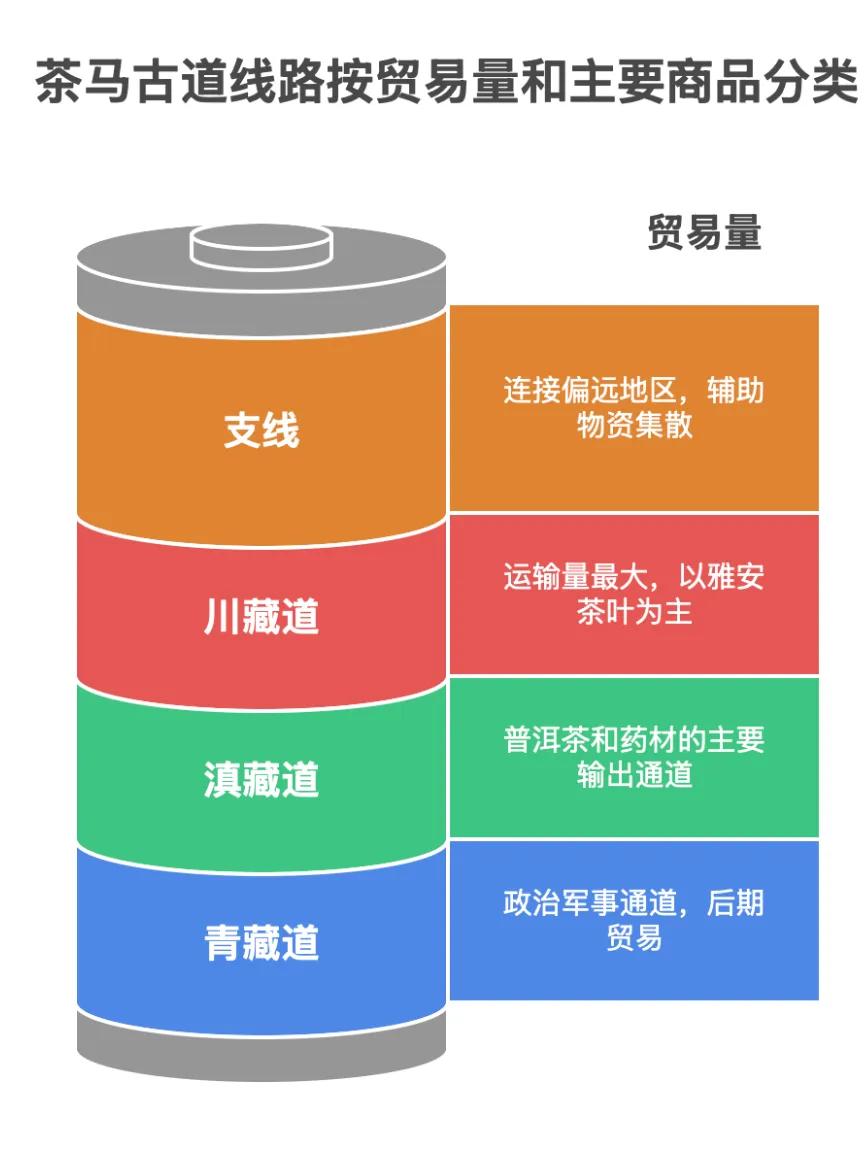

- 川藏道:运输量最大,以雅安茶叶为主,兼营布匹、盐、日用品等

- 川藏道是茶马古道中运输量最大、贸易最为繁忙的线路。其核心功能是将四川雅安等地生产的茶叶(主要是边茶或藏茶)大量运往藏区。雅安作为川茶的集散地,其茶叶品质优良,深受藏区人民喜爱。除了茶叶这一大宗商品外,川藏道还运输大量的其他内地物资,如布匹、丝绸、盐巴、铁器、铜器、日用器皿等,以满足藏区人民生产生活的多方面需求。从藏区运回内地的商品则以马匹为主,此外还有药材(如麝香、虫草、贝母等)、毛皮、红椒、红缨等土特产品。川藏道上的贸易规模巨大,交易频率也相对较高,形成了如康定、昌都等重要商贸中心。明代就有记载,“从碉门、黎、雅抵朵甘、乌斯藏,流通茶叶的地方五千多里。山后归德等州,西方各部落,无不以马交换”。清代打箭炉(康定)成为边茶总汇之地,进一步巩固了川藏道在茶马贸易中的核心地位 。

- 滇藏道:普洱茶的重要输出通道,也运输药材、皮毛等

- 滇藏道是云南普洱茶销往藏区的主要通道。云南的普洱茶以其独特的口感和陈化特性,在藏区也占有重要市场。滇藏道除了运输茶叶外,也承担着其他商品的贸易。从云南运往藏区的物资还包括糖、铜器、布匹等。而从藏区运回云南的商品则主要有药材(如藏红花、雪莲等)、皮毛、氆氇以及一些来自印度的商品(如香料、宝石等,通过藏区中转)。滇藏道上的贸易虽然规模可能不及川藏道,但其在连接云南多民族地区与藏区的经济文化交流方面发挥着独特作用。丽江作为滇藏道上的重要中转站,纳西族商人在其中扮演了重要角色滇藏道中途分支较多,如从丽江可以通往其他地区,进一步拓展了其贸易网络。

- 青藏道:早期政治军事功能突出,后期也承担茶叶等物资贸易

- 青藏道(唐蕃古道)在早期主要是中原王朝与吐蕃王朝之间进行政治联系、军事行动和使臣往来的通道,其政治和军事功能更为突出。文成公主入藏、唐蕃会盟等重大历史事件都发生在这条线路上。随着历史的发展,青藏道也逐渐承担起贸易功能,成为茶叶等物资进入青海、甘肃南部以及西藏北部地区的重要通道。虽然青海本身不产茶,西宁主要作为茶叶的集散地,茶叶多从湖广等地运来通过青藏道运往藏区的商品除了茶叶,还有内地的丝绸、瓷器等。从藏区运出的则主要是马匹、羊毛、食盐等。青藏道在连接中原与广袤的青藏高原方面,始终具有不可替代的战略意义。

- 支线功能:连接偏远地区,辅助物资集散,满足区域性需求

- 茶马古道的众多支线,在贸易网络中扮演着重要的辅助角色。它们如同毛细血管一样,将主要干线无法直接覆盖的偏远地区、村落、矿区连接起来,使得贸易的触角能够延伸到更广阔的范围。例如,从雅安通往松潘、甘南的支线,满足了这些地区对茶叶的需求,并将当地的马匹等特产输往内地。从昌都通往藏北那曲的支线,则促进了藏东与藏北之间的物资交流。一些连接矿区的支线,则负责将开采的矿石(如盐、铜等)运输到主要贸易路线上。这些支线的存在,使得整个茶马古道网络更加完善和高效,能够更好地满足不同区域的特定需求,促进了区域经济的繁荣和发展。例如,泸州段的茶马古道就运输茶叶、盐、丝绸等物资至藏区,交换马匹与药材,并促进了泸酒参与茶马贸易。

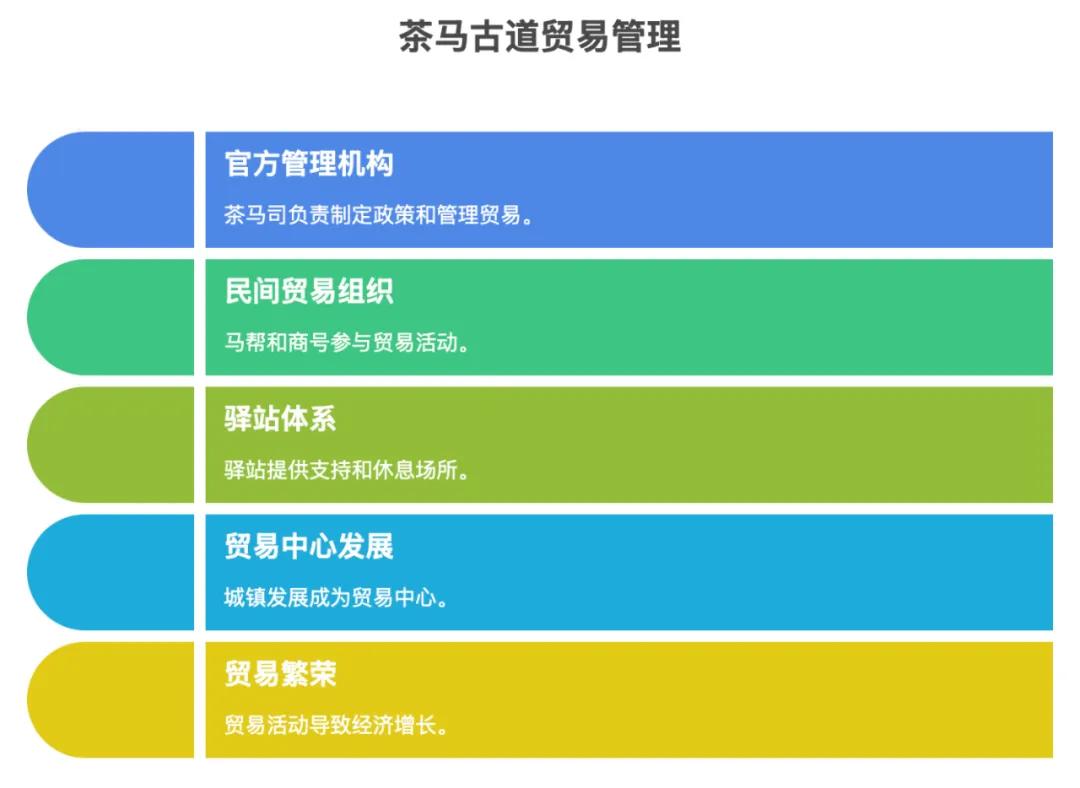

2.3 贸易组织与管理:保障古道畅通的运作体系

茶马古道的顺畅运行,离不开一套相对完善的贸易组织与管理体系。这套体系既包括官方的管理机构,也包括民间的商业组织,以及沿途的驿站服务体系。官方机构在茶马贸易中扮演着重要的管理和调控角色。自宋代开始,朝廷便设立了专门的机构——茶马司,来管理茶马互市。茶马司的主要职责包括制定茶马交易的政策和法规,确定茶马比价,征收茶税,监督茶叶的生产和运输,以及管理官方的茶马交易活动。例如,宋朝规定名山茶专用于买马,不得作他用,并由茶马司统一管理。明清时期,朝廷在多个地方设立茶马司,进一步强化了对茶马贸易的控制和管理,这在一定程度上也促进了茶马古道的繁荣。这些官方机构的设置,旨在保障国家对战马的需求,同时通过茶叶贸易来实施“羁縻”政策,以控制边疆民族地区。

民间贸易组织是茶马古道贸易活动的主要承担者。其中,马帮是最具特色的组织形式。马帮是由赶马人、骡马队以及相应的管理人员组成的商业团体,他们在横断山脉、喜马拉雅山脉等险峻地带长途跋涉,运输货物 。马帮通常有严密的组织结构和明确的分工,有经验丰富的“马锅头”作为首领,负责整个马帮的行程安排、货物交易、安全保障等。马帮内部有严格的行规和纪律,以应对路途中的各种挑战。除了马帮,各地还涌现出许多实力雄厚的商号,如康定的“邦达仓”、“三多仓”、“日升仓”等,这些商号在茶马贸易中扮演着重要的中间商和批发商的角色,他们拥有大量的资本和驮队,控制着相当一部分的茶叶贸易。清末民初,大理下关成为西南最大的茶叶交易集散地和生产加工地,著名的“永昌祥”商号便是在此成功定型了下关沱茶,对云南沱茶的发展产生了深远影响 。

驿站体系是保障茶马古道畅通的重要基础设施。沿途设立的驿站,为马帮和商旅提供了必要的食宿、草料补给和休整场所。这些驿站有的由官方设立和管理,有的则是民间自发形成的。例如,云南普洱市宁洱县的那柯里,就是昔日马帮翻山越岭途中的一个重要黄金驿站 。大理凤阳邑村也曾是马帮驻足休憩的马店所在地 。这些驿站和马店的分布,往往根据马帮一天的行程距离来确定,形成了相对固定的停靠点。

驿站的存在,不仅为马帮提供了物质上的支持,也成为了信息交流和货物中转的节点。在一些重要的商贸城镇,如雅安、康定、昌都、丽江、大理等地,由于茶马贸易的带动,逐渐发展成为商业集散中心,这些城镇本身就具备了大型驿站的功能,为大规模的贸易活动提供了支撑 。正是这些官方与民间、组织与管理相互配合的运作体系,才使得茶马古道能够在漫长的历史时期内,克服重重困难,保持相对的畅通和繁荣。

三、 文化与社会:古道滋养的多元文明

3.1 民族文化交流:古道上的民族融合与共生

茶马古道不仅仅是一条条商贸通道,更是一条条促进民族文化交流与融合的“天路” 。这些古道穿越了我国西南地区多民族聚居的区域,沿线分布着汉族、藏族、彝族、羌族、白族、佤族、纳西族等20多个民族。千百年来,不同民族的马帮、商人、脚夫、移民沿着这些古道往来穿梭,他们不仅进行着物资的交换,更在潜移默化中进行着文化的交流与互动,形成了“你中有我,我中有你”的民族融合景象,为中华民族共同体意识的形成作出了重要贡献 。茶马古道所经的陇西走廊、藏彝走廊等,本身就是历史上民族迁徙和文化交融的重要通道,茶马贸易的兴起,进一步强化了这些走廊的连接作用,使其成为游牧文明与农耕文明之间的重要纽带 。

在茶马古道上,不同民族的文化相互影响、相互借鉴。例如,内地的茶文化、建筑文化、器物文化等,通过茶马古道传播到了边疆地区;反过来,具有鲜明特色的边疆文化,如藏族的马球文化,也通过茶马古道传入中原,并在唐朝宫廷中流行开来 。语言的交融也是民族文化交流的重要体现。在长期的贸易和生活中,沿线各民族之间不可避免地会产生语言的接触和相互学习,一些词汇和表达方式在不同语言中相互借用,形成了独特的语言现象。

例如,在贸易交往中,为了方便沟通,可能会形成一些通用的“混合语”或贸易行话。宗教的传播也是茶马古道上文化交流的重要内容。佛教(包括汉传佛教和藏传佛教)、道教、伊斯兰教以及各民族固有的原始信仰,在古道沿线相互接触、碰撞与融合。例如,藏传佛教寺庙在内地兴建,而汉地的关帝庙等信仰也在藏区出现,形成了多元宗教和谐共存的局面。风俗习惯的相互渗透更是无处不在,从饮食、服饰到婚丧嫁娶,各民族的文化元素在交流中相互借鉴,共同丰富了中华文化的内涵。

3.2 沿线聚落与建筑:古道孕育的城镇与特色

茶马古道的繁荣,不仅促进了物资的流通,也深刻影响了沿线地区的聚落形态和建筑风貌。许多重要的商贸城镇因古道而兴起,并发展成为区域性的经济文化中心。例如,雅安作为川藏道的起点,是茶叶的集散地和加工中心,其城市发展与茶马贸易息息相关。

康定(打箭炉)作为川藏道上的重要枢纽,是汉藏贸易的交汇点,形成了独特的“锅庄”文化。昌都作为川藏、滇藏、青藏三条主要茶马古道的交汇点,其战略地位尤为重要,商业也极为繁荣。在云南,大理是滇西的交通枢纽和商业中心,早在唐代南诏国时期,便是茶叶运销的重要集散地 。丽江则是滇藏茶马古道上至关重要的茶马重镇和货物集散地,纳西族木氏土司的经营使其成为连接云南与西藏的桥梁 。香格里拉(中甸)和德钦是滇藏茶马古道在云南境内的最后两个重要枢纽和市场 。这些城镇不仅是商品交易的场所,也是不同民族、不同文化汇聚融合的平台。

除了这些较大的商贸城镇外,茶马古道沿线还形成了许多因贸易和交通需求而兴起的驿站和村落。这些聚落通常分布在道路沿线,为马帮和商旅提供食宿、草料补给和休整的场所。例如,云南普洱市宁洱县的那柯里,就是昔日马帮翻山越岭途中的一个重要黄金驿站 。大理凤阳邑村也曾是茶马古道穿行而过的古村落,至今仍保留着茶马古道遗迹和马店遗址 。这些聚落的建筑也颇具特色,反映了当地的自然环境和民族文化。

例如,康巴地区的碉楼,既是居住的房屋,也具有防御功能。各地的马店、客栈,虽然简陋,却是马帮途中必不可少的歇脚点。古道沿线还分布着许多寺庙、道观、清真寺等宗教建筑,它们不仅是信徒们进行宗教活动的场所,也常常为过往的商旅提供帮助。此外,为了方便通行,古道上还修建了许多桥梁,如铁索桥、石拱桥、木桥等,这些桥梁是古道的重要组成部分,也体现了古代工匠的智慧。这些聚落和建筑共同构成了茶马古道沿线独特的人文景观,是古道文化的重要载体。

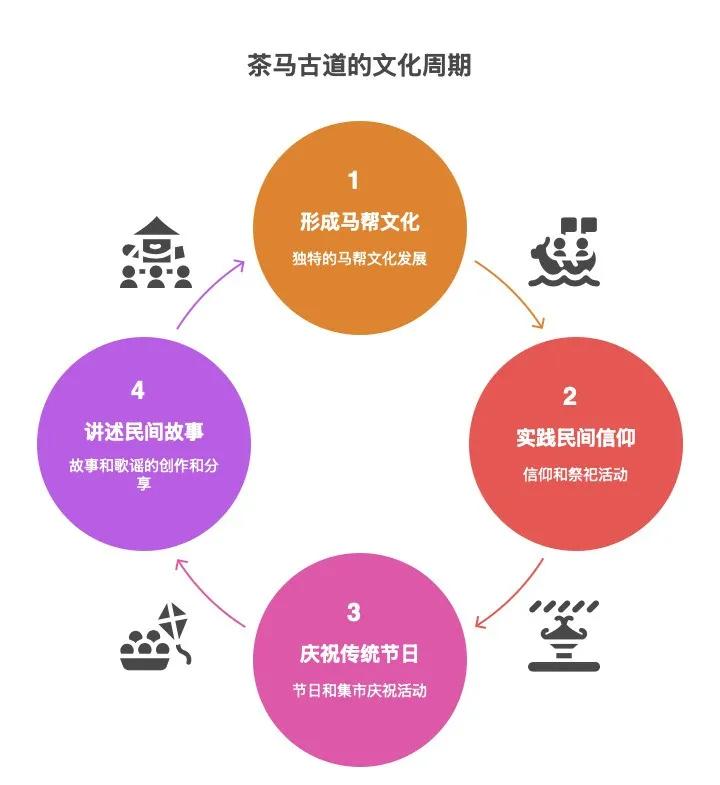

3.3 民俗与传统:古道上的生活画卷

茶马古道不仅是一条商贸通道,更是一条流淌着鲜活民俗与传统的文化长河。千百年来,在这条古道上形成了独特而丰富的马帮文化、民间信仰、节庆习俗以及口头文学,共同描绘出一幅生动的社会生活画卷。马帮文化是茶马古道上最具代表性的民俗现象。马帮有着严密的组织制度,通常由经验丰富的“马锅头”带领,成员分工明确,各司其职。他们有自己的行话、暗语和禁忌,以应对路途中的各种风险和挑战。马帮还有自己独特的信仰,例如供奉“马祖师”或“路神”,祈求一路平安。马帮的饮食、服饰、住宿等生活习俗也独具特色,反映了他们特殊的生活方式。

民间信仰与祭祀活动在古道沿线也十分普遍。由于古道穿越的地区自然环境险恶,人们对山川、河流等自然神灵充满敬畏,形成了山神崇拜、水神崇拜等原始信仰。沿途常常可以看到玛尼堆、经幡、煨桑台等祭祀场所,马帮和当地居民在经过这些地方时,会进行简单的祭祀活动,祈求平安和丰收。一些重要的山口、渡口,往往成为集体祭祀的地点。传统节庆与集市也是古道沿线民俗文化的重要组成部分。各民族都有自己的传统节日,如藏族的藏历新年、雪顿节,彝族的火把节,纳西族的三多节等。这些节日不仅是民族文化的集中展示,也常常伴随着盛大的集市贸易,吸引着四面八方的商旅和民众前来参与,促进了物资交流和人际交往。

民间故事与歌谣是茶马古道民俗文化中不可或缺的组成部分。在漫长的旅途中,马帮和背夫们创作和传唱了许多反映他们生活艰辛、抒发情感的“赶马调”、“背夫歌”。这些歌谣旋律悠扬,歌词质朴,充满了生活气息。沿途还流传着许多关于古道的传说、故事,有的讲述英雄事迹,有的描绘爱情悲剧,有的解释自然现象,这些口头文学不仅丰富了人们的精神生活,也承载着古道的历史记忆和文化信息。这些独特的民俗与传统,共同构成了茶马古道深厚的文化底蕴,使其成为一条充满人文魅力的文化线路。

四、 保护与利用:古道的当代使命

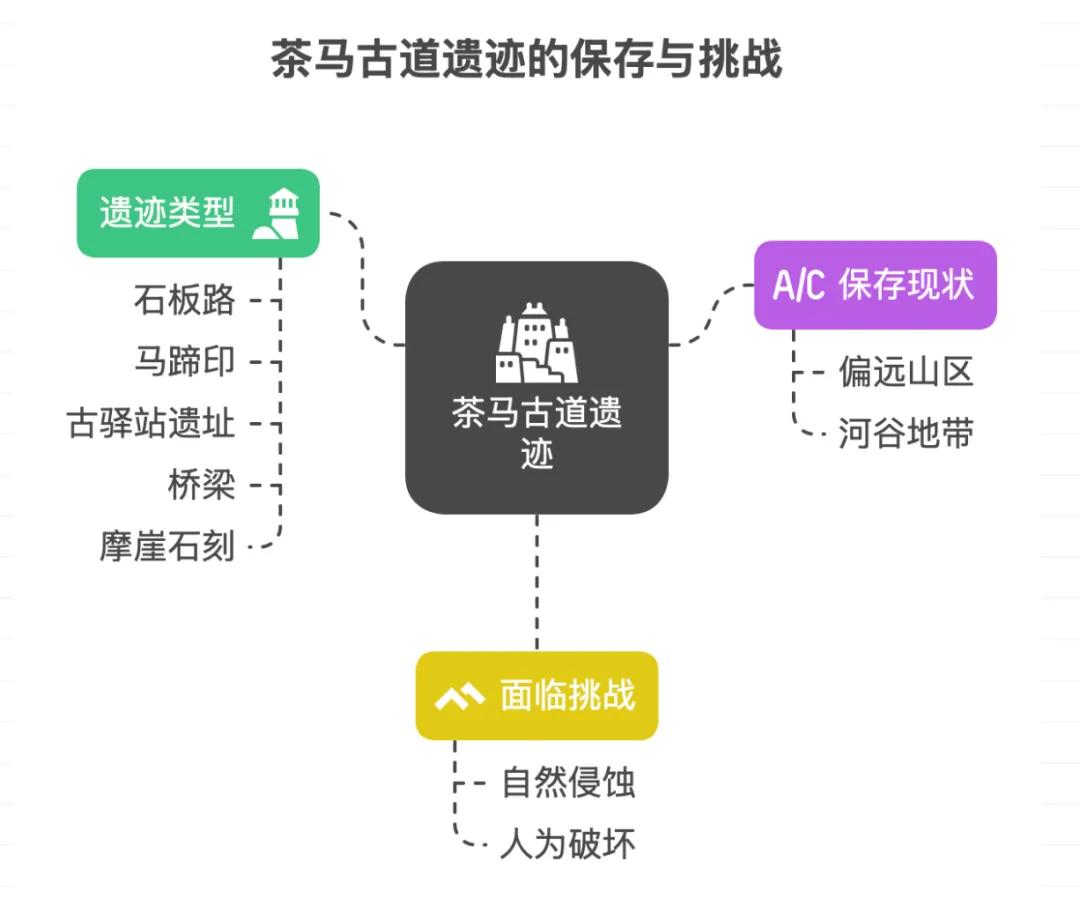

4.1 现存状况:古道遗迹的保存与挑战

历经千年的风雨沧桑,茶马古道的大部分路段已经湮没在历史的尘埃中,或被现代公路所覆盖。然而,在一些偏远的山区和河谷地带,仍然保存着部分古道的遗迹。这些遗迹包括残存的石板路、马蹄印、古驿站遗址、桥梁、摩崖石刻等,它们是茶马古道历史的直接见证,具有重要的文物价值。例如,在云南大理凤阳邑村,至今仍保留着长约700余米的茶马古道遗迹,古道上的“引马石”清晰可见 。在四川雅安等地,也还能找到一些当年背夫们走过的崎岖山路。这些幸存的古道遗迹,为我们研究和了解茶马古道的历史文化提供了宝贵的实物资料。

然而,茶马古道遗迹的保存现状也面临着严峻的挑战。首先是自然侵蚀。千百年来,风雨剥蚀、山体滑坡、洪水冲刷、地震等自然灾害,对古道造成了持续的破坏。许多路段因年久失修而坍塌,或被泥沙掩埋。其次是人为破坏。随着社会经济的发展,基础设施建设(如修建公路、铁路、水电站等)不可避免地会对古道遗迹造成影响,甚至导致部分路段永久消失。此外,不合理的旅游开发、缺乏保护的商业活动、以及盗掘文物等行为,也对古道遗迹构成了威胁。例如,一些地方为了发展旅游,对古道进行过度修缮,改变了其原始风貌;一些不法分子则盗取古道沿线的石刻、碑文等文物,造成了无法挽回的损失。因此,加强对茶马古道遗迹的保护,已经刻不容缓。