1976年,洛阳东郊,农民铁锹砸进泥土里,冒出几片青绿色碎片,没人想到这会推翻很多旧账。人们用放大镜瞅那些碎陶,凡见过的人都惊奇:什么,这么早的青铜器?可殷墟不是“最早”?晋南的土,埋着怎样的故事!刚挖出时,冬末腊月的风卷过田野,剩下阴暗和凉——考古队的手在冰冷之间做计量。你没法不感叹,这些碎片真能说话吗?

事实摆在眼前。史书讲得清楚,《左传》里说“命以《唐诰》而封于夏墟”,那是把唐国按在夏朝的故地。古文又说,唐国后来变晋国,地方正是山西南部。这些零星的文字,和脚下的层层土,交织出一种难以捉摸的期待感。河南殷墟有鬼骨,山西这“夏墟”,是不是也埋着大秘密?谁来替这些泥土申诉冤情?

考古学家开始找。他们查文献、忙版图、背地名,还成天念叨哪一年有收获。不是每挖一个坑都有惊喜,经常灰头土脸,没头绪。可陶寺——这个地名几乎没人注意过,突然就红了。数据让人一愣:公元前4300年到前3900年?太早。怎么会和夏朝重合?甚至,比正史上的夏还要更早一点。难道我们一直都搞错了顺序吗?

慢着,夏墟到底在哪儿?《史记》《归藏》《竹书纪年》哪个靠谱?每部古书都自带点谜语成分。阳城,一个普通名字,同时被山西和河南抢着拿。有人说在山西南部,有人却指着河南骂“别抢生意”。但说到平阳、安邑、晋阳,全都指向一个地方:山西南。没得争。晋就是后来响当当的晋国,这份地理坐标不会骗你。

又提竹书纪年,记录了帝禹的都城在冀地。冀,古籍说法宽泛得很,实际今天范围又很虚。只有一个细节撞进人心里:晋南插着旗,妥妥的主场。更奇怪的是,陶寺遗址晚期出现过一次大规模毁灭,考古层里一片烧灼痕迹。这不就和太康失国的古事对应上了吗?史书说太康游猎遭外族灭国,陶寺的消失,究竟有没有那么点联系?老天偏要留个谜。

当年人们关注夏朝,多是书生打嘴仗,考古不发达,主流观点里夏实际等于“传说”。可殷墟出土的甲骨文一下子掀翻了这些疑虑。接下来就只剩夏朝“黑”到底吗?突然的一锄头,陶寺、二里头这些基层考古,硬生生把“历史”和“神话”搅成了浆糊。哪天挖出一串玉珠便能多写一页史书,信吗?事实往往就这么生硬——让你服气。

不过,陶寺遗址和二里头之间,差异大得让人大跌眼镜。陶寺遗址恢宏大气,宫殿规整,那气派表现得毫无掩饰,有天象观测台,有成体系的墓葬,一点都不业余。可二里头呢?更像诸侯城邦联盟,结构上带着融合,不再是单一血统的历史延续。夏朝早期像家天下,晚期却没法排除外来血脉。是大融合,还是异族入主?没谁能肯定。

再一看陶寺晚期的突变,烧灼层、人口锐减,似乎应和了太康失国。太康是个历史“倒霉蛋”,强大一朝,最后遭蛮族攻破。陶寺的结局如此,不能说毫无巧合!等到少康复国,整个夏部落其实已经像拼图被重新拼接,血统、文化、宗教都变了味道。你说这是不是夏朝还是夏朝?也许外人很难断言吧。

但归根结底,陶寺和二里头差异明显。陶寺强势,气势恢宏,中原古国的“黄金时代”。晚些时候,二里头如同被外力推着走的时代产物,那种融合感,带着点被迫接受的妥协。少康复国靠的不是本族而是同盟和外援。夏晚期的“夏”,实际已不是纯正的“夏”。这事儿怎么看?每个人有自己的答案。数据面前,古人又不肯直说话。

其实,这两种文化有没有直接继承,也难说清。陶寺遗址和二里头,地理很近,考古上表面风格泾渭分明,说不来谁剽窃了谁,或者说其实根本没什么师承。考古队员现场和文献里的夏朝比对,有时主观踏入死胡同,也很常见。现实是,史书断片、实物孤证,两头都不沾边。偏偏,总有人跟考古学家死磕,让他们挤出一种肯定的态度。问题是,这本就不是解方程的事!

网上也有人说,陶寺不算夏朝,应该归到更早的尧舜时期,理由是陶器制法、计时系统都太原始。他们的数据有些不靠谱,也有些说明问题。你绕一圈又绕回来,发现关键还是“文化断层”问题没法解决。历史上恢复政权,用外部帮手,这么一看夏朝好像和其他朝代倒也没什么两样,都有断档和异族参与。惟一不同的,大概就是夏朝这事从头到尾都裹着一层迷雾,怎么都揭不开。

当然,不能否认陶寺的发现给夏朝正史添加了更扎实的物证,考古报告数据显示,陶寺有都城区、天文台、贵族墓地和出土文字工具。多位专家公开表态,这些遗迹完全能组成一个复杂社会架构。但是否等同于夏早期?这里面水分可大得很。毕竟,热闹归热闹,考古界分歧也大。有人一口咬定“陶寺=夏”,也有人死不承认。其实,无所谓谁对谁错,更多是一个角度问题。

陶寺遗址在国家考古数据库里资料非常全面。三四十年的田野调查,和中国社科院、山西省文物局共同论证。出土的理念、彩陶、青铜器型,已经有十几家学术机构认可其为早期中国“都城文明”。可也有报道质疑其都邑体系过于粗放,不具备严格的“都城”资格。他们说,夏朝作为中央政权,应该更完整。到底是不是?好像永远也说不清楚吧!

要说实用价值,陶寺遗址对于理解中国古代的社会分层、宗法组织、天文观测能力,都是切入口。多年来,这些“死东西”居然成为后世民族意识的素材、教材、某种传承纽带。但也有新生代考古人说,别只盯着“第一个王朝”,陶寺遗址更像多元杂居的古文化实验场。夏朝早期的单一权力,到了少康或许已彻底丧失。所以,后面再怎么争论,也谈不上有标准答案。

事到如今,夏朝是否存在的疑问已被许多物证压低了音量。但它究竟留下了多少血脉和文化传统?在山西南部的土地上,这样的问题或许永远没有确切的句号。夏、商、周这些名词,来自纸上,走进田野,其实又变得模糊。史家走进田埂间,会不会也在心里犯嘀咕?那些碎片、窖藏,真等得来全部谜底被掀开的一天么?

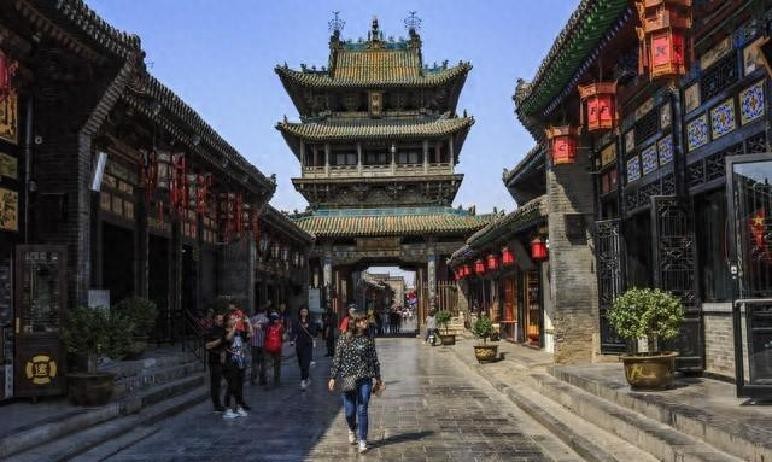

就像眼下站在晋南陶寺台地,风一刮过,偶尔莫名其妙想:谁曾在这里称王建都,后来又被别人取而代之,名字和魂都化为泥土。这事儿,反正没谁能替地底下的骨头说了算。只能等。