历经多次权力更迭与格局重塑,山东这片黄淮大地上的行政中心也经历了一次次调整。在前文中,我们谈到不少省际变迁与省会迁移的故事,今天,话题锁定山东省会从潍坊(古青州府)迁至济南的复杂历史演变。为什么明朝早期选择将山东省会自青州府转移到济南,是哪些因素促成了这个决策?这背后的故事,比单纯的行政手令更为丰富、曲折。

如果我们把目光拉远,山东在中国历史上的战略地位异常突出。得山海之利,扼南北枢纽,这里无数次成为各方势力争夺的关键。早在东汉三国时代,“青州兵”本就以勇猛善战著称。据《后汉书》记载,曹操麾下的青州军团屡立战功;到了近代,抗战中的山东子弟兵依旧屡获佳绩。这种兵源与粮源的富庶,为地方政权提供了坚强的后盾。更别忘了,山东地处中原与华北、江淮、燕赵的中转地带。无论北方的势力南下,还是南方政权谋图进取,掌控了山东,无异于攥住了中原战局的命门。

对于南北对峙的古代王朝,山东的控制权如同一枚分量极重的砝码。比如南北朝时,无论是北方还是南方政权,都把获取山东视为进攻和防卫的首要前提。历史上围绕鲁地的战役此起彼伏,就是这种地缘重要性的直接体现。

我们回顾山东最早的行政建制,大约在两汉时期,全国分为13州,青州管理着现今山东几乎全部地区。此时,青州治所选在现今潍坊,这里的地理位置和资源条件备受推崇,古人甚至有“右有山河之固,左有负海之饶……交通便捷,沃野千里”的盛赞。青州不仅是当时的行政核心,更是军事据点、经济重心。

之后的宋朝划分更细,把大部分山东归于“京东东路”,行政总部依旧设在青州。据《宋史》记载,这一区域下辖1府1军7州38县,显示出青州的统治资源和人口支撑力。在那之后,金国采用了宋制,设置山东东路路治于青州,并持续强化青州的首府地位,管辖范围扩及益都、济南府,以及十一个州总计五十三县。

但是,随着全国格局的进一步扩张,仅用“州、县”划分已难以应对庞大的疆土管理难题。元代仿照金国,创新性地设立了行省体制,山东起初属于中书行省,直到1357年红巾军北上威胁,才设立了独立的山东行省,省会仍在青州府。青州名列地方重要城镇,成为元末红巾军与朝廷的重要争夺点。

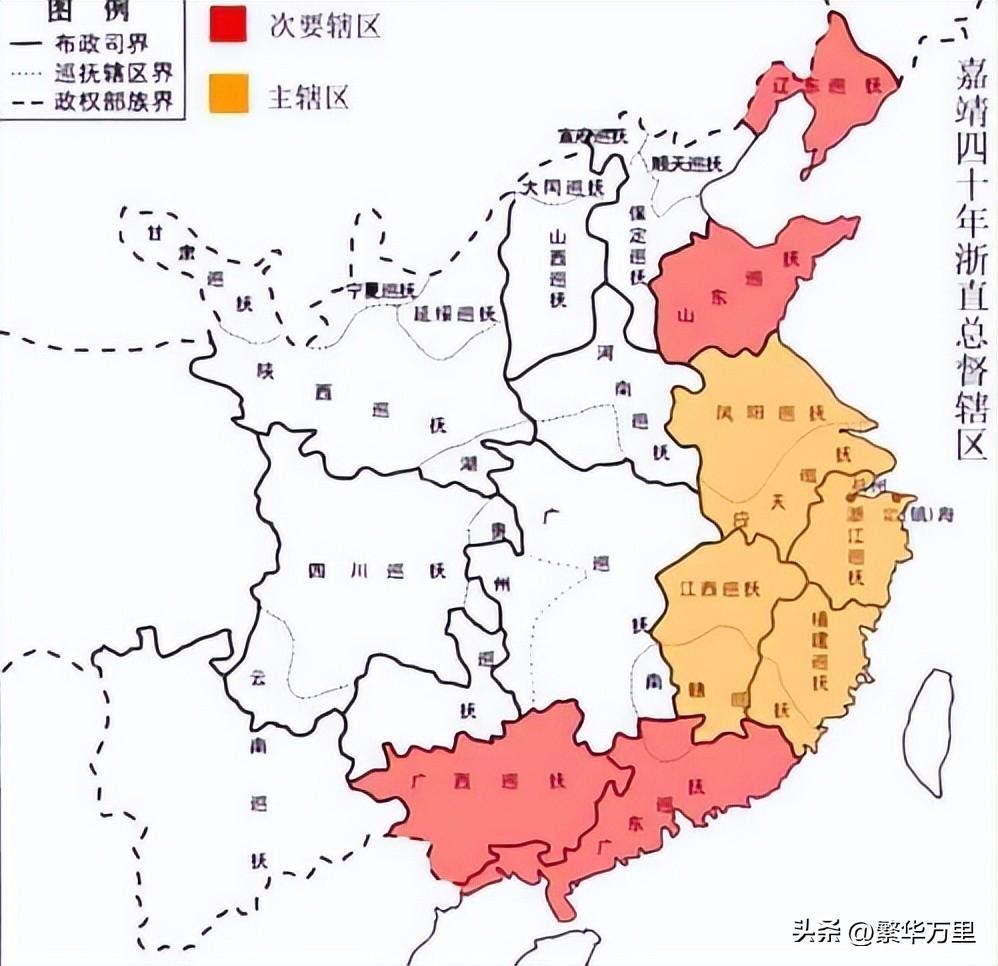

明朝建立初期,朱元璋以迅雷不及掩耳之势统一南方,随后北伐,先取山东再取河南。元朝退守塞外(成为历史上的北元),但山东的行政区划依旧一时未改。明初朝廷派出徐达大军,对山东的掌控进一步强化。明当局短时间内并未对各地原有划分做大幅度调整。与此同时,北元残余势力在北方连番南侵,明朝将主要精力用于边防巩固,区划调整按下暂停键。

真正的变化发生在洪武九年(1376年)。这一年,包括兵力、交通、经济、河道等诸多因素都被重新考量。官方最终拍板,山东行省的省会迁往济南。从“国家大棋盘”来看,这既是出于统筹全局的需要,也兼具应对未来形势的前瞻。

**济南的选择并非偶然,而是深思熟虑的结果。**

首先,地理防御堪称上乘。济南北邻滔滔黄河,南靠巍巍泰山,自然屏障天然存在。《中国地理大辞典》曾评价济南“南控鲁南,北扼华北通道,四面水运通畅,人货交融”。相比平原地带的青州,济南更难攻易守。在兵戎相见的年代,这样的选址优势极为关键。

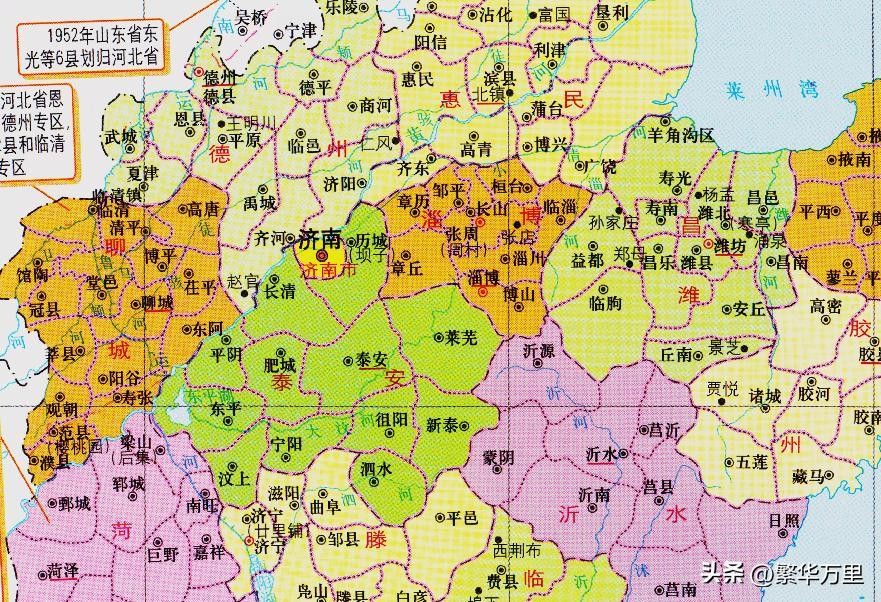

其二,山东省版图辽阔,济南位于偏中部,便于对鲁西北、鲁西南实现有效辐射。资源调配、军政调度都更为高效。据山东大学最新地理区划分析,济南至各地区交通线路呈放射状分布,方便全省指挥运营。而全国多省会近年来也遵循这种“中心化—均衡型”布局策略,比如陕西西安、湖北武汉等。

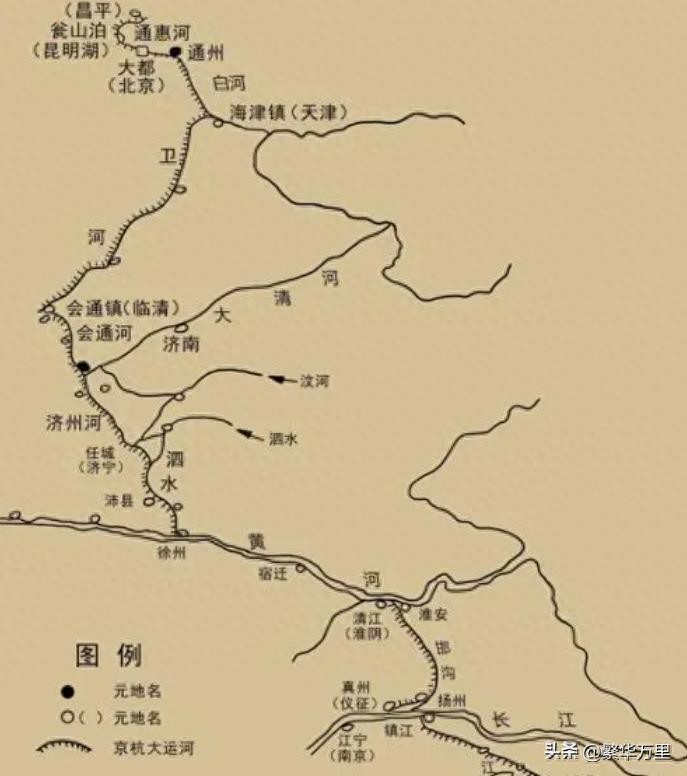

第三,水运枢纽地位独特。元代后期构建起的京杭大运河,让南北物资交换畅通无阻。南京、杭州出产的瓷器、粮食、茶叶等通过运河,一路北运,山东作为中转站至关重要。济南紧邻运河主干道,这让省府对物资、税赋、民生的调控能力显著提升。其实,从2018年国家发改委关于大运河文化带的调研数据看,济南依旧是当代南北主干交通枢纽之一。

此外,明初迁都决策基于对城市形象与社会活力的考量。《济南府治记》这样描绘:“……泉流灌溉阡陌,舟车并集,人烟繁茂,商贾云涌。”说明当时济南的经济与社会活力已具备带动全省、链接南北的条件。济南的繁盛甚至被当时人艳羡为“货物充溢,商贾如云,天下珍宝汇聚于此”。

再看看城市建设,明朝新城墙周长十余里,高近十一米,宽约十七米,护城池深十米——冷兵器时代,这等工事固若铜墙铁壁。即便进入清末,济南仍是山东第一大城。直到二十世纪,青岛受到近代工业化和对外开放的影响实现了崛起,成为山东新经济中心,背后反映的是西方势力输入、贸易结构变革对传统格局的再塑。

不可忽视的一点是,省会迁移并非一朝心血来潮。考验的是多维平衡与长期博弈。从地形地势再到区位交通,从经济活力到社会组织能力,再到大运河的“命脉”管理权,无一不涉及。当时朝廷看重的不只是省会行政首府称号,更是能否为国家战略、社会效率及经济繁荣保驾护航的综合能力。

**实际上,关于山东区划调整和经济重心转移,背后隐含着整个中国历史上行政效率、权力结构、地缘安全等多重考量。**

这一变化的现实意义在今天依然回荡。2021年《山东省城镇体系规划(2021-2035年)》提出,济南将作为区域性中心引领现代服务业与高端制造业发展,而青岛则瞄准国际经济枢纽的目标。历史上的“省会之争”,变成了现代背景下双核驱动格局。济南的“地利”与“人和”,依旧在新世纪绽放活力。

在山东之外,类似的省会调整还有许多:河南由开封西迁郑州、江苏省会多次变化、江西南昌由洪州接棒。每次迁移背后都折射着那个时代的国家战略、经济布局与地缘环境的巨大变化。

细细咀嚼,省会迁移虽非日常之事,却记录着一段段治乱、兴替、革新的征途。未来,区域中心布局和资源整合必将继续演进。究竟下一个时代的“行政中枢”会如何延伸,这也许正是我们需要持续关注的话题。

最后,正如山东的变迁启示我们:一座城市的命运,往往不是孤立地写在纸上,而是千头万绪的大历史合力作用的结果。你觉得,未来的省会格局还会发生怎样的突破吗?欢迎在评论区分享你的见解,让我们一同见证新时代城市变迁的新篇章。