同样距离中国700公里,日本成了“汉字文化圈扛把子”,菲律宾却像没见过汉字一样。明明古代来往频繁,为啥最终文化断了根?别急,这事儿不怪菲律宾人,得问问西班牙和美国干了啥。

只隔700公里,文化差得这么远?

吕宋到福建,仅隔巴士海峡,一艘帆船的功夫。可就是这么点水面,像是一道无形的文化防火墙,硬生生把汉字文化挡在了菲律宾门外。

早在宋代咸平年间(998年—1003年),宋廷与菲律宾古国“蒲端”之间就有官方往来。

《宋会要辑稿》记载得明明白白,蒲端多次派使节进贡——送的是“玳瑁、龙脑、丁香、红鹦鹉”,宋廷回礼“冠带、器币、缗钱、杂彩小旗”,连国旗都赐了。有来有往,礼尚往来,这交流已经比很多东南亚国家早得多。

而在民间,更是热火朝天。《诸蕃志》记载,中国商船定期前往吕宋岛、卢邦岛、巴拉望等地贩卖“瓷器、乌铅、五色琉璃珠、铁针”,菲律宾商人再拿“黄蜡、真珠、药槟榔”回来交易,走的是“以物抵物”的赊账老路子,秋后结账。

中国文化从瓷器到工艺,从历法到节俗,这一路顺风顺水地漂洋过海。可偏偏,汉字这最核心的文化符号,像是卡在了巴士海峡,没有上岸的机会。

为什么?因为就在文化刚刚发芽的时候,枪炮响起,殖民者登场了。

1571年,西班牙殖民者登陆马尼拉,菲律宾被纳入其海上帝国版图,一统三百年。从此,菲律宾人的书写工具变了,信仰变了,课堂变了,甚至连起名方式都变了。

而中国这边,儒家讲“修身齐家治国平天下”,讲文脉传承,那边菲律宾被西班牙搬了“主保圣人”制度、拉丁字母、教区划分,一本《圣经》成了最广的读物,汉字彻底缺席。

中菲之间虽只一海之隔,但文化传播的路径却天差地别。语言本应是通向彼此的大桥,但在菲律宾,它被殖民语言政策改成了单行道。

而文化,一旦错过黄金的植根期,就很难再生根发芽。尤其是文字,没有制度支持,就是无根的浮萍。中菲虽近,但历史的起跑线,从一开始就被掰弯了。

天主教与英语,联手封杀了汉字?

回看日本,虽也受过西方影响,却始终在教育体制里保住了汉字。而菲律宾,从天主教神父拿起粉笔的那一刻起,汉字就被挤出了教室。

西班牙统治三百多年,不仅传教,也系统建立了“政教合一”的殖民体制,强制推行西班牙语教育。在菲期间,他们在各地建立教会学校,派神父“兼任”校长,把原住民孩子从村落带到修道院,从小灌输拉丁字母和天主教义,读写的是《圣经》,唱的是圣咏,写的是西班牙文。

这套体系,从语言、信仰、制度三管齐下,硬生生把菲律宾从东亚文化圈剥离了出来。而与此同时,大量汉族移民也在进入吕宋,却始终被边缘化。他们多从事手工业与商贸,并未进入制度化的文化传播体系。

到了1898年,美国打赢美西战争,西班牙人卷铺盖走人,菲律宾从拉丁字母直接跳进了英语世界的怀抱。新的殖民者带来了新的语言政策——美军接管马尼拉的次年,便开始在全国推广美式教育体系,强制普及英语教学,培训英语教师、引进美式教材,连村庄里的孩子都得背ABCD。

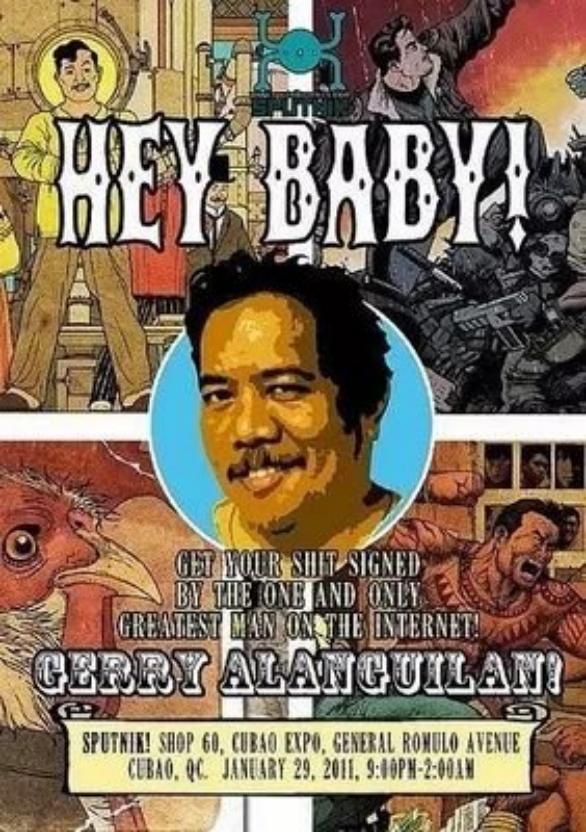

1946年菲律宾名义独立,语言政策依然由美国人“遥控”。英语成了第二官方语言,却是“第一使用语言”:国会用英语、法院用英语、电视电台用英语,连连环漫画都用英文对白。

而他加禄语虽是法定国语,但至今仅在部分地区通行,全国真正通用的语言,还是英语。汉语?更别说汉字了,从来没登过官方讲台,更别说纳入教育体系。

反观日本,哪怕引入了“片假名”与“平假名”,汉字依然稳坐基础教育核心。因为日本没有失去文化自主权,而菲律宾,则是先被西语“扫荡”,再被英语“清洗”,文化土壤已被彻底更换,汉字根本插不进去。

政策三连跳:他加禄、英语、全球化

翻开菲律宾的语言教育史,就是一部“殖民→矛盾→多元化”的挣扎纪录片。

16世纪中叶至1898年,是语言政策的殖民时期,这段时间内,西班牙语垄断一切公权语言。没有全国性通用母语,各族裔说着各自方言,政府统一靠西语,教育靠教会。

1898年至20世纪中期,是国语推广时期。为了摆脱殖民语言控制,政府推动他加禄语成为“国语”,但因种族多样性,推广效果极其有限。一些非他加禄族裔反对强制普及,语言认同陷入内耗。

1973年宪法首次确立英语与他加禄语双官方地位,1987年宪法进一步强调“菲律宾语”为国语,但英语依旧居主导地位。各级政府文件、议会辩论、媒体报导、国际交流全部用英文。语言表面多元,实质“英化”加深。

进入21世纪,语言政策彻底“全球化”:引入中文、西班牙语、韩语等选修课程,菲律宾人转而学汉语,是为了去中国就业;学韩语,是为了去韩国当劳工。语言变成了一种“输出打工工具”,而不是文化认同。

这就是菲律宾:语言教育跳跃三次,汉字每次都在门外。

明明近在咫尺,却从来没进过课堂。为什么?因为语言政策背后,是政治路径、主权状态、文化安全的结果。

菲律宾的语言政策不是内生演变,而是外力“移植”。一代又一代的孩子,在英语里长大,习惯西式表达,阅读英文小说、书写英文作文,连做梦都说英文。

再回头去读“仁义礼智信”?哪怕有人愿意,也已经看不懂了。

参考文献:

论菲律宾历史中的大国因素-李杨_知网——2017.01

“寻父”与“寻根”:《为何把心留在旧金山?》中菲律宾裔历史文化空间的重建-王斐——知网——2024

中国—菲律宾文化交流的历史与未来-陈丙先——知网——2022.3.15

菲律宾语言教育政策的历史演变及启示-李娅玲——2011.09