山东威海乳山市下辖的15个镇街名称各具特色,背后蕴含着深厚的历史渊源和地域文化。

城区街道

威海乳山市的城区街道有着独特的命名背景。现今的城区街道位于乳山市的核心地带,其名称直接反映了它在城市中的中心位置。城区街道的名字来源于它所处的地理位置,简单直接地表达了它是乳山市城区的中心区域。

在行政区划调整之前,这一区域原隶属于夏村镇。随着城市的发展和规划需求,2001年省政府批准了一项重要决议,决定从夏村镇中划分出包括24个行政村在内的特定区域,独立设立一个全新的街道办事处。鉴于这是乳山市城区内首次也是唯一一次成立的街道办事处,因此直截了当地命名为“城区街道”,以示其独一无二的地位和地理中心的重要性。

夏村镇

威海乳山市的夏村镇,其名称源于镇政府驻地的夏村。该镇以驻地村名命名,体现了我国行政区划中常见的命名方式,即以政府驻地的村名作为行政区名称。

夏村的历史可以追溯到清朝时期,当时它已是海阳县“四大名村”之首,地位显赫。到了民国时期,这里成为海阳县第三区公所的所在地,显示出其在区域行政中的重要性。

1941年设立牟海行政公署时,夏村属第七区。1942年9月,首次设立夏村镇,但在1944年被撤销,改为第十四区。1945年更名为夏村区,划归新设立的乳山县管辖。1949年10月,随着行政区划调整,夏村镇再次设立。

此后,夏村镇经历了多次撤并和重建。1956年2月,夏村镇被撤销,设立夏村区;同年12月,夏村镇再次恢复建制。1958年9月,人民公社化运动中,夏村镇更名为夏村人民公社;同年12月,乳山县建制被撤销,夏村并入海阳县管辖。1961年10月,乳山县恢复建制,夏村重新归属乳山县。直至1981年12月,正式重新设立夏村镇,并沿用至今。

乳山口镇

威海乳山市乳山口镇的名称源于其独特的地理位置。该镇位于乳山市南部沿海地区,紧邻乳山口港,是一个天然良港。因地处乳山南部出海口,历史上有“北有旅顺口,南有乳山口”的说法,因此得名“乳山口”。

乳山口地区历史悠久,最早在1941年前属于海阳县地界。1941年设立牟海行政公署时,该区域分属第一区和第七区。随着行政区划的不断调整,1942年归属第二区与第十三区,1945年正式划归乳山县腾甲庄区管辖。

建国初期,地方行政体系逐步完善。1951年,乳山口一带设立尹家、兰家、唐家、秦家庄、陈家、改造夼、常曈、野子、锅上等9个乡。1956年,经过合并调整,仅保留锅上乡和唐家乡,分别隶属于墮崮山区和司马庄区。1957年7月,撤区后两乡直接归县管理。

1958年,随着人民公社化运动的推进,锅上乡并入唐家乡,随后成立唐家人民公社。同年12月,乳山县建制一度被撤销,唐家人民公社并入海阳县夏村人民公社。1961年10月,乳山县恢复建制,该地区重新归属乳山县。1962年4月,从夏村人民公社中析出,恢复唐家人民公社建制。

到了1980年,因公社驻地迁至祝家庄,公社名称变更为“祝家庄人民公社”。1984年3月,根据行政区划调整,设立乳山口镇和祝家庄乡。1985年12月,祝家庄乡被撤销,其所辖区域全部并入乳山口镇,形成现今的乳山口镇行政格局。

海阳所镇

威海乳山市的海阳所镇,其名称来源于镇政府驻地的海阳所村。该地历史悠久,早在明代洪武三十一年(1398年),这里曾设立“海阳守御千户所”,是当时重要的海防军事机构,因此地名定为“海阳所”,沿用至今。

从行政区划演变来看,海阳所镇原属海阳县第三区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归其第一区管辖。1945年,该区域更名为“港里区”,隶属乳山县。此后,1950年划归乳山县第一区,1951年在区下设11个乡,形成较为系统的基层行政架构。

1955年9月,“港里区”名称得以恢复。到了1956年,原11乡合并为海阳所、西法、南法三个乡,同时港里区并入墮崮山区。1957年7月,撤区后三乡直属于县政府管理。

1958年人民公社化运动期间,西法、南法两乡并入海阳所乡,同年9月成立“海阳所人民公社”。同年12月,乳山县建制一度撤销,该地划归海阳县。1961年10月,乳山县恢复建制后,海阳所人民公社重新归属乳山县。

1984年,随着乡镇体制改革推进,海阳所人民公社正式改建为海阳所镇,实行镇级行政建制,一直延续至今。

白沙滩镇

威海乳山市的白沙滩镇,其名称源自镇政府驻地的白沙滩村。据记载,明代成化年间,孙姓家族迁居至此,因村庄靠近海滩,地表多为细腻的白色沙土,故得名“白沙滩”。

在行政区划演变方面,白沙滩镇历史上曾属海阳县第三区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归其第一区管辖;次年,调整为第二区。1951年,地方行政体制进一步细化,原属区域划设为12个乡。

1956年,这12个乡合并为白沙滩、大单家、大陶家和念头4个乡,1957年7月,随着区级建制撤销,各乡直接归属县管理。1958年,全国推行人民公社化运动,当年2月至9月间,大单家、念头、大陶家三个乡相继并入白沙滩乡,组建“白沙滩人民公社”。

1984年3月,随着农村体制改革,白沙滩人民公社改为白沙滩乡;至1989年,正式撤乡设镇,成立白沙滩镇,实行镇级行政管理体制,并沿用至今。

大孤山镇

威海乳山市的大孤山镇得名于其镇政府所在地——大孤山村。该镇的名字直接反映了其地理特征和驻地位置。

历史上,大孤山地区最早隶属于牟平县。1941年,随着行政区划调整,这片区域被纳入新成立的牟海行政公署第二区;次年再次调整,改隶第三区。到了1945年,这里成为乳山县黄山区的一部分。

在基层行政区划方面,1951年,该地区设立了胡家、万户、大史家、小史家、上册、八里甸、上夼、林家、店子头等9个乡。至1956年,这9个乡合并为孤山、万户、上册三个乡,并归入黄山区管辖。1957年7月,随着地方行政区划改革,这三个乡直接归属县级管理。

1958年,在全国范围内的人民公社化运动背景下,上册乡和万户乡先后并入大孤山乡,同年9月成立了上册人民公社。同年12月,由于乳山县建制撤销,该区域转而隶属于烟台市。之后,1960年3月,此地又重新划归牟平县管辖。直到1961年10月,乳山县恢复建制后,大孤山地区再次回归乳山县。

1981年,为了适应新的管理模式,大孤山乡正式更名为大孤山人民公社。随后,在1984年3月,响应国家政策,大孤山人民公社改制为大孤山乡。最终,1989年12月,随着进一步的体制改革,大孤山乡升级为大孤山镇,这一名称沿用至今。

南黄镇

威海乳山市的南黄镇,其名称来源于镇政府驻地的南黄村,采用的是以驻地命名的方式,体现了我国乡镇命名中常见的“驻地命名”原则。

该地历史沿革较为复杂。早在1941年以前,南黄一带属于牟平县第十区。随着战时行政区划调整,1941年划归牟海行政公署第十区,次年调整为第四区。1945年,该区域正式设立为“南黄区”,这是其行政名称首次与“南黄”挂钩,具有标志意义。

1950年,南黄区归属乳山县第四区。1955年9月,恢复“南黄区”名称,重新确立了其在区域行政中的独立地位。1956年,地方行政区划进行整合,原13个乡合并为南黄、湾头、坦阜三个乡,统属南黄区管辖。

1957年7月,随着区级建制撤销,这三个乡改为直接隶属于乳山县。1958年,人民公社化运动兴起,湾头乡、坦阜乡先后并入南黄乡,同年9月成立“南黄人民公社”。10月,洋村人民公社也并入其中,进一步扩大了辖区范围。同年12月,因行政区划调整,南黄人民公社一度划归文登县。

1961年10月,乳山县恢复建制后,南黄重新归属乳山县。1962年12月,洋村人民公社从南黄析出,单独设立。

到了1984年3月,随着乡镇体制改革推进,南黄人民公社正式改建为南黄镇,实行镇级行政建制,并延续至今。

冯家镇

威海乳山市的冯家镇,其名称来源于镇政府驻地的冯家村,采用的是以驻地村命名的方式,体现了我国乡镇命名中常见的传统做法。

据记载,冯家村的历史可追溯至明代洪武年间。当时,冯姓家族从观上冯家迁徙至此地定居,因家族姓氏而得名“冯家”,这一名称沿用至今,成为该镇命名的直接来源。

从历史沿革来看,冯家镇原属牟平县第五区和第九区。1941年设立牟海行政公署后,该地划归第四区;1942年进一步调整,分属第六区和第七区。1945年,该区域分为汤泉区与冯家区,行政建制逐步细化。1950年7月,这两个区恢复为第六区和第七区的编号建制。

1951年,随着基层行政体系的完善,该地区在区下设立了18个乡。1955年9月,行政区划再次调整,分别归属汤泉区和下初区。到了1956年2月,汤泉区与下初区被撤销,设立新的冯家区,并将原18个乡合并为6个乡,形成新的行政格局。

1957年7月,区级建制撤销,该区域分属瑞木山、冯家、花家瞳、中寨等乡。1958年,在人民公社化浪潮中,中寨、瑞木山、花家瞳三乡先后并入冯家乡,并于同年9月成立“冯家人民公社”。不久后,下初人民公社也并入其中。同年12月,因乳山县建制一度撤销,冯家人民公社划归烟台市管辖。

1960年3月,冯家地区改属牟平县。1961年10月,乳山县恢复建制,冯家重新归属乳山县。1962年4月,原下初人民公社从冯家析出,独立建制。

最终,1984年3月,冯家人民公社改制为镇,正式设立冯家镇,实行镇级行政管理,名称沿用至今。

下初镇

威海乳山市的下初镇,其名称源自镇政府驻地的下初村。该村始建于元代至正年间(1341—1367年),是当地较早形成的村落之一。“下初”之名寓意“初始之地”或“最早建立的村落”,表达了其在区域开发中的先发地位。镇名由此而来,属于典型的以驻地村命名的方式。

从历史沿革来看,下初镇在早期归属牟平县,分属第八区与第九区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归第四区;次年调整为第七区。1945年,正式设立“下初区”,标志着该地作为独立行政单元的开始。同年,随着乳山县建制的完善,下初区归属乳山县第七区。

1951年,第七区下设下初、马台石、史家瞳、段家等多个乡,基层行政体系逐步建立。1956年,行政区划调整,下初和河南等地划归冯家区管辖。1957年7月,随着区级建制的撤销,下初乡和河南乡改为直接隶属于乳山县。

1958年,人民公社化运动兴起,下初乡与河南乡合并成立“下初人民公社”,不久后又并入冯家人民公社。到了1962年4月,下初人民公社从冯家析出,恢复独立建制。

1984年3月,下初人民公社改制为“下初乡”,迈出了乡镇体制改革的重要一步。经过数年发展,于1989年12月正式撤乡设镇,建立下初镇,实行镇级行政管理体制,并延续至今。

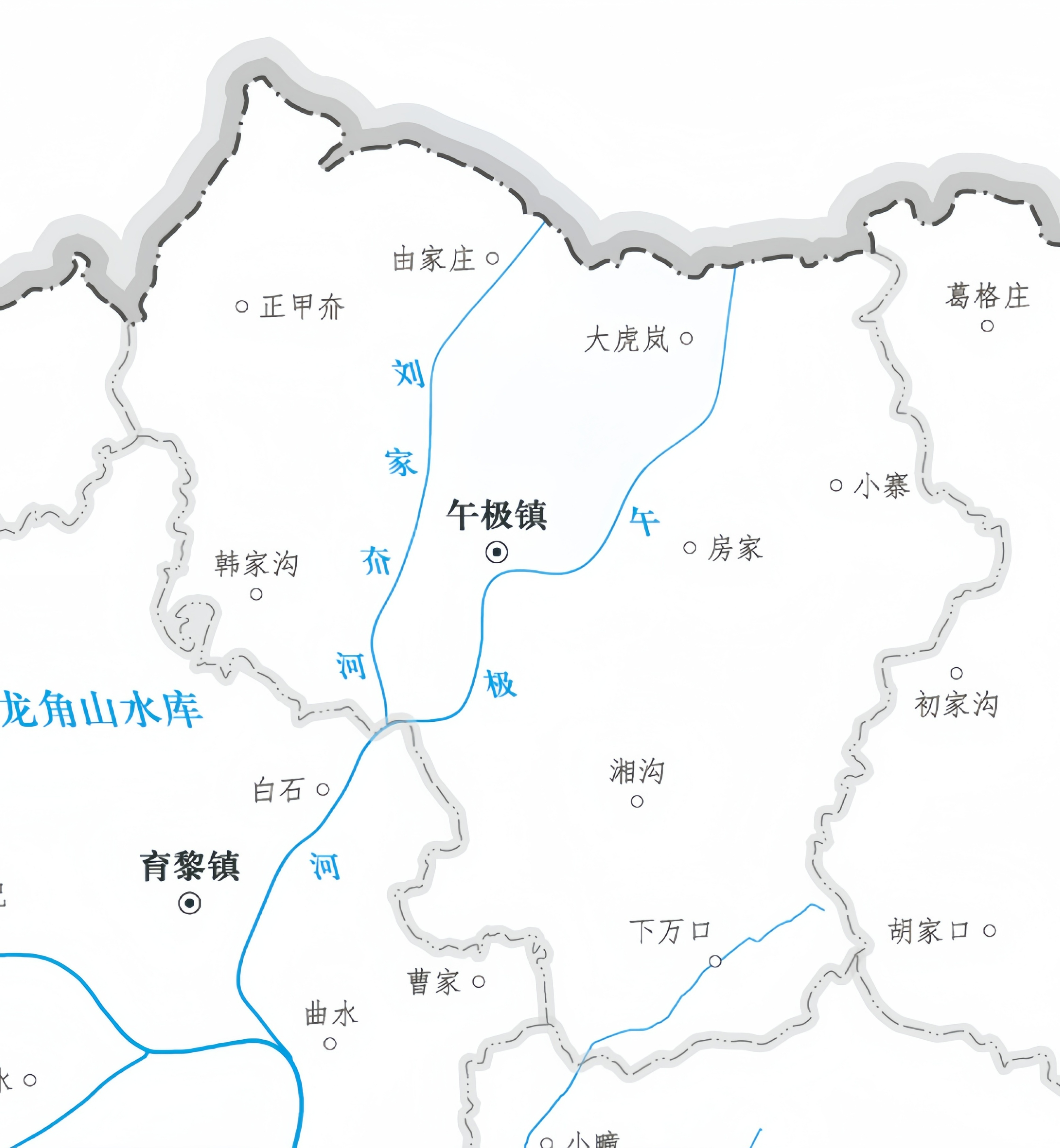

午极镇

威海乳山市的午极镇,其名称源自镇政府驻地的午极村,属于以驻地命名的典型地名。关于“午极”一名的由来,有一种富有地方文化色彩的说法:相传午极村后有五条蜿蜒起伏的山岭,形似五龙盘绕,因此最初得名“五极”,寓意五龙汇聚之地。后来“五极”逐渐演变为“午极”,并成为正式地名,寓意虽有所淡化,但名称更具文雅色彩。

从行政区划的历史来看,午极镇早期属于牟平县第七区和第八区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归第五区;1942年调整为第八区。1945年,该区域正式设立为“午极区”,成为乳山县的一部分。1950年一度恢复称第八区。

1951年,午极区下设10个乡,基层行政体系逐步建立。1955年9月,该区恢复“午极区”名称。1956年,午极区进行行政区划调整,将原有多个乡合并为午极乡,并划归育黎区管辖。

1957年7月,区级建制撤销,午极乡改为直接隶属于乳山县。1958年9月,随着人民公社化运动的推进,午极乡改制为“午极人民公社”。同年12月,乳山县建制一度撤销,午极人民公社划归烟台市管辖。

1960年3月,该地短暂归属牟平县。1961年10月,乳山县恢复建制后,午极人民公社重新归属乳山县。1984年3月,随着农村体制改革,午极人民公社改制为午极镇,实行镇级行政建制,这一名称沿用至今。

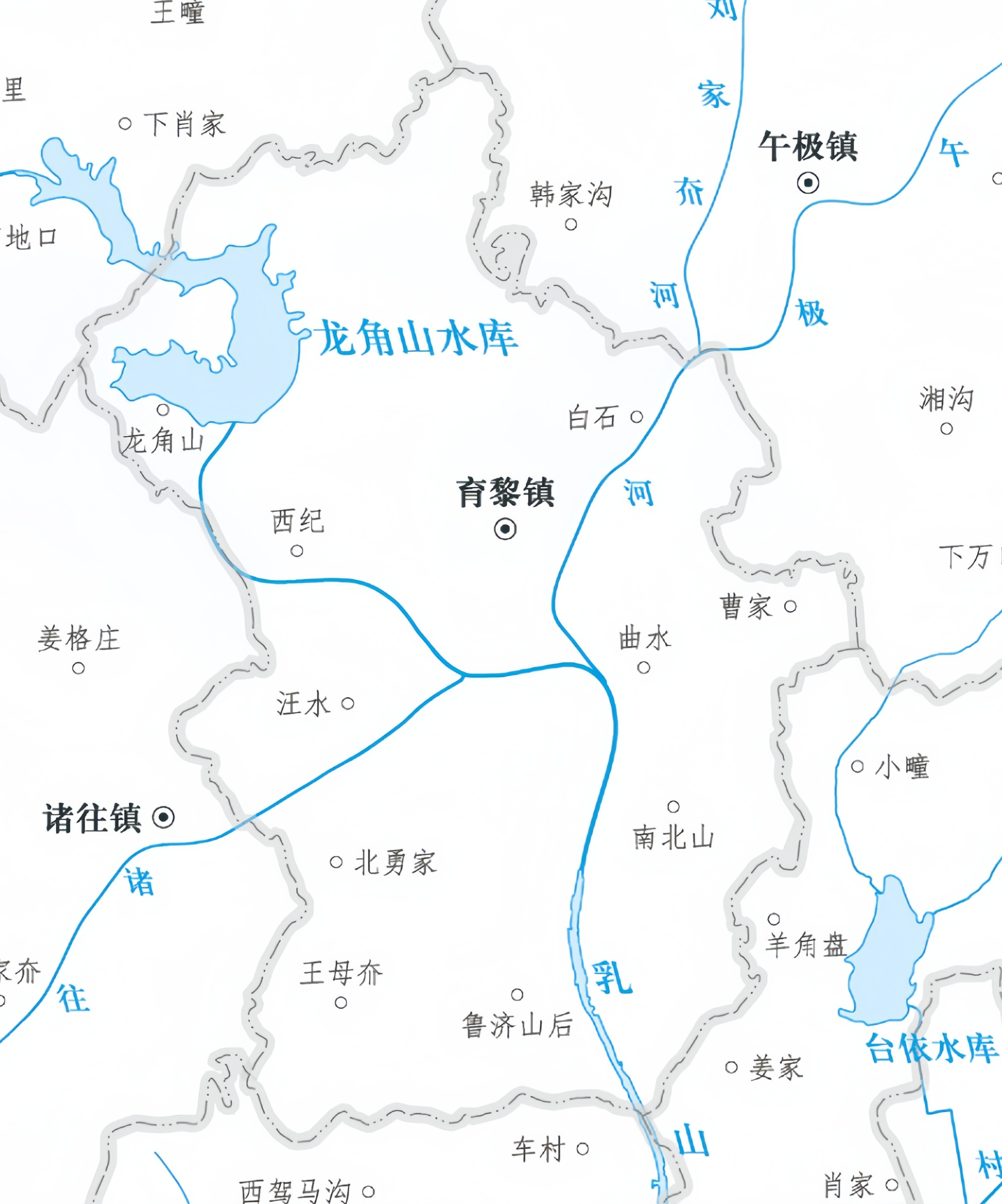

育黎镇

威海乳山市的育黎镇,其名称来源于镇政府所在地的育黎村,是以驻地命名的一种典型方式。关于“育黎”村名的由来,还有一段与历史遗迹相关的故事:在育黎镇西部的城阴村南,分布着西汉时期的育犁故城遗址,以及多处汉代古墓群,显示出该地区悠久的历史文化底蕴。古地名“育犁”中的“犁”字音近“黎”,后来“育犁”逐渐演变为“育黎”,既保留了历史渊源,又符合现代语言习惯,村以古地得名,镇又以村得名。

从行政区划演变来看,育黎镇原属牟平县第八区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归第五区;1942年调整为第九区。1945年乳山县建制完善后,该区域正式命名为“育黎区”,成为乳山县的重要组成部分。1950年,育黎区编号为乳山县第九区。

1951年,第九区下设11个乡,初步形成较为系统的基层行政架构。1955年9月,该区域恢复“育黎区”的名称,进一步强化了地域文化认同。到了1958年9月,随着人民公社化运动的开展,育黎区改制为“育黎人民公社”。同年12月,乳山县建制一度撤销,育黎人民公社划归烟台市管辖。

1960年3月,该地区改属牟平县。1961年10月,乳山县恢复建制后,育黎人民公社重新归属乳山县。1984年3月,随着农村行政体制的改革,育黎人民公社正式改建为育黎镇,实行镇级行政管理体制,名称沿用至今。

崖子镇

威海乳山市的崖子镇,其名称源自镇政府驻地的崖子村,采用的是以驻地命名的方式。据记载,崖子村因地处五仗崖山脚下而得名,“崖下有村,故名崖子”,形象地反映了当地的地理特征。镇名也因此沿用了村名,体现了地名命名中“地名随地势而生”的传统。

从历史沿革来看,崖子镇原属牟平县第六区和第八区。1941年,该地区划归牟海行政公署第六区;1942年调整为第十区。1945年正式设立为“崖子区”,成为乳山县的重要组成部分。同年,崖子区西部的马石店等23个村庄划归新设的牙前县,并设立马石区。

1950年7月,崖子区恢复编号为第十区。1951年,在区下设10个乡,并将原第十五区的5个乡并入,进一步整合基层行政资源。1955年9月,恢复“崖子区”这一正式名称,重新确立了其行政地位。

1956年,崖子区将原有的15个乡合并为崖子、崮头、凤凰崖、北果子4个乡,隶属于区级管理。1957年7月,随着区级建制的撤销,这4个乡改为直接归属乳山县。

1958年,在人民公社化运动的背景下,崮头、凤凰崖、北果子三乡先后并入崖子乡,同年9月成立“崖子人民公社”。12月,因乳山县建制一度撤销,崖子人民公社划归烟台市管辖。

1960年3月,该地改属牟平县。1961年10月,乳山县恢复建制后,崖子人民公社重新归属乳山县。1969年7月,从崖子镇析出17个村,设立马石店人民公社,形成新的行政划分。

随着乡镇体制改革的推进,1984年3月,崖子人民公社正式改建为崖子镇,实行镇级行政建制。此后,2001年5月,马石店镇被撤销,其所辖区域并入崖子镇,进一步扩大了崖子镇的辖区范围。这一行政格局延续至今。

诸往镇

威海乳山市的诸往镇,其名称源自镇政府驻地的东诸往村,属于典型的以驻地命名方式。关于“诸往”一名的由来,有一段颇具地方特色的解释:相传古时村前有一条官道,是南来北往的交通要道,行人众多,因而得名“诸往”,意为“众人往来之地”。后来,随着村庄发展,原“诸往村”分为东、西两村,本镇驻地为东侧的“东诸往村”,因此得名“诸往镇”。

从行政区划演变来看,诸往镇早期分属牟平县第六区、第八区以及海阳县第二区。1941年,该地区划归牟海行政公署第六区管辖;1942年调整为第十一区。1945年,该区域正式更名为“铁山区”,成为乳山县建制的一部分。

1950年,铁山区编号为乳山县第十一区,1951年在该区下设立12个乡,构建起较为完整的基层行政体系。1955年9月,该区域仍称“铁山区”。1956年,原12个乡合并为龙口、流水头、马陵、诸往4个乡,并归铁山区管理。

1957年7月,随着区级建制撤销,上述4个乡改为直接隶属于乳山县。1958年7月,在人民公社化运动背景下,龙口乡并入诸往乡,成立“诸往人民公社”。同年12月,乳山县建制一度撤销,诸往人民公社划归烟台市管辖。

1960年3月,诸往地区改属牟平县;1961年10月,乳山县恢复建制后,诸往人民公社重新归属乳山县。1984年3月,诸往人民公社改制为“诸往乡”。1989年,为进一步推进城镇化建设,诸往乡撤乡设镇,正式设立诸往镇,并沿用至今。

乳山寨镇

威海乳山市的乳山寨镇,其名称来源于镇政府驻地的乳山寨村,属于典型的以驻地命名的乡镇。追溯“乳山寨”之名的由来,可上溯至北宋初期。当时,因军事防御需要,朝廷在此地设立屯兵营寨,因村庄地处大乳山之北,故得名“乳山寨”,意为“乳山北麓的营寨”。这一名称既反映了当时的军事设置,也体现了其地理方位特征。

从行政区划历史来看,乳山寨镇早期属于海阳县第二区。1941年,随着战时行政区划调整,该地划归牟海行政公署第七区管辖。次年,行政区划变更,归属第十二区。1945年,该区域正式更名为“司马庄区”,成为乳山县的一部分。1950年7月,该区被编号为乳山县第十二区。

1951年,随着基层政权建设的推进,第十二区下设11个乡,形成较为系统的乡村管理体系。1955年9月,该区域恢复“司马庄区”的名称。1956年,原11个乡整合为横山后、台上、司马庄、乳山寨4个乡,归司马庄区统辖。

1957年7月,区级建制撤销,上述4个乡改为直接隶属于乳山县政府。1958年2月至9月间,横山后、台上、司马庄三乡先后并入乳山寨乡,同年9月成立“乳山寨人民公社”。同年12月,乳山县建制一度撤销,乳山寨人民公社划归海阳县管辖。

1961年10月,乳山县恢复建制,乳山寨人民公社重新归属乳山县。1984年3月,随着人民公社体制向乡镇体制的转变,乳山寨人民公社改为“乳山寨乡”。1989年12月,为进一步推进城镇化发展,乳山寨乡正式撤乡设镇,设立乳山寨镇,实行镇级行政建制,名称沿用至今。

徐家镇

威海乳山市的徐家镇,其名称来源于镇政府驻地的徐家村,采用的是以驻地命名的方式。据记载,徐家村的历史可以追溯到明代洪武年间,当时徐姓家族从文登北马村迁徙至此地定居,因族姓而得名“徐家”。这一名称历经数百年沿用不改,成为该镇命名的直接来源。

从行政区划演变来看,徐家镇早期属于牟平县第十区。1941年,随着牟海行政公署的设立,该地划归第二区管辖;1942年调整为第四区。1945年乳山县建制完善后,该区域划入乳山县,属南黄区管辖。

1951年,地方基层行政体系逐步建立,该地区设立嵩岭、徐家、老庄、洋村、杨家屯、黄曈等6个乡,统属乳山县第四区。1956年,区域调整后归属南黄区,设黄曈乡和洋村乡。1957年,随着区级建制撤销,这两个乡改为直接隶属于县政府。

1958年,全国推行人民公社化运动,黄曈乡并入洋村乡,同年9月成立“洋村人民公社”。12月,因乳山县建制一度撤销,洋村人民公社划归文登县,并入南黄人民公社。

1961年10月,乳山县恢复建制,该地重新归属乳山县。1962年12月,洋村人民公社从南黄人民公社中析出,恢复建制。1963年3月,公社正式更名为“徐家人民公社”,以驻地村名命名,标志着“徐家”地名正式进入行政建制体系。

随着乡镇体制改革的推进,1984年3月,徐家人民公社改制为“徐家乡”。1994年3月,进一步撤乡设镇,设立徐家镇,实行镇级行政管理体制,名称沿用至今。