这些习惯于从小吃到大的味道,平日里根本不会“正眼”瞧它。

新疆的小吃里,还藏有多少我不知道的秘密?查资料时惊奇地发现,非遗离我们并不遥远,就藏在这些一日三餐里。

我们盘点了 13 个在乌鲁木齐能够吃到的非遗美食,一口“吃掉”~

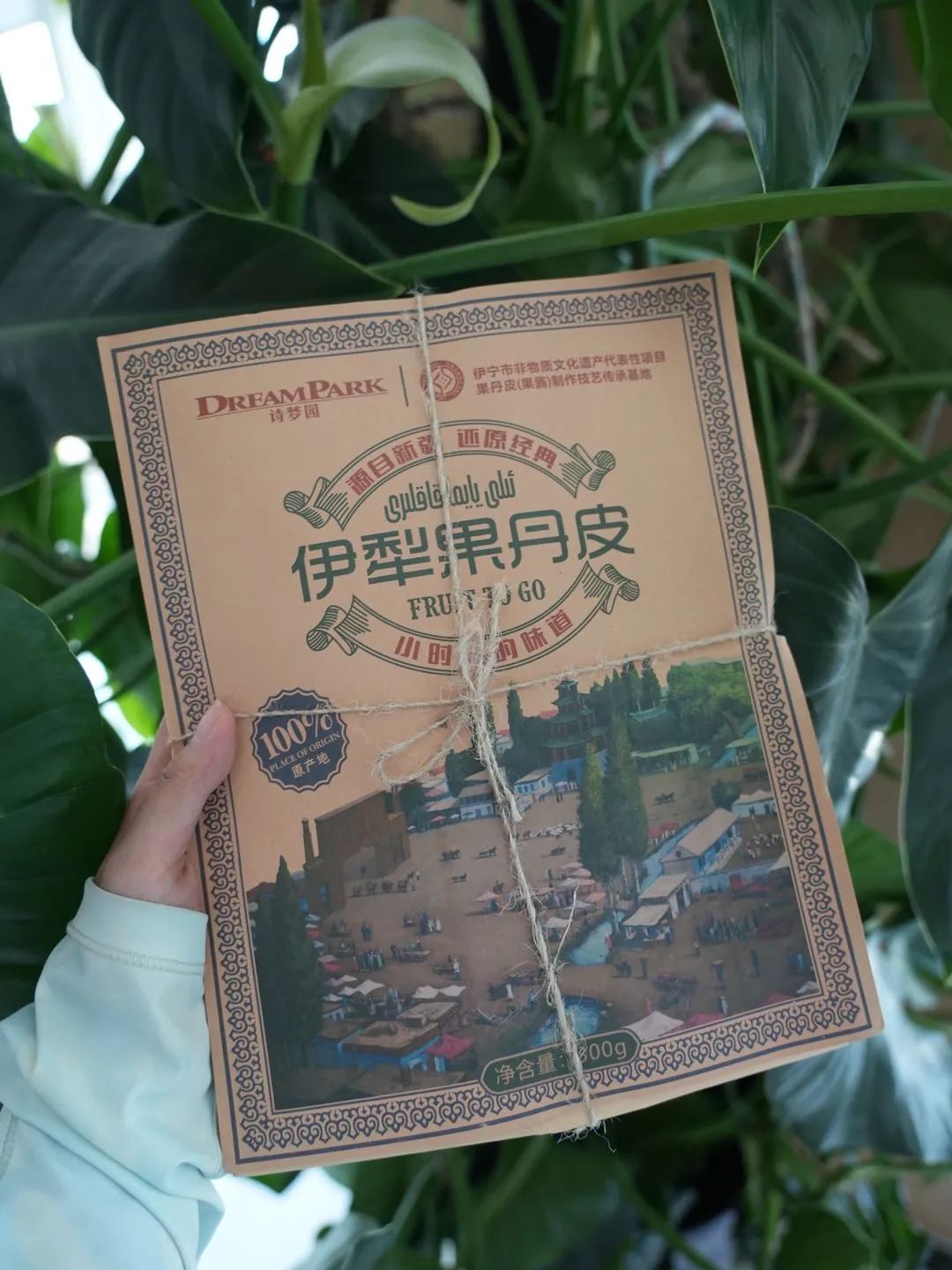

2023 年果丹皮(果酱)制作技艺入选伊宁市级非遗推荐地:最西域新疆特产

2023 年果丹皮(果酱)制作技艺入选伊宁市级非遗推荐地:最西域新疆特产若不是写稿查资料,我几乎快忘了果丹皮。这个只存在于我童年记忆的零食,竟然藏着百年技艺。

相传新疆果丹皮的起源,得从康熙年间的“果子单”说起。士兵把密信写在山楂汁晒成的薄片上,阅后即食不留痕。这手艺传到伊犁后,人们将滞销的酸苹果、野杏子压制成片,锁住了山野间转瞬即逝的丰收。

果丹皮的做法极费耐心。鲜果去核打浆,慢熬 6 小时。据说 10 斤果子浓缩成 1 斤稠浆,平铺成薄层,经河谷昼夜温差自然晾晒,全程不添糖加水,全靠果胶自身凝成韧膜。

深红色的果丹皮厚似牛皮纸,咬下去先尝到杏子的酸,苹果的清甜随后漫开。嚼起来有着些许的韧劲,牙齿需用些力气。

2021 年和田药茶制作技艺入选国家级非遗推荐地:阿尔曼食品超市、巴扎阿凡提冰淇淋下午茶

2021 年和田药茶制作技艺入选国家级非遗推荐地:阿尔曼食品超市、巴扎阿凡提冰淇淋下午茶在和田的饭馆里,饭菜未上,茶香先至。和田人常说“宁可一日无食,不可一日无茶”。它是一日三餐的标配,也是待客之道。

和田药茶至今已有 900 年历史,精选丁香、枸杞、藿香等 30 多种药食同源的天然原料,一杯茶水既能解渴,又健身防病。

和田药茶不用茶叶,但人人都叫它“茶”。查阅资料得知,古代丝绸之路上,和田人最初接触茶叶时,就是把中药和茶叶混煮当药品,后来虽然去掉茶叶保留草药,但“茶”字已深入人心。

我泡了一壶热性茶。以丁香、黑胡椒等原料为主,据说这些药材在中医里都属热性或温性,能驱寒暖胃,适合冷天喝。抿一口,先尝到胡椒的野性,喉咙窜起小火苗似的微灼,忍不住轻咳两声。正犹豫中,缓缓浮起丁香的甘暖。

新疆抓饭制作技艺入选阿克苏地区级非遗推荐地:努日曼无花果抓饭快餐 凯喜喀尔古法原始抓饭

新疆抓饭制作技艺入选阿克苏地区级非遗推荐地:努日曼无花果抓饭快餐 凯喜喀尔古法原始抓饭抓饭是我最没想到的非遗!不过是在家就能做的家常饭罢了,能有什么特别?查了资料才发现,小小抓饭,也颇有讲究。

相传约公元 10 世纪,维吾尔族名医阿布艾里·依比西纳因晚年体虚,便以羊肉温补气血、胡萝卜补充维生素、洋葱杀菌提味、大米健脾和胃,首创抓饭配方。食用后身体康复,随后抓饭在民间流传。

抓饭需要经过精细的选材。新鲜的小羊羔肉,取肋条或后腿部分;需要黄萝卜和胡萝卜,均匀切成筷子粗细;皮牙子得选口感软甜的才合适。

做好食材准备,传统匠人便开始炝、炒、煮、烧、焖等制作工序。出锅前,一定要拿锅铲充分搅拌均匀,米粒颗颗挺立如金珠,可以看见锅底结出金黄酥脆的锅巴。

2011 年九碗三行宴入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:聚福餐厅、沈派回家宴、善合仁家饭店

2011 年九碗三行宴入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:聚福餐厅、沈派回家宴、善合仁家饭店朋友告诉我,从前若是谁家做了九碗三行( hang )子,整条街都得亮堂三分,是待客的“天花板”,“因为这道菜实在是太难做了。”实在好奇,需要亲眼尝尝,哦不,看看。

关于这道新疆百年宴席的起源,民间说法各有不同。其中一种说法是,明将常遇春胜仗后支九口锅设宴犒劳将士,将士们吃了屡战屡胜。后传入民间,九锅简化为九碗,成为新疆回族宴客的最高礼遇。

一上桌,三行九宫摆得齐整,鸡块对着鱼块,黄焖牛肉对羊肉焖子,珍珠丸子对红烧丸子,蛋皮裹馅儿的卷帘子对的是缠丝丸子,中间摆道甜盘子。若去掉中间一碗,其余八碗恰好构成“回”字形,寓意九州太平。

九碗三行字摆法特别,食材也丰富,荤素咸甜暗藏乾坤。我在店内边吃边和经理聊天,他告诉我,这道菜讲究从外到里吃,寓意着我们的日子越过越甜蜜。

2010 年新疆烤羊肉串制作技艺入选为市级非遗推荐地:红柳烤全羊、努尔兰快餐厅

2010 年新疆烤羊肉串制作技艺入选为市级非遗推荐地:红柳烤全羊、努尔兰快餐厅下班和朋友说走就走,不必在意衣着,也无需特别准备。只要坐着,就能被各种烤肉香气环绕。

在新疆,大家所说的烤肉一般是指烤羊肉串。这次走街串巷,我头一回细致地观察了做羊肉串的过程。

选用新鲜的羊肉,切成大小适中的肉块,按“两瘦夹一肥”的黄金比例穿签。调味也极简,仅用咸盐水调味,临出炉前撒孜然与辣椒面增香。

烤肉可大致分为铁签派和红柳派。红柳烤肉很特别。削皮后的红柳枝分泌黏稠汁液,能分解羊肉膻味,同时释放类似坚果与草木的清香,使肉质更具层次感。

2010 年吾吾子羊羔肉烹饪技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:百年吾吾子手抓羊羔肉

2010 年吾吾子羊羔肉烹饪技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:百年吾吾子手抓羊羔肉光绪三十三年,回民李生华挑着扁担落脚迪化(今乌鲁木齐)卖羊肉。南门街巷飘散着百年老店的第一缕香。

后来第五子李占寿(吾吾子)接了班,因选料严苛、待人宽厚,大家便以名字称其为“吾吾子羊羔肉”。

一般选两年左右且重量在 7 到 15 公斤的新鲜小羊羔肉,只留肥瘦搭配相宜的部分。强调原汁原味,吃的时候可以根据个人口味撒上盐和黑胡椒。

这次我来到新民东街美食街店。临近晌午,羊羔肉刚刚出炉。一块肋条肉,软烂脱骨却不散,与三泡台绝配。

2016 年烤包子制作技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:恺撒烤包子、喀什一把抓、石榴红了

2016 年烤包子制作技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:恺撒烤包子、喀什一把抓、石榴红了上学时,烤包子是最常吃的早餐;上班后,不论通勤还是逛夜市,总习惯买两个。

面团要揉得筋道细腻,肉馅要精选鲜嫩的羊肉。虽听着方法简单,但却是“天时地利人和”的产物,似乎离开了新疆,烤包子就“丢了魂”。

制作时,面团被擀成薄片,包裹着由羊肉、洋葱、孜然等调料制成的馅料,然后贴在馕坑壁上。我耐心地站在馕坑边等待,看白生生的面逐渐褪出焦糖色,十分钟后烤包子闪着金光出炉。

烤包子的形态也不止一种。比如,和田的烤包子圆如满月,拳头大的尺寸一个顶饱,乌鲁木齐的烤包子则利落成方印,棱角分明的酥皮裹紧肉块……

2021 年馕制作技艺入选国家级非遗推荐地:阿布拉的馕、阿布都热合曼的馕

2021 年馕制作技艺入选国家级非遗推荐地:阿布拉的馕、阿布都热合曼的馕内地的朋友问我:“馕是怎么做的?”我说:“先放进馕坑再拿出来就好啦~”(我胡说的)

查查资料,原来馕在三千多年前就有了雏形,一千多年前在新疆就已经比较普遍。

不同种类的馕做法也不同,但都要经历和面、醒面、揪面团、制作馕坯、戳花儿、烧热馕坑、调节馕坑温度、将饼坯贴入特制的馕坑烤制等一系列程序。做馕时,讲究放盐而不放碱和苏打……

资料甚多,不如去街巷眼见为实。见到许多打馕师傅都有着同款姿势,用手往馕坑里洒水,“滋啦”一声白烟窜起。听师傅说,贴面前洒些盐水给过热的馕坑壁降温,防止把馕打糊。

2021 年塔塔尔族传统糕点制作技艺入选国家级非遗推荐地:玛尔哈巴·塔塔尔糕点、焰宏蛋糕

2021 年塔塔尔族传统糕点制作技艺入选国家级非遗推荐地:玛尔哈巴·塔塔尔糕点、焰宏蛋糕吃过不少新疆糕点,甜是第一印象。除了甜还有什么?我在塔塔尔族的糕点里尝到了。

几乎每一个塔塔尔族人家里都会用土块做一个烤炉方便烤制各种糕点。不仅妇女会做,男性也往往参与其中。在他们的传统糕点中,奶酪、蜂蜜、牛奶、果酱、奶油等食材始终占主导地位,品种繁多,形状美丽。

看见金灿灿的“沙琪玛”,在塔塔尔语里叫恰克恰克,用蜂蜜、鸡蛋黄、砂糖融在一起。恰克恰克的蜂蜜用量毫不吝啬,咬下时带着微微黏牙的硬,配茶吃刚好。

我很推荐塔塔尔千层奶油蛋糕。六层用蜂蜜、鸡蛋、酥油做成的面皮,叠着六层奶油,入口是有克制的甜度。

2021 年椒麻鸡制作技艺入选昌吉回族自治州级非遗推荐地:马记师傅椒麻鸡、胖老汉新疆特色椒麻鸡、荣和城李记椒麻鸡

2021 年椒麻鸡制作技艺入选昌吉回族自治州级非遗推荐地:马记师傅椒麻鸡、胖老汉新疆特色椒麻鸡、荣和城李记椒麻鸡有时嘴巴寂寞,总想来点儿“重口味”,比如这麻到舌尖跳舞、辣得喉咙生风的椒麻鸡。

椒麻鸡居然也是非遗?查了资料发现,这项技艺的精妙之处在于选料,要选两年以上的土鸡,肉质紧实耐煮,鲜味更浓。

鸡皮泛着自然的金黄,老板说秘诀就是:“每天活鸡现宰、自熬原汤。”

只见老板利索地撕好鸡,放入生洋葱和辣椒,再浇上秘制椒麻汁一拌。吸饱椒汁的肉丝,入口时鲜香麻辣齐聚舌尖,吃到第二口,感觉脑仁有点儿嗡嗡声。

2022 年卡瓦斯制作技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:楼兰秘烤、海尔巴格餐饮

2022 年卡瓦斯制作技艺入选新疆维吾尔自治区级非遗推荐地:楼兰秘烤、海尔巴格餐饮夏夜晚风,谁能拒绝一杯冰冰凉的卡瓦斯?它总是在大铁桶里,喝的时候顺着龙头接满扎啤杯。

一千多年前,东欧的人们将谷物捣碎成面团,在陶器中加水稀释后自然发酵,成了卡瓦斯最古老模样。 19 世纪,俄国没落贵族将古老的工艺带入中国新疆伊犁、阿勒泰、塔城等地。

此后百余年间,新疆人融合各民族的技艺,逐渐变成了我们现在看到的卡瓦斯。卡瓦斯主要以大麦、玉米等谷物、山花蜜为原料,带些啤酒花提鲜,其酒精含量仅有 0.3% 至 0.5% 。

用传统工艺制作的卡瓦斯保存期非常短,即便是现在使用保温桶保存,常温下也只能保存三天左右。

2023 年伊犁传统冰淇淋制作技艺入选伊犁哈萨克自治州级非遗推荐地:阿吾拉力冰淇淋、伊孜海迩冰淇淋店、古兰丹姆冰淇淋

2023 年伊犁传统冰淇淋制作技艺入选伊犁哈萨克自治州级非遗推荐地:阿吾拉力冰淇淋、伊孜海迩冰淇淋店、古兰丹姆冰淇淋曾经的“雪糕刺客”终于在这个夏天纷纷退场。不过还没高兴太久,“手工冰淇淋”这五个大字拿捏住了年轻人的钱包。

其实,真正的美味无需华丽的标价。小时候常吃的伊犁手工冰淇淋,长大后成了非遗。 19 世纪部分乌兹别克族从撒马尔罕迁居新疆伊犁,带来传统冰淇淋制作技艺。

这种古法手工冰淇淋只用牛奶、白砂糖、鸡蛋、天然水果为基础,不加一滴水,依靠手工反复搅拌凝乳形成绵密口感。

玻璃杯里是三个圆滚滚的球。选择了蓝莓口味,依旧是记忆中的味道,奶味十足,蓝莓香气点缀,不过分的甜,也可以混搭尝到不同的口味。

2024 年羊毛工三凉制作技艺入选米东区级非遗推荐地:尕金牙凉皮、录芬凉皮店、米泉羊毛工三凉

2024 年羊毛工三凉制作技艺入选米东区级非遗推荐地:尕金牙凉皮、录芬凉皮店、米泉羊毛工三凉小小一碗凉皮居然也是非遗。老食客们人总往米东区跑,就为吃一口“老味道”。后来才知,“羊毛工”不单是招牌,更是一个镇子的名字。

20 世纪 20 年代,青海南川羊毛沟地区的居民因躲避灾荒来到新疆定居,为怀念家乡,将新家园取名“羊毛工”。

他们的凉皮手艺,在岁月里扎了根。手工做出来的凉皮紧实、筋道又弹软,通过洗面蒸出来的面筋更是韧劲十足、泡水不散。

宽厚的皮子微黄透亮,浇上勾芡浓汤,码一撮韭菜辣子、黄瓜胡萝卜丝,酸辣汁裹着麦香,成了几代人的味觉记忆。

我本以为非遗美食的描述毫不费力,网络上的资料堆成山,随手就能写三页。可真落笔时,却像漏勺舀风。

非遗美食比我想象中难写的,它太“平凡”了,就像呼吸让我们习以为常,它在我们的餐桌之上,在推杯换盏之间。

也正因为它早已潜入我们的生活,不知不觉就存在了十几年,甚至上百年。

作为后人的我们,认真享用,热爱美食,或许就是最好的“传承”。

作者:许瑞娴图片:许瑞娴编辑:许瑞娴