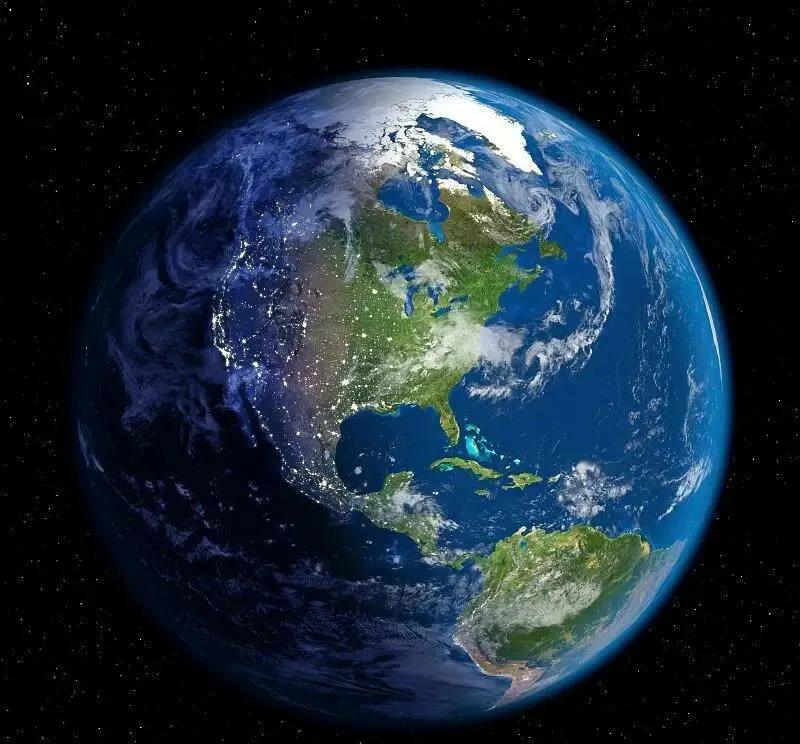

AU 是天文学单位(Astronomical Unit)的缩写。它是一个长度单位。这个单位表示地球到太阳的平均距离是多少。

2012年8月,国际天文学联合会(IAU)开了一次大会。在这次大会上,他们做了一个决定。他们决定把1 AU固定成一个明确的数字。这个数字是149,597,870,700米。也可以说大约是149,597,870.7公里。这个决定让1 AU有了一个不会再变的精确值。

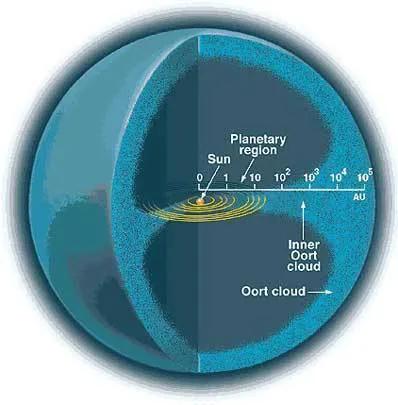

在天文学里,AU这个单位主要用在太阳系里面。它用来测量太阳系里各种天体离太阳有多远。比如行星、小行星、彗星这些。下面是一些主要行星离太阳的平均距离,单位就是AU:

水星:0.387 AU

金星:0.723 AU

地球:1.000 AU (这就是定义)

火星:1.524 AU

木星:5.203 AU

土星:9.537 AU

天王星:19.182 AU

海王星:30.069 AU

看这些数字就明白了,用AU来描述太阳系内距离确实方便,特别是对比地球的距离时,数字大小一目了然。但是, 这个单位也就只能在太阳系这个小圈子里混混,一旦跑出太阳系,面对动辄几万、几十万AU的恒星距离,AU就显得太小了,完全不够用,这时候就得换更大的单位(比如光年或秒差距)了。说白了,AU就是个“家门口”的尺子。

另外,AU这个缩写字母组合,在别的领域里意思完全不一样。这就容易让人搞混。

首先, 在光学领域,AU可以代表吸光度单位(Absorbance Unit)。这个单位是干什么用的呢?它是用来测量溶液有多浓的。它的道理依据一个叫比尔-朗伯定律的科学原理。计算吸光度A的公式也很直接:A = log₁₀(I₀/I)。I₀是光进去之前的强度,I是光穿过溶液之后的强度。在实验室里,像做液相色谱分析、用光纤光谱仪这些仪器时,经常会看到AU这个单位。在这个领域,1 AU等于1000 mAU(毫吸光度单位)。

吸光度单位叫AU,虽然公式和定义本身很清晰,但是这个名字起得实在有点偷懒。跟天文单位重名,对于刚接触的学生或者跨领域的人来说,简直就是天然的记忆混淆点。光学界就不能想个更独特、不容易撞车的名字吗?非得用AU?这纯粹是给理解添堵。

其次,在农业领域,AU还能指动物单位(Animal Unit)。这个单位是什么意思呢?它定义了一个标准:一头活重为455公斤的肉牛,就算作1个动物单位。其他不同种类、不同大小的牲畜,都要换算成相当于多少头这种标准肉牛。比如一头体重更大的奶牛可能算超过1 AU,一群羊可能合起来算几个AU。这个单位主要用于计算牧场能养多少牲口,或者估算饲料需求。

动物单位这概念,出发点是为了方便管理牧场和估算资源,想法是好的。但是, 问题在于这个“标准”定得相当随意和粗糙。一头455公斤的肉牛?凭什么?不同品种的牛差异很大,更别说把猪、羊、马这些完全不同的动物硬塞进同一个“牛标准”来换算。这种换算往往误差很大,只能提供一个非常粗略的估计。而且,把牲畜这种活物强行数字化成一个“AU”,本身就透着一股简单粗暴的管理学味道,忽视了动物个体和种类的巨大差异。说白了,这就是为了统计方便而牺牲精确性。

AU这三个字母,看着简单,意思却大不相同。在天上是天文距离的基石,在实验室里是溶液浓度的尺子,在农场里又成了牲口的“计量单位”。这种一词多义的现象在科学和技术领域其实很常见,所以下次看到AU,一定要睁大眼睛看清楚它到底在哪个“场子”混,否则很容易闹出“把天文距离当溶液浓度”或者“用肉牛标准量光强度”的笑话。核心问题就是:不同领域只管自己方便起名,缺乏全局协调,导致沟通成本无谓增加。