最近一些人对于东北的春天还在下雪感到不可思议,其我国四季划分并不是像咱们普通人直观感受的那样,综合各种资料,为大家做个简单介绍:

中国的四季划分主要依据两种方法:一种是基于传统节气的划分方式,另一种是基于现代气象学的划分方式。两者既有文化传承的考量,也有科学观测的依据。

1. 传统节气划分法(天文划分法)

这是中国古代以二十四节气为基础的四季划分方式,与太阳在黄道上的位置(地球公转轨道)相关,反映了气候变化的规律:

春季:从立春(2月3-5日)开始,到 立夏(5月5-7日)前结束。

夏季:从立夏开始,到立秋(8月7-9日)前结束。

秋季:从立秋开始,到立冬(11月7-8日)前结束。

冬季:从立冬开始,到下一年的立春前结束。

以天文现象(太阳位置)为依据,具有周期性规律。传统上指导农业生产,如“春种、夏长、秋收、冬藏”。 与黄河流域等中原地区的气候特征较为吻合。

2. 现代气象学划分法

现代气象学根据气温变化和实际气候特征划分四季,更贴近实际天气体验:

春季:3月、4月、5月

夏季:6月、7月、8月

秋季:9月、10月、11月

冬季:12月、1月、2月

这种划分简单易行,便于统计和比较气候数据。 符合大部分地区的气候特征(如北半球中纬度地区)。

3. 气候学划分法(滑动平均气温法)

针对中国地域广阔、气候差异显著的特点,气象部门还采用更精细的划分标准,以连续5天的平均气温(滑动平均)为依据:

入春:连续5天平均气温 ≥10℃;

入夏:连续5天平均气温 ≥22℃;

入秋:连续5天平均气温 <22℃;

入冬:连续5天平均气温 <10℃。

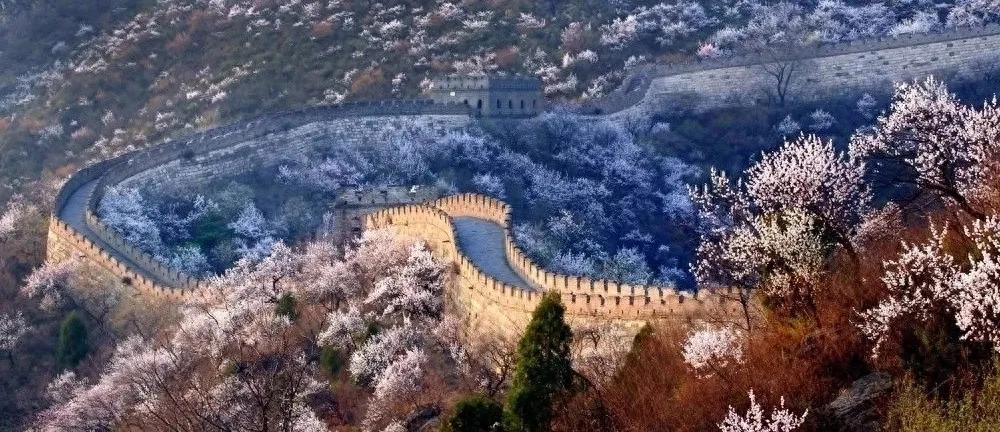

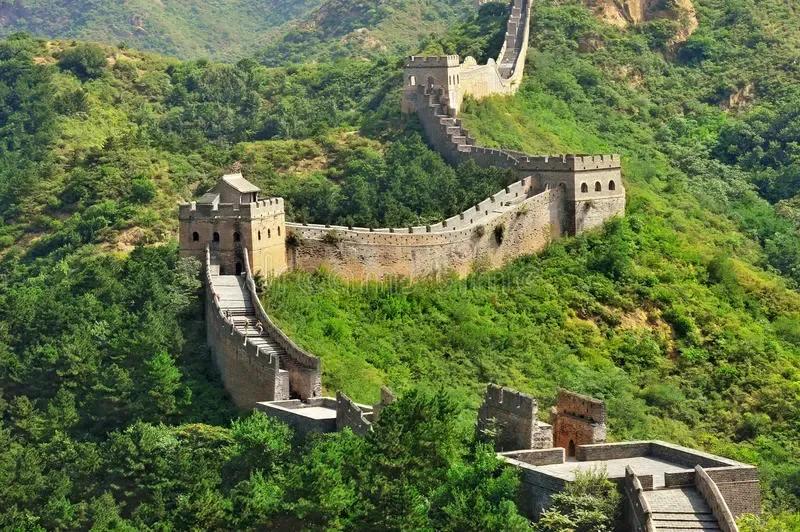

这种划分方法更符合实际气候状况,尤其是南北差异。 例如:华南地区可能2月入春,而东北地区可能4月才入春;青藏高原部分地区甚至无夏季。

但在实际生活中,中国幅员辽阔,不同地区的四季时间差异极大。例如:海南岛几乎全年无冬,四季如夏;东北地区冬季长达半年,春秋短暂;江南地区四季较分明。

传统节气仍广泛用于农业、民俗活动(如清明节、冬至),而气象学划分用于天气预报和科学研究。传统节气法文化象征性强,适合指导农事和传统习俗。 气象学/气候学法科学性强,适合现代生活和气候研究。 但实际应用中需结合具体地区的气候特征,如东北、华南、青藏高原等地的四季差异显著。如果需要了解某地具体季节变化,建议参考当地气象部门发布的数据。