清朝蒲松龄写《聊斋志异》前曾落第,自勉道:“有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。” 越王勾践的越国核心区域在浙江,都城会稽即今绍兴。可以说,一部越国史,半部浙江史。浙江有很多与“越”相关的元素,比如越剧,很有特色。为何浙江不简称“越”,而简称“浙”呢?

【钱塘江与浙江省】

浙江省位于我国东南沿海,地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,面积约10.55万平方千米,居全国第24位。

浙江地形整体自西南向东北呈阶梯状倾斜,西南以山地为主,中部以丘陵为主,东北部是低平的冲积平原,有“七山一水两分田”之说。

浙江的山脉自西南向东北呈大致平行的三支。西北支从浙赣交界的怀玉山伸展成天目山、千里岗等;中支从仙霞岭延伸成四明山、会稽山、天台山,入海成舟山群岛;东南支从洞宫山延伸成大洋山、括苍山、雁荡山。浙江最高峰是西南部洞宫山的黄茅尖,海拔约1921米。

浙江主要河流有钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系和京杭大运河浙江段,湖泊主要有杭州西湖、绍兴东湖、嘉兴南湖、宁波东钱湖四大名湖,以及人工湖泊千岛湖等。

钱塘江有两源,北源新安江,长588.73千米,是浙江最长且水量最大的河流;南源为衢江上游马金溪,长522.22千米。钱塘江及支流覆盖浙江大部分地区,钱塘江之于浙江,类似湘江之于湖南,赣江之于江西。钱塘江因江流曲折,又称浙江,省以江名,即浙江省。

【越国与百越】

钱塘江对浙江的影响巨大,春秋吴越争霸,曾以钱塘江为界;东汉时以钱塘江为界设吴郡和会稽郡;唐朝时以钱塘江为界设浙东、浙西观察使。

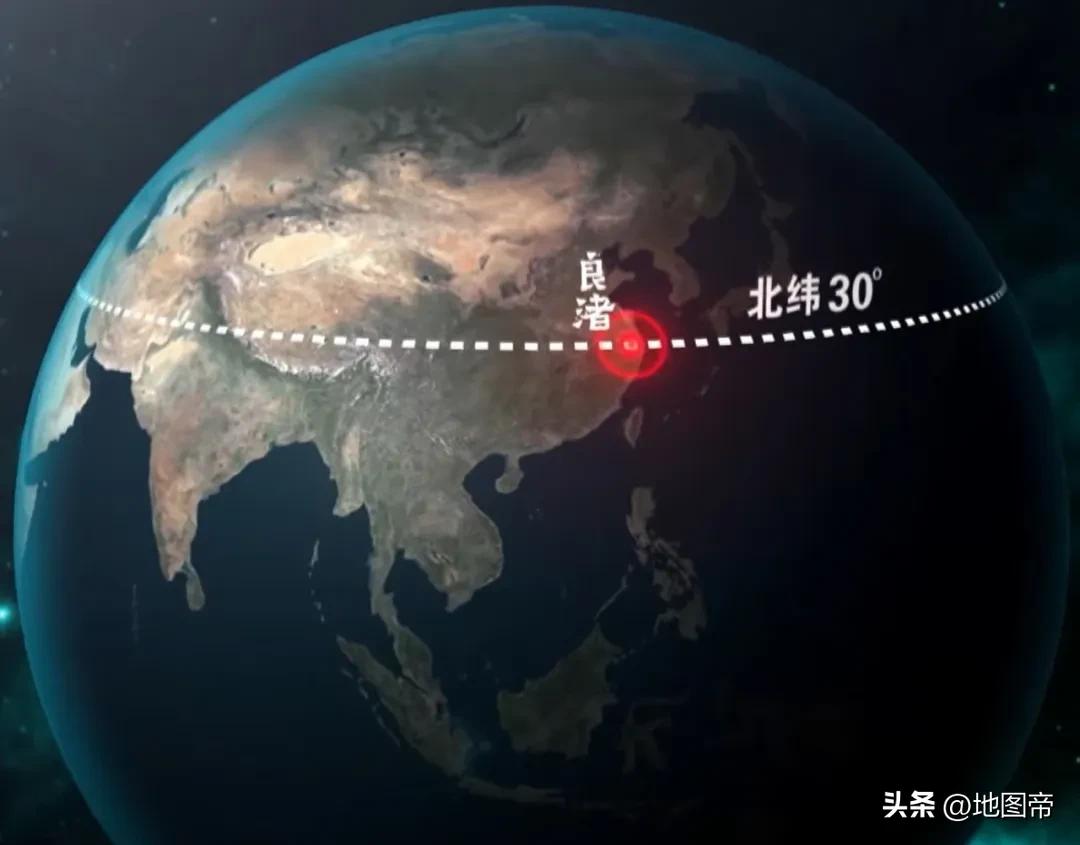

浙江历史悠久,知名度较高的有良渚遗址,位于浙江杭州余杭区,年代为公元前3300年-公元前2000年。

春秋时浙江分属吴、越两国,越国末年越灭吴,向淮河流域扩张,北上称霸,成为春秋最后一位霸主。战国初的越国势力范围一度北达齐鲁,随后楚国不断压缩越国的空间,最终吞并越国。

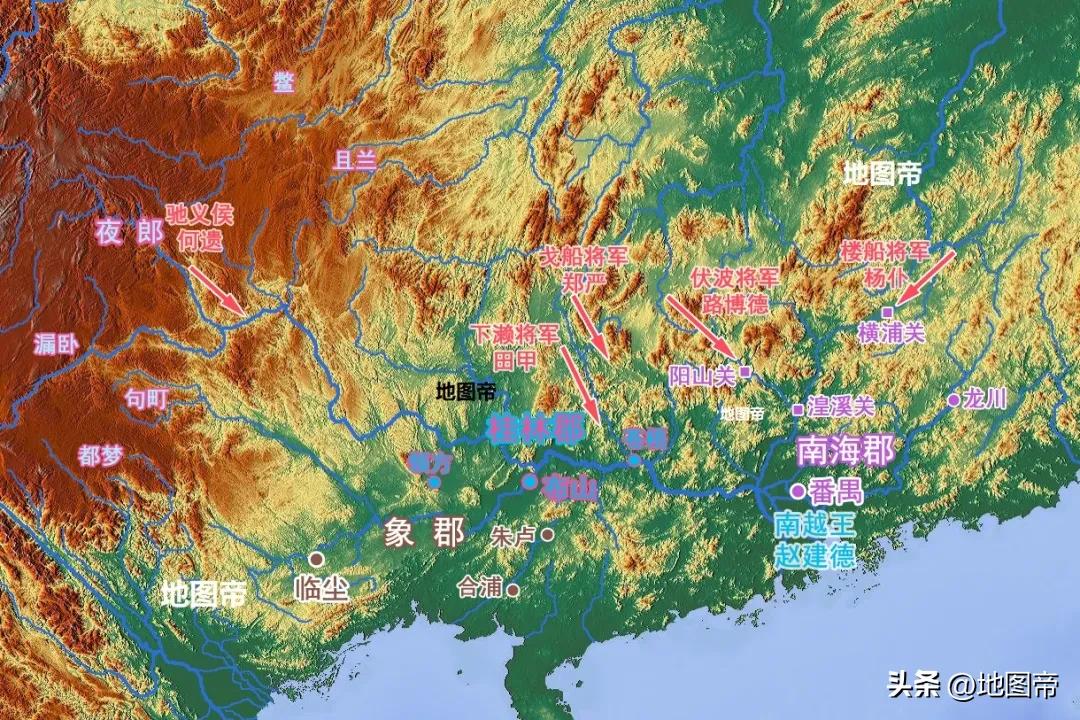

图-南岭

战国秦灭楚后,以屠睢为主将,赵佗为副将,禄为护军都尉,率军三十万(后陆续增兵至五十万)南下岭南,目标是南越。屠睢在乱军中阵亡,秦始皇以任嚣为主将,赵佗仍为副将,禄为护军都尉,重整军马,再下岭南。

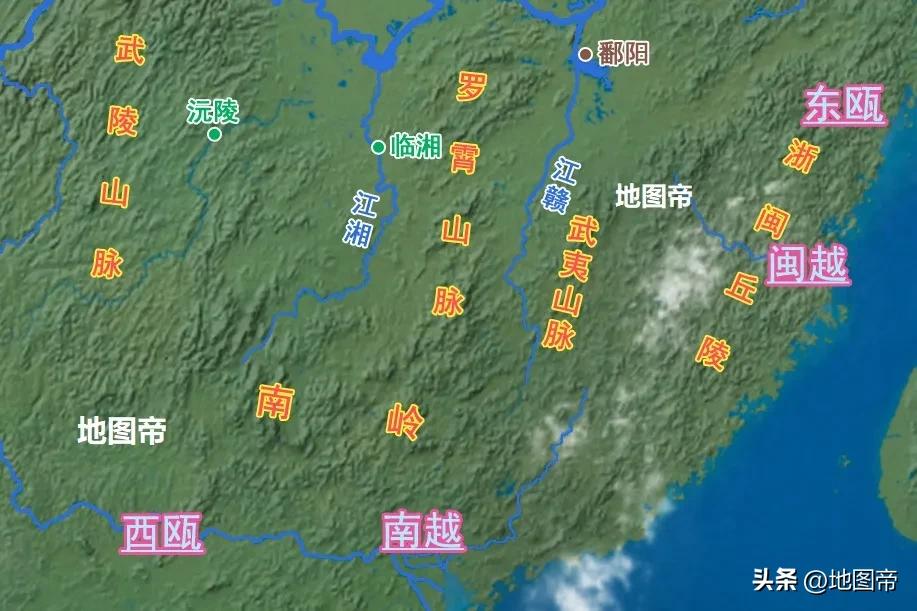

秦朝之前,自交趾至会稽七八千里,百越杂处。也就是说今浙江、福建、广东、广西、越南北部等地,合称百越。

秦朝末,越王勾践的后裔梅鋗占据台岭(梅岭,今江西中部),操演士卒,相机而动,兼并了武夷山脉多个越族部落,族众十几万,兵力过万。梅鋗身份特殊,百越尊其为长,就差一个越王的称号。

项羽刘邦起兵时请百越帮忙,北上的越军统帅,以百越长梅鋗、闽越首领驺无诸、瓯越(东瓯)首领驺摇三人为首,每户出壮士一人,有两万余兵力。

与此同时,赵佗假作秦二世诏书,陆续诛灭反对之人,用亲信接任岭南三郡,拥兵自重。汉初,赵佗自号南越武帝,与汉朝天子并立。

汉武帝时,下诏大赦天下,尽发罪人从军,十余万人,兵分五路南下,灭南越国。

古代越的范围很广,类似于楚,湖北、湖南都是楚国的核心区域,这两省都没有简称楚。浙江、福建、广东、广西都在古越的范围内,广东简称“粤”,和“越”是同音字,为避免混淆,这也是浙江放弃“越”这个简称的原因之一。