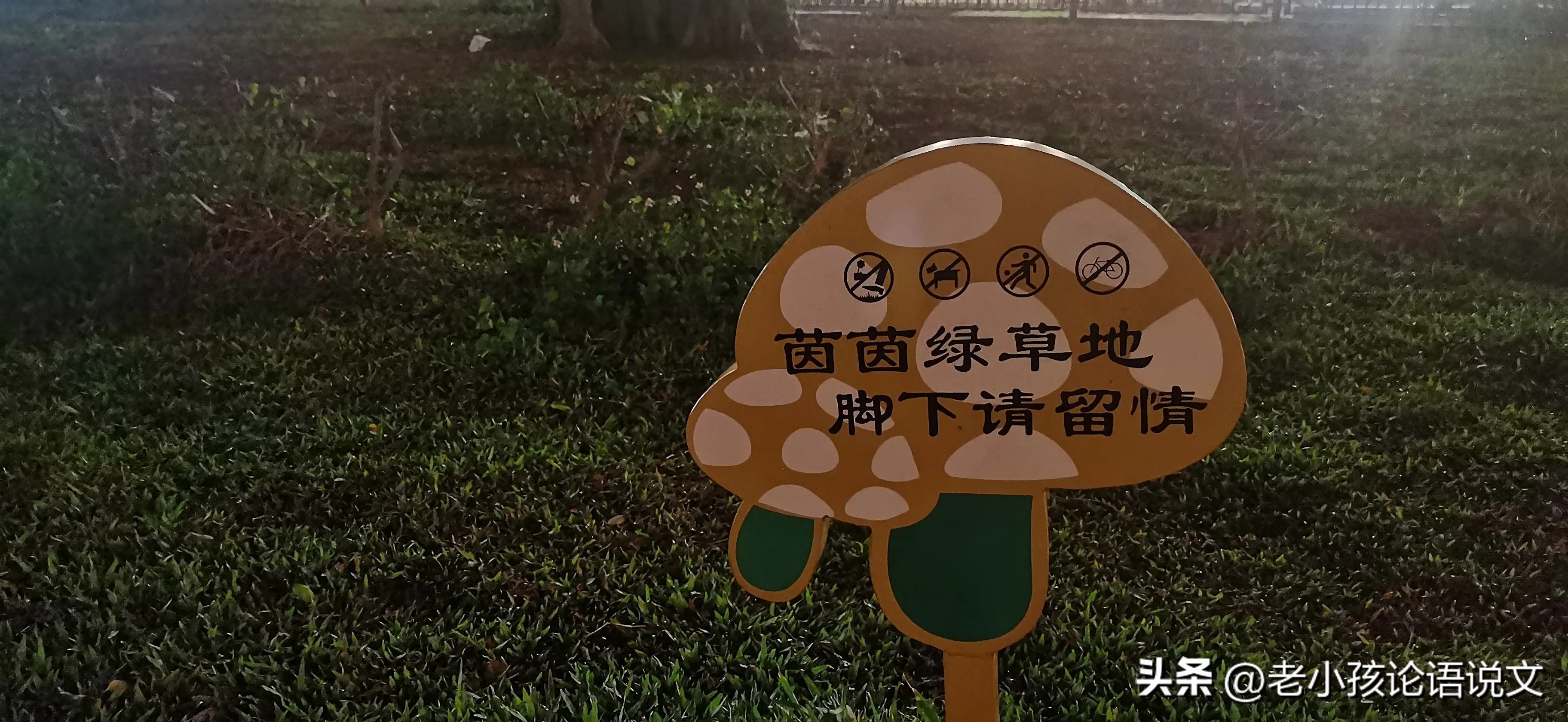

粤海体育休闲公园里有一块标语牌,写着“茵茵绿草地/脚下请留情”。“绿草如茵”我们都知道,但可以说成“茵茵绿草”或者“绿草茵茵”吗?

茵,垫子。绿草如茵,形容绿草地像垫子一样。既然像垫子,就当指长得较为茂密厚实的草地。显然,“茵”是名词。那“茵茵”是什么意思呢?两个名词并列,表示众多,如“夏天到了,家家都开起了空调”,“家家”意思是很多人家。那么,“茵茵”字面意思就是很多垫子。如此看来,“茵茵绿草”说不通。

但是,语言的发展并不都是有道理的。比如很多月字旁的字,如“肝”“胆”,其实原来是肉字旁,只是为了书写方便,把“人”形拉直了。再如成语“每况愈下”,其实本来是“每下愈况”。

还有的时候,人们从实际使用需要出发,赋予现成词语一些新的意义,这叫做约定俗成。如“七月流火”,其中的“火”本指大火星,它农历七月后逐渐西沉。这个成语本来意思是天气逐渐转凉。在当今语境里,“七月”更常指公历,而公历七月份的天气,热得像流动的火一样,用“七月流火”来形容就非常生动。《现代汉语词典》(第7版)已收录此释义。

“茵茵绿草”这个短语,从结构类型分析是偏正短语,定语“茵茵”“绿”修饰中心语“草”。在这样的结构中,“茵茵”只能理解为形容词性,“像垫子一样的”。这里会产生两个问题。一是名词能否活用为形容词;二是名词能否重叠后活用为形容词。

词类活用是汉语的传统特点之一。名词作动词,如《鸿门宴》中“范增数目项王”的“目”。名词作状语,如蒲松龄小说《狼》中“其一犬坐于前”的“犬”。这个特点还保留在一些成语中,如“不耻下问”的“耻”,是名词的意动用法。可貌似没有名词活用为形容词的用法,还望学识渊博的读者朋友指点。

百度一下会发现,网络上有不少“绿草茵茵”或“茵茵绿草”这样的用法,百度百科已把“茵茵”列为词条,释义是“汉语中描述植被繁茂状态的叠音形容词,其核心语义为‘青草茂密浓厚’,常见于自然景观描写”(这个释义其实问题不小,一是放弃了“草”的面积性,二是把适用范围从“草”扩大到“植被”,还到“自然景观”)。

无论如何,“约定俗成”是语言发展的一条规律。既然叫约“定”俗“成”,就意味着需要时间来检验——君不见多少网络流行语都已如明日黄花?

那么,亲爱的读者朋友,您觉得“茵茵绿草”成不成立呢?欢迎留言区交流讨论。