前言

一块面包50万马克,举国上下35%的财富用来还债。这些数字听起来就像天方夜谭。

1929年经济危机后的德国,失业率飙到30%,600万人没活干,钞票满天飞却买不到一块面包。就在所有人都觉得这个国家完了的时候,希特勒出现了。

短短几年,德国失业率降到1.3%,经济增速达到20%。钱从哪来的?希特勒到底使了什么招?

当废纸变成救命稻草

说起96840吨黄金,这到底是个什么概念?

要知道,截止到现在,全世界开采出来的黄金总量也就17万吨多一点。

也就是说,《凡尔赛条约》要求德国赔偿的1320亿马克金,相当于全球已开采黄金的一半还多。这不是赔款,这是要把德国往死里整。

更要命的是,当时的马克金可不是纸糊的。

每枚5马克金币里就有2克真金白银,含金量高达90%以上。

德国政府一看这架势,干脆破罐破摔,开动印钞机疯狂印钱。

结果可想而知,通胀率飙到了令人咋舌的1820%亿。钱真的变成了废纸。

那时候的德国街头,简直就是一出荒诞剧。

老太太直接拿成捆的钞票当柴火生炉子做饭,因为买柴火的钱比钞票本身还值钱。

小孩子把一摞摞马克当积木玩,堆得老高。街上到处飘着钞票,有人干脆用马克纸币擦鼻涕。

最夸张的是,一个瘦骨嶙峋的德国男孩走进面包店,用颤抖的手指着货架上的面包。

老板张口就要2000亿马克。

这不是小说情节,这是1923年德国的真实写照。

人们推着麻袋去银行取工资,全境的德国人一夜之间都变成了"亿万富翁",只不过这钱买不到任何东西。

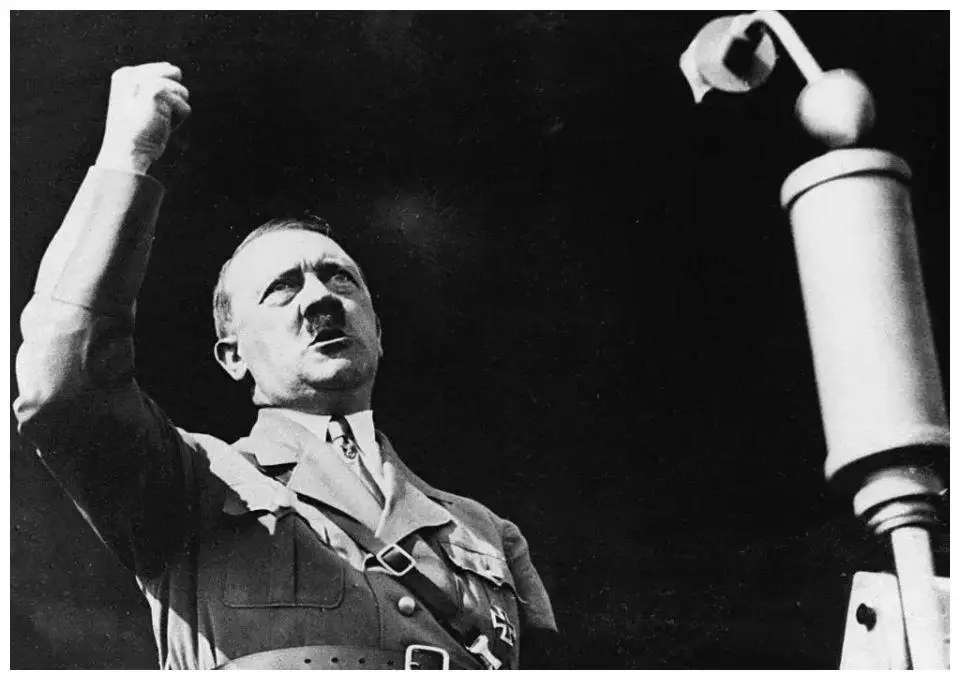

就在这个节骨眼上,希特勒站出来了。

这个曾经的穷小子,在演讲台上慷慨激昂地承诺:要让家家户户的餐桌上都有面包和牛奶。

当时所有人都觉得这家伙在吹牛,毕竟连政府都束手无策的烂摊子,一个小人物能翻出什么浪花?

但接下来发生的事,让所有人都瞪大了眼睛。

借钱+抢钱的双重奏

希特勒的发财之道说白了就是两个字:借和抢。

先说这个"借"字诀。

希特勒上台后,完全不要脸面,逮着谁就跟谁借钱,尤其是美国这个大金主。

当时美国刚从经济危机中缓过劲来,罗斯福新政搞得风生水起,钱袋子又鼓了起来。

希特勒一看机会来了,不管美国开出什么条件都答应,因为他压根就没想着还钱。

就这样,数百亿美元源源不断地流入德国。

不只是美国,连英法,甚至苏联都借钱给德国。

苏联还跟德国搞起了能源军事合作,煤炭、粮食、矿产什么都有,德国在资源方面几乎不用发愁。

这些债权国的小算盘其实也很精明:德国欠钱不还不行,得先让它有还钱的能力才行。

用一句话概括就是"先养肥了再宰"。

再说这个"抢"字经。

希特勒很会转移矛盾,把德国的悲惨境遇全部归咎到犹太人身上。

当时犹太人确实会做生意,在德国掌控着很多关键领域。

最让德意志人愤怒的是,经济危机期间,牛奶卖不出好价钱,犹太商人宁愿把牛奶倒进河里,也不愿意救济那些快要饿死的德国人。

希特勒抓住这个痛点,煽动民族仇恨,发动了针对犹太人的系统性掠夺。

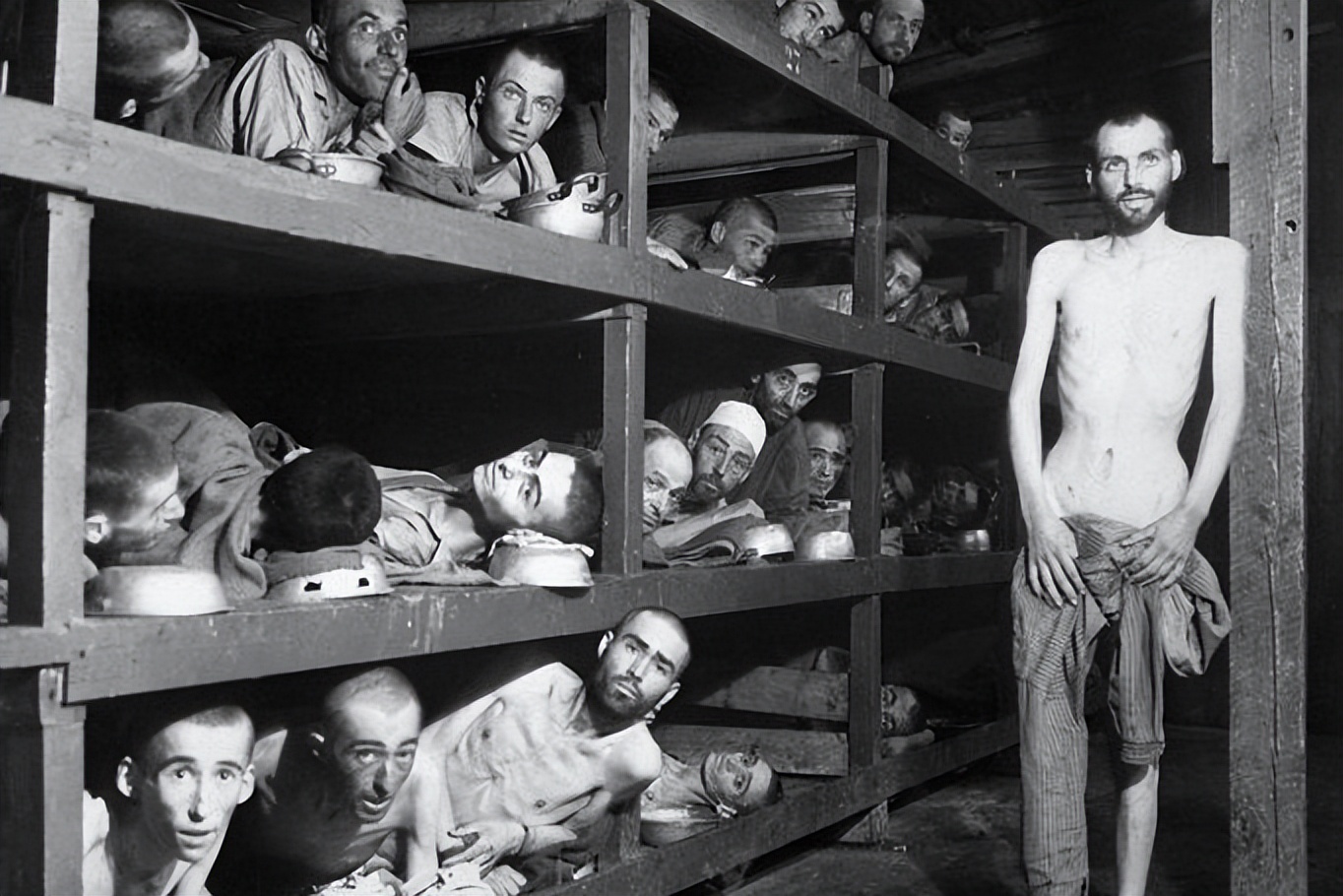

从最初的经济压榨,到公开的财产没收,再到建立集中营。

短短几年时间,纳粹通过这种手段收取了15亿马克的"保证金",还有无数犹太人的财产流向了德国国库。

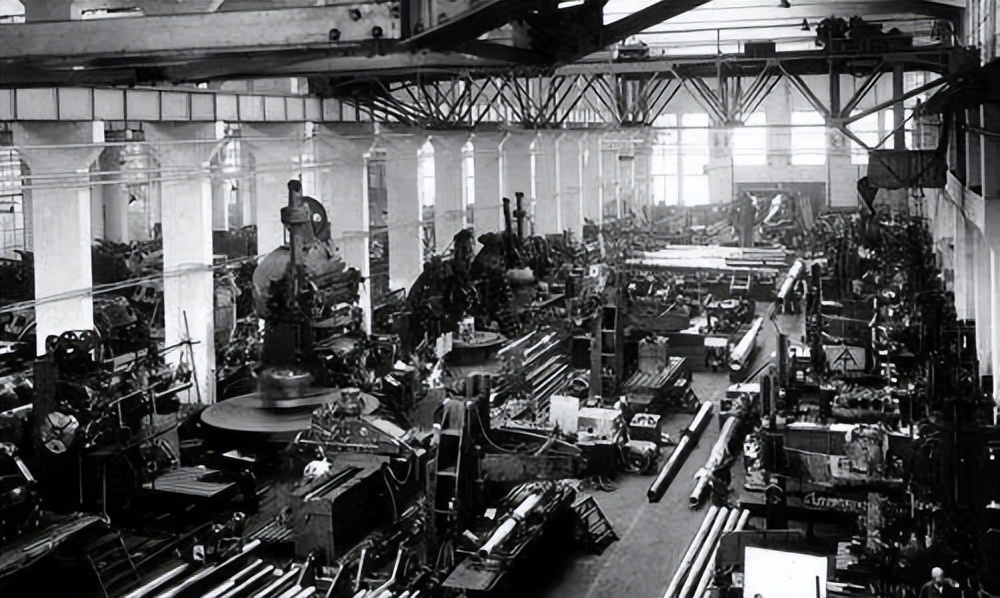

更残酷的是,集中营里的人被当作免费劳动力,用血汗供养整个德国。

有了这两路资金,希特勒开始大刀阔斧地实施经济政策。

他实行"命令经济",政府强力干预市场,大搞基础设施建设。

高速公路、飞机场、工厂,一个个大型工程拔地而起,600万失业人口迅速有了工作。

各怀鬼胎的国际大戏

德国的经济复苏可不是在真空中完成的。

国际政治的复杂博弈,客观上为希特勒创造了绝佳的机会。

美英法这些债权国心里都有一本账:德国不能真的垮掉。

垮了谁来还钱?况且一个四分五裂的德国对谁都没好处。

所以这些国家一边要求德国还债,一边又主动伸出"援手"。

说是援助,其实就是想先让德国养出肥膘,然后再割肉还债。

这种复杂的心态,在后来的慕尼黑会议上表现得淋漓尽致。

西方列强宁愿牺牲捷克的利益,也要满足德国的胃口,目的就是让希特勒有能力偿还外债。

但他们万万没想到,希特勒是个喂不饱的老虎。

有了资金支持,希特勒开始实施他的"以战养战"策略。

从小国开始,一步步扩大侵略范围。

每征服一个地方,就掠夺当地的财富来填补之前的亏空。

这就像滚雪球一样,越滚越大,胃口也越来越大。

德国二把手戈林就曾说过:"我们现在下的是最大的赌注。"

这个赌注,就是后来的第二次世界大战。

其实早就有人看出了这个问题。

英国外相寇松曾经说过,《凡尔赛和约》不过是"一份为期二十年的休战书"。

果然,一战结束20年后,二战爆发了。

历史上类似的债务危机并不少见。

一战后奥匈帝国的解体赔偿,二战后日本的战争赔偿,现代希腊的债务危机,都有相似的逻辑。

过度的外部债务压力往往导致政治极化和社会动荡,德国案例为现代债务治理提供了血的教训。

从某种意义上说,那些借钱给德国的国家,客观上为纳粹的崛起提供了条件。

这揭示了国际援助的道德风险问题。

现代国际援助体系中的监督机制、条件限制、分阶段拨付,都是对这一历史教训的制度性回应。

从救星到魔鬼的变身术

希特勒确实兑现了他的承诺。

德国失业率从30%降到了1.3%,经济增速达到了惊人的20%。

家家户户的餐桌上真的有了面包和牛奶。

在很多德国人眼里,希特勒就是从天而降的救星。

但这种"奇迹"的代价究竟是什么?

首先,这种复苏建立在对犹太人和其他少数民族的残酷迫害之上。

短短十年,超过600万犹太人被屠杀,这已经不是经济政策,而是种族灭绝。

其次,这种模式从一开始就注定了不可持续。

靠借钱和抢钱维持的繁荣,只能是短暂的泡沫。

当内部资源掠夺殆尽,外债越积越多时,唯一的出路就是对外扩张。

更深层的问题在于,经济复苏与政治极权之间的内在关联。

希特勒能够实施激进经济政策的前提,是获得了绝对的政治权力。

这种政治-经济一体化模式,虽然在短期内能够快速动员资源,但其巨大风险也是显而易见的。

现代民主制度下的经济政策制定,虽然效率可能不够高,但制衡机制能够防止政策走向极端。

德国的历史经验对今天仍有重要启示。

2008年金融危机后,各国的量化宽松政策、基建刺激计划,都能看到当时德国经济政策的影子。

但现代政策制定者吸取了历史教训,在制度设计上更加注重制衡与监督。

当我们面对经济危机时,如何在效率与制衡、增长与稳定之间找到平衡,德国案例提供了珍贵的反面教材。

从布雷顿森林体系到现代IMF、世界银行,国际金融机构的发展都体现了对单边金融操控风险的制度性防范。

历史告诉我们,真正的经济繁荣必须建立在可持续发展的基础上。

任何以牺牲他人利益、破坏国际秩序为代价的"复苏",最终都会走向毁灭。

正如英国外相寇松所预言的那样,不公正的制度安排只能带来暂时的平静,而不是持久的和平。

结语

看起来,经济复苏和政治稳定之间的关系比我们想象的要复杂得多。短期的经济奇迹可能掩盖着致命的风险。

今天我们面对经济挑战时,德国的历史经验告诉我们:真正的繁荣必须建立在可持续的基础上,而不是竭泽而渔。

历史总是惊人地相似。当下次经济危机来临时,你觉得什么样的解决方案既有效又不会重蹈覆辙?