双休日的实行,给从来一周只有一天休息的中国人带来的幸福感实实在在,人们第一次有了属于自己的更多的休息时间,这是生活质量的提升,与收入的增加是相辅相成的。对大多数国人来说,如何让法律规定的有薪年假成为现实,是当下的目标;每年可以有一个较长的假期供自己支配,那么生活的质量又可以提升。工作时间减少、效率提高,人们可以活得更有尊严。

1995年对于中国老百姓,尤其是上班族而言,是具有特殊意义的一年。当年3月25日,时任国务院总理的李鹏签署了国务院第174号令,发布《国务院关于修改职工工作时间规定的决定》,决定从1995年5月1日起,实行双休日制度。

当时,消息一经公布,就有人感叹道:“中国的老百姓从来没有这么幸福过。”如此的“幸福感”在当年、歌手孙悦的一首传遍大街小巷的《心情不错》中,也有所体现。歌词是这样唱的:“这一年总的来说,高兴的事儿挺多,身体不错,工作不错,心情也不错。”

也许,对于很多从一出生、就“坐拥”双休日和各类假日的年轻人来说,父辈们的这种“幸福感”很难理解。但事实上,从1949年新中国成立以来,国人一周的工作日一直是六天,每天八到十个小时不等,这样的一周单休制度延续了四十多年。虽然在此期间,政府曾出台过多份文件、试图固定八小时工作制、使劳动者拥有双休日的权利,但多种因素,使这些文件多数未能实行。

注:“一五计划”时期汽车工人们在生产线工作来源:看历史网

比如,早在1952年,政务院就曾发布《关于劳动就业问题的决定》,强调要“有计划有步骤地坚持贯彻八小时工作制,有害健康的工作,每日工作时间还应低于八小时。”规定虽然说得清楚明白,但在具体执行的过程中,却十分灵活。这一点尤其体现在担负着国家经济建设重任的行业。比如,在1957年9月的一份国务院批覆给黑龙江省建筑部门的文件中,就这样写道:由于劳动力不足的问题不能完全解决,而某些重点工程又必须在严冬到来前赶工,故在此期间,在征得工人同意后,可暂时改为每日工作九小时。

在那个国人每周工作48小时以上,并且没有带薪休假权利的年代,星期天被称做是“战斗的星期天”。因为,在这仅有的一天休息日中,人们要打扫房间、换煤气、洗衣服、逛街买菜、走亲访友,几乎是从早忙到晚。所以,每到星期一上班的时候,最常听到的一句话就是:“感觉周日比在单位上一天班还累。”

注:“战斗的星期天疲劳的星期一”来源:传送门

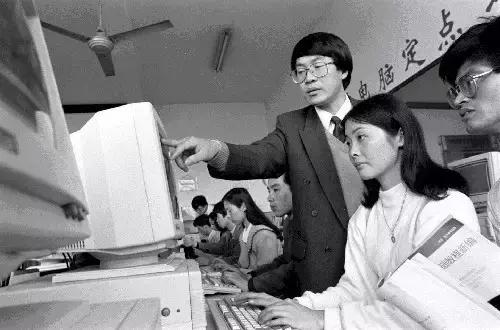

从上世纪80年代中期开始,随着改革开放的深入,打开国门的中国,在经济建设上不断取得重大成就的同时,也开始在工作制度和休假制度上,与国际接轨。

上世纪七十年代末,中国进入了改革开放的新时期。从八十年代中期开始,随着由经济发展而带动的各项制度的改革,人们对于改变一周六天工作制的盼望也愈发强烈。在中央高层,最先提出对工作时间进行改革的,是邓小平。1984年6月,中共中央办公厅传达了邓小平拟将每周工作六天改为五天半的指示,理由有三点:一是出于与国际接轨的角度——“国外多是五天”;二是认为缩短工作日“可以促进企业提高效率”;三是为了“节省水电能源”。但是由于种种原因,邓小平的这一指示直到十年之后才得以实行。

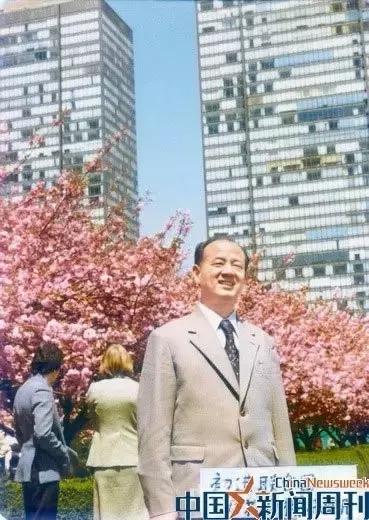

在国内的专家学者中,最早提出试行双休日制度的,是时任国家科委、中国科技促进发展研究中心主任的胡平。因为工作关系,改革开放后,胡平经常到国外出差。期间,他发现,很多欧美国家、甚至一些不是很发达的国家,每周仅工作五天,而联合国更是每周只工作四天半。这样算下来,这些国家每周的工时都不超过40个小时。胡平在稍作统计后发现,当时世界上已经有一百多个国家在实行五天工作制了。这不禁令他感到困惑:为什么别的国家每周工作五天还能发展,而我们工作六七天还不够?

注:1979年胡平赴联合国参加科学和技术促进发展会议筹备会

来源:中国新闻周刊

1986年初,在一次国家科委的会议上,胡平私下向当时的国家科委主任宋健提出,想做一个“五天工作制”的课题,研究在缩短工时的同时、提高效率的可能性。在得到了宋健的首肯后,1988年2月,胡平在自己一百人的部门中进行了实验。期间,他也遇到了一些阻力。当时,科委的一位副主任就表示,坚决不在胡平的实验申请上画圈,并指责这个想法不符合实际情况:“我们现在七天都做不完,你还想五天?”

1992年初春,在邓小平发表南方谈话后,相关的报告才得以提交。1994年3月,全国试行了“隔周五天工作制”;1995年5月1日,全国开始实行五天工作制。

注:1995年5月6日星期六杭州市民参加业余学习班来源:观察者网

有了双休日之后,人们的休息时间变多了、可支配的业余时间也多了。老百姓的生活中开始有了娱乐和休闲的部分。有意思的是,在变革“突降”之后,人们虽然为之兴奋,却还未来得及适应。1994年3月5日是第一个“隔周”休息的星期六,然而3月6日,国内多个城市的媒体纷纷报导:全市有几十个单位的工作人员忘了休息,还像往常一样来上班。到了单位后才反应过来,“原来今天我休息”。

来源:腾飞中国