潮新闻 记者 叶怡霖 编辑 张彧

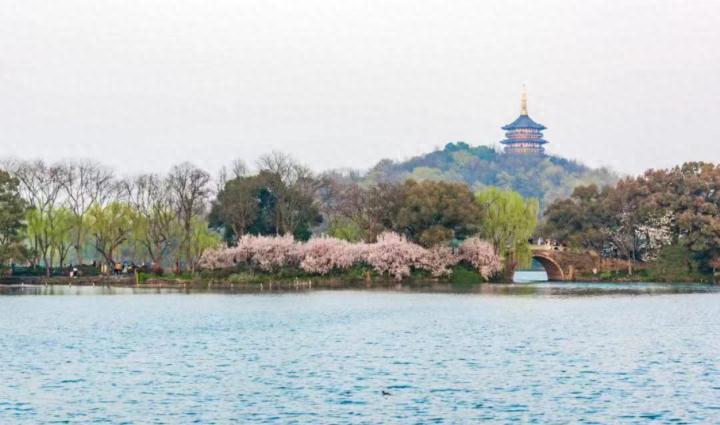

最近的西湖,明显热闹了许多。

当疫情阴霾散去,作为热门旅游地的杭州率先敞开怀抱,免费开放41个A级景区,迎接四面八方的游客。

上升曲线很明显:1-2月,杭州接待游客人次增速达到49.9%,沉寂许久的旅游业看到了复苏的曙光。

不过,复苏不仅仅是免几张门票就能做到。

近日,杭州专门为旅游业的未来发展召开了一场大会,签约了总投资400多亿元的14个文旅项目,还推出了新一轮旅游业高质量发展政策,并聘用了11位文旅名人作为“豪华专家团”……

看得出,这一揽子动作并不是为了短期内把数字拉高,而是要把目标放远。

一如会上杭州市委主要负责人所说:“推动旅游业高质量发展,是风景旅游城市的使命所在、世界一流城市的发展所需、千万市民群众的幸福所系……抓旅游就是抓发展、抓未来。”

杭州旅游如何再出发?目前来看,已经迈出了第一步。

旅游“模范生”的紧迫感

在旅游这件事上,杭州一直是高频热词。

从2002年西湖免费开始,杭州花了20年时间,将整个城市打造成为了一个超级景区,实现了“旅游城市”向“城市旅游”的转变。今年春节,杭州各旅游景区和乡村旅游接待游客量比去年同期增长了566%;刚刚推出的2022年游客满意度榜单,杭州蝉联全国第一。

可身为旅游“模范生”的杭州,最近越来越有紧迫感。

旅游从看景拍照的1.0版本,休闲度假的2.0版本,已经在往赏心悦目、互动体验的3.0版本转变。“现在已经不是‘一半勾留是此湖’的时代了。”早在今年初,就曾有资深业内人士给杭州下过这样的判断。

紧迫感,源自何处?

首先,国内外游客正在被更多的目的地选择和旅游业态所吸引。

比如今年2月,重庆、长沙、西安等地“火热”异常。据多个OTA平台数据,春节期间重庆成为最受国内游客欢迎的地方。除了北上广等一线城市以外,与杭州抢游客的“黑马”也越来越多。

其次,传统的景区景点,已不能满足出游多元化的需求。上海迪士尼、北京环球影城、西安大唐不夜城……更具互动性、体验感的旅游场景,成为新的热门。主打自然景观的杭州,在疫情前就已经感受到了入境游下行的压力:2019年,杭州接待入境游客在110万人次左右,同比增加2%,增幅有所放缓。

再次,本地游客的需求也到了转变爆发的前夜。

疫情加速了旅游市场的快速洗牌。三年来,自驾游、短途游、露营游越来越火热,本质上是更多的浙江本地游客需求发生了变化,他们期待着在一小时交通圈内得到更好的旅游体验,这也对杭州的旅游业态提出了新要求。

疫情之后,不仅是行业本身需要复苏,在全国“拼经济”的关键节点,杭州这个“旅游模范生”怎么做,更显标杆意义。

大会上新发布的《杭州市人民政府关于加快促进旅游业高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)也在为缓解这种紧迫感“自我加压”:“更加凸显旅游业在全市国民经济中的战略性支柱产业地位”“到2025年……旅游业消费带动力和经济贡献度全面提升”。

“近水楼台”的机遇,抓得住吗

今年9月,第19届亚运会将在杭州举行。业内人士判断,这是继2016年的G20峰会后,杭州旅游再次腾飞的“引火线”。

据杭州文旅大数据预测,亚运会期间,杭州将迎来近年来最为密集的游客潮:预计国内游客达1848万至2270万人次,其中过夜游客预计在647万至800万人次。

与这样让人心潮澎湃的愿景相应证的,是在《实施意见》中隐藏的细节:“国际”一词出现33次,“世界”一词出现14次,都是当之无愧的高频词。

换言之,有了亚运会这样“近水楼台”的机遇,但杭州也要有能对标世界一流社会主义现代化国际大都市的旅游业。看亚运,游杭州,是杭州向外界展示自己的机遇窗口,也是对杭州旅游接待能力和服务水平的口碑考验。

那么杭州目前准备得如何?

先来看看“硬件”。

经过几轮的区划调整,杭州已经成为长三角地区陆域面积最大的城市。城市框架的拉开,让杭州坐拥更多的旅游资源,从西湖到三江两岸,旅游业的发展有了更多可以施展拳脚的地方。

交通等基础设施的建设也逐渐完备。新建的杭州西站、萧山国际机场T4航站楼以及不断织密的轨道交通网,将杭州更好地与西部区县市相连,与长三角地区相连,与国内外的游客相连。

再来看一看“软件”。

发达的数字经济、平台企业,可以为旅游业充分赋能。“10秒找空房”“20秒景点入园”“30秒酒店入住”……城市的智慧化,给了游客更便捷的旅游体验。电商、直播、短视频等行业在杭州的兴起,让这座城市自带“网红基因”。

同时,连年位居第一的人才净流入量、越来越现代化的乡村、优质的营商环境,则是旅游发展的“营养剂”。

听起来万事俱备,但从数据上细看,杭州“还差一点点”。

2022年,杭州旅游总收入1297.7亿元,仅恢复到2019年的76.2%。在2022中国城市旅游收入30强榜单中,杭州排名全国第六。除了北上广这三个“老对手”外,成都、重庆亦排名在杭州之前,无论是在拓宽渠道,还是旅游场景、IP的构建上,杭州都还有仰望空间可以期待。

再将眼光放到全球,与日本、韩国、泰国的部分旅游城市相比,杭州作为旅游目的地的国际知名度与软实力也还有差距。

《实施意见》出台后,业内人士的普遍反应是,“干货”多且务实,在打“升级补丁”上,杭州始终很清醒。“这是杭州旅游业一次重要的提质升级、弥补短板的过程。”

杭州需要做对什么?

在今年的全国两会上,中国旅游研究院院长戴斌亮相“委员通道”,向世界发出邀约:“很快亚运会就将在杭州召开,希望世界各国的友人和我们一起来见证活力四射的中国。”

在谈起杭州的旅游“人设”时,以前我们很少会用到“活力四射”这个词。而在戴斌眼中,杭州不仅传承着历史,也代表着未来。

戴斌

作为“豪华专家团”的一员,这次大会上,戴斌对杭州旅游高质量发展提出了三点建议——

第一点,在于确定自己的“旅游形象”。“伦敦是典雅的,巴黎是时尚的,纽约是繁华的,那么杭州要走向世界,我们的特点和标签是什么呢?”他建议,杭州需要进一步梳理和建构。

第二点,聚焦在杭州国际化的推动力上,“还需要大项目的驱动”。

显然,这一点杭州已有默契——大会上,杭州宣布签约14个文旅项目,总投资400多亿元,其中不乏法国狂人国主题乐园这样的国际旅游IP。“我希望这批签约的项目只是第一步。杭州需要类似迪士尼、环球影城这样千亿级的项目和具有全球影响力的大型IP支撑,才能承载这座城市未来的发展使命。”

再次,一个现代旅游城市的发展,如果没有市场主体的驱动,往往就会陷入“无根之水”的困境。

从数据上看,去年杭州文旅企业净增2357家,文旅企业新开数远大于停业数。“但还不够,更多的市场主体,才能产生更强的虹吸效应。”在戴斌看来,杭州要做的,不仅仅是满足现在游客的需求,更重要的是引领游客未来的需求。作为国内旅游城市“模范生”的杭州,应当在引领旅游业发展的思想、商业模式上有所突破。

杭州也正在回应这些期许。

在《实施意见》中,一揽子12项政策同步出炉,杭州将对旅游项目、演艺项目、景区景点、酒店民宿、旅行社、文旅融合新业态等予以“真金白银”的支持。

还有“真情实意”的支持。投资促进、能级提升、消费提振、发展环境优化等九大行动提上日程,为杭州旅游产业赋能。

更重要的是,杭州对目前的自身定位有着理性的自省与思考。

“人们常说,看千年的中国要去西安,看500年的中国要去北京,看100年的中国要去上海,那么杭州该如何定位呢?”大会上,杭州市委主要负责人的一句设问,就是最实在的总结与——

“来杭州,看古今交汇的中国。讲好杭州故事,让世人充分领略上下五千年的古今交汇,全面体现古代中国、现代中国和未来中国的精彩蝶变。”