3月14日早高峰,乘客排队上车,图源澎湃新闻如今,街头涌现许多“DZ”开头的定制公交,为大城市“轨交接驳难”,提供全新的解题思路。

3月14日早高峰,乘客排队上车,图源澎湃新闻如今,街头涌现许多“DZ”开头的定制公交,为大城市“轨交接驳难”,提供全新的解题思路。01

定制公交“奔向”通勤痛点

传统公交“固定线路、定时发车”的模式,在市民出行需求日益多元化、碎片化的今天,显得力不从心。因此在传统城市公交“势微”的情况下,上海公交走了一条新路子——定制公交。事实上,上海探索定制公交的脚步颇早。

2024年1月15日,上海第一条定制公交DZ1号线在浦东启动。

据浦东公交公司业务部经理辛雪强介绍,该线路源于对周浦居住、张江集成创新园工作的白领通勤痛点。

图片来源:上观新闻

轨道交通16号线周浦东站,距离张江集成创新园还有近3公里,骑车冬天冷夏天热,打车成本又高。

定制公交DZ1号线,连接周浦东站与张江集成创新园、全长3.1公里、专为通勤专线应运而生。这一尝试迅速升级,2025年5月8日,上海市定制公交运营服务平台正式上线,标志着定制公交进入"全民参与"新阶段。自平台上线以来,平台已覆盖上海16个行政区的定制公交线路,总线路已突破250条,其中个人线路163条,覆盖通勤、就医、文旅、通学等场景,团体定制线路91条。 图片来源:随申行订阅号作为定制公交的主力应用场景之一,通勤专线有效缓解了产业园区与居住区之间的交通瓶颈。例如,为切实解决新江湾城湾谷科技园区早晚高峰时段职工通勤,有效衔接轨道交通3号线、10号线、18号线的接驳服务。

图片来源:随申行订阅号作为定制公交的主力应用场景之一,通勤专线有效缓解了产业园区与居住区之间的交通瓶颈。例如,为切实解决新江湾城湾谷科技园区早晚高峰时段职工通勤,有效衔接轨道交通3号线、10号线、18号线的接驳服务。

(点击查看大图)巴士一公司联合湾谷科技园区充分调研,于6月26日正式开通定制公交专线DZ109、DZ110、DZ111。根据上海杨浦发布的数据,较原有出行方式节省近50%的时间。需求不仅存在于工作地与地铁站之间,居住地与地铁站的接驳同样旺盛。依托“随申行”平台数据显示,上线首月客流量前两位均为通勤线路。

(点击查看大图)巴士一公司联合湾谷科技园区充分调研,于6月26日正式开通定制公交专线DZ109、DZ110、DZ111。根据上海杨浦发布的数据,较原有出行方式节省近50%的时间。需求不仅存在于工作地与地铁站之间,居住地与地铁站的接驳同样旺盛。依托“随申行”平台数据显示,上线首月客流量前两位均为通勤线路。 图片来源:随申行订阅号其中DZ501早高峰班线是宝山区推出的首条定制班线。红林路沿线分布着多个大型社区,晚高峰时段地铁出站客流集中,仅靠原有公交线路难以满足需求。区交通委联合巴士五公司通过实地调研和客流分析,在早高峰班次成功运营后,及时增开晚高峰班次,有效满足了激增的接驳需求。

图片来源:随申行订阅号其中DZ501早高峰班线是宝山区推出的首条定制班线。红林路沿线分布着多个大型社区,晚高峰时段地铁出站客流集中,仅靠原有公交线路难以满足需求。区交通委联合巴士五公司通过实地调研和客流分析,在早高峰班次成功运营后,及时增开晚高峰班次,有效满足了激增的接驳需求。 图片源于网络然而,定制公交的需求远不止于此。随申行平台运营首月即收到近1.3万条定制申请,日均约500条,其中通勤轨交接驳需求占比超30%(4500余条)。

图片源于网络然而,定制公交的需求远不止于此。随申行平台运营首月即收到近1.3万条定制申请,日均约500条,其中通勤轨交接驳需求占比超30%(4500余条)。 图片来源:随申行订阅号这些楼盘的通勤主要问题在于步行距离过长,进而导致通勤时间较长。例如,柏悦翔湾距离马陆站步行距离分别约为2公里,步行需要30分钟,这超出了大多数人愿意步行的范围。或者和DZ501一样虽然原有公交不足早高峰通勤需求,比如宝华·帝华园,它距离航头站的公交接驳间隔长达20 - 30分钟,早高峰时更是如此,这无疑增加了居民的通勤负担。在这种背景下,定制公交应运而生,为上海从住区到地铁站的通勤问题提供了新的解决方案。这些强烈的接驳需求,在上海的空间版图上呈现出怎样的分布特征?02

图片来源:随申行订阅号这些楼盘的通勤主要问题在于步行距离过长,进而导致通勤时间较长。例如,柏悦翔湾距离马陆站步行距离分别约为2公里,步行需要30分钟,这超出了大多数人愿意步行的范围。或者和DZ501一样虽然原有公交不足早高峰通勤需求,比如宝华·帝华园,它距离航头站的公交接驳间隔长达20 - 30分钟,早高峰时更是如此,这无疑增加了居民的通勤负担。在这种背景下,定制公交应运而生,为上海从住区到地铁站的通勤问题提供了新的解决方案。这些强烈的接驳需求,在上海的空间版图上呈现出怎样的分布特征?02

上海“非地铁房”的空间版图

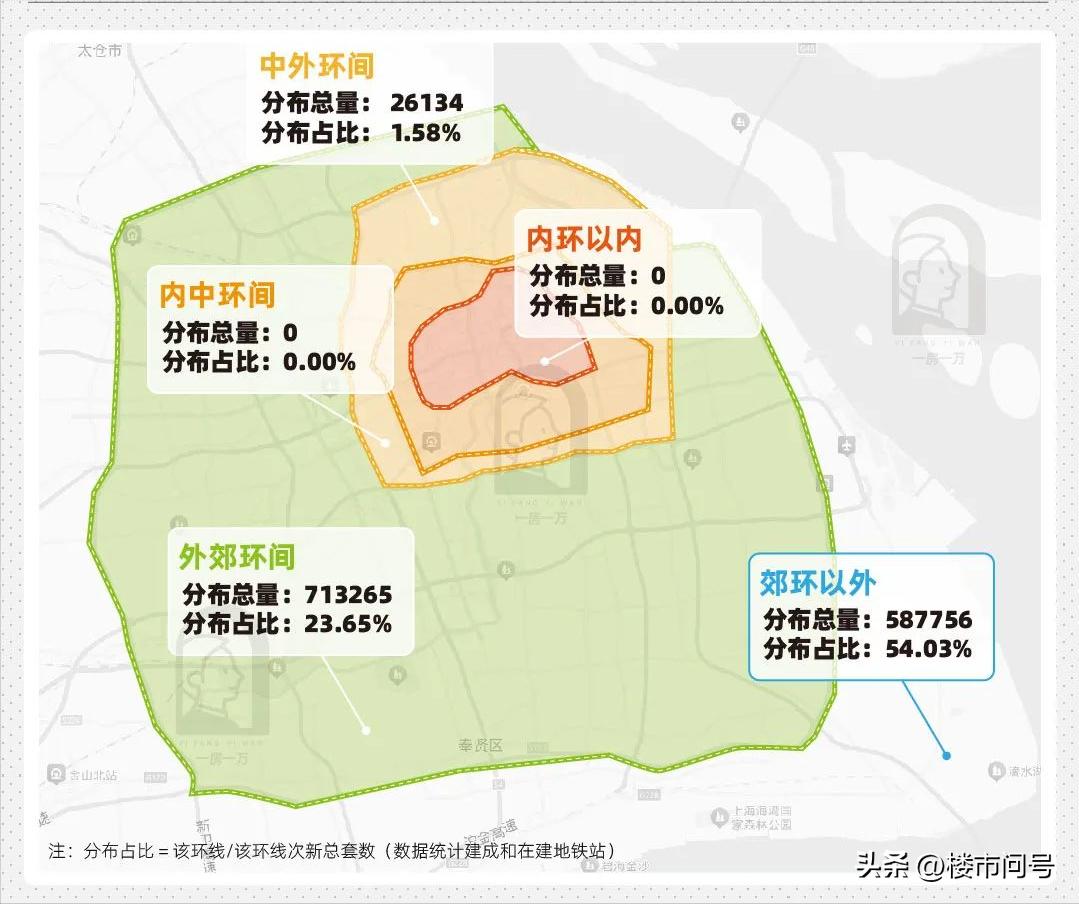

要理解定制公交兴起,需要深入上海城市空间中那些被轨道交通“遗忘的角落”——即距离地铁站2公里以上的“非地铁房”分布格局。 上海边缘区域——轨交拓展区上海离地铁站2公里以上的“非地铁房”的分布呈现鲜明的“核心-边缘”梯度分化。外环内近乎全域覆盖,黄浦、徐汇、静安等区,得益于高密度路网和早期轨交建设,非地铁房数量及占比均为0。郊环以外区域非地铁房数量最多,占比高达54.03%,成为离地铁站2公里以上的“非地铁房”的主要集聚区。

上海边缘区域——轨交拓展区上海离地铁站2公里以上的“非地铁房”的分布呈现鲜明的“核心-边缘”梯度分化。外环内近乎全域覆盖,黄浦、徐汇、静安等区,得益于高密度路网和早期轨交建设,非地铁房数量及占比均为0。郊环以外区域非地铁房数量最多,占比高达54.03%,成为离地铁站2公里以上的“非地铁房”的主要集聚区。 从行政区划角度看,金山和崇明是"重灾区",占比分别达到73.93%和83.14%。金山全区绝大部分板块远离轨交网络。居民出行高度依赖金山铁路(小火车)、长途巴士和私家车,跨区通勤时间长、成本高。而崇明作为生态岛,占比最高达到83.14%(包含在建的站点)。目前尚无任何轨交线路建成(依赖在建的崇明线),居民出行主要依靠申崇线巴士和轮渡。

从行政区划角度看,金山和崇明是"重灾区",占比分别达到73.93%和83.14%。金山全区绝大部分板块远离轨交网络。居民出行高度依赖金山铁路(小火车)、长途巴士和私家车,跨区通勤时间长、成本高。而崇明作为生态岛,占比最高达到83.14%(包含在建的站点)。目前尚无任何轨交线路建成(依赖在建的崇明线),居民出行主要依靠申崇线巴士和轮渡。 两区属于典型的“轨交拓展区”,其问题根源在于轨交基础设施的长期缺位,而非站点与社区的局部脱节。

两区属于典型的“轨交拓展区”,其问题根源在于轨交基础设施的长期缺位,而非站点与社区的局部脱节。 宝山——北上海大居的接驳痛点样本值得注意的是,松江、宝山、嘉定等近郊区虽然有地铁,但同样拥有大量的距离地铁站2公里以外的住宅。将视角下探至板块层面,其成因便不难发现。以宝山为例,作为连接中心城区与江苏的重要门户,宝山承载了大量市区外溢人口和新上海人。

宝山——北上海大居的接驳痛点样本值得注意的是,松江、宝山、嘉定等近郊区虽然有地铁,但同样拥有大量的距离地铁站2公里以外的住宅。将视角下探至板块层面,其成因便不难发现。以宝山为例,作为连接中心城区与江苏的重要门户,宝山承载了大量市区外溢人口和新上海人。 然而,目前区内部分板块仍缺乏地铁覆盖。罗泾板块全域暂无地铁覆盖,居民出行主要依靠陈行公路等地面公交干线及自驾。顾村板块形成成熟居住区,但北部靠近罗店、月浦远离7号线顾村公园站/刘行站。定制公交可以需填补“顾村北-地铁站”的空白。而上大板、 大华、共康泗塘、南大、淞南高境板块,得益于7号线、1号线、15号线(南大)的密集设站和成熟开发,轨交便利性极高,是宝山内部通勤舒适区的代表。

然而,目前区内部分板块仍缺乏地铁覆盖。罗泾板块全域暂无地铁覆盖,居民出行主要依靠陈行公路等地面公交干线及自驾。顾村板块形成成熟居住区,但北部靠近罗店、月浦远离7号线顾村公园站/刘行站。定制公交可以需填补“顾村北-地铁站”的空白。而上大板、 大华、共康泗塘、南大、淞南高境板块,得益于7号线、1号线、15号线(南大)的密集设站和成熟开发,轨交便利性极高,是宝山内部通勤舒适区的代表。 新城成为快速发展中的“夹心层”五大新城,是当前上海人口导入和城市扩张的主阵地。虽然已有轨交线路覆盖,但新城规划面积广阔,单一轨交线路难以实现全域高效覆盖,通勤问题依然突出且内部差异显著。除去没有地铁的板块,距离地铁2公里以外的次新房套数top10,五大新城中有4个都榜上有名。

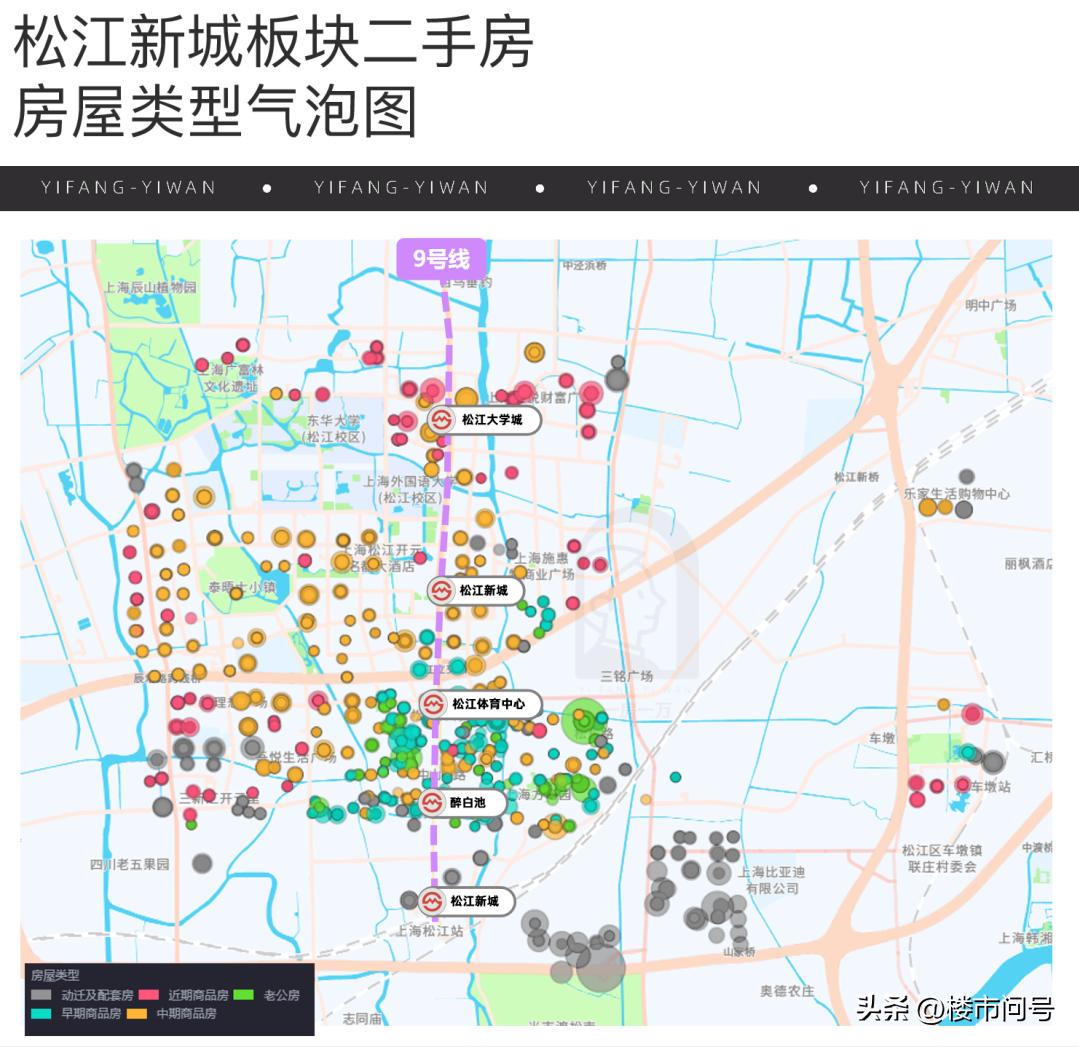

新城成为快速发展中的“夹心层”五大新城,是当前上海人口导入和城市扩张的主阵地。虽然已有轨交线路覆盖,但新城规划面积广阔,单一轨交线路难以实现全域高效覆盖,通勤问题依然突出且内部差异显著。除去没有地铁的板块,距离地铁2公里以外的次新房套数top10,五大新城中有4个都榜上有名。 其中松江新城不仅是套数上排名靠前,距离地铁2公里以外的次新房占比也高达53.90%。2000年初在那个没有五大新城规划,松江新城就早早开始开发。与之配合的是上海第一条通往郊区的轨交9号线,也在2007年12月年底率先奔赴松江。

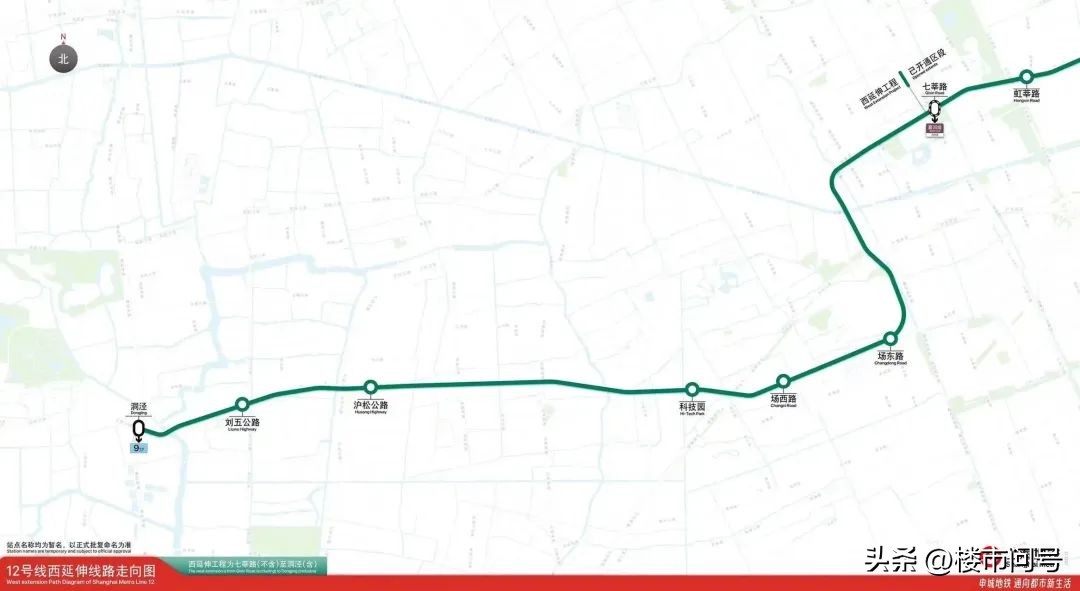

其中松江新城不仅是套数上排名靠前,距离地铁2公里以外的次新房占比也高达53.90%。2000年初在那个没有五大新城规划,松江新城就早早开始开发。与之配合的是上海第一条通往郊区的轨交9号线,也在2007年12月年底率先奔赴松江。 作为郊区为数不多拥有地铁的区域,松江也承接了大量市区导入而来的人口,包括改善的、动迁的、养老的。9号线纵贯松江新城新城,未能将松江东西两大产业区(东区和西区)连接起来,本地许多居民出行仍然不便。2022年底,松江终于迎来了第二条轨交:成功争取到了12号线的西延伸!

作为郊区为数不多拥有地铁的区域,松江也承接了大量市区导入而来的人口,包括改善的、动迁的、养老的。9号线纵贯松江新城新城,未能将松江东西两大产业区(东区和西区)连接起来,本地许多居民出行仍然不便。2022年底,松江终于迎来了第二条轨交:成功争取到了12号线的西延伸! 但对于松江新城来说,能级有限,助力不大,松江新城现在依然很多地方都是轨交盲区。内部存在大量“有房无站”的,“最后一两公里”的问题突出,是定制公交需求最迫切的区域之一。嘉定新城住房和的发展就相对比较均衡,新城核心区(远香湖周边)开发与11号线站点设置紧密结合,形成了较高密度的TOD社区。

但对于松江新城来说,能级有限,助力不大,松江新城现在依然很多地方都是轨交盲区。内部存在大量“有房无站”的,“最后一两公里”的问题突出,是定制公交需求最迫切的区域之一。嘉定新城住房和的发展就相对比较均衡,新城核心区(远香湖周边)开发与11号线站点设置紧密结合,形成了较高密度的TOD社区。 奉贤新城和南汇新城,但同样存在特定区域的接驳需求。且因其新城尺度巨大,内部微循环需求持续增长,从长远角度看奉贤新城和南汇新城将率先坐拥三条线,将改善内部通勤。定制公交虽能缓解当下痛点,但长远来看,需要建立"短接驳+长规划"的组合才是最好的。定制公交虽然不是通勤的万能解药,却以实实在在的“双向奔赴”,为超大城市证明,在速度与效率之外,每个奔波的灵魂,其通勤的每一分钟,都值得被认真对待。

奉贤新城和南汇新城,但同样存在特定区域的接驳需求。且因其新城尺度巨大,内部微循环需求持续增长,从长远角度看奉贤新城和南汇新城将率先坐拥三条线,将改善内部通勤。定制公交虽能缓解当下痛点,但长远来看,需要建立"短接驳+长规划"的组合才是最好的。定制公交虽然不是通勤的万能解药,却以实实在在的“双向奔赴”,为超大城市证明,在速度与效率之外,每个奔波的灵魂,其通勤的每一分钟,都值得被认真对待。 本号发布的原创数据、图表、文章等信息的版权由公众号运营公司独立所有,并受法律保护。转载必须注明出处,否则构成侵权,我司有权依法追究侵权方的法律责任。

本号发布的原创数据、图表、文章等信息的版权由公众号运营公司独立所有,并受法律保护。转载必须注明出处,否则构成侵权,我司有权依法追究侵权方的法律责任。