三年级是小学的“分水岭”,你家孩子有没有遇到这样的情况?

一二年级时,字词默写、简单计算还能应付,可三年级一开学,语文阅读理解总答不到点上,数学应用题绕得孩子直挠头,英语单词记了早上忘晚上,老师找你谈话的次数越来越多,你急得把育儿书翻烂,逼孩子熬夜做题,可他反而更抵触学习——“我已经很努力了,为什么还是不会?”

其实,不是孩子变笨了,是三年级的学习要求“换了赛道”。

一二年级考的是“记忆型能力”,只要死记硬背就能拿分;可三年级开始,考的是“思维型能力”——需要把知识点串起来,用逻辑解决问题。就像搭积木,以前是拼单个零件,现在要搭成一座房子,得知道哪块该放在哪,怎么连才稳。很多孩子卡在这一步,不是因为不用功,是没学会“怎么想”。

我有个朋友,孩子小杰一二年级成绩平平,三年级却逆袭成了全班第一,秘诀就藏在“每天一张图”里。

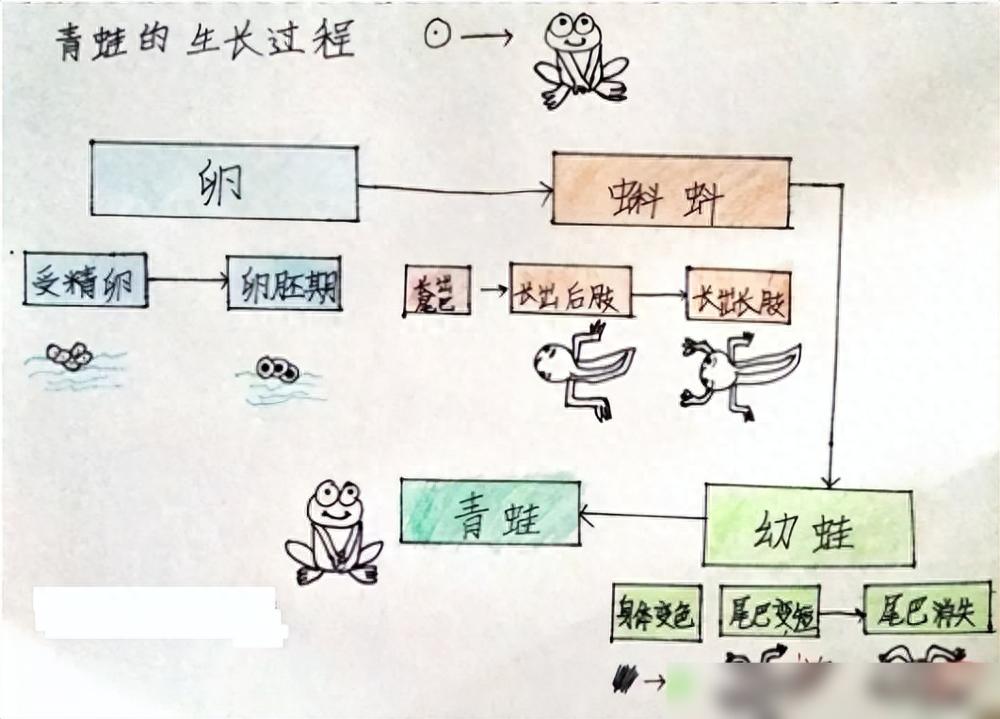

小杰妈是外企高管,以前总逼孩子背课文、做习题,可孩子越学越懵。后来老师提醒她:“孩子不是记不住,是知识点没连成线。”她想起自己工作中用的思维导图,试着让孩子每天放学画一张——语文把《秋天的雨》分成“颜色”“气味”“声音”三个分支,每个分支写对应的句子;数学把“锯木头”问题画成树状图,锯1次分2段,锯2次分3段,一目了然;英语把小故事分解成“起床”“上学”“回家”三个场景,每个场景画个小漫画,旁边写关键词。

刚开始孩子画得乱,可坚持2个月后,奇迹发生了:小杰背课文时,脑子里像放电影,顺着“颜色”分支就能想起“红红的枫叶像邮票”;做数学题时,先画个图理清逻辑,再也不会漏步骤;英语小故事背得滚瓜烂熟,因为他记住了“起床”场景的漫画,就能顺出下一句。

你可能会问:“思维导图真的有用?会不会太复杂?”

其实,孩子的思维导图不用像成人那样规范,只要能帮他理清思路就行。比如:

· 语文背古诗,画棵柳树代表《咏柳》,分支写“碧玉(颜色)”“妆成(形状)”“丝绦(枝条)”,孩子看着图就能回忆起诗句,比死记好10倍;

· 数学学乘法,画个表格,左边写“乘数”,右边写“例子”(比如3×5=15,代表3个5相加),孩子能直观理解乘法的意义;

· 英语记单词,把“水果”分成“苹果”“香蕉”“橘子”,每个单词旁边画个小水果,孩子记的时候会把“apple”和“苹果”的图像连起来,不容易忘。

关键是要“让孩子自己动手”。

有的家长怕孩子画得不好,代替孩子画,结果孩子根本没动脑;有的家长逼孩子画得完美,孩子反而讨厌。其实,孩子画的过程,就是“梳理思路”的过程——他得想“今天学了什么?”“这些知识点有什么关系?”,哪怕画得歪歪扭扭,也是他自己的思考成果。

还有一点很重要:鼓励比批评管用100倍。

小杰刚开始画的时候,把“锯木头”的段数画错了,妈妈没骂他,反而说:“你看,锯1次分2段,锯2次分3段,是不是差1?你画的时候注意到了吗?”孩子听了,反而主动去改。后来小杰考了全班第一,妈妈说:“你看,你每天画的图没白画,这就是你的努力成果!”孩子笑着说:“我现在觉得学习很有意思,像搭积木一样。”

如果你家孩子也在三年级“卡壳”,不妨试试这3步:

1. 从10分钟开始:每天放学让孩子画一张当天的知识点图,选他最擅长的科目,比如语文的生字、数学的公式,不要贪多;

2. 用孩子能看懂的工具:可以买一套《小学生一看就会的思维导图》,里面用漫画教孩子画树状图、括号图,孩子容易接受;

3. 夸他“努力的过程”:比如“你今天把《秋天的雨》的分支理得真清楚,比昨天进步了”“你画的乘法表格,我都看懂了,真厉害”,让孩子感受到“我能行”。

三年级不是“坎”,是“拐点”。

那些逆袭的孩子,不是突然变聪明了,是学会了“怎么想”。思维导图不是“神器”,但它能帮孩子把散落的知识点串成线,养成“思考的习惯”——这才是孩子一辈子的竞争力。

今晚就和孩子一起画一张图吧,哪怕只是画个简单的树状图,也会是孩子进步的开始。