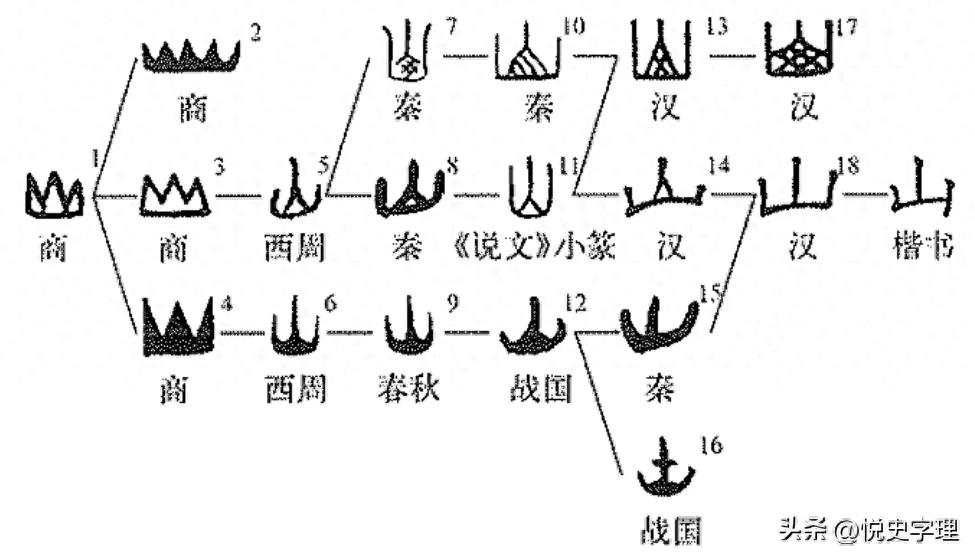

“山”象形字

甲骨文的“山”字由三个高耸的山峰组成,中间主峰挺拔突出,两侧山峰相对略低,呈左右对称之势,精准勾勒出山脉连绵起伏的形态。金文的“山”字继承了甲骨文的象形特征,线条更粗壮、厚重,结构更稳定。篆文阶段,“山”字线条进一步规整、圆润,笔画粗细更均匀,结构更严谨,但象形意味有所减弱。隶书之后,“山”字逐渐失去了峰岭形象,演变成如今的写法。

从甲骨文到现代汉字,“山”字始终围绕着山峰、山脉的形象,其造字本义为名词,指起伏叠嶂的峰岭,是地面上由土石构成的隆起部分。

《说文解字》中记载“山,宣也。宣气散,生万物,有石而高。象形。”体现了古人对山与自然万物关系的深刻理解,认为山是天地间气息流通的通道,能散发灵气滋养万物,蕴含着对山的敬畏和感恩之情。

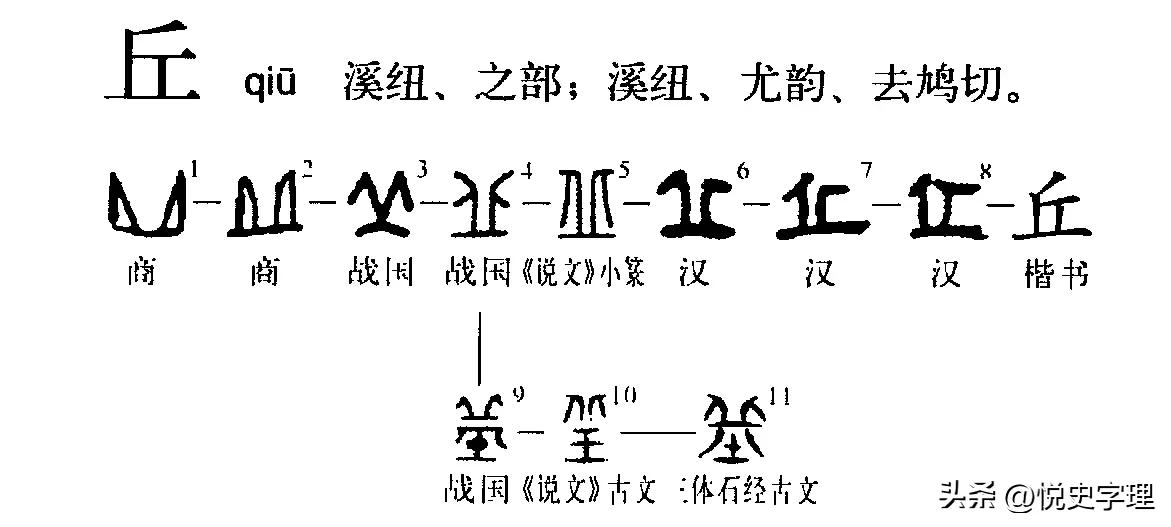

“丘”象形字

“丘”字初文见于商代甲骨文,像地面上并立两个小土峰,直观展现了小土山的形态。金文阶段,原像小土山的部分讹成“北”形,小篆沿袭了这一写法。隶书、楷书则在小篆的基础上进一步演变,形成了如今的“丘”字。

《说文》记载:“丘,土之高也,非人所为也。”其造字本义为自然形成的小土山,如《商君书·徕民》中“陵孤丘隰”的“丘”就是用其本义。

因坟墓常堆土成丘状,故“丘”引申指坟墓。又因小土山是聚积泥土形成的,所以引申为“聚”,如“九丘”就是集中记录九州风物之书。小土山是一座一座的,因此“丘”又引申为古代划分田地、区域的单位,进而引申作量词,用于表示用田塍隔开的水田,如“一丘十亩大的小田”。

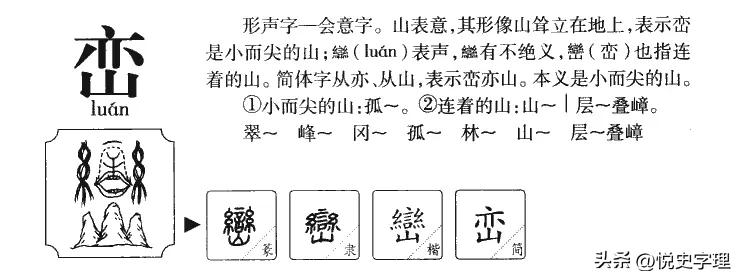

“峦”字

- 金文:由“山”和“联”的省略部分组成,表示山与山相连。

- 篆文:用“峦”代替金文字形中的“联”,线条更加规整、对称。

- 隶书、楷书:隶化后楷书将篆文字形中的部分笔画进行了简化和变形,《汉字简化方案》中的简体楷书“峦”,依据类推简化规则,将正体楷书字形中的“巒”简化成“峦”。

造字本义“峦”是形意字,从山,羉(luán)声,本义指小而尖的山。如《说文》中提到“峦,山小而锐者”。

泛指山:如“山峦起伏”“峰峦叠嶂”等词语,不仅表示小而尖的山,也可用来形容连绵不断的山脉。“峦”常与其他字组合,如“重峦”“层峦”等,突出山的重叠、层叠的特点,描绘出山势的雄伟壮观和连绵不绝。

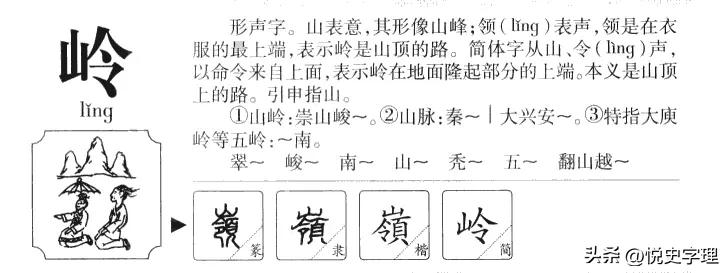

“岭”是形音兼音意字。

篆文写作“嶺”,从山,領声,“領”也兼表领起意。《说文解字》新附:“嶺,山道也。从山,領声”。其本义为山之肩岭可通道路者,后引申为顶上有路可通行的山,也泛指山峰,还可指相连的山脉等。

含有“岭”字的著名诗句有很多,如苏轼《题西林壁》中的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。又如祖咏《终南望余雪》中的“终南阴岭秀,积雪浮云端”,以及韩愈《山石》中的“夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉”等。

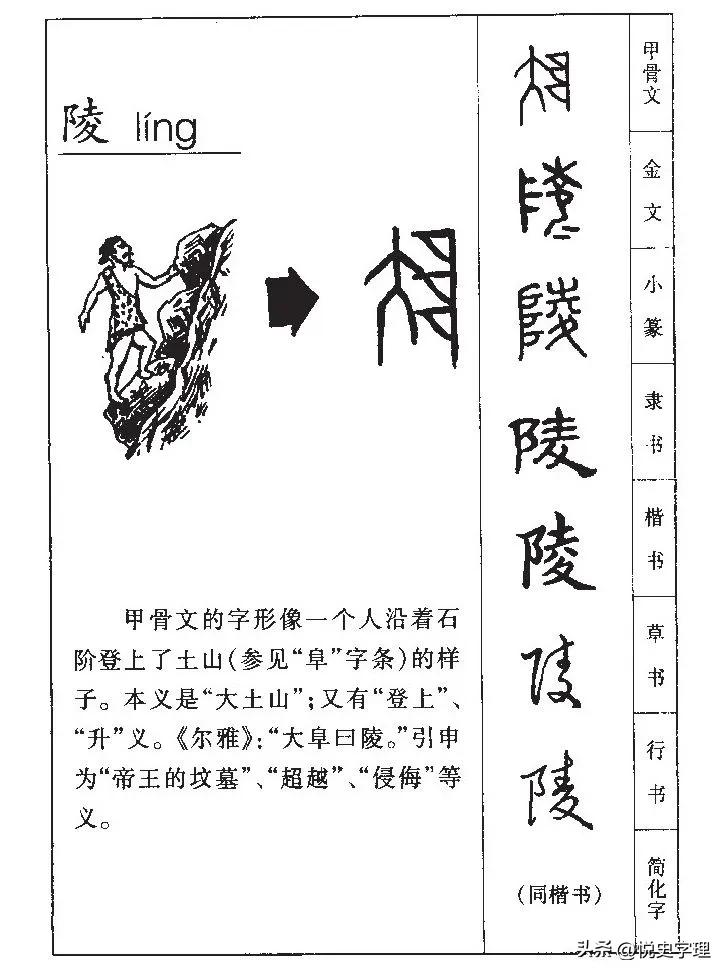

“陵”字

- 甲骨文:由“阜”“大”“止”组成,“阜”表示盘山石阶,“大”是跨步登山的人,“止”代表前行,合起来表示沿石阶登山。

- 金文:在甲骨文基础上有所变形,但仍保留了部分象形特征。

- 篆文:综合了甲骨文字形与金文字形,线条更加规整、圆润。

- 隶书:将篆文字形中的“阜”写成“左耳旁”,并误将篆文字形中的部分笔画进行了改变,逐渐失去了象形意味,更具笔画化。

- 楷书:沿袭隶书字形,形成了现代使用的“陵”字。

“陵”的本义是动词,指拾阶而上,登上高山。后引申为名词“大土山”,《说文·阜部》中提到“陵,大阜也”,《诗经·小雅·天保》中“如冈如陵”的“陵”也是指大土山。

因坟墓常建成大土山的形状,且帝王希望通过高大的陵墓彰显地位和威严,实现灵魂升天,所以“陵”引申为帝王或诸侯的坟墓,如“十三陵”“乾陵”等。也表示欺侮、侵犯:由登上、凌驾的意思进一步引申为欺压。

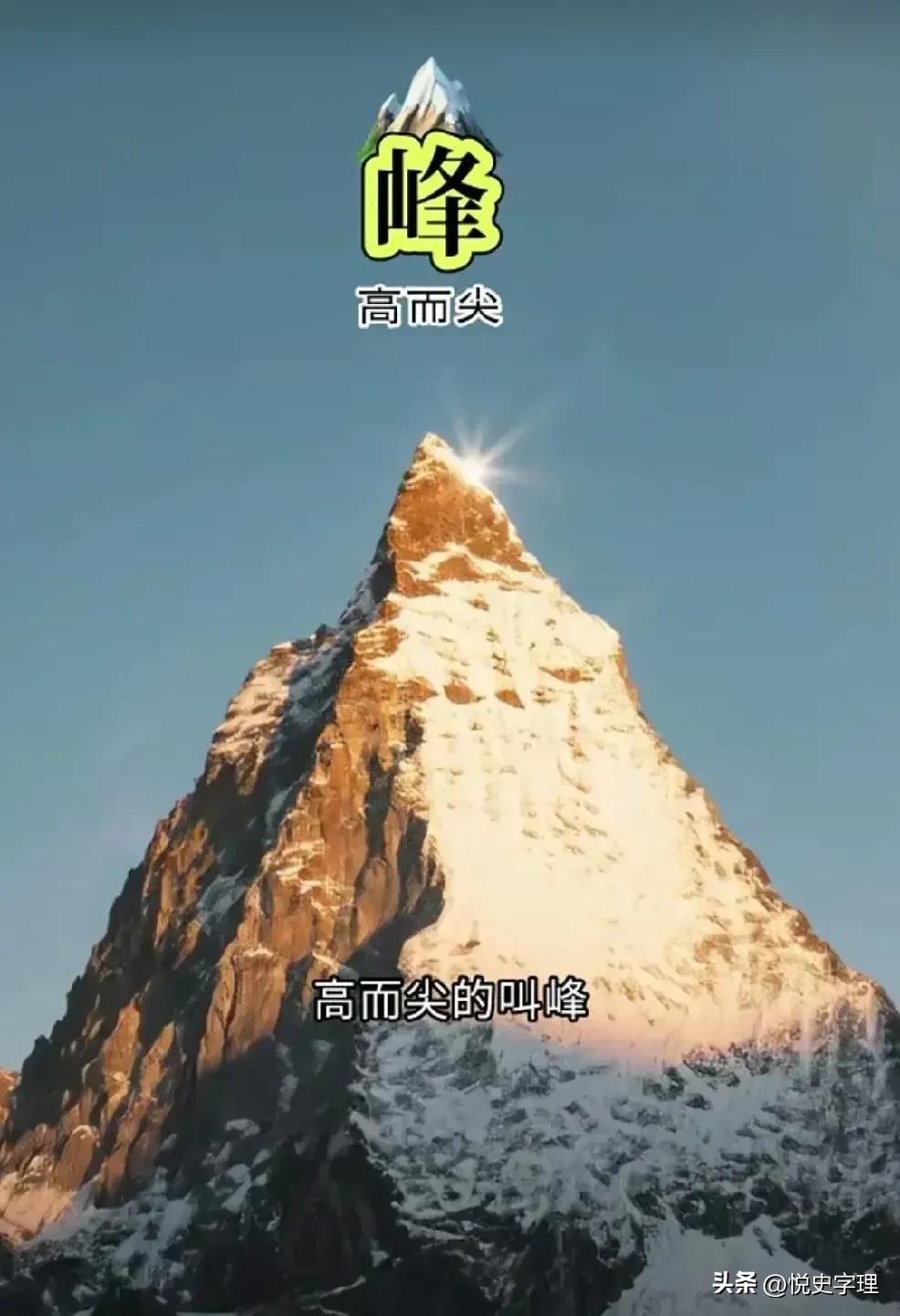

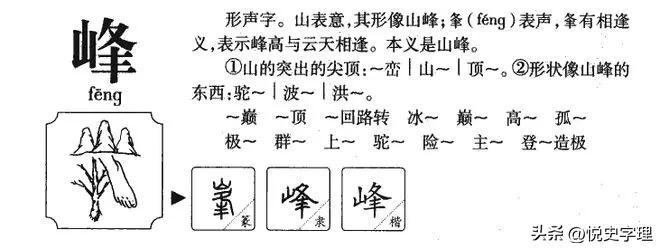

“峰”是形音字,从山,夆声。

篆书中“峰”字将山部写在上方,强调山突出的尖顶,后逐渐演变为左右结构,左边是“山”,表示与山相关,右边是“夆”,既表音也表意。历经隶书、楷书等字体演变,最终形成如今的写法。

《说文解字》中提到“峯,山耑也”,“峰”的本义是指山的顶端,即高而尖的山头,如“顶峰”“高峰”等。后来引申指像山峰的事物,如“驼峰”“浪峰”等;也可指最高点、顶点,如“洪峰”“登峰造极”;还可作量词,用于计算骆驼,如“两峰骆驼”。

飞来峰上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。——王安石《登飞来峰》

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。——苏轼《题西林壁》

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。——李白《蜀道难》

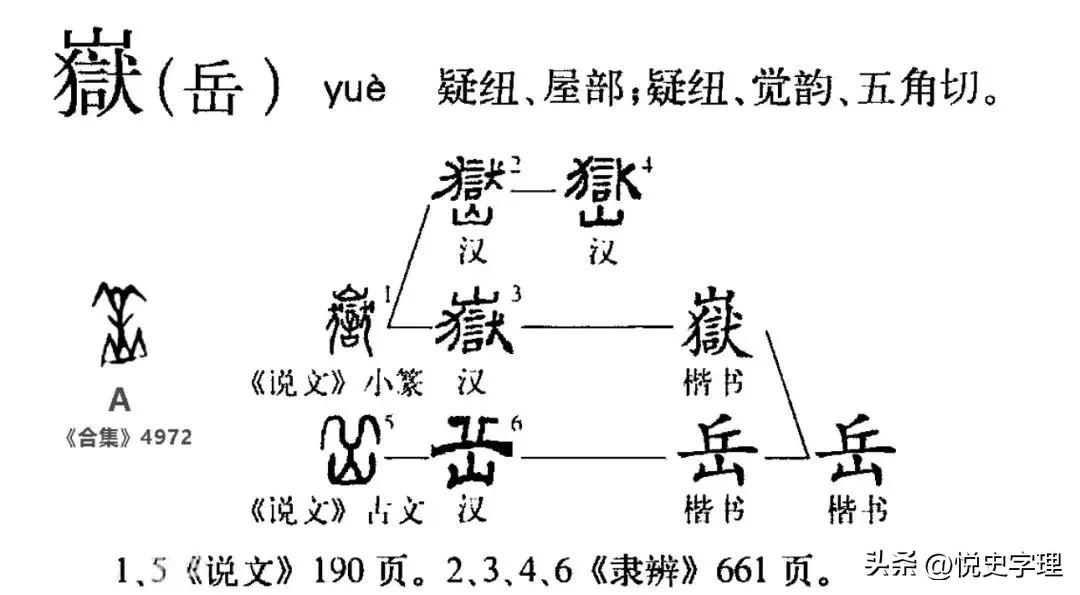

“岳”字象形字

甲骨文:像上下多层山岳连绵起伏的样子,下面是一座山,上面是两座相连的山脉,形象地展现出“山岳层峦叠嶂”的形态。

- 小篆:一种字形承接甲骨文,另外又出现了“嶽”字,变成了“从山,从獄得声”。

- 隶书:“嶽”“岳”两种字形的写法都有,结构基本沿袭小篆,但笔画开始变得更加规整、平直。

- 楷书:“嶽”字在古籍中大量运用,成为正体,“岳”则变成古文。后来,《第一批异体字整理表》以“岳”为正体字,“嶽”字被作为异体淘汰。

本义指高大的山。殷商时代,岳字泛指大山,甲骨刻辞中多有对高山神灵进行祭祀的记载。

到了周代,岳字所指范围开始缩小,逐渐成为“五岳”的专称,即东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山。因泰山有丈人峰,习惯上称妻子的父亲为丈人,又称丈人为泰山,泰山又为五岳之长,于是在“丈人”前加“岳”字,去掉后面的“人”字,宋时称为“岳丈”,明代又把“岳公”改称为“岳父”,妻子的母亲则称为“岳母”。

- 上古官名:主四方之祭,为诸侯之长,后来也用“岳”泛称一方诸侯或封疆大吏。

- 指岳山:即古琴琴额用以架弦的横木,也称为“岳山”。

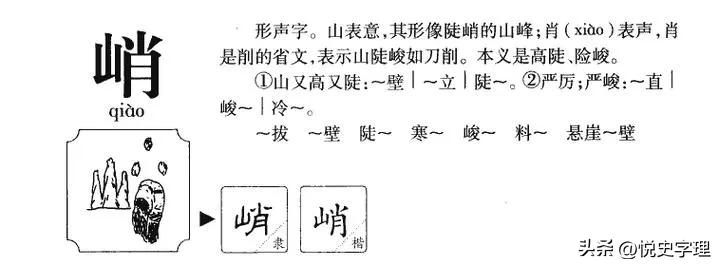

“峭”字

“峭”是形意字,从山,肖声。篆文写作“陗”(或“峭”),左边“阜”(山陵)表示与山势相关,右边“肖”表音,同时“肖”有“相似、像”之意,引申为“陡峭如削”。

- 本义:指山勢高峻陡直,如刀削般险峻。《说文解字》释为:“陗,陵也。从阜,肖声。”段玉裁注:“陵者,大阜也。陗谓大阜之陡峻者。”

文化内涵

1. 形容山势险峻:如“峭壁”“陡峭”,也泛指物体陡直。

2. 比喻性格刚直、严峻:如“峭直”“峭峻”,形容人作风严谨或性情刚正。

3. 指文笔犀利、立意奇险:如“笔锋峭拔”,用于评价文章风格刚劲有力。

- 李白《蜀道难》:“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。”

(以“绝壁”呼应“峭”的险峻,描绘蜀道山峰高耸、崖壁陡峭的惊险之景。)

- 王维《过香积寺》:“古木无人径,深山何处钟。泉声咽危石,日色冷青松。”

(“危石”暗含陡峭之意,以泉声、日色烘托深山峭壁的幽冷意境。)

- 陆游《书愤》:“早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”

(虽未直写“峭”,但“气如山”可引申为山势峭拔,暗喻抗金之志如峭壁般坚定。)

“峭”字以山形喻险峻,既刻画自然地貌的陡峭,也延伸至人物品格与文学风格的刚劲,在古诗中常与“绝壁”“危石”等意象呼应,形成雄浑苍凉的审美意境。

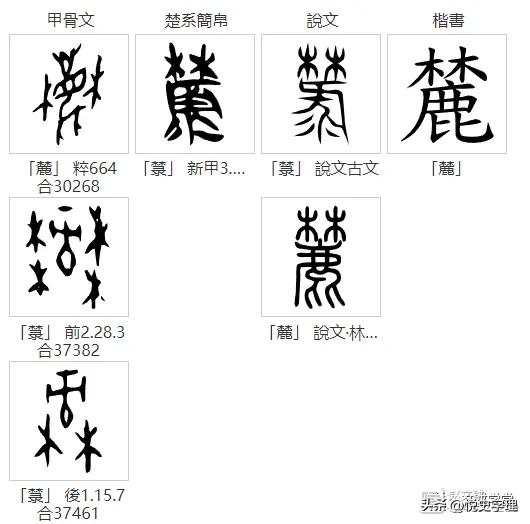

“麓”字

“麓”是形意兼音意字,甲骨文写作“林+鹿”(或“鹿+林”),金文、篆文定型为“从林,鹿声”,隶书、楷书沿用至今。“林”表示树林,“鹿”既表音,也暗示鹿群多栖息于山脚林间。

- 本义:指山脚、山脚下的树林。《说文解字》释为:“麓,林属于山为麓。从林,鹿声。”段玉裁注:“山足大林曰麓。”即山与林相接的地带。

文化内涵与引申义

1. 特指山脚:如“山麓”(山脚下的区域),也泛指山与平地相接处。

2. 古代指管理山林苑囿的官职:《周礼·地官》中“林衡”“麓人”均为掌管山林的官员,“麓”由此引申为官职代称。

3. 文学中常与自然意象呼应:多用来描绘山脚下的生态环境,如林木、溪流等,营造清幽意境。

- 杜甫《望岳》:“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。”

(虽未直写“麓”,但“齐鲁青未了”暗指泰山山麓绵延,绿意盎然。)

- 陆游《游山西村》:“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

(“山重水复”隐含山麓迂回的地形,与“麓”的地理特征呼应。)

- 梅尧臣《鲁山山行》:“适与野情惬,千山高复低。好峰随处改,幽径独行迷。霜落熊升树,林空鹿饮溪。”

(“林空鹿饮溪”描绘山麓林间的野趣,暗含“麓”的自然场景。)

“麓”字以“林+鹿”的构形,直观体现了山脚林麓的生态特征,既指自然地理中的山脚地带,也在文化语境中承载了山林管理、田园意象等内涵,古诗中常以含蓄笔触勾勒其静谧、生机的特质。

“峡”字的

“峡”是形意字,篆文写作“峽”,从山,夾声。“夾”(古同“夹”)既表音,也含“夹峙”之意,指两山夹水的地形。隶书、楷书简化为“峡”,左边“山”强调与山体相关,右边“夹”突出两侧夹持的特征。

- 本义:指两山夹水的谷地,或水流湍急的峡谷。《说文解字》释为:“峽,两山夹水也。从山,夾声。”如长江三峡、瞿塘峡等,均以险峻的两山夹水地貌得名。

文化内涵

1. 泛指两山之间的水道或峡谷:如“峡谷”“峡口”,也可指两山夹峙的地形,如“巫峡”“西陵峡”。

2. 比喻险要的关隘或通道:因峡谷多为交通要冲,故引申为“险要之地”,如“峡路”“峡门”。

3. 文学中常象征壮阔或险峻的自然景观:多与“江”“水”“峰”等意象搭配,营造雄浑或幽邃的意境。

- 郦道元《三峡》(节选自《水经注》):“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。”

(直接以“三峡”为名,描绘峡谷两岸山峰夹峙、遮天蔽日的险峻之景。)

- 杜甫《秋兴八首·其一》:“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。”

(“巫峡”点明地点,以“萧森”形容峡谷秋意肃杀,江水与风云交织,意境壮阔。)

- 李白《早发白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

(“两岸猿声”暗指三峡峡谷的幽深,轻舟穿峡而过,凸显水流湍急与地形险峻。)

“峡”字以“山夹水”的构形,精准概括了峡谷地貌的核心特征,在文学中既是具体地理名称(如三峡),也是壮阔自然景观的象征。古诗中常通过“峡”的险峻、幽深,烘托天地苍茫之感,或借舟行峡间的动态,传递时光与空间的张力。

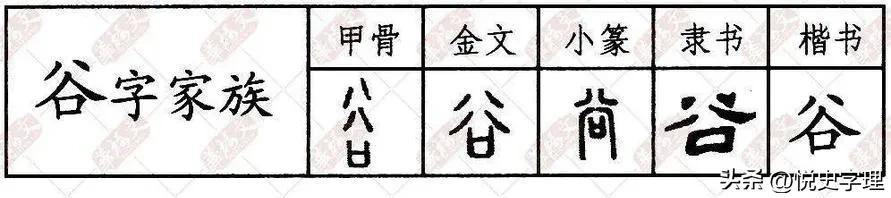

“谷”字的字形演变

- 甲骨文:上部两个“八”字重叠,像水流的形状,下面的“口”表示谷口,形象地展现出山谷内有水流流出的样子。

- 金文:与甲骨文相似,线条更粗,延续了甲骨文的象形特征。

- 小篆:字形沿袭甲骨文,但下面的八字有所变形,线条更加规整、圆润,开始走向规范化和符号化。

- 隶书:将篆文字形中方折的笔画变得更加平直,字形方正,逐渐失去象形意味。

- 楷书:笔画更加规整,与现代汉字的写法基本一致。

“谷”是音意字,《说文》中提到“谷,泉出通川为谷”,可见其本义是指两山之间狭长而有出口的地带或水道,通常有水流经。

文化内涵: 比喻困境:因为山谷往往是狭窄的,进出不易,所以引申为比喻“困境”之意,如“进退维谷”。

- 指粮食作物:在汉字简化过程中,“穀”字被简化为“谷”,所以“谷”也表示粮食作物的统称,如“五谷丰登”“谷粒”“谷穗”等。

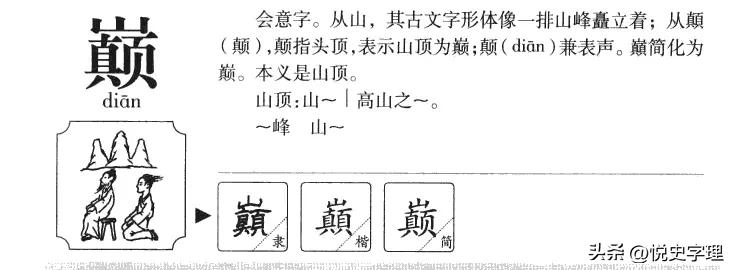

“巅”字

“巅”是形意字,繁体写作“巔”,从山,巔声(“巔”由“頁”“田”“彐”组成,“頁”本指人头,引申为“顶部”)。简化字“巅”以“颠”表音(“颠”有“顶端”义),左边“山”强调与山峰相关。

- 本义:指山的最高处,即山顶。《广韵》释为:“巔,山顶。”如“山巅”“巅峰”,直观体现“至高之处”的地理特征。

文化内涵

1. 特指山顶或物体的顶端:如“珠峰之巅”“塔巅”,也泛指事物的最高点,如“事业巅峰”。

2. 文学中常象征崇高、极致的境界:多与“凌云”“绝巅”等词搭配,既写自然之景,也隐喻精神高度。

3. 哲学语境中引申为“终极、本源”:如“登巅悟理”,借登山巅喻指探索真理的至高阶段。

- 杜甫《望岳》:“会当凌绝顶,一览众山小。”

(“绝顶”即山巅,直抒登顶泰山之巅的壮志,以众山渺小反衬巅峰之高。)

- 李白《蜀道难》:“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。”

(“峨眉巅”指峨眉山巅,极言蜀道之险需横跨山巅,凸显地形险峻。)

- 苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》:“一点浩然气,千里快哉风。”

(虽未直写“巅”,但“浩然气”如登巅之感,暗喻精神境界的崇高。)

“巅”字以“山+颠”的构形,直指山峰的物理顶点,而在文化中逐渐超越地理范畴,成为“极致、巅峰”的象征。古诗中常借“登巅”意象,既绘自然之壮美,也寄托“超越凡俗、追求卓越”的精神追求,兼具写实与隐喻双重意境。

“岬”是形意兼音意字,从山,甲声。“山”表示与山岭、山脉相关,“甲”字形上大下小、底部尖突,整体呈倒三角形,指示类似倒三角形的形状。

- 字源演变:甲骨文字形暂缺,楷书时期字形已规范,左边“山”旁体现与地形有关,右边“甲”字保留原始意象,代表地形形状特征。

- 本义:指两山之间的狭窄通道。如《文选·左思〈吴都赋〉》中“倾薮薄,倒岬岫”,张铣注释“两山间曰岬”。

- 引申义:指突入海中的陆地尖角。如“岬角”,是一端与海岸相连、向海突出的狭窄尖形陆地,常见于半岛前端或海岸方向急遽改变处。

文化内涵

- 地名运用:在地名中常见,如螃蟹岬,因山体形状像蟹钳而得名;还有残波岬,是冲绳著名的景点,其绵长的海岸线和海边断崖吸引众多游客。

- 文学意象:在文学作品中,“岬”常与山水、地理环境描写相关,可营造出壮阔、神秘的氛围

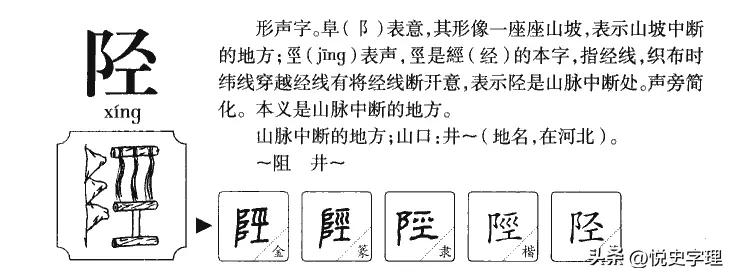

“陉”字

“陉”是形意字兼音意字,繁体“陘”,从阜(山陵),巠声。“阜”表示与山地相关,“巠”(古同“经”)既表音,也含“经过、通道”之意,指可通行的山路。简化字“陉”以“巠”省写为“巠”,左边“阝”(阜)保留山地特征。

- 本义:指山脉中断的地方,即山陉、山口,是可供通行的狭窄通道。《说文解字》释为:“陘,山绝坎也。从阜,巠声。”段玉裁注:“山绝者,如山之断绝,谓两山间通谷也。”

文化内涵

- 指山脉中的通道、关隘:如“井陉”(太行山脉中的著名关隘,位于河北)、“陉道”(山间小路),多为军事或交通要冲。

2. 作为地理单元的代称:在地名中常见,如“陉县”(因位于井陉之口得名),反映古代依地形设关、聚邑的特点。

3. 引申为“途径、路径”的抽象义:如“方轨经陉”(《后汉书》),以“陉”喻指行事的途径或规则。

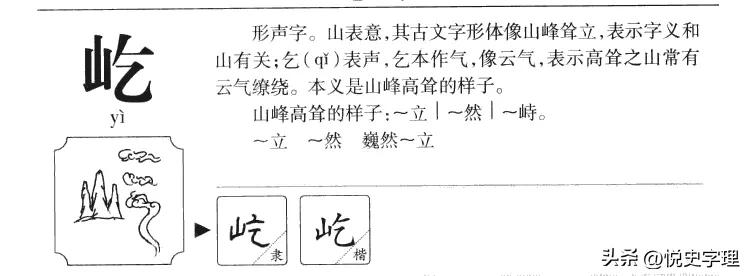

“屹”字

“屹”是形意字,从山,乞声。篆文未见,隶书、楷书定型为“屹”,左边“山”表义,强调与山体相关;右边“乞”(古音近“屹”)表音,同时“乞”有“求”义,此处取“稳固求立”的隐含意象。

- 本义:指山势高耸、稳固挺立的样子。《玉篇·山部》释为:“屹,山屹屹,耸立也。”如“屹立”,形容山峰高耸不倒,引申为坚定不可动摇。

文化内涵

1. 形容山峰高耸或物体稳固矗立: 如“屹然不动”,指像山一样稳固,毫不动摇。

2. 引申为精神、意志的坚定不拔:常用于比喻人或组织在困境中坚守立场,如“屹立不倒”“屹然挺立”。

3. 文学中多喻指崇高、不可撼动的气势:与“巍”“耸”等词搭配,营造雄浑、庄严的意境。

含“屹”字的著名诗句

- 苏轼《赤壁赋》:“西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”

(虽未直写“屹”,但“山川相缪”的壮阔背景中,暗含江山屹立、英雄已逝的时空对比。)

- 陆游《书愤》:“早岁那知世事艰,中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”

(“气如山”以山之屹立喻报国之志坚定,与“屹”的精神内涵呼应。)

“屹”字以“山+乞”的构形,将山体的物理特征(高耸、稳固)与抽象的精神意象(坚定、不可撼动)融合。从自然景观的“屹立”到精神层面的“屹然”,它既描绘了山川的雄浑姿态,也成为中华民族“坚韧不拔”精神的文字象征,在诗词中常以静默的力量感,承载时空变迁中的永恒意象。

“崮”字 音意字,从山,固声,有“山之稳固”之意。

- 字源演变:其字源可追溯到古代,从篆书到隶书、楷书逐渐演变定型。

- 本义:指四周陡峭、山顶较平的山,如“孟良崮”“抱犊崮”。

-作为“岱崮地貌”的代称,是中国第五种造型地貌,反映了独特的地质特征。

文化内涵

- 地名文化:在山东、江苏等地,许多地名中包含“崮”字,如山东沂蒙山区的七十二崮,成为当地独特的地理标识和文化符号。

- 历史文化:崮在历史上具有重要的军事意义,如抱犊崮,曾是明末清初农民起义和抗战时期八路军抗日的根据地。

- 文学意象:在文学作品中,崮常被用来描绘壮丽的自然景观和坚韧的人文精神,承载着人们对家乡的热爱和对历史的铭记。

- “岵”hù,音意字,从山,古声。意思是多草木的山,最早见于《诗经》。

- 《说文》中解释为“山有艸木也”。《尔雅·释山》也提到“多草木岵”。古文献中,《宋书》“山匪阻而是岵,川有清而无浊”。此外,“陟岵陟屺”是一个著名的典故,出自《诗经·魏风·陟岵》,原句为“陟彼岵兮,瞻望父兮;陟彼屺兮,瞻望母兮”,后用以表达游子对父母的思念之情。