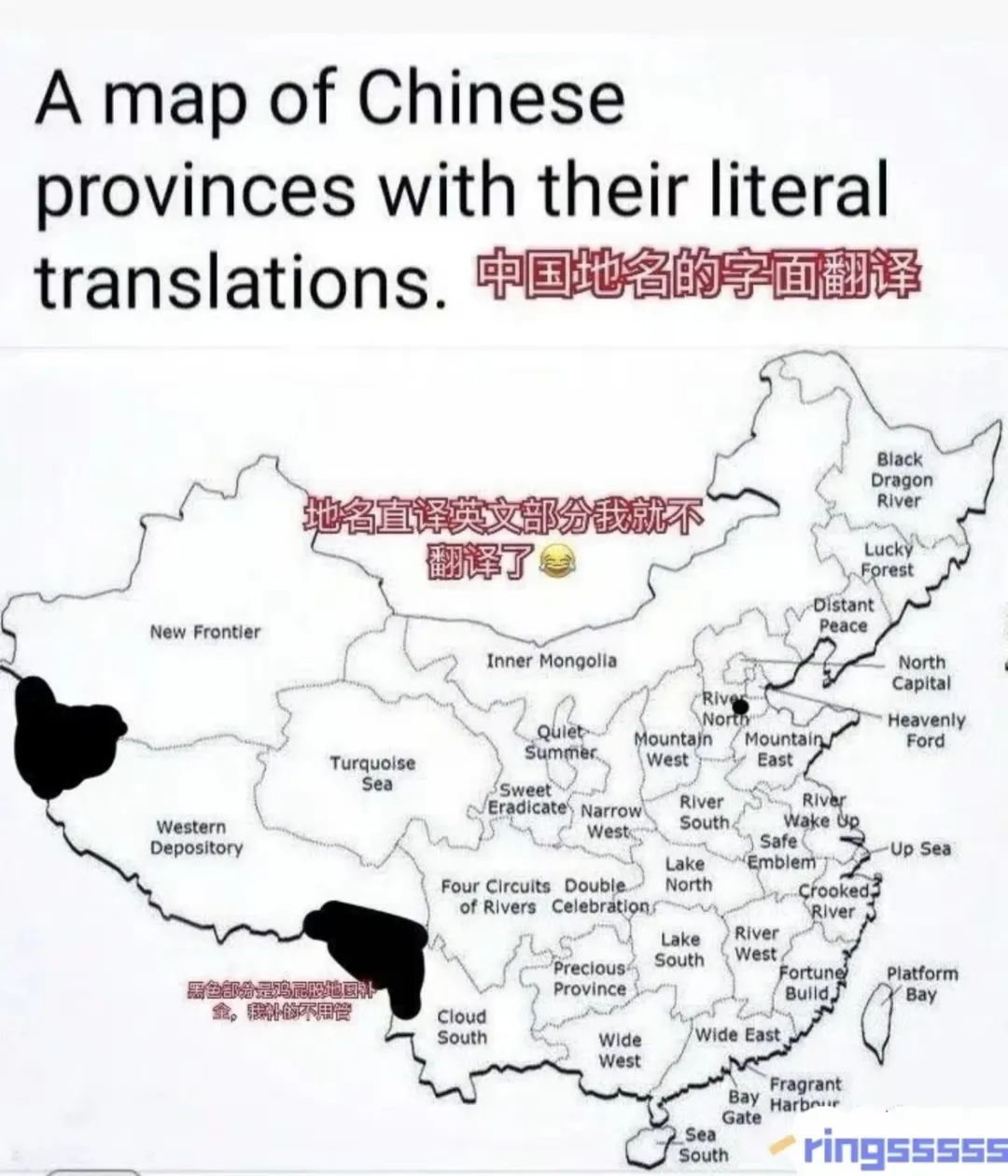

最近,一场由“机翻”引发的文化奇遇在互联网上流传。当中国的省份“黑龙江”被直译为“ Black Dragon River ”(黑龙之河),“吉林”被解释成“ Lucky Forest ”(幸运森林)时,许多外国网友感到惊艳,觉得这些名字充满了东方奇幻色彩,仿佛是游戏《魔兽世界》里的地名。

最近,一场由“机翻”引发的文化奇遇在互联网上流传。当中国的省份“黑龙江”被直译为“ Black Dragon River ”(黑龙之河),“吉林”被解释成“ Lucky Forest ”(幸运森林)时,许多外国网友感到惊艳,觉得这些名字充满了东方奇幻色彩,仿佛是游戏《魔兽世界》里的地名。

这场美丽的误会并非中国独有。放眼世界,地名的字面意思同样充满惊喜。冰岛首都雷克雅未克 (Reykjavik) 的意思是“烟雾缭绕的海湾” (Smoky Bay) ;阿联酋的阿布扎比 (Abu Dhabi) 意为“羚羊之父” (Father of the Gazelle) ;德国首都柏林 (Berlin) 的词源,甚至可能追溯到古斯拉夫语中的“沼泽” (Swamp) 。 这些富有诗意和故事感的“原意”,让我们重新审视了那些早已习惯的地名。一个问题也随之浮现:既然直译能带来如此奇妙的文化联想,为什么在现实世界中,我们几乎从不这样做?为何“黑龙江”没有被正式翻译成“ Black Dragon River ”,而巴黎也不叫“巴里西人的要塞”呢? “音译”的坚守,一场避免混乱的全球共识 地名翻译最核心,也是最首要的任务,是保证其指代功能的唯一性和稳定性。一个专有名词 (proper noun) ,尤其是地名,它的首要职责是在万千世界中精确地“锚定”一个地点。它就像一个独一无二的坐标,无论你说的是哪种语言,最终指向的都必须是同一个地方。 为了实现这个目标,全球几乎所有语言都默契地选择了同一种主要策略:音译,即根据原名的发音,用目标语言 (target language) 的文字系统进行转写。比如,伦敦 (London) 在法语里是 Londres ,在意大利语里是 Londra ,它们的发音都努力贴近英文原音,而没有人会将它翻译成“雾都”或“罗马人之城”。同样,意大利的威尼斯 (Venezia) ,我们称之为“威尼斯”,而非“沼泽之城”。 这种做法是为了最大限度地避免混乱。想象一下,如果你拿着一张直译版的欧洲地图去旅行,德国的科隆 (Köln) 可能会被翻译成某个源自拉丁语“殖民地” (colonia) 的词,而每个语种的译法又千差万别。当你在火车站问路时,你说出一个本国语言“创造”出的地名,当地人恐怕会一头雾水。地名的功能是帮助你“到达”,而不是让你在问路时,顺便进行一场关于词源学的学术探讨。 当然,也有例外。一些在历史上交流极为频繁的国际都市,会形成一些约定俗成的“常规译名” (conventional names) 。例如,意大利的佛罗伦萨 (Firenze) ,在英语里被称为 Florence 。但请注意,这同样是一个固定的、经过历史沉淀的名字,并非对其原意“花之城”的直译。这类译名是历史的产物,数量有限,更像是音译规则下的特例,而非主流。 当“直译”悄悄登场,语言的奇遇与陷阱 虽然音译是主流,但这并不意味着直译就完全没有用武之地。在某些特定情况下,直译,或者更准确地说,一种被称为借译 (calque) 或仿译的翻译方式,会悄然登场。借译是指模仿源语言的构词方式和字面意义,在目标语言中创造一个新词。比如我们熟悉的“冷战” (Cold War) 就是一个典型的例子。