砖壁村,地处巍峨的太行之巅。抗日烽火燃遍全国时,这个群山环抱的小山村曾是华北敌后抗战的指挥中心。

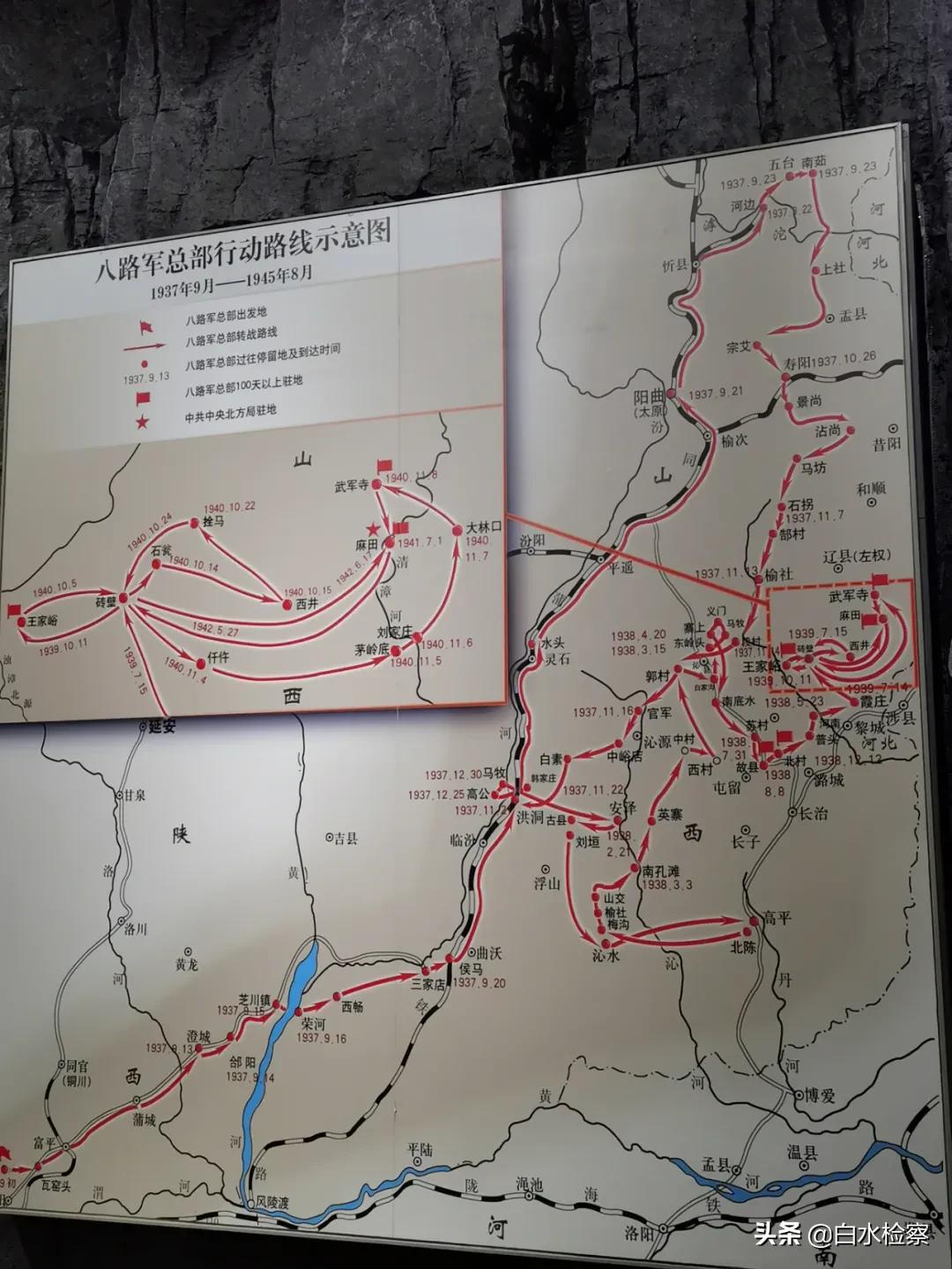

八路军太行纪念馆内陈列的《八路军总部行动路线示意图》显示,自1937年9月到1945年8月,八路军总部东渡黄河,转战山西,停留过的地方有60多处,曾四进砖壁。

八路军太行纪念馆陈列的《八路军总部行军路线示意图》。新华每日电讯记者梁晓飞摄

八路军太行纪念馆陈列的《八路军总部行军路线示意图》。新华每日电讯记者梁晓飞摄为何入驻砖壁?又为何离开?尽管《朱德年谱》《彭德怀年谱》等史料中并未明确提及,但八路军“避水而居”的故事,在砖壁村口耳相传了一代又一代。

记者沿着八路军总部的足迹,行走在太行山上,钩沉这段散落民间的记忆,从中探寻抗战胜利的红色密码。跃马太行

中国共产党领导的敌后抗日根据地,很快引起侵华日军注意。在日本防卫厅战史室编写的《华北治安战》中,侵华日军华北方面军1938年的情报记录显示,“可以断定,今后华北治安的对象是共军……尤其皇军威力未曾达到的山西北部及连结太行山脉的山岳地带,乃共军巢穴,其影响至今及于华北全区。”

太行山脉峰峦起伏,山高路险,日军的机械化装备难以发挥优势。跃马太行,向东可控河北、山东,向西同太岳山相接,向北与晋察冀抗日根据地为邻,中间的盆地是富饶之地。中共中央文献研究室编著的《朱德传(修订本)》显示,在1938年3月以后的两年多时间,八路军总部一直移动在太行山间,利用千沟万壑的地形,发动群众,坚持抗战。

八路军总部转战路线上的山川风貌。新华每日电讯记者梁晓飞摄

八路军总部转战路线上的山川风貌。新华每日电讯记者梁晓飞摄据《华北治安战》记载,自1938年12月至1940年3月,侵华日军在华北先后发起18次“作战”,企图摧毁敌后抗日根据地。其中,1939年6月10日至8月25日,日军华北方面军发动“一号作战”,目标就是“歼灭盘踞在山西省东南部的中央军及朱德的共军,突破其坚固阵地,克服地形的困难,歼灭所在之敌”。

山西省委党史研究院研究员田酉如说,这次所谓“作战”,就是日军对晋东南抗日根据地发起的“第二次九路围攻”,调集的兵力达十三四万。此时,日本侵略军已占领广州、武汉,回师华北,对敌后抗日根据地开展“扫荡”,国民党反共顽固派也加紧制造摩擦。

1939年6月底,八路军总部得到日军将组织大规模兵力进行“扫荡”的情报后,朱德、彭德怀立即下令一二九师组织反“扫荡”。7月3日,日军5万余人从同蒲、正太、平汉、道清等铁路线上向晋东南进犯,意在分割和缩小八路军的机动范围,突袭总部首脑机关。

1939年7月7日,中共中央发表《为抗战两周年纪念对时局宣言》,向全党全国人民提出“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”的号召。此前一天,为避敌锋芒,中共中央北方局、八路军总部从驻扎了半年多时间的潞城县北村出发,向武乡县砖壁村转移。进驻砖壁

沿着82年前的转移路线,记者驱车一天走完全程。一路上,有陡峭高山,也有山间河流,沿途绿意盎然,流水淙淙,一个个小山村摘掉了世代贫困的帽子,呈现振兴新景。

然而,在战火纷飞的年代,这条穿梭于崇山峻岭中的转移路线并不好走。据山西省中共党史人物研究会副会长郝雪廷研究,当时正值雨季,队伍到达黎城县河南村时,遇到上游暴雨,浊漳河陡涨。派出的侦察人员来报,尾追的日军已经进至黎城县西北的柏岭、上遥一带,与总部相距不足10华里,不远处传来的枪炮声清晰可辨。

敌军临近,唯一出路只有渡过浊漳河。浊漳河发源于太行山,是海河流域水系。河南村紧临浊漳河,在村民的引导下,记者找到了当年渡河的地点。如今,数十米宽的河道上已建好堤坝,水位低时可沿堤步行而过。记者到达时,刚下过雨,河水湍急,漫堤而过。村民说,前些年垦荒占用了部分河道,当年的河道比现在要宽。

山西省黎城县河南村,村民指引的当年八路军横渡浊漳河的地方。新华每日电讯记者梁晓飞摄

山西省黎城县河南村,村民指引的当年八路军横渡浊漳河的地方。新华每日电讯记者梁晓飞摄八路军到达砖壁村已是深夜,为了不惊动老乡,部队就在村子北边的一座破庙旁宿营。第二天,战士们把庙宇简单整修了一下,总部就搬了进去。

在烽烟滚滚的抗日战争期间,类似的紧急时刻并不罕见。《朱德年谱》对此仅有一句记载:“(1939年)7月15日 与彭德怀率八路军总部突破漳河,摆脱日军的包围,抵达武乡县砖壁村。”

位于山西省武乡县砖壁村的八路军总部旧址纪念馆。新华每日电讯记者许雄摄

位于山西省武乡县砖壁村的八路军总部旧址纪念馆。新华每日电讯记者许雄摄

山西省武乡县砖壁村边的深沟。新华每日电讯记者许雄摄

山西省武乡县砖壁村边的深沟。新华每日电讯记者许雄摄郝雪廷说,这里地势险要,是一个易守难攻、便于隐蔽的战略要地,一旦遇到危险,不仅便于防守,而且便于撤退。村东南的小松山松柏丛生,在此设置岗哨,周围数十里尽收眼底。

“八路军来咱砖壁,是因为地形好,光靠手榴弹就能防守一阵,还能向深山里转移。”肖江河老人说,那时他还是儿童团员,不明白这么好的地形为什么留不住八路军。

山西省武乡县砖壁村为后辈讲述抗战历史的肖江河老人。新华每日电讯记者许雄摄

山西省武乡县砖壁村为后辈讲述抗战历史的肖江河老人。新华每日电讯记者许雄摄砖壁村党支部书记李文军说,这里海拔1300多米,自古缺水,祖祖辈辈只能修旱井贮存雨水,村民称之为“水窖”。过去一户一口旱井,全靠老天爷下雨流满,吃完了要等第二年夏天再下雨。

《武乡县志》记载:“本县十年九旱,县境四周的中、低山区地表水少,地下水深,历代人畜缺水严重。”缺水村庄流传着这样的民谚:“冬天吃冰雪,夏天喝泥汤。雨季檐下摆满罐,洗碗水常倒顿用。带上干粮洗衣裳,一年四季为水忙。倘若客人来家住,舍米舍面不舍汤。”这种严重缺水的状况,直到新中国成立后才得以改变。

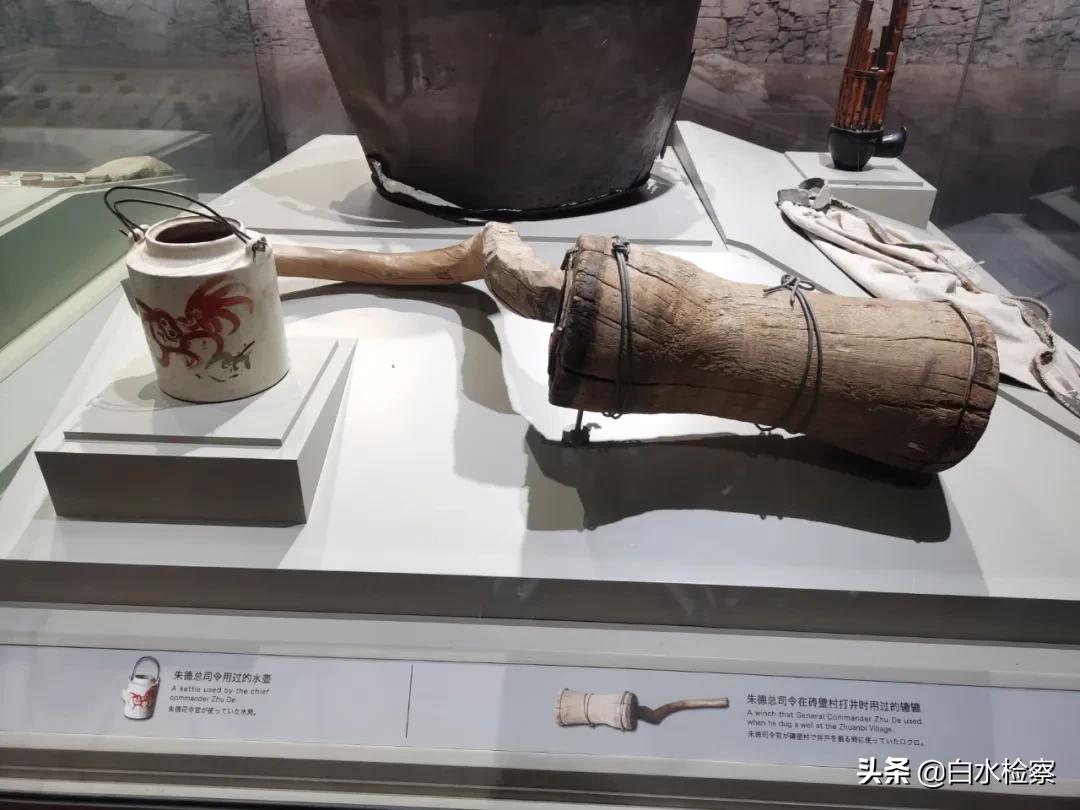

中共中央北方局和八路军总部到来后,数百口人的吃水就成了问题。朱德带领指战员利用空闲时间在砖壁村打水井3眼、旱井6眼、挖旱池1个,筑拦洪蓄水坝3条……

山西省武乡县砖壁村八路军总部旧址院内的水井。新华每日电讯记者许雄摄

山西省武乡县砖壁村八路军总部旧址院内的水井。新华每日电讯记者许雄摄然而,1939年夏季,当地遭遇大旱,新修的吃水工程没能蓄上水,村民旱井的水位也开始下降。“到了农历九月,朱德算过,如果总部继续留在砖壁,来年开春村民吃水就很困难了。”肖江河说,为了不和村民争水吃,总部移驻王家峪,直到第二年重回砖壁,在这里指挥了著名的百团大战。

“总部四次进驻砖壁,第一次进驻没有被日军发现,当时离开砖壁的直接原因,的确是缺水。”郝雪廷说,王家峪村地处沟底,军民吃水不愁,交通便利,但山沟入口一旦被堵,就是灭顶之灾,只能靠山岗上的哨兵及时报信,有时为了掩护总部撤退,战斗部队还要进行艰苦的阻击战。“为了不增加人民生活的苦和难,八路军总部甘涉险境,这清楚地表明中国共产党的军队是在为谁而战。”郝雪廷说,总部的电波和各个战场息息相通,太行山的脉搏与延安的脉搏按同一节律跳动。人民战争

“他们一进入村庄就采取各种方式帮助村民,如帮助收割,把马匹借给村民并与他们一起翻地,打扫房子,清扫道路……他们的口号是‘不拿群众一针一线’,因此,借东西要还,损坏东西要赔,人走水缸满。要知道,华北农村缺水,一个村庄只有一两口井,从很深很深的水井里打水,挑到家里,是项非常辛苦的劳动。”伪山西省公署顾问辅佐官城野宏撰写的《日俘“残留”山西始末》(原题《山西独立战记》)一书,在反思日军战败时写道:“通过这次战争,使我深感如此与群众打成一片,并得到群众支持的军队,是多么有力而强大,而没有这种支持,是何等的软弱!”

“进门什么也不干,先打扫卫生、打水、剜草,吃住都不允许进家里,吃饭的碗也不能随便用老百姓的。晚上排长一吹哨,就赶紧在院子里团着睡觉。”回想起牺牲的乡亲和战友,武乡县91岁的老八路赵庆怀哽咽不已。

山西省武乡县砖壁村的八路军总部旧址纪念馆院内。新华每日电讯记者许雄摄

山西省武乡县砖壁村的八路军总部旧址纪念馆院内。新华每日电讯记者许雄摄八路军在华北敌后战场英勇杀敌,取得巨大战绩的同时,自身也得到快速发展。截至1940年4月,八路军已由开赴抗日前线时的4.6万人,发展到39万余人。1940年6月,朱德在延安干部会议作《华北抗战的总结》报告时,总结了取得不断胜利的十个原因,其中就包括“有中国共产党作为部队和前方领导中坚”,做到了“军民一致”“官民一致”,和群众结成了血肉相连的亲密关系。

八路军太行纪念馆第一代讲解员崔韶光说,除了总部“避水而居”外,这里还流传着柿子训令(禁止士兵摘柿子)、树叶训令(禁止士兵摘榆钱)、野菜训令(禁止士兵摘村庄周围的野菜)等一个个生动的故事。

八路军太行纪念馆陈列的展品。新华每日电讯记者梁晓飞摄“这些看似都是小事,时间久了还可能被淡忘,但串联起来,就是中国共产党为什么能越战越强、不断胜利的最好注脚。”崔韶光说。拜谒黄崖洞

八路军太行纪念馆陈列的展品。新华每日电讯记者梁晓飞摄“这些看似都是小事,时间久了还可能被淡忘,但串联起来,就是中国共产党为什么能越战越强、不断胜利的最好注脚。”崔韶光说。拜谒黄崖洞

黄崖洞位于山西省黎城县西北部赤峪沟西端的群峦叠嶂之中,距县城45公里,与武乡、左权两县相邻,因这里的悬崖陡壁皆为黄色,东崖半空有一天然石洞而得名。黄崖洞主峰海拔1600多米,壁立千仞,陡崖崛起,山溪空谷,绿树葱茏。

山西省黎城县黄崖洞镇的太行山秋色。新华社记者 詹彦 摄

山西省黎城县黄崖洞镇的太行山秋色。新华社记者 詹彦 摄我们沿着崎岖陡峭的山道向上攀登。硬红石英砂岩自然形成山岳,大自然鬼斧神工将其劈出一道峡谷,峭壁连绵数十公里,蔚为壮观。每一道山崖如刀削,每一道峭壁如斧劈,左崖如剑,右峰似刀。

黄崖洞 作者供图

黄崖洞 作者供图在朱德、彭德怀的关怀支持下,兵工厂的生产得到了快速发展。1940年,兵工厂先后研制、生产出五五式步枪和八一式步枪及一大批各式各样的地雷。1941年初,又研制、生产出五○炮及其炮弹。从1941年1月到11月,黄崖洞兵工厂共生产五○炮800多门,炮弹2万多发。这批武器运往前线后,有效地增强了八路军的战斗火力。朱德总司令曾将该兵工厂誉为八路军的“掌上明珠”。因为黄崖洞兵工厂是昼夜生产,一到半夜,灯火通明,机声隆隆,当时采用蒸汽发电,所以黄崖洞兵工厂还被称为“太行山上的小天津”。

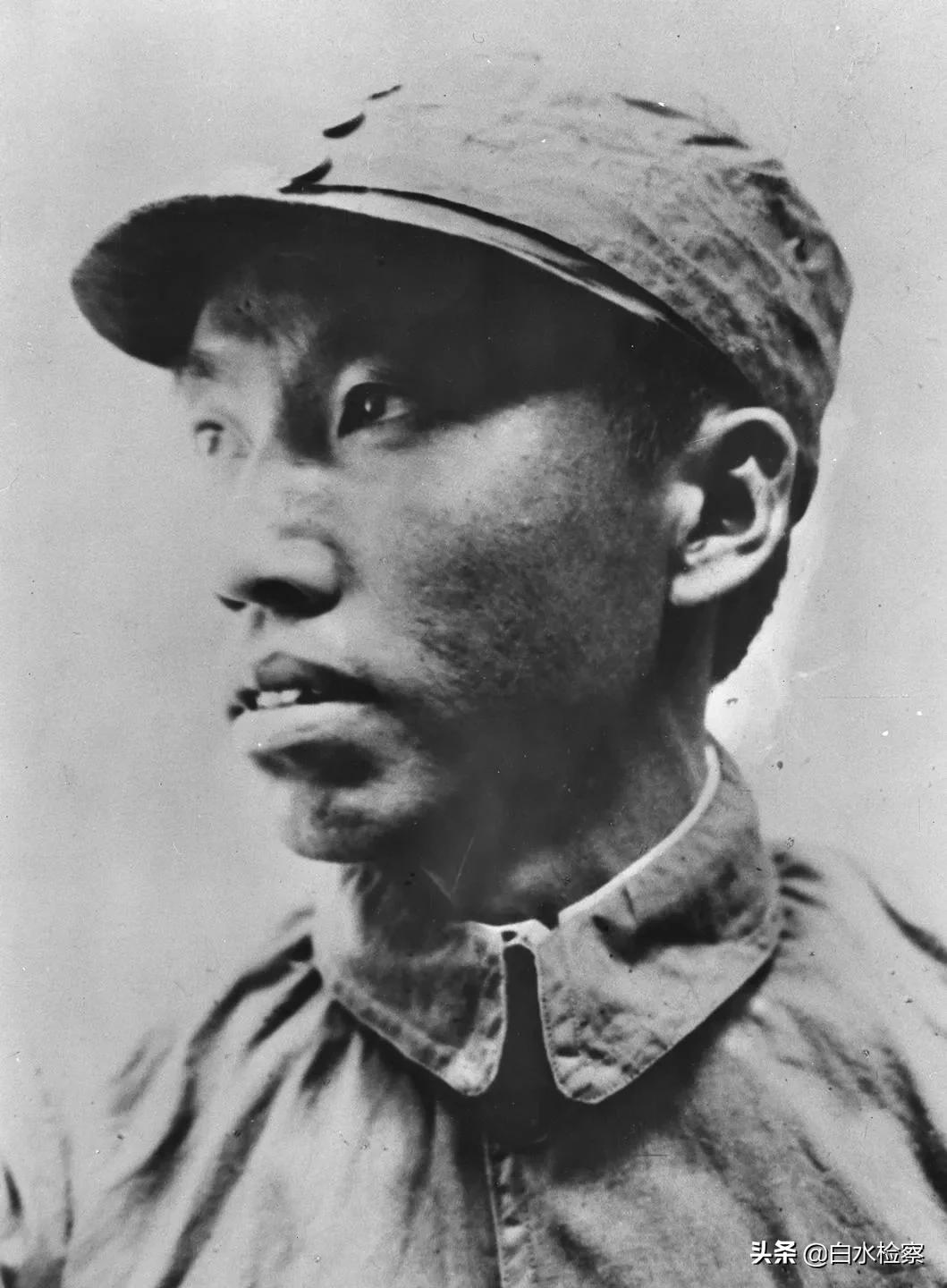

1941年11月,侵华日军为捣毁黄崖洞兵工厂,集结重兵、大举进攻黄崖洞,出动7000多人,在飞机、大炮、坦克等掩护下,从南到北对太行山抗日根据地发动大扫荡。黄崖洞保卫战爆发。在八路军副参谋长左权的直接领导下,八路军总部特务团以少胜多,歼敌千余人。黄崖洞保卫战粉碎了华北日军妄图摧毁八路军军工生产的阴谋,在此后将近5年的时间里,大山深处的黄崖洞兵工厂为抗战胜利立下汗马功劳。

图为八路军副参谋长左权。 新华社发

图为八路军副参谋长左权。 新华社发走在山间的丛林小路上,黄崖洞红色旅游开发管理中心党支部书记杨雯介绍,在黄崖洞保卫战中,七连一班班长马兴国身负重伤,两眼全都被敌人的炮弹片炸瞎了。但他仍对战士们喊:我们人在阵地在,一定要把敌人消灭在黄崖洞前。他毙伤30多个敌人,最终不幸中弹牺牲。

当战斗打到最后,七连阵地上只剩下一位司号员崔振芳。整整7天7夜,他孤身战斗在陡崖上,居高临下,投出了100多枚手榴弹,炸死敌兵数百人。最终,所有的手榴弹都投尽了,人也累得爬不起来了。就在这时他听到了增援部队赶到的呼喊,用尽全身力气,刚站直身体准备迎接战友,不料却被一块炮弹崩起的石块击中了喉咙,顿时血流如注……小号兵倒下了,牺牲时年仅17岁。与他相伴的只有那把心爱的军号。冲上来救援的战士,噙着泪水捡起这把军号揣在怀里,振臂高喊“为崔振芳报仇,一定要把敌人消灭在阵地前!”愤怒的炸弹带着战士们满腔的仇恨飞向了敌群,爆炸声伴着巨大的气浪,整个山谷地动山摇。战后为了纪念这位司号员,特意为他建造了一尊雕像。

小号手崔振芳烈士塑像 作者供图1942年9月,为纪念在黄崖洞保卫战中牺牲的革命烈士,山中修建了一座烈士陵园,一尊7米高的纪念碑伫立在陵园中央,碑文上刻着44位烈士的英名和八路军总部特务团团长欧致富撰写的碑文。黎城县委办公室主任岳保国告诉我们,这些牺牲烈士都很年轻,其中大多数人的生命在20多岁时便戛然而止。

小号手崔振芳烈士塑像 作者供图1942年9月,为纪念在黄崖洞保卫战中牺牲的革命烈士,山中修建了一座烈士陵园,一尊7米高的纪念碑伫立在陵园中央,碑文上刻着44位烈士的英名和八路军总部特务团团长欧致富撰写的碑文。黎城县委办公室主任岳保国告诉我们,这些牺牲烈士都很年轻,其中大多数人的生命在20多岁时便戛然而止。抬头看看湛蓝的天空,山鹰在山顶盘旋,时而缓缓停翅,时而展翅飞翔。在前往黄崖洞的小路上,我们遇到了77岁的守陵人赵乃堂。他一头白发,面带笑容,和蔼可亲。赵乃堂的父亲赵连忠参加过黄崖洞保卫战,父亲兄弟4人中,就有3位在黄崖洞兵工厂工作过。

守陵人赵乃堂 作者供图

守陵人赵乃堂 作者供图赵乃堂从未成家,无儿无女,独自一人在黄崖洞守护烈士陵园。“我以陵园为家,我这一辈子都要在这里,好好陪着英雄的八路军。”

来 源/《新华每日电讯》草地周刊