榆林,坐落在陕西北端,恰是黄土高原与毛乌素沙地的交界之处。这儿的美食带着陕北人直爽豪迈的性子,吃起来扎实顶饱,滋味浓郁得很。既有游牧民族的粗犷随性,又揉进了农耕文化的实在劲儿,配上当地的红枣酒或陕北糜子黄酒,仿佛能嚼出边城土地里长出的醇厚与野性。下面就来盘一盘榆林人从小吃到大的十大舌尖美味——

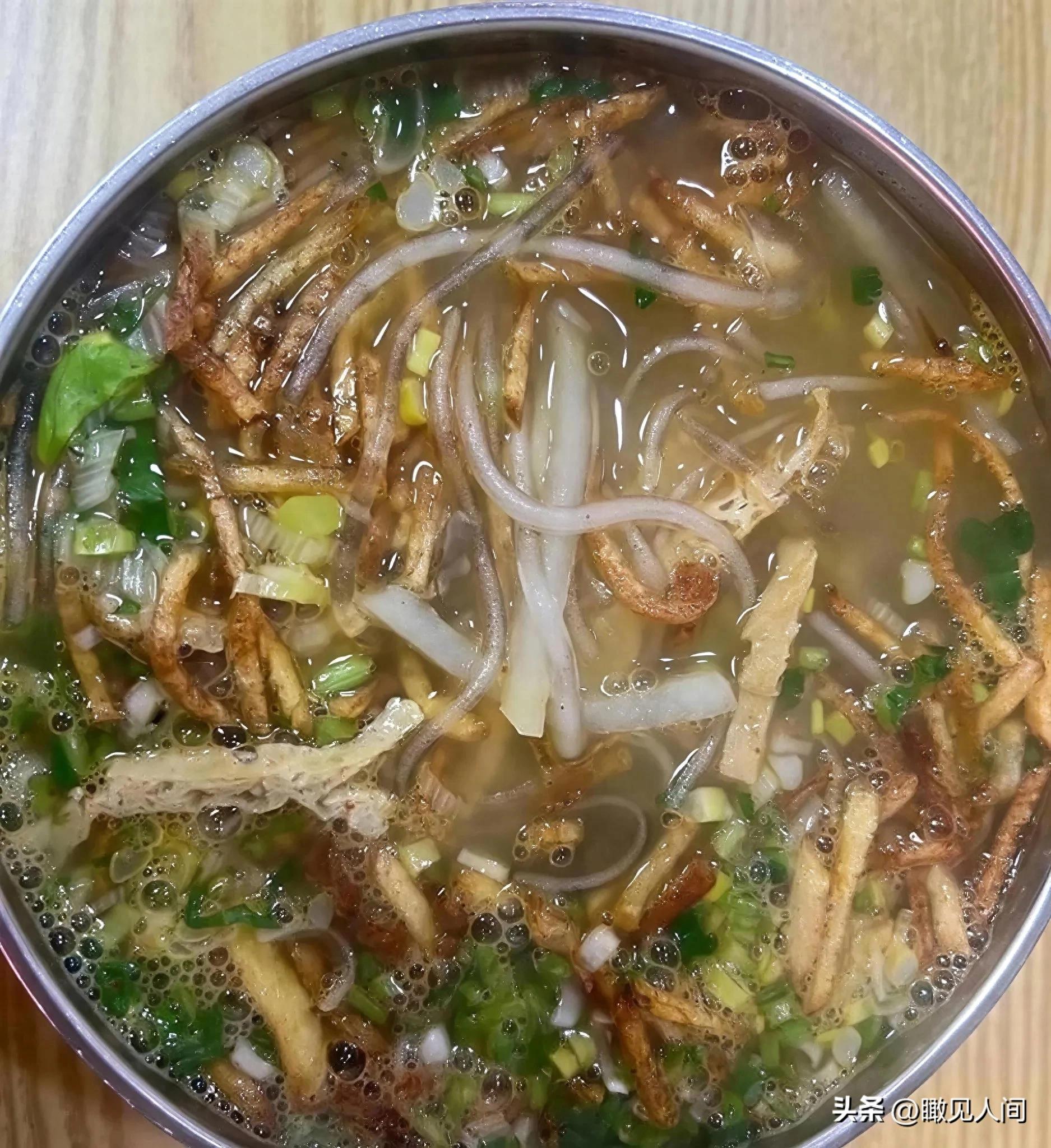

【羊杂碎:唤醒清晨的热辣烟火气】

作为榆林人雷打不动的早餐C位,羊杂碎用羊心、肝、肺等内脏熬煮出浓稠汤底,咸香里裹着麻辣,喝一口就从喉咙暖到胃里。老餮们总爱配着油旋或干炉馍,让酥脆的面食吸饱汤汁,冬天来上一碗,再冷的北风都得服软。

【拼三鲜:宴席上压台的鲜味担当】

在榆林,婚丧嫁娶、节庆宴客的餐桌上,拼三鲜永远是压轴好戏。猪羊鸡汤打底,浇上炸酥的肉块、丸子、鸡块,再铺陈土豆片、黄花菜、粉皮等食材,满满一碗汤料交融。最地道的吃法是拌上黄米饭,让米香吸足三重肉鲜,一勺下去鲜到咂舌,堪称陕北美食的活名片。

【黑愣愣:粗粮里的Q弹岁月】

这道用土豆搓成的陕北老小吃,因深褐色泽和弹牙口感得名“黑愣愣”。饥荒年代它是救命的“口粮担当”,如今却成了养生爆款。蒸着吃软糯中带嚼劲,炒着吃裹满调料香,甚至能做馅儿包饺子,嚼起来满是土地的朴实滋味。

【洋芋擦擦:陕北人的“土味意面”】

在榆林和延安,洋芋擦擦堪称土豆的“神仙吃法”。土豆擦成细丝拌上面粉蒸熟,淋一勺辣油、撒把葱花就能香翻一条街;讲究点的还能加青椒、洋葱快炒,绵密的土豆丝裹着面香,像极了本土版“意大利面”,既是家常便饭,也是街头小吃的顶流。

【羊肉面:一碗下肚抗住北风的硬通货】

榆林人的清晨,常被羊肉面馆飘出的肉香勾醒。大块带骨羊肉炖得酥烂,配着嚼劲十足的手工面条,汤色清亮却浓得挂唇。老食客说:“吃一碗羊肉面,能顶得住塞北三九天的风。”若来榆林没尝这口,就算白跑一趟。

【黄馍馍:金灿灿的节庆“幸运符”】

黄米面发酵后蒸出的黄馍馍,自带阳光般的金黄色泽,咬一口松软中带着微甜。陕北人过年、办红白事都少不了它——包上红枣泥或红豆沙,既是婚礼上的“欢乐馍”,也是节庆里的“好运馍”,甜而不腻的滋味里全是烟火气。

【抿节:粗粮面团挤出的地道乡愁】

“抿节面”的名字源于特制工具“抿节床”,将豌豆粉、荞麦粉混合小麦粉挤压成短条,浇上酸汤或臊子,配十几种凉拌小菜。面条吸饱汤汁,嚼起来带着粗粮的清香,是陕北人刻在骨子里的乡愁味道。

【炸豆奶:豆香裹着酥脆的甜蜜暴击】

这道街头常见的甜品,堪称“陕北版炸鲜奶”。用豆浆熬制的豆泥裹粉油炸,外皮咬下去咔嚓脆,内里却像奶冻般细腻,豆香浓到溢满口。趁热撒上白糖,甜滋滋的口感能让大人小孩都眯起眼。

【镇川干炉:老面里烤出的边塞干粮】

作为古代商队和士兵的“抗饿神器”,镇川干炉不放一滴油,全靠炭火慢慢烘干。硬脆的外皮里藏着空心,能放半个月不坏,如今成了走亲访友的伴手礼。咬一口,麦香混着焦香在齿间散开,满是岁月沉淀的朴实。

【子洲馃馅:酥皮里包着的团圆甜】

子洲县的馃馅堪称陕北“特色月饼”,酥到掉渣的外皮裹着枣泥、豆沙或五仁馅儿,甜而不齁。过去是婚嫁时的必备聘礼,如今逢年过节总要摆上一盘,咬开时酥皮簌簌落,甜馅里全是对团圆的盼头。

这些扎根于黄土高原的滋味,既有风沙里的粗犷,也有烟火中的细腻。若你路过榆林,不妨循着香味走进巷弄,让这些带着土地温度的美食,在舌尖铺开一幅鲜活的陕北画卷。