济南的烟火气,从来都藏在街角的蒸笼里、铁鏊的滋滋声里。那些本地人从小吃到大的小吃,没有华丽的招牌,却攥着最勾人的魂——咬一口是童年,咽下去是乡愁。这10种,少尝一样都得拍大腿说“亏了”。

油旋·老街巷里的酥脆魂

芙蓉街深处藏着个老太太的油旋摊,铁皮柜子磨得发亮,鏊子上总飘着葱花和芝麻的香。刚出炉的油旋像朵蜷着的花,金黄的边儿焦得发脆,咬下去“咔嚓”一声,芝麻香混着葱香往鼻子里钻,里头的面却软乎乎带着点韧劲。

老太太总说:“做油旋得用泉水和面,转的时候手腕得活,不然旋不出这层层叠叠的劲儿。”看她转着小面团,手腕一拧,面团就像听陀螺陀螺,裹上葱花芝麻,贴在鏊子上慢慢烤,等香味漫过三条街,就知道“火候到了”。

本地人爱蹲在摊边的小马扎上吃,烫得直呵气也舍不得松嘴。有次见个大爷,买了俩揣进怀里,说“给卧床的老伴带的,她就馋这口几十年了”。

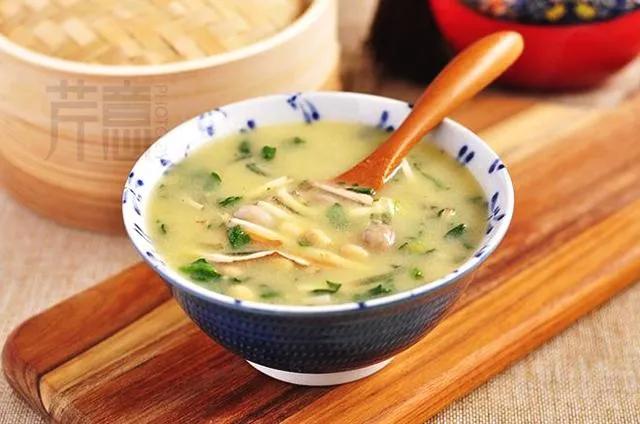

甜沫·济南人的清晨暗号

第一次听“甜沫”,总以为是甜的,端上桌才发现是咸香的糊糊——小米面熬的粥,混着豆腐皮、粉条、花生,撒把葱姜,暖乎乎一碗下肚,浑身的毛孔都舒坦了�宽厚里厚里附近的老店里,老板凌晨四点就支起大锅。常客老张每天来:“要稠点的,多搁点胡椒!”他说小时候上学,奶奶总舀一勺甜沫泡馒头,“那时候觉得,世上最香的就是这口热乎”。

甜沫的妙,在“暖”。秋冬的早晨,捧着碗站在路边喝,热气糊了眼镜,辣乎乎的胡椒味从嗓子窜到胃里,再冷的风都挡在门外。

把子肉·大块吃肉的实在

济南人对把子肉的感情,是刻在骨子里的。肥瘦相间的五花肉,切得比巴掌还宽,在酱油、冰糖、老汤里炖得酥烂,筷子一戳就透,肥的部分入口即化,瘦的地方吸足了汤汁,一点不柴。

老街道的“李家肉铺”,铁锅里总咕嘟着十几块肉,油花浮在汤上,香得能勾来半条街的人。熟客都知道,配肉得要块“虎皮青椒”,吸肉汁肉汁,辣中带甜;再浇两勺汤汁拌米饭,米粒吸足了油香,能连扒三碗。

有个穿校服的小姑娘,总跟老板说“要带筋的那块”,说“我爸最爱这个,他加班晚了,我给捎一块”。把子肉的香,从来都带着“家”的分量。

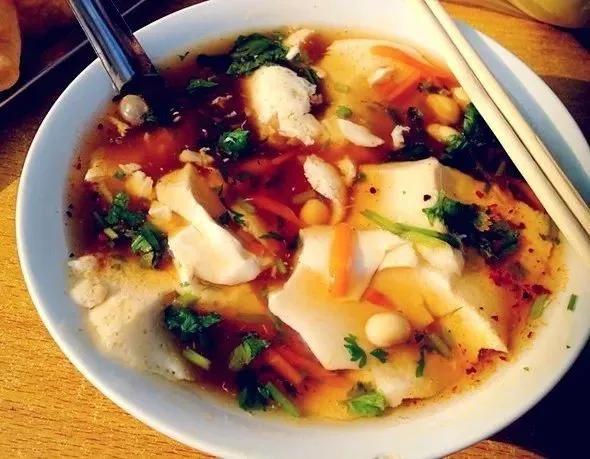

奶汤蒲菜·泉水里的鲜

济南人说“一箸蒲菜鲜掉眉”,这菜金贵,只有用大明湖的蒲菜、泉水吊的奶汤才出得来那股清润。奶白色的汤里飘着嫩黄的蒲菜段,看着素净,喝一口却鲜得舌头打颤——那是泉蒲菜蒲菜的本味,一点杂味都容不下。

老字聚丰德丰德”的后厨,师傅们吊汤有讲究:“得用泉水慢慢煨,火大了汤就浑了,火小了出不来奶白色。”端上桌时,汤面浮着层薄薄的油花,撒几粒枸杞,看着就像把春天盛在了碗里。

本地人带外地朋友来,总说“这是济南的‘白富美’,看着清淡,鲜得能让你把汤都喝光”。有次见个老太太,舀了勺汤吹凉,喂给牙口不好的老伴,“你尝尝,还是当年咱订婚时那味儿”。

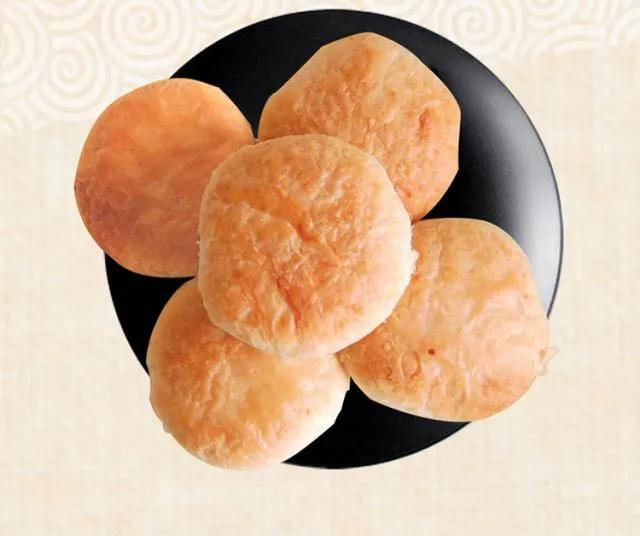

糖酥火烧·老济南的甜记忆

曲水亭街的火烧铺,木招牌都褪了色,里头的糖酥火烧却火了几十年。刚出炉的火烧圆滚滚的,表皮撒着芝麻,咬开一层一层的,酥得掉渣,里头的红糖馅流心,甜而不腻,混着面香直往喉咙里钻。

老板是个糙汉子,揉面却极细致:“面得醒够时辰,糖馅要掺点面粉,不然烤的时候会流出来烫着手。”他总把刚烤好的火烧用棉垫捂着,说“得捂着才软乎,凉了就差口气”。

放学的孩子总围着铺子转,攥着零钱喊“要个带芝麻的”;老太太们则爱买凉透的,说“泡在甜沫里吃,酥得很”。这口甜,是济南人藏在日子里的小确幸。

馓子·街巷里的金黄脆

济南的馓子,跟别处不一样——银丝银丝,炸得金黄,圈成个大圆环,拎起来能透光。咬一口“咯吱咯吱”,咸香里带碱水碱水的微苦,越嚼越有味道。

早市上的馓子摊,大爷总戴着白帽子,手里的面团在案板上“啪啪”响,抻开、绕圈、下油锅,动作一气呵成。油锅里的馓子慢慢浮起来,从白变金,香气跟着油烟飘得老远。

本地人买馓子,要么直接掰着吃,要么泡进豆腐脑里——脆的、软的、咸的、香的混在一起,是独一份的舒坦。有次见对老夫妻,你一根我一根地掰着吃,老头说“年轻时追你,就用这馓子哄你开心”,老太太笑骂“没出息”,眼里却亮得很。

九转大肠·五味杂陈的讲究

别以为九转大肠是“硬菜”,在济南老饕眼里,它是藏着功夫的小吃。洗得比脸还干净的大肠,先煮再炸,最后裹上糖醋、葱姜、花椒、砂仁熬的汁,酸、甜、苦、辣、咸,一口五味五味翻涌,却又融合得恰到好处。

老店“闫府私房菜”的师傅说:“九转,就得转九道工序,少一道都出不来那股‘厚味’。”端上桌的大肠油光锃亮,咬下去Q弹带劲,汁儿裹在肠壁上,咽下去嘴里还留着回甘。

本地人聚餐总点这道,说“吃的是个念想”。有个大哥喝着酒说:“我爹以前总带我来,说‘男人得像这大肠,经得住熬,才出味儿’。”

麻糖·晨雾里的甜脆

济南的麻糖不是细长条,是圆滚滚的“糖球”,外面裹着芝麻,里头是空心的,炸得酥脆,咬开能看见细密的气孔。刚出锅的麻糖,甜得直接,脆得张扬,芝麻黏在嘴唇上,得用舌头卷着吃。

天桥底下的小摊,每天天不亮就支起来。穿棉袄的阿姨们围着买,说“给孙子当早点”;晨练的大爷则揣俩在兜里,说“遛弯饿了垫垫”。老板说:“这麻糖得趁热吃,凉了就皮了,没那股脆劲儿了。”

有次见个小姑娘,举着麻糖跟妈妈说“像星星”,妈妈笑着擦她嘴角的糖渣——原来最甜的,从来都不是糖,是吃糖吃糖的人。

锅贴·铁锅里的两面黄

济南的锅贴,讲究“一面焦一面软”。韭菜鸡蛋馅的最经典,饺皮捏得边儿薄,底煎得金黄焦脆,像块小脆饼,咬开时汤汁会“滋”地溅出来,得赶紧吸溜着吃,鲜得眯起眼。

社区里的“王记锅贴”,两口大铁锅从早忙到晚。老板娘总说:“火候是魂,火大了底糊,火小了不脆。”她用长柄铲把锅贴翻个面,金黄的底朝上,油星子“滋滋”跳,香味能飘进三楼的窗。

本地人爱配碗小米粥,说“一口锅贴一口粥,舒坦得不想走”。有对小情侣总来,男孩总把焦底的那半让给女孩,说“你爱吃脆的”——原来锅贴里,藏着说不出口的疼惜。

豆腐脑·咸香里的老味道

济南的豆腐脑,是“咸党”的天下。嫩得像布丁的豆腐脑,浇上酱韭菜花菜花、芝麻酱、辣椒油,再撒把黄豆和香菜,搅一搅,每勺都带着鲜、香、辣,暖得能熨帖肠胃。

老菜市场的豆腐脑摊,大瓷碗摞得老高。常客李婶总说:“这豆腐脑得用咱济南的泉水点,才嫩得能晃悠。”她带孙子来,总把辣椒油舀少点,“小孩吃不了辣,却爱这口鲜”。

清晨的摊前,人们捧着碗站着吃,有的吸溜得呼噜响,有的慢慢搅着聊家常。这碗热乎的咸香,是济南人一天的开场白,少了它,日子就像缺了点啥。

济南的小吃,从不是“网红打卡”的道具。它是油旋摊老太太手上的老茧,是把子肉锅里熬了几十年的老汤,是本地人“我从小吃到大”的骄傲。这些藏在街巷里的味道,咬下去是香,咽下去是暖,错过一口,可能就是一辈子的遗憾。

若你来济南,别只顾着看风景——往街角的烟火里钻钻,找个小马扎坐下,让这些老味道告诉你:什么是济南的魂。#特色美食#