来源:【绿美深圳】

“磡”(kàn)字在莞深港地区乃至岭南地区的村名用字中常见,意为山崖、岩崖,用于村名即山崖下的村子。在深圳含有“磡”字的地名如南山区西丽街道的麻磡村、大磡村,均在阳台山下。本期鹏城地名说文解字分享“磡”字相关的地名用字。

南山区西丽街道大磡村位于阳台山下,是西丽水库的水源三村(大磡、麻磡、白芒)之一(图源:越众文化)

“磡”为山崖

“磡”指山崖,而非指山或石头。因为如果指山,常以山、岭、冈命名;如果指石头,常以岩命名,如乌石岩、凤凰岩等。也有学者认为是指海崖,但按莞深港一带含磡字的地名所在,并非全靠海,如深圳的公明、观澜、龙岗,东莞的塘厦、清溪等内陆地区亦大量存在磡字地名。

“磡”乃裸露的山崖(断层)(图源:蔡保中)

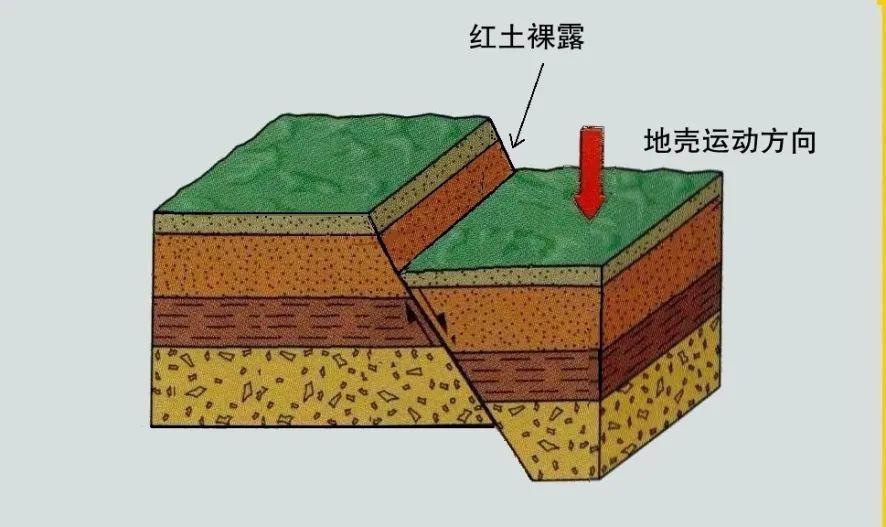

地壳运动示意图。地壳运动产生断层从而使红土裸露,形成“赤磡”(图源:蔡保中)

山崖由地壳运动形成断层而来,而断层的切面往往不易被植被覆盖,地壳内的土石会裸露。华南地区因为地质多为红壤(俗称红土地),故此裸露的山崖多为红色,从而常见地名如赤磡或红磡,而少有黄磡或白磡。由于“磡”字笔画较多,常简化作“坎”,如东莞的赤坎、江门的赤坎、湛江的赤坎等,深圳的赤磡(今蔡屋围)也曾写作赤坎村,而香港的红磡在清代地图中亦常被标作赤坎。

“墈”和“磡”都用于地名,但又有一定的区别,墈指险岸、陡岸。“磡”有时又简化为“冚”(kǎn)。冚是近古以来的新造字,多用于方言。从造字角度看,整座山都被盖住了,有“盖着”的意思,后又发展为“全部”的意思。《中山方言记》载:“冚盅,有盖的盅”,其中的“冚”为“盖着”之意。“冚”字原本并无“山”的意思,因其于方言中与磡、墈音同,且字中有“山”,笔画又少,故而被借用,如西丽的大磡、麻磡,简化为大冚、麻冚。

阳台山脚下的麻磡村,位于南山区西丽街道(图源:郑浩胜)

麻磡村旧门牌,写作“麻冚”(图源:郑浩胜)

除简作“坎”“冚”外,“磡”有时还写作“钦”。如龙华片区的共和,村名原称国钦,正字是角磡,但在1977年地图中则标作国钦,在《龙华史志》还写作角冚、郭陷、各墈等。可见,记录者(或讲述者)只知其音(粤语莞宝方言均读Gok ham)不知其字,导致了不同的用字流变:磡→墈、冚、堪、钦、陷、崁等。

国钦围是游松(今记作油松)的一个围,村民多姓游

“磡”字地名

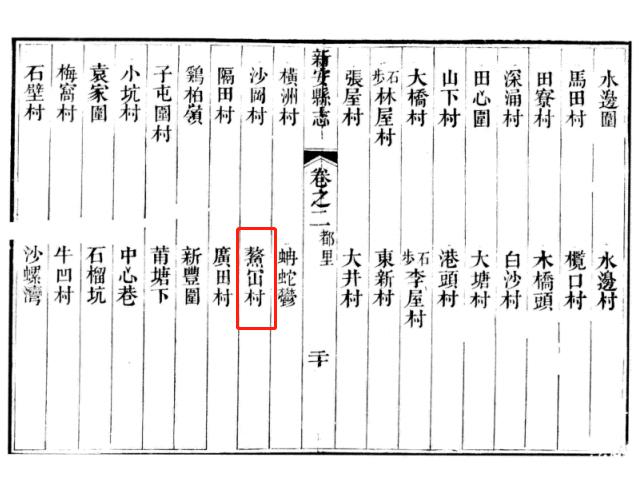

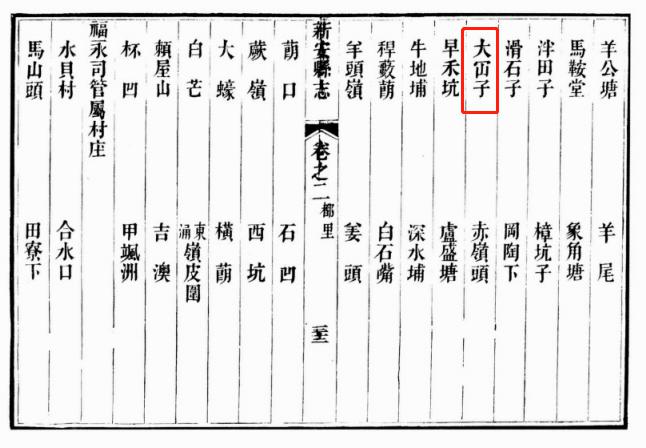

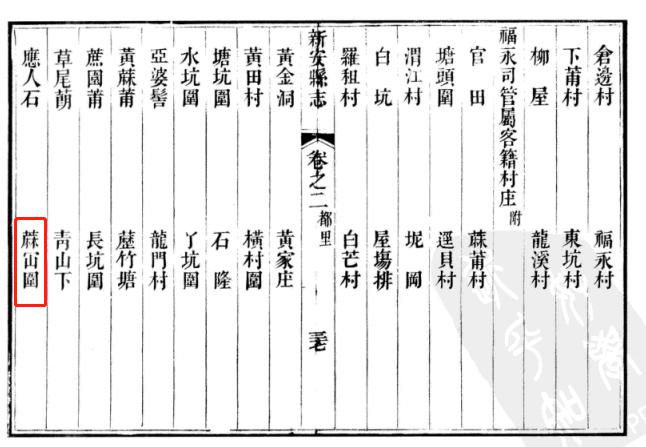

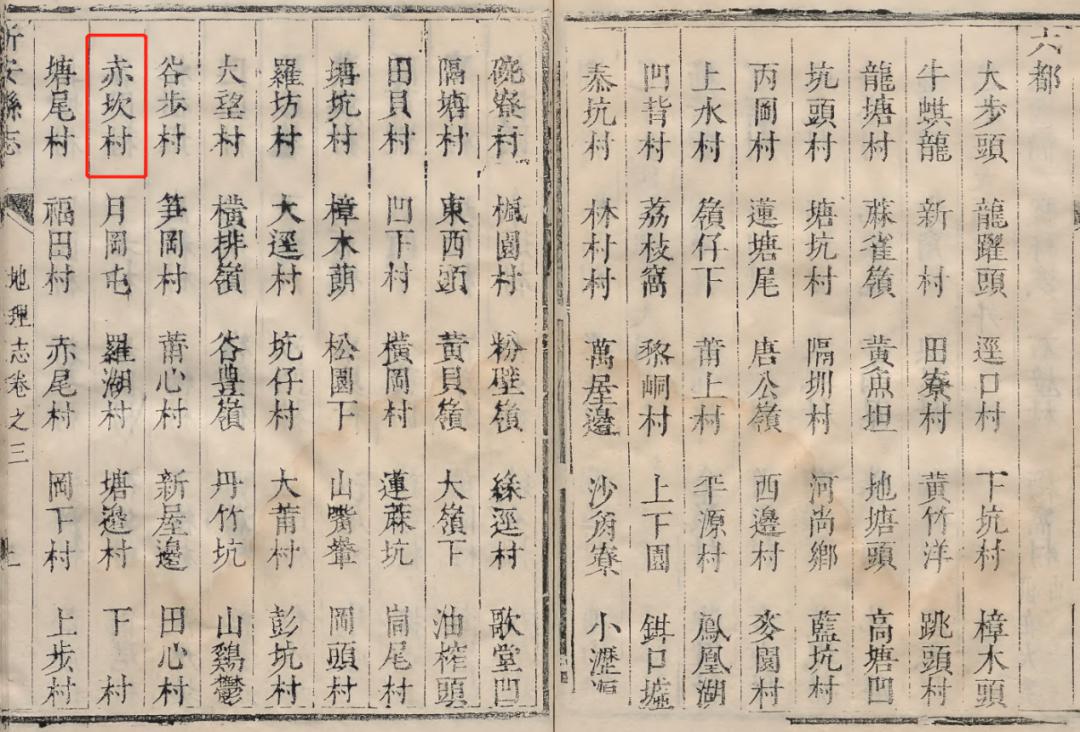

清嘉庆《新安县志》多用“冚”字

大磡村,顾名思义,即大冚山崖下的村庄。清朝道光年间,现居民的祖先詹姓、杨姓和林姓三家人从龙岗搬迁至现在的大磡开荒垦地定居。20世纪50至70年代初是原新围大队的三个生产队,70年代初独立正式成立大磡村,1992年村改居,成立大磡居委会,2001年居改社,成立大磡社区居委会。虽然根据地名普查,山名多以冚命名,仍有部分本地人仍然用磡称之。如公明水贝村附近有“石磡”,依山而建的村子。龙岗区坂田街道的“大光冚”,山名写作大光冚,村名则为大光磡。光和磡都是山的意思,光由冈演变而来。

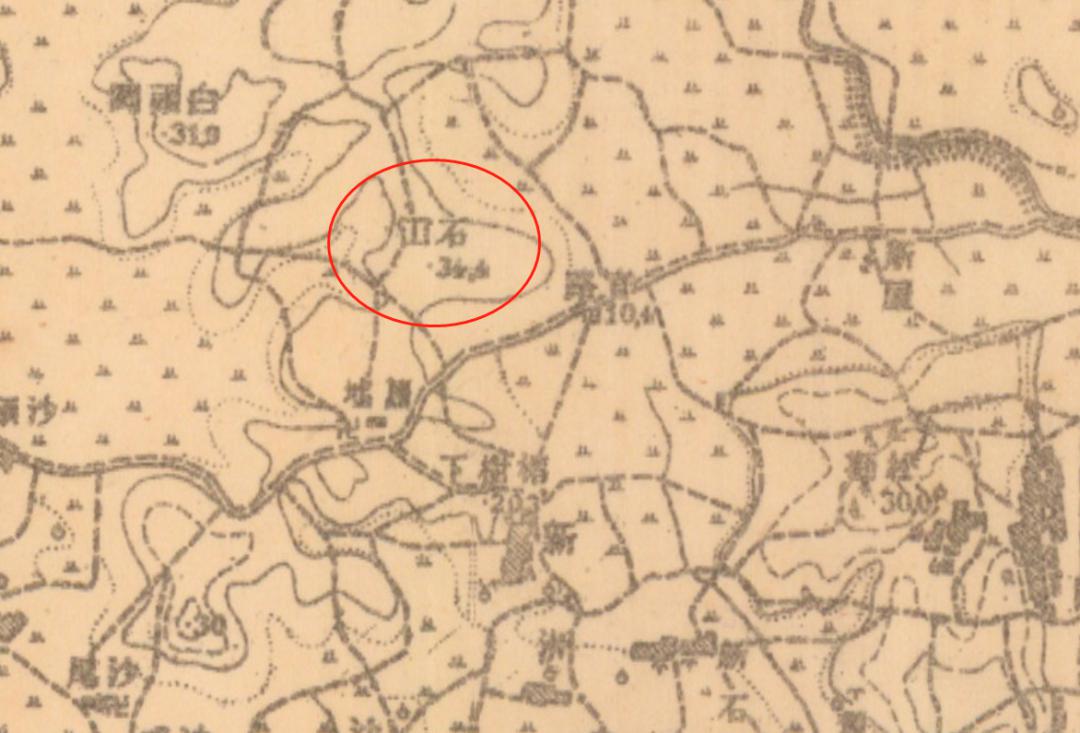

由上至下依次为:坂田街道大光勘村标识(图源:郑浩胜);民国地图上的公明水贝的“石磡”山;民国地图上的福田沙头的“石冚”山

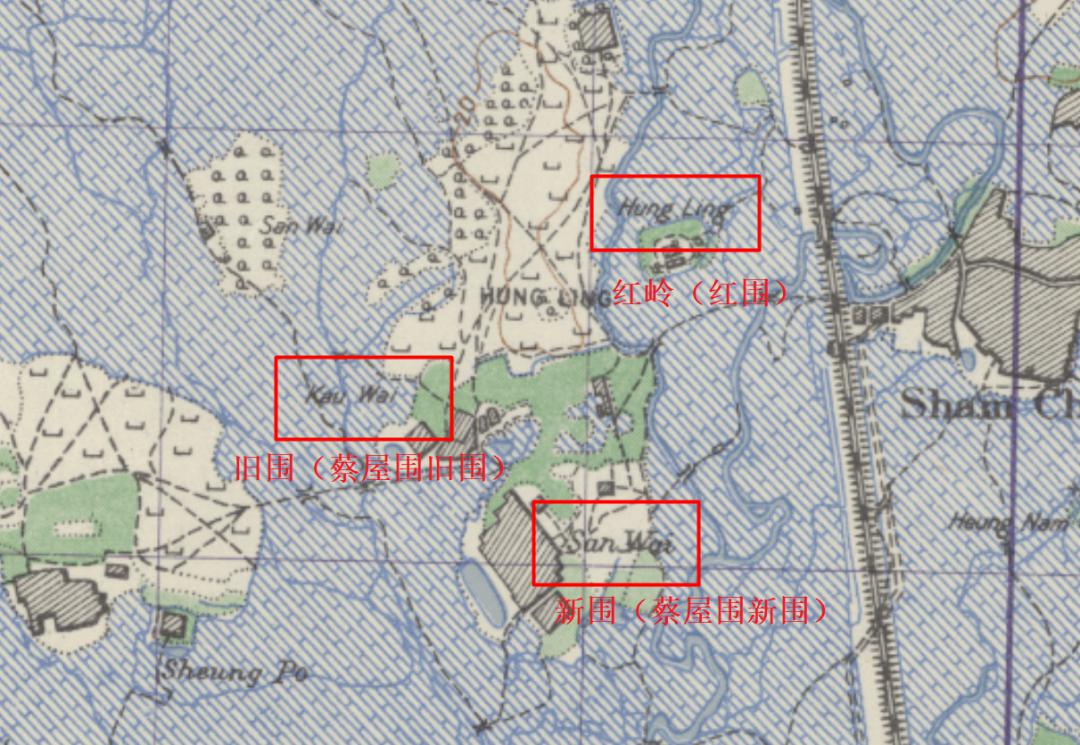

赤磡/蔡屋围位于罗湖区桂园街道,今称作蔡屋围的赤墈(赤磡、赤坎)。《蔡屋围蔡氏族谱》所载,宋代蔡氏一世祖蔡安开始散居东莞大井、沙谨围、石街等处。至元代九世祖蔡基俊自东莞大井迁居赤墈,为赤墈村开基之祖,其后裔建村两座,一座叫老围,一座叫新围,统称“蔡屋围”。如今,赤墈地名已经在该处消失,有学者认为,赤墈即后来的蔡屋围新围。如果从地名的变化来看,赤墈地名应该依然存在。蔡屋围新围背靠着红岭,该山极大可能就是“赤墈”。赤,即红色;墈,即山,赤墈即红色的山,也就是红岭。在红岭的东面,亦有一村子,称红围(又写作洪围),曹姓村子,又称曹屋围。

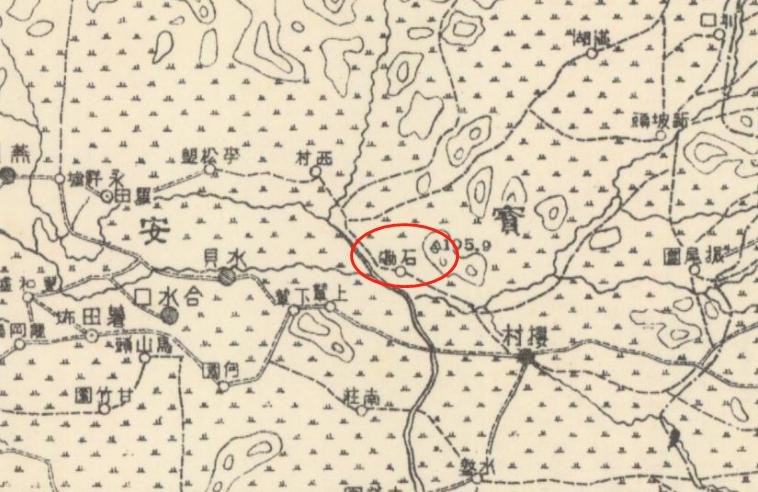

康熙《新安县志》记载的赤坎村

1945年地图上的蔡屋围(清代记作“赤磡”)与红岭的位置关系示意(蔡保中提供)

和磡村/婆喊位于龙岗区坂田街道,旧地图中写作婆喊。据村中老人讲述,村子原叫阿婆喊,后面简化为婆喊,再后来演化为禾喊,最终成为现名和磡。翻阅老地图,婆喊是位于一个小山边的,可以推测,“喊”为“磡(冚)”谐音而来。

坂田街道五和社区的和磡村(摄影:郑浩胜)

对面喊/对面墈位于坪山区石井街道。村里有一段传说,许氏始祖在成为叶氏女婿后,落基田心。经过几代人繁衍生息,村中子孙渐多,田地渐少,老围房屋已不够居住,许氏其中有一分支在南面山脚下开垦种植,建立起新的村庄。因旧时通讯不便,居住在原田心老围的长者或同胞兄弟姐妹在找人、捎带物品或商量事宜时常会大声呼喊对面族人,长此以往“对面喊”自然而然地成为了村名。

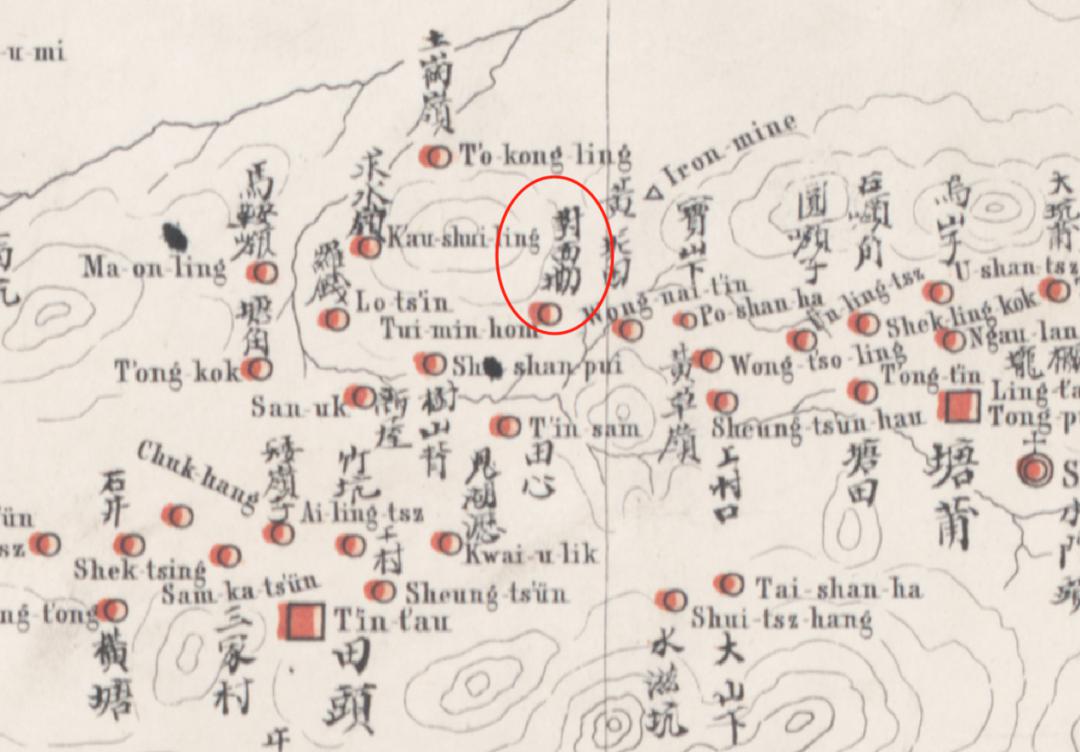

1866《新安县全图》中的对面墈

在1866年的《新安县全图》上,“对面喊”被写作“对面墈”。如果从地形上看,或者从田心村老围看对面喊,会发现,对面喊村的位置恰恰在田心村老围对面的山腰上,将“喊”做“冚(墈)”解释,对面喊即对面的山磡,这似乎更接近“对面喊”的原意。但“对面喊”有当地叶氏老人口述的田野调查基础(见刘丽川《深圳客家研究》,南方出版社,2002),同时更具特色,深受大众喜闻乐见,因此,此处仅做学术探讨,该地名仍按“对面喊”使用。

对面喊位于田心老围对面的山上,因此记作“对面磡”似乎更接近原意(摄影:郑浩胜)

本期内容出自深圳市地名学会蔡保中、郑浩胜的研究成果,内容融合其他资料,欢迎在留言区与我们交流。

来源:深圳市地名学会

编辑:张冰新

审校:王芳 黄建

免责声明:

本公众号所有内容均来自主流媒体及服务方,非商业用途,如有发现侵犯您的权益,请后台联系编辑,我们会尽快删除相关侵权内容。

本文来自【绿美深圳】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt