扶风县名的由来

扶风境内设县的历史可上溯到秦孝公十二年(前350年,周显王十八年),秦国在今扶风境内北设美阳县,治所在今法门镇;南设邰县,治所在今揉谷乡,现划归杨凌区。从公元前350年设美阳县、邰县一直到唐武德三年(620年),在今县址设湋川县再到唐贞观八年(634年)改湋川县为扶风县,今扶风县境,北面以法门镇为中心,先后设立过美阳县、周城县、三龙县、岐山县;以揉谷乡为中心先后设立过邰县、武功县、美阳县。美阳县以地处美水之阳得名,周城县因地处周原得名,三龙县以境内岐水有三条水源得名,岐山县(非今岐山县)因地处岐山之南十里得名,邰县以古邰城得名,武功县(非今武功县)因南邻武功山(今太白山一段)得名,湋川县以地处湋河川道得名,那么,扶风二字是因何而来的呢?

扶风,原为官职名称,后将该官所辖区域以其官职称之,逐渐演变成地名。汉武帝太初元年(前104年),在地处京畿之地的关中中部地区,设立三个官员,即京兆尹、左冯翊、右扶风。京兆尹:相当于今日首都的市长,京,是极大的意思,兆则表示数量众多,取国都的气派与规模宏大之意。左冯翊:冯(pÍng),意为辅,翊,意为佐,冯翊二字完整地可以读解为辅佐,取辅佐君王之意。右扶风:扶:扶助,风,风化,取扶助京师,以正风化之意。后来演变成这三个官员管辖的地区,史称“三辅”。

右扶风,汉武帝太初元年(前104年)设右扶风,治所在长安城内夕阳街。辖境约当今陕西秦岭以北,户县,咸阳,旬邑以西之地。成为京师长安右翼的行政中心。职掌相当于郡太守,因地属畿辅,故不称郡,为三辅之一。新莽时称扶风县都尉大夫府,府居长安城西。东汉时移治槐里(今兴平东南)。右扶风所辖21县:渭城县、槐里县、鄠县、盩厔县、邰县、郁夷县、美阳县、郿县、雍县、漆县、栒邑、隃麋县、陈仓县、杜阳县、汧县、好畤县、虢县、安陵县、茂陵县、平陵县、武功县。

三国魏以右扶风改置扶风郡,治所在槐里县(今陕西兴平县东南南佐村)。西晋改为扶风国,移治池阳县(今陕西泾阳县西北),十六国复为郡。北魏移治好畤县(今陕西乾县东好畤村东南),永安元年(528年)移治始平县(今陕西兴平县东北)。北周大象二年(580年)随始平县移治今兴平县东南南佐村。隋开皇三年(583年)废。大业三年(607年)复置,移治雍县(今陕西风翔县)。唐初改置岐州,天宝元年(742年)复为扶风郡,至德元年(756年)改名凤翔郡。

唐武德三年(620年)在今扶风县址设立湋川县,在今武功县长宁镇设立扶风县(俗称东扶风),唐贞观元年(626年)撤扶风县,唐贞观八年(634年)改湋川县为扶风县(俗称西扶风)。从那时起,中间除金天眷三年(1140年)更名扶兴县,随即金皇统二年(1142年)又恢复扶风县名,以及公元1958年至1961年扶风县并入兴平县以外,扶风县名一直使用至今,约1380年之久。

这里需要说明的是,唐贞观八年(634年)改湋川县为扶风县,唐天宝元年(742年)又将设在雍县(今陕西风翔县)的岐州更名为扶风郡,一直到唐至德元年(756年)改名为凤翔郡,这十四年时间内,扶风郡下辖扶风县,扶风郡在今凤翔县,扶风县在湋川即今扶风县,就相当于未设陈仓区之前的宝鸡市与宝鸡县一样。

以上配图来源:网络

文来源:广广传媒

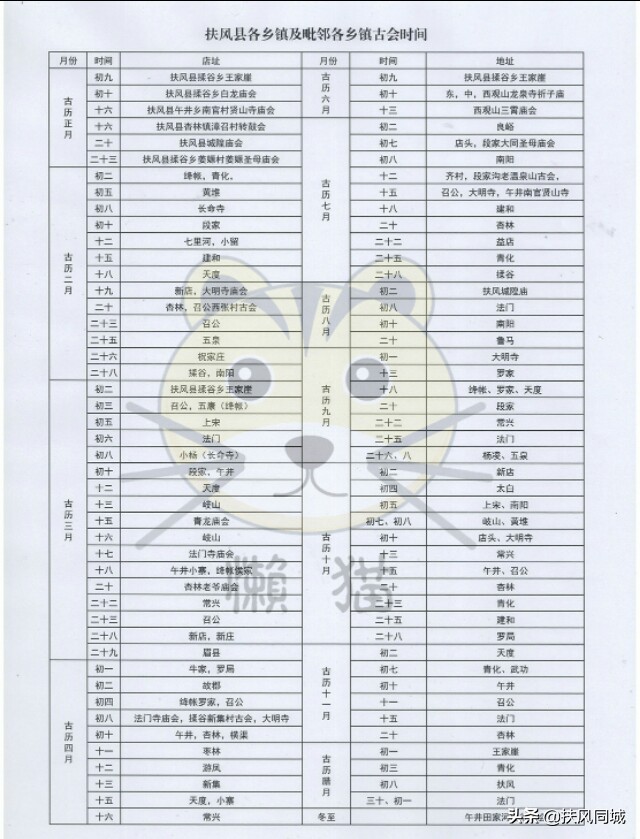

扶风县各乡镇古会时间表

图/懒猫